Невозвращенец. История одного побега

Заговорив о Гмелине, невозможно обойти вниманием один занятный сюжет из его жизни. Условно говоря, это сюжет невозвращения Гмелина в Россию из отпуска и связанных с этим достаточно нервных административных разбирательств.

Да, Гмелин был «невозвращенцем». Быть может, именно этим объясняется столь подозрительное — со стороны Петербургской Академии — отношение к его «Путешествию по Сибири», нежелание переводить ее на русский язык. То есть первоначальное отторжение этого труда было в чем-то «идеологическим», потом, как это бывает, оно продолжилось уже по инерции, а в результате мы до сих пор не имеем русского варианта этой замечательной книги. Это, конечно, только предположение — но довольно вероятное. В оправдание соотечественников заметим, что. полного текста «Путешествия…» сегодня нет и на современном немецком языке. В этом смысле Гмелину с его «Путешествием…» вообще не повезло. Нам остается надеяться, что это не окончательный финал, а лишь многоточие, и у этой истории все-таки случится свой хэппи-энд...

Не секрет, что на протяжении всего 18-го века Петербургская Академия почти сплошь состояла из иностранцев, по преимуществу — немцев. В первом ее составе русских вовсе не было — лишь где-то с середины 18-го века они стали в ней появляться, в нее проникать — сначала это были единичные случаи, потом этот процесс пошел все быстрее и быстрее. Это все понятно — русским академикам в 1725 году взяться было просто неоткуда. Понятно в этой ситуации и другое — рано или поздно, приобретя известность в европейских кругах своими научными трудами, многие петербургские академики получали увольнение и возвращались на родину. Заслуженными, так сказать, героями — в ореоле высоких званий и с почетными пенсиями в кармане.

Это происходило законно и официально. У Гмелина — другой случай. Он, попросту говоря, в Германию «сбежал». Заключил новый контракт с Академией, попросил себе годичный отпуск, прихватил с собой собранные в Сибири материалы (собственность Академии) и из отпуска не вернулся. Причем о том, что не вернется, он, похоже, знал, уже подписывая новый контракт. Налицо — явный обман. Оттого-то этот поступок и вызвал столь сильное возмущение среди академического руководства.

На первый взгляд, Гмелин поступил некрасиво. Но попытаемся разобраться с мотивировками этого поступка. А вдруг автоматические его оценки тогда существенно изменятся?

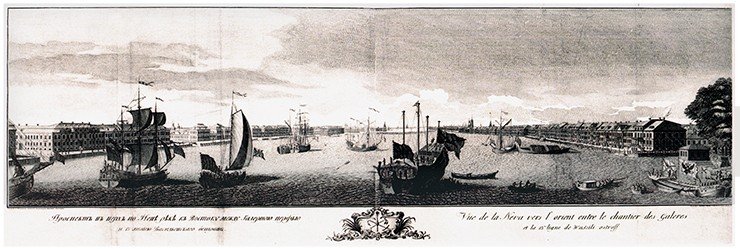

Но для этого нам придется начать издалека — с момента появления Гмелина в Петербурге. Он приехал в юную российскую столицу в 1727 году восемнадцатилетним неизвестным юношей, защитившим диссертацию по медицине в Тюбингенском университете. Неудивительно, что штатного места в Академии, где среди академиков числились такие великие ученые, как Бернулли и Эйлер, ему не нашлось. Что же Гмелин? А Гмелин не отчаивается и не собирается обратно. «Так как он приехал в Петербург на свой счет, то не требовал никакого жалованья, — вспоминал его друг Г. Ф. Миллер, выдающийся российский историк и этнограф. — Его намерение было служить вольноопределяющимся до тех пор, пока не открылось бы для него то, к чему мог он себя употребить». «Намерение» Гмелин осуществлял, работая добровольцем в Кунсткамере, занимаясь еще какими-то текущими делами. Академия не бросила молодого ученого на произвол судьбы — платила ему, «в возмещение необходимых издержек», по 10 рублей в месяц, предоставляла жилье и зимой дрова. Если учесть, что штатные академики получали в те времена в месяц по пятидесяти рублей, то все выглядело не так уж плохо. Но и не сказать, чтобы слишком хорошо.

Такое положение длилось не месяц, не два, не год, а три с половиной года! Это все к тому, что в каком-то чрезмерном корыстолюбии Гмелина никак не упрекнешь. Да и в нечрезмерном тоже. Запомним это — после гмелинского возвращения из Сибири (когда затеялась его ссора с мстительным, сварливым и довольно мелочным И. Д. Шумахером, тогдашним «серым кардиналом» Академии) будет усиленно муссироваться денежный вопрос. Дескать, Гмелин требует себе не по чину. Во-первых, требовал не Гмелин, а господа академики, увидевшие тут несправедливость, а во-вторых, требовали они всего лишь того, чтобы начальство увеличило годовое содержание Гмелина до уровня его одногодков по времени избрания членом Академии. Так что, похоже, этот вопрос все-таки был несколько надуман и уж, во всяком случае, никогда не играл первой скрипки.

Но — все по порядку. В 1731 году Гмелин объявлен профессором химии и натуральной истории, а два с половиной года спустя в составе академического отряда Второй Камчатской экспедиции отправился в Сибирь. Это характеризует его, как человека мужественного и беззаветно преданного науке. Кстати, у него был повод отказаться от поездки «в незнаемое» — за полгода до отъезда Гмелин почти смертельно заболел и был заменен Г. Ф. Миллером. Но выздоровев (забавный факт — совсем отчаявшись, выпил однажды вечером две бутылки доброго рейнвейна и после этого чудесным образом излечился), настоял на своем участии в экспедиции, из которой, к слову, многие не вернулись назад, найдя вечный покой на суровых российских окраинах. Можем ли мы сказать, что Гмелин искал легких путей и каких-то особых выгод в жизни? Вопрос — явно риторический.

«Охота видеть много нового побудила нас к этому дальнему и трудному путешествию», — писал сам Гмелин. И далее о том, как многие мелкие неприятности, накапливаясь, начинали действовать на дух, а потом и на тело. О болезни Миллера, вызванной, по мнению Гмелина, именно этим. «Мой дух был менее чувствителен, — еще писал он. — Это произвело то, что я долее боролся с неприятностями, и по крайней мере телесно не потерпел от них никаких изменений. Однако, я не мог ни рассчитать, ни измерить, как долго продолжится моя нечувствительность». А неприятностей действительно хватало. Это и досадные задержки, и недоразумения, и склонность Беринга к авторитаризму, и противодействия некоторых сибирских чиновников высшего звена, и настоящие несчастья — вроде пожара в 1736 году, случившегося гмелинском доме в Якутске, в огне при этом сгорели материалы годовой работы.

Опять же ничего странного нет в том, что в 1737 году Гмелин и Миллер запросились назад в Петербург. Четыре года разъездов по необъятным и неосвоенным территориям при минимуме бытовых удобств и постоянной опасности давали о себе знать. Но и тут не все однозначно. С одной стороны, Гмелин подал такое прошение, а с другой, страшился положительного по нему решения. Впрочем, пусть он говорит сам: «Мне уже было много радости от новых растений, которые случалось встречать ежедневно, и я, прежде отправки моего прошения, часто помышлял о том, чтобы взять его обратно, потому что при виде нового растения у меня тотчас являлось опасение, что эта радость может быть легко сокращена скорым разрешением моего ходатайства…» Не правда ли, необыкновенно симпатичный штрих к характеру ученого?

Правда, опасения Гмелина оказались напрасными — его прошение благополучно гуляло по канцеляриям два года, и лишь в 1739 году (исполнилось уже шесть лет гмелинским скитаниям по Сибири) Гмелин и Миллер, вернувшись в Енисейск из научной поездки в Мангазею и Туруханск, нашли там ответ на свои письма. Миллеру было разрешено ехать в столицу, а Гмелину велели «поспешать отъездом на Камчатку».

Такое решение начальства привело к самому настоящему нервному срыву. В «Путешествии…» есть скупые и мужественные слова о «горестном впечатлении» от этого решения. Сказалось многое — и усталость, и элементарная обида, и желание наконец-то в нормальных человеческих условиях приступить к систематизации и анализу накопленного огромного материала, и тоска по родине… «А ежели мне, на все сие взирая, — обращается Гмелин к президенту Академии барону И. Корфу (официально пост президента именовался при Анне Иоанновне торжественно — «главный командир Академии наук), — конца сей экспедиции дожидаться приказано будет, то я дальнейшую в Сибири бытность за совершенную ссылку признаваю и никакого в том различия не нахожу, а я сего здешними трудными путешествиями, ни шестилетними своими поступками и услугами в Петербурге поистине не заслужил…»

После этого на том, чтобы Гмелин направлялся на Камчатку, настаивать перестали, но в столицу ученому все-таки вернуться не допустили, и еще ровно три года Гмелину пришлось работать в Сибири. Психологическое состояние его в эти три года реконструировать затруднительно, но совершенно ясно, что оно было не слишком благополучно. И, видимо, именно тогда Гмелин укрепился в мысли покинуть Россию. Сразу после возвращения в Петербург, соизволение на что подписали только летом 1742 года. Зимой 1743 года ученый был уже в столице, а спустя девять месяцев подал прошение об увольнении из Академии.

Повторим — ничего необычного в этом не было, не одного академика к тому времени с почестями и наградами проводили домой. Но Гмелина не отпускали. Просил он, просили за него академики («Ради часто приключающихся ему болезней принужден он переменить воздух и ехать возвратно в свое отечество», — писали они в Сенат) — все без особого успеха. Шумахер, невзлюбивший Гмелина, не давал ему переписчика, притеснял, не повышая содержания, честил его публично «неправедным и бессовестным вралем». Новый президент Академии граф К. Г. Разумовский держал при этом сторону Шумахера, а гмелинские жалобы на того неизменно признавал «неосновательными». Жизнь в Петербурге становилась невыносима. И безвыходна.

Наконец, в январе 1747 года вышло определение об увольнении Гмелина из Академии, но уже полугодом спустя Гмелин подписал новый четырехлетний контракт с дозволением ехать на год за границу и выплатой в это время половинного жалованья. Чем вызвана эта непоследовательность, не совсем ясно. Во всяком случае, впоследствии Гмелин в приватных разговорах (их содержание тут же передавалось Шумахеру его немецкими корреспондентами) утверждал, что в противном случае его бы насильно удержали в России.

К слову, и тут Шумахер, предчувствуя неладное, постарался извлечь выгоду. Правдами и неправдами он вынудил подписать поручительство за исполнение контракта Г. Ф. Миллера и М. В. Ломоносова, своих врагов по Академии. В случае его нарушения они должны были пострадать деньгами и репутацией. Грубо говоря, Шумахер их попросту «подставлял».

Гмелин уехал в Германию и уже не вернулся никогда. В августе 1748 года он лапидарно сообщил К. Разумовскому, что «с утверждения герцога Вюртембургского и без всякого со своей стороны домогательства назначен профессором медицины в Тюбингенский университет».

Все было шито белыми нитками. В Петербурге разразилась буря, имевшая своим следствием осуждение гмелинского поступка, как «непристойного предприятия» и требование немедленного возвращения. В то же время для принятия мер против Гмелина Академия писала Г. Крафту и Л. Эйлеру — они несколькими годами раньше покинули Петербург, носили звание почетных членов Академии, получали от нее пенсию и волей-неволей были обязаны исполнять ее поручения. Эйлер мягко выгораживал Гмелина: «Я думаю, что такая великая ветреность г. Гмелина происходит скорее от недостатка рассудительности, потому что я поручился бы, что у него никогда не было намерения оскорблять Академию…» Здесь же в версии Эйлера появляется некая абстрактная девица, с которой помолвлен Гмелин и которая даже слышать не хочет о Петербурге… Это была уже чистейшей воды мифология. Ложь во спасение.

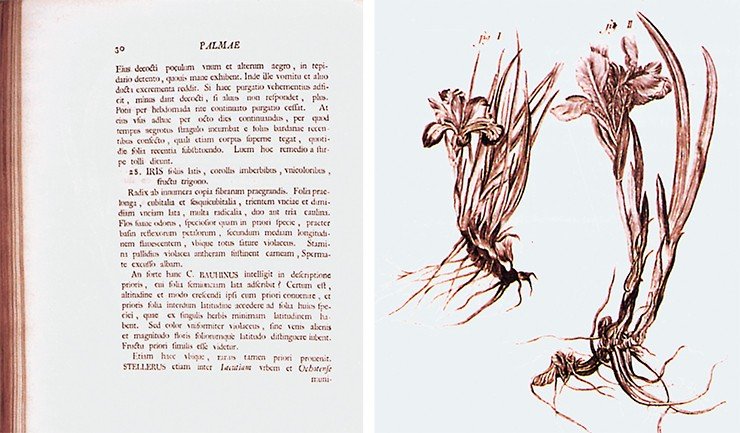

В конце концов, после интенсивной переписки Эйлеру сообщили, что Гмелину следует просить прощения у графа Разумовского и всю вину сложить на советы Г. Ф. Миллера (он напрямую назван не был, но без труда узнавался — в этом заключалась очередная нехитрая интрига Шумахера). Гмелин вину на Миллера складывать не захотел, но прощения попросил. На этом дело замяли и графское прощение Гмелину даровали — при условии завершения пятитомника «Флоры Сибири» и представления его в Академию. Это случилось летом 1750 года.

В конце концов, после интенсивной переписки Эйлеру сообщили, что Гмелину следует просить прощения у графа Разумовского и всю вину сложить на советы Г. Ф. Миллера (он напрямую назван не был, но без труда узнавался — в этом заключалась очередная нехитрая интрига Шумахера). Гмелин вину на Миллера складывать не захотел, но прощения попросил. На этом дело замяли и графское прощение Гмелину даровали — при условии завершения пятитомника «Флоры Сибири» и представления его в Академию. Это случилось летом 1750 года.

Итак, было наговорено много слов и сохранена видимость приличных отношений, но это была именно видимость, потому что с этих пор все, что делал Гмелин, в Петербурге встречало холодное недоверие. Но притом, что речей произнесли и писем третьи лица написали на эту тему даже избыточно, истинные причины своего побега из России внятно сформулировал сам Гмелин в своем того же времени письме к Эйлеру.

«Я неизменно, — писал он из Тюбингена, — остаюсь при сознании моей ошибки и прилежною обработкою того, что угодно Его сиятельству (графу Разумовскому — А. П.), докажу, что я прощения не недостоин. Чего не сделает любовь к родине? Чего не пересилят настояния любимой матери и сестер?.. Любовь к родине не имела у меня пределов. Я надеялся утишить ее в продолжение года, однако она у меня усиливалась более, когда я надеялся об утолении ее. Наконец, случившаяся потом опасная болезнь здешнего профессора ботаники, а вскоре за тем и смерть его открыли мне выгодное место…»

Все логично и по-человечески понятно. В пользу достоверности говорит само сочетание несочетаемого — романтически высокой любви к родине, уважения к семейным ценностям и выгоды открывающегося за смертью профессора места. Принимая все это во внимание, будем ли мы осуждать Гмелина за его неблаговидный, но вполне вынужденный и достаточно мотивированный поступок? Опять же — это вопрос риторический.

Но на этой утишающей и примиряющей ноте истории не угодно было завершиться. Потому что уже через год Гмелин опубликовал в Геттингене свое «Путешествие по Сибири».

К этой книге в Петербургской Академии априори (после всего случившегося) не могли отнестись иначе как с величайшим подозрением. Академическая канцелярия даже распорядилась о письменном разборе этого труда Ломоносовым и Миллером. В распоряжении подсказывалось и направление разбора — «объявить, что в нем излишнего, непристойного и сомнительного находится». О реакции Ломоносова на этот запрос ничего неизвестно; Миллер же писать отзыв отказался. И хулу, и хвалу, объяснил он свой отказ, все равно превратно истолкуют какой-нибудь корыстью. И добавил: «А что сам хотел сказать о Сибири, то сдал в архив при конференции…»

Истины ради стоит сказать, что «излишнего, непристойного и сомнительного», по тогдашним меркам, в книге Гмелина встречалось предостаточно. Гмелина упрекали (и упрекают до сих пор) в резких мнениях, касающихся русского народа, в насмешливых отзывах о народной культуре, в том, что встреченные им трудности он объяснял грубостью, леностью и пьянством русских… да Бог еще знает в чем! Но, во-первых, все это не делает погоды и уж в любом случае не составляет основного содержания и главного пафоса его книги. Во-вторых, Гмелин везде старается быть предельно честным (даже в заблуждениях своих), а кто сказал, что ничего из указанного не встречается и по сию пору (и быть может, чаще, чем двести пятьдесят лет назад) на наших просторах? В-третьих, следует принимать во внимание и общее раздражение духа, в котором пребывал ученый в последние годы своей жизни в Сибири. В-четвертых, за сознательное вероломство и очернительство часто принимают выходки его насмешливого характера, а уж с ироничной улыбкой на устах, кажется, Гмелин вышел из утробы матери… И, наконец, в-пятых, всякие национальные апологии (а особенно, к слову, самоапологии) сомнительны, самодовольны и не вызывают никакого доверия…

Истины ради стоит сказать, что «излишнего, непристойного и сомнительного», по тогдашним меркам, в книге Гмелина встречалось предостаточно. Гмелина упрекали (и упрекают до сих пор) в резких мнениях, касающихся русского народа, в насмешливых отзывах о народной культуре, в том, что встреченные им трудности он объяснял грубостью, леностью и пьянством русских… да Бог еще знает в чем! Но, во-первых, все это не делает погоды и уж в любом случае не составляет основного содержания и главного пафоса его книги. Во-вторых, Гмелин везде старается быть предельно честным (даже в заблуждениях своих), а кто сказал, что ничего из указанного не встречается и по сию пору (и быть может, чаще, чем двести пятьдесят лет назад) на наших просторах? В-третьих, следует принимать во внимание и общее раздражение духа, в котором пребывал ученый в последние годы своей жизни в Сибири. В-четвертых, за сознательное вероломство и очернительство часто принимают выходки его насмешливого характера, а уж с ироничной улыбкой на устах, кажется, Гмелин вышел из утробы матери… И, наконец, в-пятых, всякие национальные апологии (а особенно, к слову, самоапологии) сомнительны, самодовольны и не вызывают никакого доверия…

Впрочем, до петербургского брюзжания в то время Гмелину было мало дела. В начале 1750-х годов здоровье его пошатнулось, а в 1755 году он скончался, не дожив до сорока шести лет. И кто скажет наверняка, не были ли причиной безвременной смерти испытания, вынесенные Гмелиным в сибирском путешествии? Во всяком случае, именно на это недвусмысленно указывала вдова Гмелина в своем обращении на имя императрицы Елизаветы Петровны: «Не будет ли мне дозволено надеяться на милость августейшей из государынь, чтобы вдова и дети истратившего свои силы и дарования на службе Русской империи воспользовались милостями, которые ему предназначались, если бы смерть не похитила его посреди занятий…»

Милость была явлена. Академия купила за 600 рублей гербарий Гмелина у его вдовы в 1757 году. Еще раньше в Россию вывезли принадлежавшие Академии бумаги и рисунки Гмелина, предназначавшиеся для 4-го и 5-го томов «Флоры Сибири».

Вот такая история случилась в середине 18-го века — с выдающимся ученым (равно немецким и российским) и его книгами в главных ролях. В том числе и с созданным в дневниковом жанре замечательным «Путешествием по Сибири», отрывки из которого мы только что прочитали.