Ананасы под соснами. «Ботанический сад» купцов Басниных

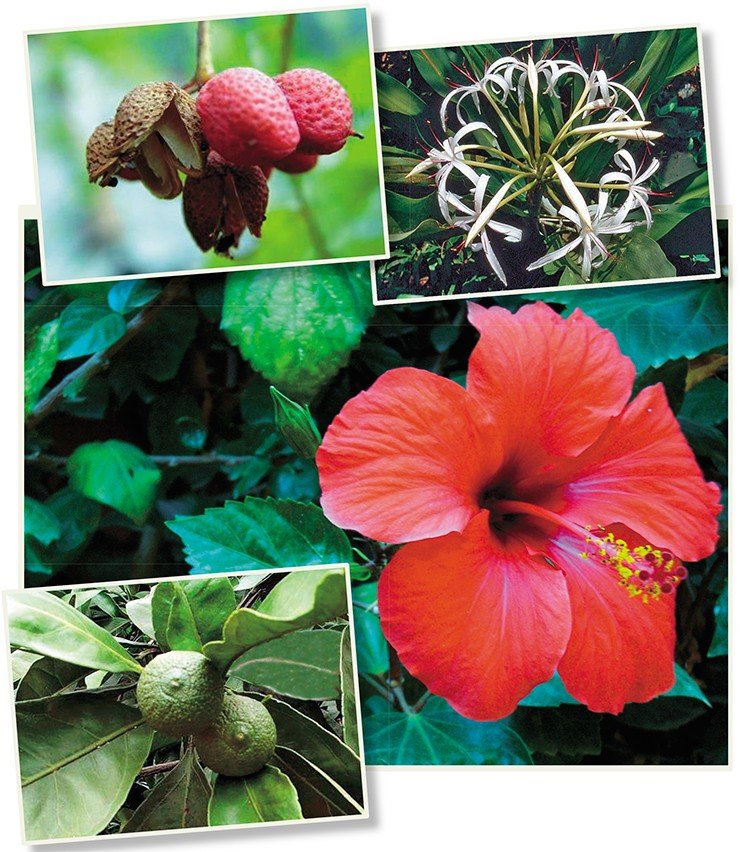

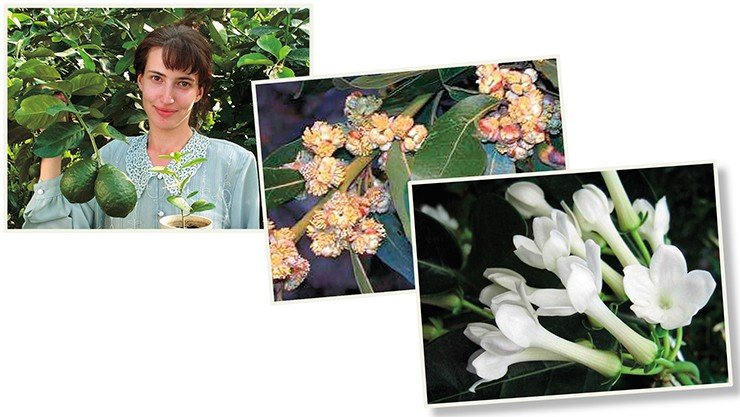

Первые ананасы в иркутском «саду Басниных» созревали в середине июля… И не только ананасы: к саду, где на площади в 5000 м2 росли растения открытого грунта, примыкал большой оранжерейный комплекс длиной около 70 м, где можно было найти все – от диковинного померанца и кофейного дерева до японских камелий и махровых вишен.

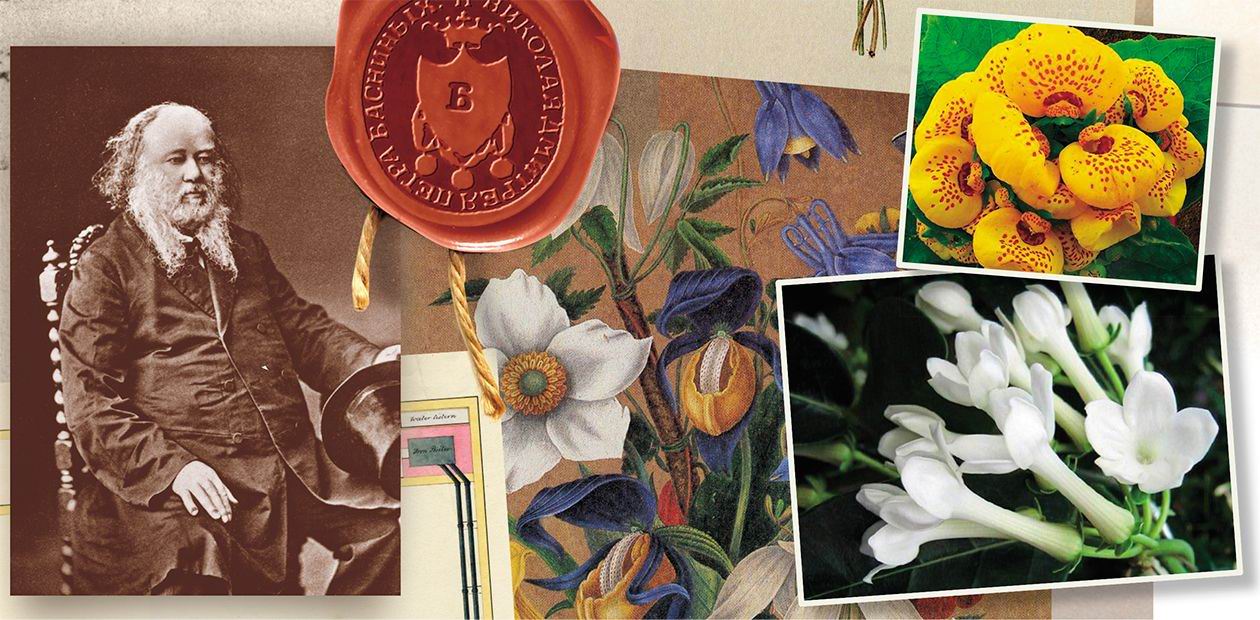

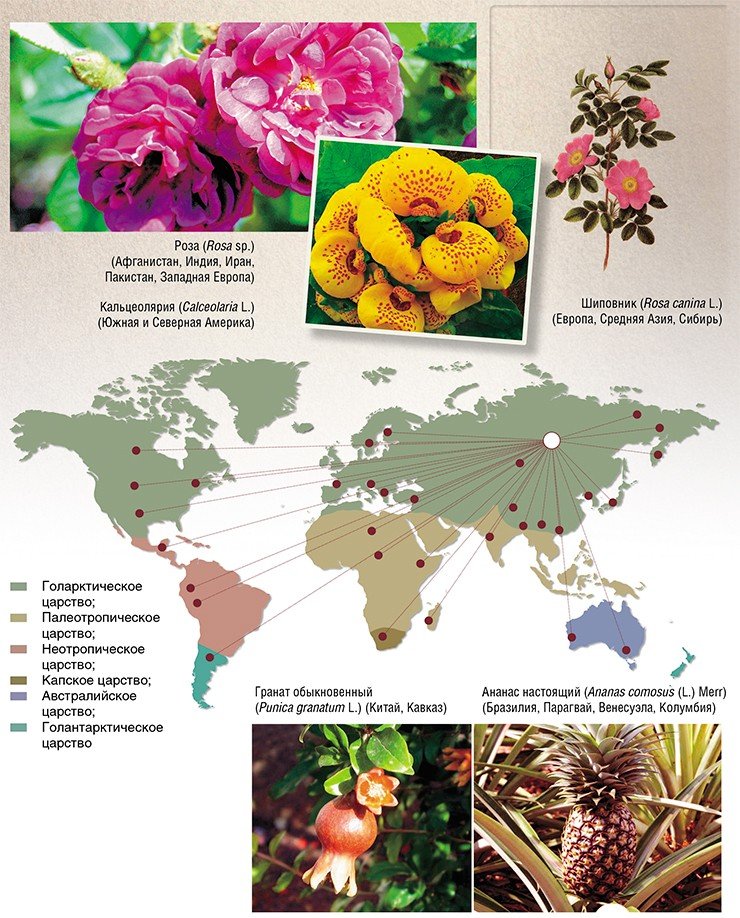

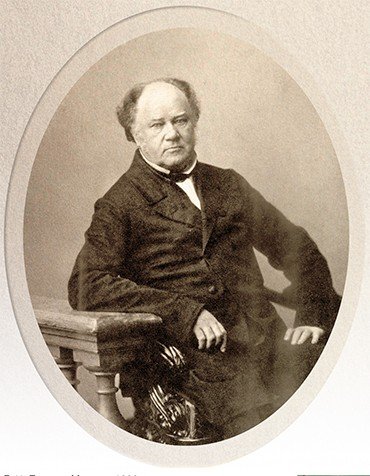

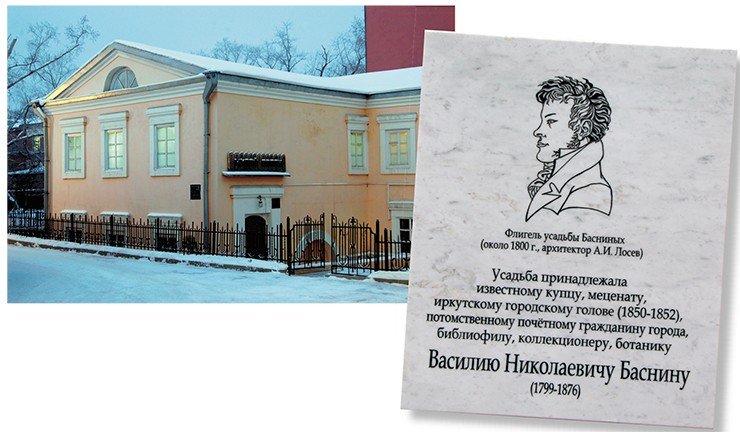

Этот первый в Восточной Сибири публичный «ботанический сад», слава о котором вышла далеко за рубежи Российской империи, своим происхождением был обязан старейшей сибирской купеческой династии. Ее четвертый представитель В.Н. Баснин – 1-й гильдии купец, потомственный почетный гражданин и городской голова – был даровитой и разносторонней личностью. Он с увлечением занимался музыкой, театром, коллекционированием произведений искусства, но главной его страстью стала ботаника и садоводство. Собранная им коллекция местных и экзотических растений из всех флористических царств и областей Земли стала самой крупной за Уралом

Деяния предприимчивых и творческих людей, опережавших свое время, часто сначала расцениваются как чудачества, а их действительное значение для культуры и процветания страны по достоинству могут оценить только потомки. Таким уникальным примером служит Василий Николаевич Баснин – не только успешный сибирский купец, представитель известного купеческого рода, но и даровитая и разносторонняя личность, увлеченная идеей служения обществу. Он занимался не только музыкой, театром, собирательством произведений искусства и книг, но был также ботаником-любителем и садоводом, создавшим в Иркутске легендарный «сад Басниных», слава о котором вышла далеко за рубежи Российской империи.

Традиция создавать сады – рукотворные «оазисы» жизни – уходит корнями в далекое прошлое человечества. Во многих верованиях представление о счастливой жизни неразрывно связано с прекрасным садом-раем, божественной обителью.

По современному классическому определению ботаническим садом считается «коллекция документированных растений, использующихся для целей демонстрации, образования и науки» (Jackson, 1999). По сути ботанические сады выступают в качестве своеобразных связующих «мостов» между растительным миром и человеком, между традиционной ботаникой и сельским хозяйством, лесоводством и медициной, способствуя изучению и сохранению биологического разнообразия (Кузеванов, Сизых, 2005).

РОД БАСНИНЫХЕго сын Тимофей перевозил купеческие клади на линии Иркутск–Енисейск, торговал пушниной, хлебом на Лене. И сегодня один бык (прибрежная скала) на реке, о который разбивались барки бусовщика Т. Баснина, называется Баснинской телкой. В 1789 г. он переехал с семьей в Иркутск и записался в купечество 3-й гильдии, состоя в ней до конца жизни; владел тремя домами, оцененными в 880 рублей. От Тимофея Максимовича, заседателя городского магистрата в 1793—1795 гг., начинается и общественное служение Басниных. Перед смертью он завещал сыновьям жить в наследственном доме «единодушно и нераздельно» и вести торговлю «в совокупности».

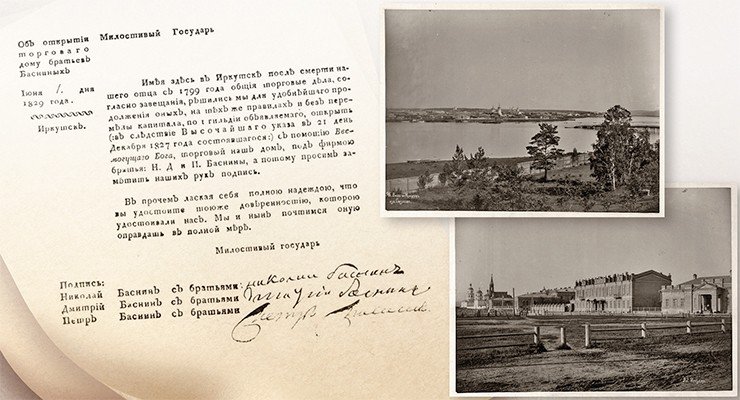

«Исполняя священную… волю его», братья занимались поставкой провианта в разные города Сибири, хлебной торговлей, скупкой пушнины и разменом ее в пограничной Кяхте на китайские товары с последующим сбытом на Нижегородской ярмарке и в Москве. В 1814 г. они записываются в кяхтинское купечество, а в 1829 г. открывают в Иркутске «Торговый дом братьев Н. Д. и П. Басниных». Он занимал ведущее место в русско-китайской торговле и действовал до середины XIX в., когда их наследники разделили капитал между собой.

Среди умных, с широким кругозором, предприимчивых, инициативных и энергичных братьев Басниных наиболее известными и характерными личностями были Николай и Петр Тимофеевичи. Первый из них – кяхтинский, иркутский 1-й гильдии купец, коммерции советник, потомственный почетный гражданин (с 1834 г.), глава торгового дома, бургомистр городского магистрата в 1805—1808 гг., староста Иркутского Богоявленского кафедрального собора, меценат.

Его интерес к книгам (некоторые из них с надписью «Из библиотеки купцов братьев Басниных» хранятся в Научной библиотеке Иркутского госуниверситета до сих пор) и увлечение садоводством (в 1834 г. одним из первых в городе заложил сад) стали страстью сына, – Василия Николаевича Баснина (1799—1876), известного представителя этого купеческого рода, оставившего имя в истории Иркутска.

По: (Связь времен: Баснины в истории Иркутска,

Иркутск, 2008)

В начале XIX в. в Российской империи существовало два официальных ботанических сада, имеющих статус императорских: в Москве и в Санкт-Петербурге. На востоке страны в это время не имелось ни одной садоводческой структуры, которая могла бы претендовать на звание «ботанического сада», подразумевающее определенную степень публичности, хотя здесь успешно функционировали частные садоводческие хозяйства.

Страна без садов

В XVIII в. в Европейской России сложилось три основных типа культурных ландшафтов: приусадебный сад и огород, несущие утилитарную и коммерческую функцию; ботанический («казенный») сад, изначально призванный быть научно-исследовательским и просветительским центром; общественный сад (парк) – место культурного досуга населения.

При создании новых поселений в Восточной Сибири огороды и сады в основном закладывались при церквях и монастырях. Местные жители разводили свои небольшие огороды, но они не имели особого значения из-за обилия и доступности диких ягод, орехов, съедобных растений. Редкие опыты по разведению плодовых и декоративных растений не оказывали влияния на общее состояние дел, и даже попытки отдельных губернаторов по озеленению того же Иркутска оказались безрезультатными, так как население восприняло это как тягостную обязанность (Андреева, 1958).

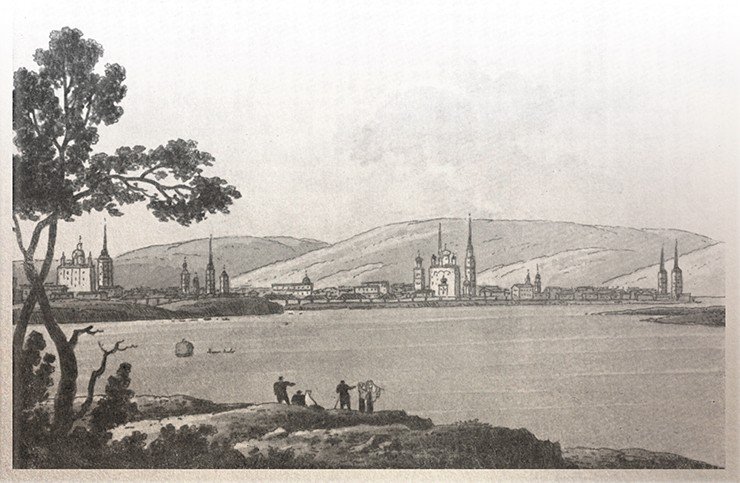

Однако к концу XVIII — началу XIX в. ситуация в Восточной Сибири начала меняться: выросла численность горожан, расширился слой грамотных людей среди различных сословий, начался бум золотопромышленности, возросла роль Иркутска – столицы Иркутской губернии как главного транспортного пути торговли с Китаем. Стоит добавить, что в те годы губерния представляла собой огромную территорию, простиравшуюся к востоку от Енисейской губернии вплоть до Аляски и Северной Калифорнии и включавшую Восточную Сибирь, Дальний Восток, Чукотку, Камчатку и северо-запад Америки.

Мой прадед Баснин...красивый или красный

Прекрасно понимая, как «деньги делают деньги», Тимофей Максимович упрямо хранил и детям завещал отцовский девиз: «Богатей в Бога». «Помни, – говорил Тимофею отец его Максим, – сокровища суть не деньги, а добрые дела во имя Господа исполняемые». Нам, нынешним прагматикам, ненавидящим всякий пафос, эти обращения к совести не внушают доверия, но вдруг делают понятной любовь первых Басниных к чтению и собирательству духовных книг и нот. Кажется, все Баснины сохраняли в своей душе и памяти этот завет пращура Максима.

Но все типичные наследственные баснинские черты сосредоточились в отце Николая Васильевича – в Василии Николаевиче Баснине: ловкость, красота и удачливость, оригинальность методологии при всякой работе, постоянное стремление к самообразованию, наблюдательный и насмешливый ум, ветхозаветное понимание справедливости, музыкальность, любовь к книгам, рисункам и гравюрам, любовь к садам и оранжереям.

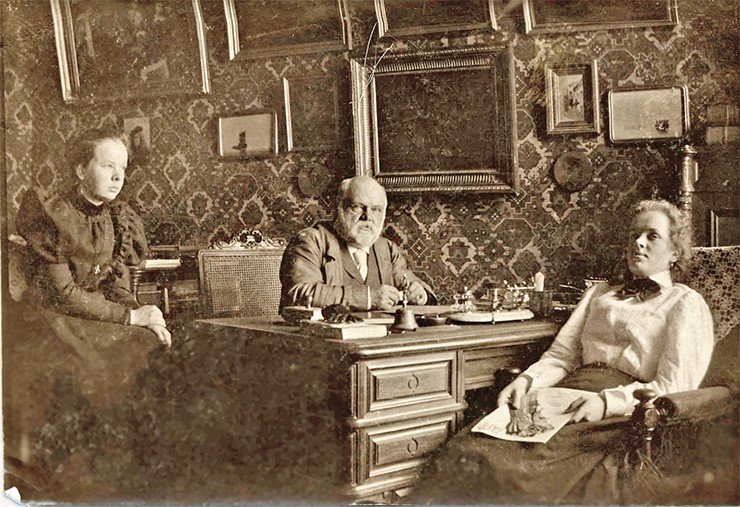

В юности своими глазами я видел портреты В. Н. Баснина и его жены, написанные иркутским художником Михаилом Васильевым в 1821 г. Они висели до 1955 г. на стенах комнат С. Н. Басниной. Замечу, родовыми портретами даже дворян часто обслуживали крепостные художники, а не профессионалы. А купцы и подавно не могли заказать портрет у Лампи. На родовых купеческих портретах страдает перспектива, кисти рук плохо нарисованы, но удивительно, при всем при том голова почти всегда идеально построена, глаза умело всажены в орбиты, уши четко вылеплены и всегда на месте относительно скуловой кости. Сходство всегда поразительное, почти веласкесовское. Выразительность этих примитивов бывает так остра, что рядом с ними неловко висеть гладкому Брюллову. На портрете В. Н. Баснина работы Васильева мы видим щегольски одетого молодого человека, столь привлекательного, что напрашивается сравнение с Евгением Онегиным. Лицо безмятежное, такое бывает у красивых и удачливых людей. В сходстве не приходится сомневаться, и тому подтверждение – фотографии его детей работы Карла Мазера, шведского художника, посетившего Сибирь.

Молодая жена В. Н. Баснина, Елизавета Портнова, написанная тем же Михаилом Васильевым, поражает своим доверчивым простодушием и добротой. Лицо вполне крестьянское, несмотря на господскую прическу и покрой платья, где талия перехвачена под самой грудью. Если тут же взглянуть на фотографии супругов московского периода их жизни, то сразу бросится в глаза выражение какой-то обиды или даже озлобленности, взгляд полон суровой недоверчивости. Как жизнь прессует душу! Сколько разочарований, сколько надежд утрачено! Василий Николаевич устал от торговли, которую в душе никогда не любил. Его разногласия с Муравьевым, генерал-губернатором Восточной Сибири, были, мне кажется, лишь предлогом к тому, чтобы свернуть все дела и покинуть Иркутск. Он не мог примириться с жесткой политикой Муравьева по отношению к китайцам. Он помнил свою юность, когда руководил торговым домом в Кяхте. Китайские купцы очень любили сметливого и симпатичного русского. Они звали его ласково – Ва Синь Ка.

А Елизавета Осиповна, почему так сурова? Она – мать восьмерых детей, что в ту пору вовсе не было подвигом. Из них живы только два сына – Иван и Николай-младший. Николай-старший, драгун, погиб в Крыму, в сражении при Курюк-Даре.

Возвращаюсь к портретам, где супруги еще так молоды, обаятельны и полны надежд. В 1828 г. В. Н. Баснин предпринял путешествие в Петербург. Все свои впечатления он изливал в письмах к молодой жене. Язык этих писем так же провинциален, как портреты талантливого иркутянина Васильева. Этим языком мог бы с успехом воспользоваться Островский в своих комедиях: «Истомина, некогда легкая, как зефир, теперь богиней здравия налита до степени, которая уменьшает очаровательность ее танца; но в изображении страстей ее надобно отличить от других…»

Все эти письма Баснина к молодой жене в Иркутск предназначались для общественного прочтения в семейном кругу, поэтому в них всегда присутствует некоторая приподнятость, но образность языка сторицей искупает все провинциализмы: «Вчера до самой ночи я простоял на Исаакиевском мосте: спускали корабль. Как любопытно взглянуть на эту громаду, которая скоро понесет в воды океана грозу и величие Российского оружия. – Строится в верфи адмиралтейства другой, много превосходящий в величине первого. Нельзя, не видевши, составить себе истинное понятие как колоссальны сие плавучие страшные домы…».

Оставляя в стороне общеизвестные связи Басниных с декабристами, хочу обратить внимание на замечательную черту характера В. Н. Баснина – его любовь к естественным наукам. Он был селекционером, первым акклиматизировавшим в условиях сурового иркутского климата европейские и экзотические плодовые деревья и цветы. Из его сада, вскоре превратившегося в общественно-городской, любой желающий мог получить черенки и семена.

Его богатой библиотекой так же широко могли пользоваться иркутяне, а я до сих пор пользуюсь принадлежавшим ему словарем живописцев и граверов, изданным в Цюрихе в 1779 г. Словарь на немецком языке напечатан трудным готическим шрифтом, но на страницах с биографиями очень многих граверов оставлены карандашные заметки моего прапрадеда…

(Москва)

По: (Связь времен: Баснины в истории Иркутска,

Иркутск, 2008)

Первый «народный ботанический сад», представлявший собой самую крупную коллекцию растений за Уралом, был создан в Иркутске представителем иркутской купеческой династии В. Н. Басниным. К 1829 г. семья Басниных вошла в число самых состоятельных купеческих семейств Кяхты и Иркутска. В то время только энтузиазм таких состоятельных людей как Баснин мог позволить коллекционировать очень дорогие вещи, практически недоступные обычным горожанам. В отличие от других иркутян, они не только могли, но и хотели содержать круглый год в дорогостоящих оранжереях уникальные для региона коллекции растений.

Саду – быть!

Первое знакомство с европейской садово-парковой культурой и ботаническими садами Москвы и Санкт-Петербурга у Василия Баснина состоялось достаточно рано – уже в 12 лет он завершил «домашнее обучение» и включился в работу чайного предприятия своего отца, участвуя в «коммерческих походах по Сибири» и России. В это время в Москве и Санкт-Петербурге как раз происходило преобразование и обновление основанных еще Петром I «Аптекарских огородов», которые теперь стали называться на европейский манер «Императорскими ботаническими садами».

Ботанические интересы Баснина сложились и укрепились под влиянием молодого финансового чиновника, статского советника Н. С. Турчанинова, который приехал из Санкт-Петербурга в Иркутск в 1828 г., чтобы работать в ведомстве генерал-губернатора Восточной Сибири. Дело в том, что этот выпускник Харьковского университета со степенью кандидата физико-математических наук все свое свободное время посвящал… ботанике. Возможностью жить и работать в Сибири Турчанинова заинтересовал директора ботанического сада в Санкт-Петербурге Ф. Б. Фишер. Фишер мечтал о создании нового ботанического сада в Сибири, где местом для него предполагался Иркутск (Гапоненко, Асеева, 1996).

В 1821 г. в опубликованном в Земледельческом журнале «Проекте образования экономическо-ботанического сада в Сибири» Фишер писал: «...В Сибири ощутителен недостаток во всех хороших плодовитых деревьях, да и самые плоды в сей стране, не приводятся в лучшее состояние, которое бы можно было им доставить хорошим садоводством. Климат во многих местах Сибири совершенно не так суров, как, по предубеждению, вообще о нем думают; и вот почему там настоит нужда в хорошо устроенном садовом заведении, в котором бы растения для сей страны драгоценные могли быть воспитываемы и приспособляемы к климату... Вот мой план по сему предмету. План, коему должно следовать при разведении в Сибири Экономико-ботанического сада, очень мало различествует от плана подобных заведений во всякой другой стране. Должно предположить себе две цели. Во-первых, чтоб разводить все растения, приспособлять к климату и раздавать все растения, которые, в каком-нибудь отношении, могут быть полезными для Сибири. Во-вторых, чтоб возделывать растения свой¬ственные стране сей с тем, дабы после рассылать оные во все европейские сады, из коих, посредством обмена, постоянно заведенного, можно было бы получать новые произведения... Положение Иркутска, его климат менее суровый, и разнообразные местоположения доставляют саду особенные удобности. Главного садовника можно выписать из чужих краев... а ему... придаются два помощника, люди с познаниями искустные, которые обязаны попеременно делать путешествия по Сибири, для собирания растений в пользу и приумножение сада» (Гапоненко, Асеева, 1996. с. 168).

Именно на место руководителя Экономико-ботанического сада Фишер и прочил столичного статского советника. В течение многих лет Турчанинов на свои личные средства ездил в окрестностях Иркутска и южного побережья оз. Байкал, исследуя флору Предбайкалья и Забайкалья. Избранный в 1830 г. членом-корреспондентом Императорской Академии наук, он в течение пяти лет исполнял обязанности «ученого-путешественника между Алтаем и Восточным океаном» (Липшиц, 1964).

Вот такой ботаник высочайшей квалификации и заразил молодого купца идеей «ботанического сада». В своих письмах родным в Иркутск в 1828 г. Баснин с энтузиазмом опишет свои первые незабываемые впечатления от посещения Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге: «Сей день будет навсегда для меня памятен! ‹…› но всего сильнее поразило меня собрание растений в ботанических аллеях Фишера. Какие гигантские растения! Какие разнообразные формы дала природа многим из них! Но, к сожалению, меня разила одна только новость предметов, а не редкость, которой знание принадлежит ботаникам (хвала, тысяча раз хвала правительству, столь попечительно поддерживающему сию питательную для всякого состояния часть!)».

Лето круглый год

Сад при усадьбе Басниных в 1834 г. заложил для личных нужд большого семейства еще отец Василия Баснина, Николай Тимофеевич. Его сын активно взялся за обустройство сада, высадив множество деревьев, кустарников и цветов на открытых участках, а также соорудив большие оранжереи и теплицы.

Он первым не только в Иркутске, но и во всей Восточной Сибири начал заниматься крупномасштабной акклиматизацией плодовых деревьев, разведением большого числа разнообразных цветов и экзотических растений, и не только в стеклянных оранжереях, но и на грядках. Поэтому считается, что именно он положил начало широкому распространению садоводства в Байкальском регионе, хотя и раньше, в конце XVIII в, предпринимались отдельные попытки устройства оранжерей для содержания субтропических растений в условиях Восточной Сибири.

Баснин пополнял свои коллекции растениями со всего мира. У него установилась многолетняя переписка с Фишером, с которым он и Турчанинов обменивались семенами и гербарием сибирских растений, получая, в свою очередь, из Императорского ботанического сада семена экзотических растений. Много растений выписывалось и из других мест России, а также Китая.

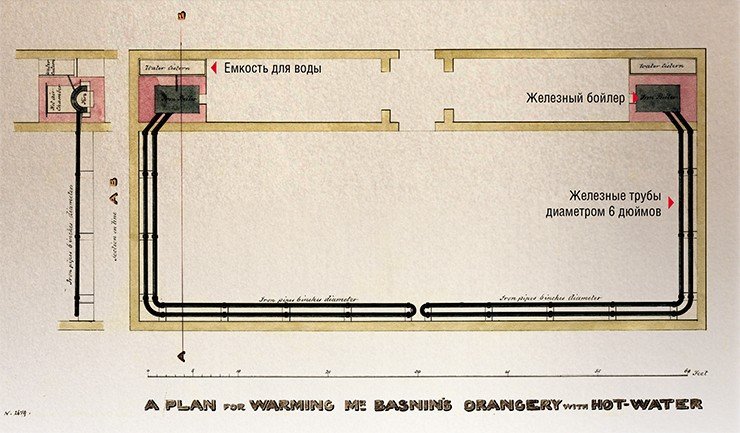

К сожалению, оригинальные чертежи и точные схемы устройства садовых участков и оранжерей не сохранились. Сегодня мы можем только реконструировать устройство «Сада Басниных» на основе записей самого Баснина и отрывочных воспоминаний современников.

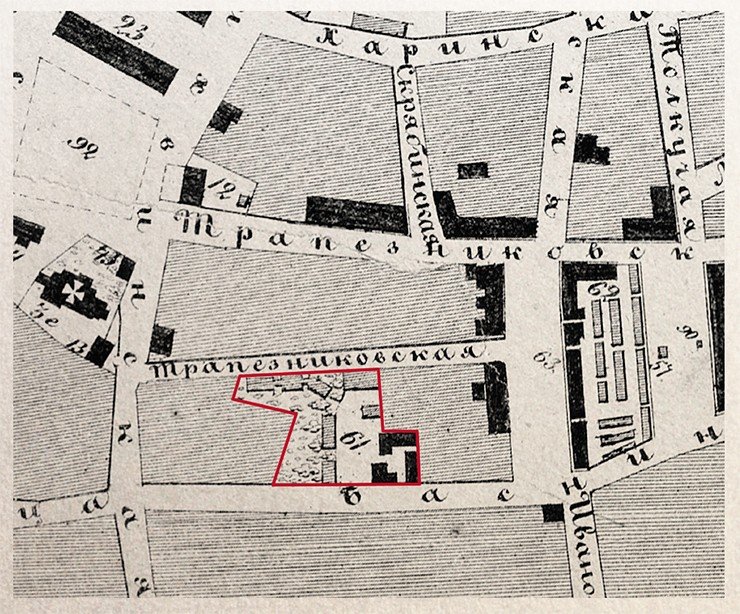

Сад Басниных охватывал более половины площади всей усадьбы и включал в себя большой оранжерейный комплекс из трех соединенных между собой стеклянных оранжерей и парников общей длиной около 70 м и шириной около 10 м (Сельский, 1857). Сам сад, где росли растения открытого грунта, занимал не менее 5 000 м2.

Оранжереи, по воспоминаниям иркутян, были отлично устроены и содержались в образцовом порядке – посетителей поражала безукоризненная чистота и «художественная» расстановка растений. В самих оранжереях находилась особая зала так называемой цветочной выставки, где Баснин размещал лучшие цветущие экземпляры. В плодовой теплице вызревали персики, абрикосы, груши, яблони, вишни, лимоны, апельсины, виноград и т. д. (Андреева, 1958).

Вот как Баснин сам описывал одну из оранжерей в начале апреля 1856 г.: «В обширной плодовой роскошное лето. ‹…› Распустилось 42 вида. Замечательные старые розы, сирени, амариллисы, рододендроны, махровые вишни и персики, китайская диклитра, азалии и проч.». В письме от 24 августа 1857 г. сыну Осипу: «Взять хотя бы картину одновременно цветущих нескольких сот колоссальных кустов георгин, один из которых достигал высоты свыше сажени, а в диаметре был боле полутора аршин и на котором было до 60 распустившихся цветов и около 60 еще бутонов». Много интересных деталей можно почерпнуть и из особого «Садового дневника Баснина, который насчитывает шесть томов: «В Ильин день (20 июля по ст. ст.) кушали первый этого лета ананас / которых будет у нас до срока /. А затем созревают яблоки, груши, сливы… персиков и винограда ждем в будущем. Будут дыни, огурцы, редиска и зелень постоянно с марта» (Цит. по: Манассеин [б. г.]; с. 19, 22).

Разнообразие собранных Басниным живых коллекций из более чем 120 местных и экзотических видов со всех континентов поражало воображение современников и не имело аналогов в Сибири, где суровый и холодный климат, казалось бы, не позволял даже помыслить о выращивании теплолюбивых и нежных экзотов.

Из сада Басниных все желающие могли покупать цветы и семена, причем туда обращались не только иркутяне. Судя по списку растений из фондов сада Баснина (камелии, пассифлора, гибискусы, плющи, фуксии, лимоны, померанцы, ананасы, кактусы и др.), посадочный материал комнатных растений, многолетников и фруктовых деревьев могли получать и декабристы, жившие на поселении достаточно далеко от Иркутска. Недаром С. П. Трубецкой писал о домашнем саде своей жены: «Сашенька моя любит заниматься цветами и у ней нынче есть, между прочим, и хорошие далии, и прекрасные анютины глазки. ‹…› Разного вида кактусы, глоксинии, камелии, туберозы, амариллисы… фуксии» (Лагус, 1890, с. 9). Скорее всего, эти редкие в Сибири растения декабристы получали от своего доброжелательного друга – В. Н. Баснина.

Садоводство – уже профессия

В 1858 г. все семейство Басниных переехало в Москву. Сад был оставлен заботам их друга и консультанта по садоводству, крупного чиновника Главного управления Восточной Сибири И. С. Сельского и садовника Карпа, которые несколько последующих лет исправно несли бремя по его поддержанию. Так, французский путешественник В. Меньян, посетивший в эти годы Иркутск, был поражен роскошью жизни некоторой части его жителей и обилием экзотических растений: «Эти господа сооружают громадные каменные дворцы, заполняют их померанцами, бананами, различными тропическими растениями, которые стоят громадных издержек» (Цит. по: Андреева, 1958; с. 143).

В 1858 г. все семейство Басниных переехало в Москву. Сад был оставлен заботам их друга и консультанта по садоводству, крупного чиновника Главного управления Восточной Сибири И. С. Сельского и садовника Карпа, которые несколько последующих лет исправно несли бремя по его поддержанию. Так, французский путешественник В. Меньян, посетивший в эти годы Иркутск, был поражен роскошью жизни некоторой части его жителей и обилием экзотических растений: «Эти господа сооружают громадные каменные дворцы, заполняют их померанцами, бананами, различными тропическими растениями, которые стоят громадных издержек» (Цит. по: Андреева, 1958; с. 143).

«Кто жил в Иркутске или посещал его лет 15—20 назад, – говорится в летописи 1857 г. – тот не узнает теперь этого города. Население его увеличилось за это время чуть не вдвое. Он растет не по дням, а по часам, – растет в ширину и в вышину. По-видимому, все свидетельствует о том, что город богатеет, что значение его усиливается, и он становится действительным центром, по крайней мере, Восточной Сибири, положение его на великом сибирском пути действительно одно из выгоднейших, он и никогда не потеряет значения неизбежного перепутья на этом пути» (Романова, 1914, с. 356).

В 1868 г. была устроена первая цветочная и огородная выставка, в которой участвовали свыше ста садоводов-любителей. С тех пор выставка стала ежегодной и привлекала тысячи посетителей. Садоводство начало превращаться в профессию: например, по данным переписи населения, проведенной в ноябре 1878 г., «значилось в Иркутске 10 садовников, имеющих занятия, и 4 без занятий».

А сад и вся усадьба Басниных десять лет ждали возвращения своих хозяев. Но мечтам Василия Николаевича вернуться в Иркутск не суждено было осуществиться. Усадьбу пришлось продать. Новые хозяева организовали здесь Михеевскую лечебницу с аптекой, а в 1870 г. создали при ней «Заведение искусственных минеральных вод Маака, Шмидта и Ко».

Но бывший баснинский сад продолжал функционировать: сад был открыт для посетителей, несколько раз в неделю здесь играла музыка, были организованы места для гимнастических упражнений и игровые площадки. Однако спустя несколько лет сад постепенно закрыли для публики...

Сад Басниных просуществовал около 45 лет. Его история неожиданно и трагически закончилась в 1879 г., когда гигантский пожар уничтожил центральную часть Иркутска. От сада ничего не осталась – огонь уничтожил все оранжереи и безвозвратно погубил уникальную коллекцию экзотических растений.

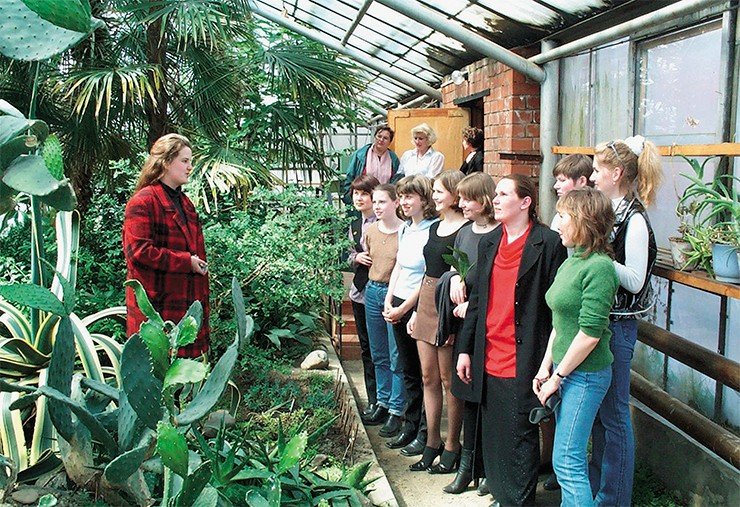

Более полувека спустя после уничтожения пожаром «ботанического сада» Басниных иркутский горисполком поддержал инициативу по организации нового ботанического сада, который был передан в управление Иркутскому государственному университету (ИГУ). Это была первая успешная (из череды многих) попытка после Баснина создать в Иркутске ботанический сад.

Сейчас это единственный ботанический сад в Байкальской Сибири, входящий в международный реестр ботанических садов мира и имеющий статус «Памятника природы» и особо охраняемой природной территории (Oldfield, 2007). Продолжая баснинские традиции, Ботанический сад ИГУ собрал и поддерживает самую крупную в Восточной Сибири коллекцию из более чем 3 тыс. видов и форм растений. Более 750 видов древесных растений из разных уголков Сибири, Дальнего Востока, Европы и Северной Америки успешно прошли испытания в Ботаническом саду ИГУ на устойчивость к климату, и более 150 из них вышли на улицы городов Байкальского региона.

Деятельность университетского сада по мобилизации генетических ресурсов растений из разных мест Земли позволяет обогащать культурную флору региона новыми экономически и экологически значимыми растениями, как это делал родоначальник. Традиции «ботанического сада» Басниных продолжает и большая плеяда садоводов-любителей Восточной Сибири, которые с энтузиазмом испытывают новые растения в своих городских квартирах, на дачах, в теплицах и оранжереях, с гордостью называя себя садоводами-опытниками.

Литература

Андреева Р. А. Цветоводу любителю. Иркутск, 1958.

Асеева Т. А., Суркова Н. С. К истории создания ботанических садов // Проблемы интродукции растений в Байкальской Сибири… С. 18, 19.

Гапоненко В. В., Асеева Т. А. Сады Восточной Сибири в первой половине XIX в. //Историческое, культурное и природное наследие (состояние, проблемы, трансляция). Вып. 1. Улан-Удэ, 1996. С. 164–176.

Кузеванов В. Я., Сизых С. В. Ресурсы Ботанического сада ИГУ: образовательные, научные и социально-экологические аспекты. Справочно-методическое пособие. Иркутск, 2005. 243 c.

Куйбышева К. С., Сафонова Н. И. Акварели декабриста Петра Ивановича Борисова. М., 1986.

Полунина Н.М. «Совершенный купец» // Земля Иркутская. 1996. № 5. С. 62.

Связь времен: Баснины в истории Иркутска. / сост. С. И. Медведев, Е. М. Поспехова, В. Н. Чебыкина. Иркутск: Иркутское отделение Музея связи Сибири, 2008. 152 с.

Липшиц С. Ю. Жизнь и творчество замечательного русского ботаника-систематика Н. С. Турчанинова (1796–1863) // Ботанический журнал. 1964. Т. 49. № 5. С. 5–24.

Автор и редакция благодарят за помощь в подготовке иллюстративного материала директора Иркутского отделения Музея связи Сибири В. Н. Чебыкину и известного иркутского краеведа С. И. Медведева