Электромагнитный каротаж: нет худа без добра

При глубинных геоэлектрических исследованиях (измерениях электропроводности грунта) доставка измерительной аппаратуры к исследуемому объекту (например, нефтегазоносным пластам горной породы) осуществляется через искусственную скважину. Однако бурильный раствор нарушает электрические свойства околоскважинного пространства, что сводит на «нет» точность измерений. Новосибирские математики и геофизики оказались первыми в мире, кто нашли выход из этой тупиковой ситуации. На основе исследования процессов фильтрации бурового раствора сквозь грунт была создана математическая модель миграции раствора и оттесняемых им флюидов, изначально пропитывающих пласт. С помощью этой модели можно решить обратную задачу математической геофизики и дать правильную интерпретацию данных измерений, определив в конечном результате насыщенность пласта горючими ископаемыми.

При испытаниях неожиданно оказалось, что разработанный метод позволяет также определять и фильтрационные свойства пласта, содержащего ископаемые углеводороды. Поскольку известно, что в случае слабой проницаемости пласта для нефти и газа их добыча невозможна, своевременное получение этой информации крайне важно для выработки оптимальной стратегии эксплуатации месторождения

Добыча нефти – тяжелая работа. Находясь на поверхности, люди управляют трубами и насосами, погружаемыми на глубину в несколько километров. В поиске оптимальных мест для бурения эксплуатационных скважин нефтяникам помогают геофизические методы исследования грунта. Специалисты Сибирского отделения РАН разработали метод интерпретации данных электромагнитного зондирования. Он позволяет не только достоверно определять насыщенность глубинного месторождения нефтью и газом, но и оценивать их количество, доступное для извлечения на поверхность.

Оставшиеся нашему поколению нефть и газ залегают глубоко под землей. Перед тем как начать промышленную разработку месторождения углеводородов, необходимо количественно разведать, каковы их общие запасы и сосредоточенность. Эти два основных параметра определяют рентабельность добычи.

Оставшиеся нашему поколению нефть и газ залегают глубоко под землей. Перед тем как начать промышленную разработку месторождения углеводородов, необходимо количественно разведать, каковы их общие запасы и сосредоточенность. Эти два основных параметра определяют рентабельность добычи.

Отбирать вслепую пробы вещества на большой глубине неразумно, поэтому еще в прошлом тысячелетии ученые придумали геофизические методы определения границ месторождения и его продуктивности. В основу одного из таких методов было положено открытие того, что углеводороды слабее проводят электрический ток, чем вода. По электропроводности можно также газообразные углеводороды отличить от жидких (нефти).

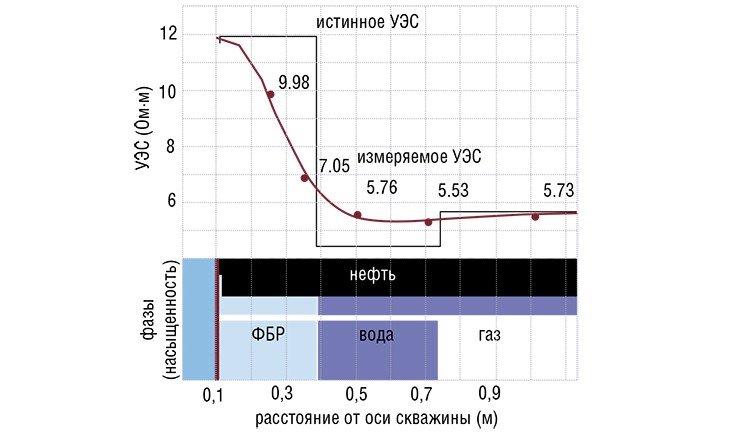

В природе все эти «флюиды» пропитывают поровое пространство проницаемых слоев (пластов) земли. Таким образом, измеряя их удельное электрическое сопротивление (УЭС), в принципе можно оценить концентрацию и даже приблизительный состав содержащихся в них углеводородов.

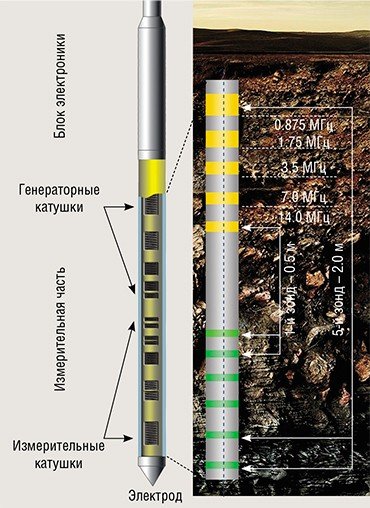

Чувствительность электромагнитных методов позволяет проводить измерения на удалении от исследуемого объекта, но не более 10 м. Поэтому для исследования залежей полезных ископаемых надо доставить измерительное оборудование на глубину 2—3 км. Это делают через разведочные скважины.

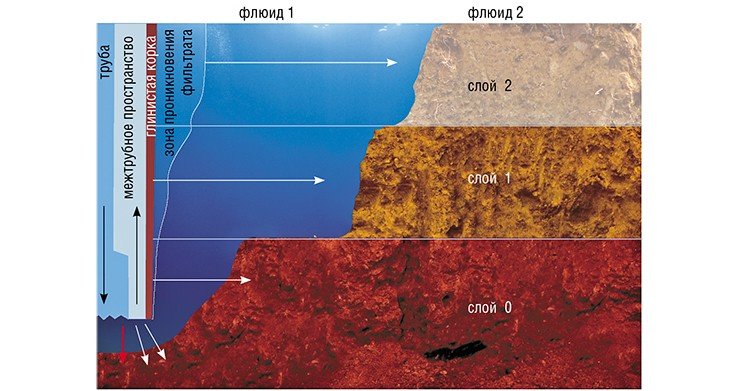

В процессе бурения скважины необходимо непрерывное удаление просверливаемой породы. В настоящее время для этого используют глинистые растворы на водной основе. Однако применение такого раствора сопровождается нежелательными для геологов и производственников явлениями. Так, коллоидный раствор глины, соприкасаясь на обратном пути с разрушаемой породой, подвергается частичному расслоению. При этом фильтрат раствора проникает в пласт, а частицы глины вместе с продуктами дробления откладываются на стенке скважины, образуя корку.

Фильтрат бурового раствора представляет собой слабо минерализованную воду (по сравнению с подземными водами, сопутствующими нефти и газу). Поскольку электропроводность пористого пласта земли сильно зависит от содержания в нем воды и степени ее минерализации, то в зоне проникновения раствора электромагнитные свойства среды нарушаются. При оценке содержания углеводородов в целом пласте непосредственное использование значения УЭС, измененного вмешательством человека, привело бы к большим ошибкам.

Однако изучение изменяющихся во время бурения свойств прискважинной зоны может быть полезным. Владея ценной информацией о взаимодействии раствора и земной породы, можно смоделировать протекающие при этом процессы – и с помощью полученной модели решать «прямые задачи», т. е. рассчитывать изменение этих свойств при разных начальных состояниях нефтегазового месторождения.

Но практическое значение имеет решение обратной задачи: на основе полученных геофизических данных о свойствах нарушенных бурением пластов узнать о насыщении углеводородами пластов, оставшихся нетронутыми. Для разработки методики решения этой задачи было организовано сотрудничество лаборатории фильтрации Института гидродинамики СО РАН и лаборатории электромагнитных полей Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН под руководством академика М. И. Эпова.

В результате коллективной работы была создана комплексная математическая модель блочной (модульной) структуры. Один из главных блоков модели описывает взаимосвязанные процессы гидравлического течения бурового раствора в межтрубном пространстве скважины, роста глинистой корки на стенках сважины, фильтрации несмешивающихся флюидов (воды, нефти, газа) в зоне проникновения и в нетронутой части пласта. Не менее значимым является также блок, моделирующий ионный обмен между подвижной и связанной со скелетом породы природной водой, поскольку наибольшее влияние на УЭС пласта оказывает содержание в нем воды и ее минерализация.

Для привязки истинной электропроводности к кажущемуся (измеряемому) УЭС в математической модели предусмотрен специальный расчетный модуль, учитывающий специфику распространения электромагнитных волн в насыщенной электролитом породе.

С помощью разработанной модели интерпретация данных зондирования сводится к численному решению обратной задачи геофизики: поиску таких начальных условий (исходной насыщенности пласта нефтью и газом), которые приводят к минимальному среднеквадратичному отклонению вычисляемого кажущегося УЭС от измеряемого прибором ВИКИЗ.

Следует обратить внимание на то, что решение обратных задач сопряжено с известными трудностями, обусловленными так называемой неустойчивостью при поиске численного решения. Поэтому важно предварительно ограничить область поиска.

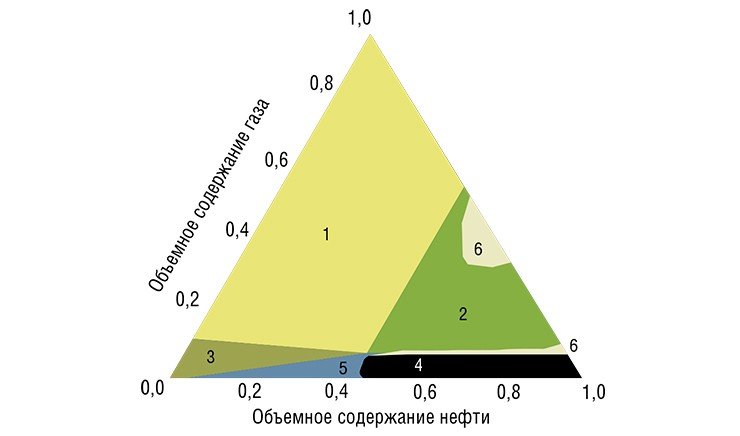

Для этого в зоне проникновения фильтрата было детально исследовано перераспределение несмешивающихся фаз флюида, а также переход солей между водами. Анализ показал, что на практике реализуются все шесть возможных случаев взаимного расположения фронтов вытеснения нефти, газа и пластовой воды. С помощью математических методов на диаграмме фазового состава флюида практически во всем диапазоне соотношений компонентов были определены области, соответствующие этим случаям.

Выяснилось также, что порядок их расположения зависит исключительно от исходного соотношения фаз флюида в поровом пространстве пласта, но не от их химического состава или физических свойств. Это позволяет при анализе данных сначала определить порядок вытеснения фаз, что значительно сужает область поиска решения поставленной обратной задачи, и, следовательно, сокращает время обработки результатов геофизических измерений и улучшает качество прогноза.

Порой бывают приятные исключения, подтверждающие мудрость народной поговорки: «Нет худа без добра!» Да, используемые технологии бурения нарушают свойства прискважинной зоны. Но изучение протекающих при этом процессов позволило сибирским математикам и геофизикам впервые в мировой практике разработать метод количественной интерпретации данных электромагнитного зондирования пород, слагающих месторождение нефти или газа.

Аппаратура ВИКИЗ и метод интерпретации уже опробованы на месторождении, разрабатываемом компанией «ЛУКОЙЛ» (Когалым, РФ) и месторождении в штате Оклахома (США). Результаты были приняты с отличной оценкой.

Более того, выяснилось, что этим методом можно определять не только степень насыщенности пласта углеводородами, но и рассчитывать его проницаемость для нефти и газа. Следует особо отметить, что в случае слабых фильтрационных свойств пласта добыча из него ископаемых углеводородов существующими технологиями невозможна. Поэтому своевременно получить такую информацию крайне важно для принятия адекватного решения о разработке месторождения.

Литература

Антонов Ю. Н. Изопараметрическое каротажное зондирование (обоснование ВИКИЗ) // Геология и геофизика.1980. № 6. С. 81—91.

Пеньковский В. И., Эпов М. И. К теории обработки данных электромагнитных зондирований в скважине // Докл. РАН. 2003. Т. 390. № 5. С. 685—687.

Pen’kovskii V. I., Korsakova N. K. The new method of date interpretation of well electromagnetic sounding // IPSE. 2010. V. 18. No. 7. P. 983—995.

* Термин «каротаж» происходит от французского слова carotte (морковка), но означает он здесь «бурение скважин для исследования земных недр»