Сине-зеленая угроза

Цианобактерии некогда сыграли ключевую роль в эволюции биосферы как изобретатели самого эффективного способа фотосинтеза, идущего с выделением кислорода, и создатели привычной нам кислородосодержащей атмосферы. В наши дни массовому развитию этих древних обитателей планеты способствует антропогенное загрязнение вод, устройство каналов и искусственных водохранилищ с зарегулированным стоком. Примерно в половине случаев «цветения» водоемов в них присутствуют токсины - ядовитые для животных и человека вещества, вырабатываемые цианобактериями.

По рекомендации ВОЗ во многих странах осуществляется сезонный мониторинг цианотоксинов в питьевой воде и продуктах питания, однако в России их предельно допустимые концентрации до сих пор не утверждены. Соответственно, не проводится и мониторинг цианотоксинов, несмотря на ежегодное «цветение» многих водохранилищ и документально зафиксированные случаи отравления и даже смерти людей.

Специалисты Лимнологического института СО РАН с 2005 г. ведут поиск и изучение токсичных цианобактерий в водоемах Восточной Сибири. С помощью генетического и иммунноферментного анализа удалось обнаружить присутствие токсичных видов в ряде водоемов Иркутской области. Исключением не стал даже Байкал: на открытых водных пространствах озера «цветение» воды невозможно, но на загрязненных человеком теплых мелководьях складываются благоприятные условия для развития цианобактерий, в том числе токсичных

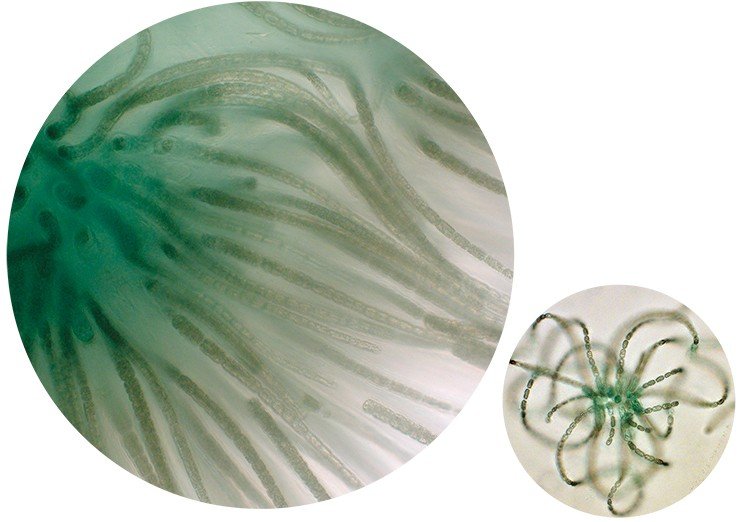

Антропогенное загрязнение вод, устройство каналов и искусственных водохранилищ с зарегулированным стоком создает благоприятные условия для массового развития цианобактерий – древнейших одноклеточных прокариотических организмов, не совсем точно называемых еще сине-зелеными водорослями. «Цветение» водоемов, вызванное массовым размножением цианобактерий, в наше время приобретает глобальный характер.

По данным мировой статистики, примерно в половине случаев такого «цветения» в воде присутствуют токсины – ядовитые вещества, вырабатываемые цианобактериями. Первое сообщение о гибели домашних животных, пивших воду из «цветущего» водоема, появилось еще в 1878 г. в журнале Nature. А в 1966 г. в бразильском г. Каруару погибли 63 пациента гемодиализного центра. Как выяснилось, для диализа использовали воду, зараженную цианотоксинами. Это событие привлекло внимание исследователей к их изучению.

Особенно остро проблема «цветения» водоемов стоит в странах с теплым климатом, так как высокие температуры, хорошая освещенность и большое количество питательных веществ способствуют массовому развитию цианобактерий. Однако оказалось, что она актуальна и для более «бедных» олиготрофных водоемов в холодных регионах. Цианотоксины, ставшие причиной гибели домашнего скота, были найдены даже в альпийских озерах!

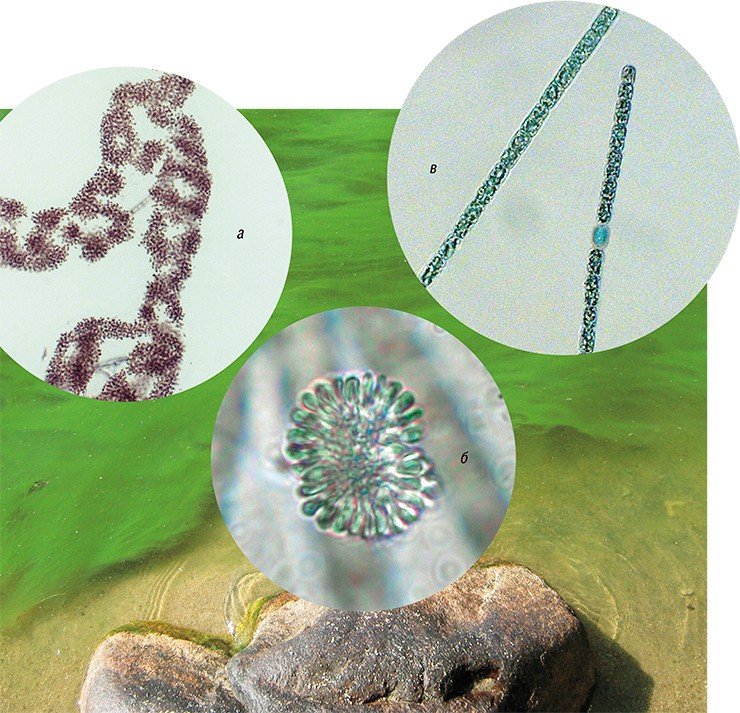

Нодулярия Борджиа

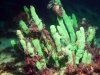

Около половины видов в каждом из пяти десятков ныне существующих родов цианобактерий способны продуцировать токсины. Наиболее распространены и изучены токсичные цианобактерии родов Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Nodularia. Именно они, как правило, и вызывают «цветение» озер и водохранилищ и вырабатывают различные токсины, которые могут поражать печень (гепатотоксины) или нервную систему (нейротоксины) млекопитающих.

Чаще всего в воде оказываются гепатотоксины – циклические пептиды микроцистин и нодуларин. Их недаром называют «факторами быстрой смерти»: гибель лабораторных мышей при внутрибрюшном введении этих токсинов наступает в течение нескольких часов. Длительное воздействие низких доз микроцистина приводит к раку и циррозу печени. К тому же, микроцистин очень устойчив, он не разрушается кипячением, обработкой ультрафиолетовым излучением и хлорированием воды, а из-за малого размера молекул не улавливается фильтрами. Другой гепатотоксин – нодуларин – тоже канцероген; он легко проникает в гепатоциты и вызывает их разрушение.

Более редкие нейротоксины – анатоксины и сакситоксины – являются алкалоидами. Они опасны для животных, поскольку разрушают нейромышечные контакты, вызывают паралич дыхательной мускулатуры и быструю смерть. Летальная доза сакситоксина – всего 10 мкг/кг.

Цианотоксины высвобождаются из отмерших клеток и могут накапливаться в водоемах. Таким образом, первое звено в цепи аккумуляции и передачи цианотоксинов – вода. Второе – моллюски и рыбы, далее – теплокровные наземные животные и человек. Дикие копытные, домашний скот и другие животные могут отравиться на водопое, если в пищеварительный тракт попадет вода с токсинами или сам фитопланктон. Загрязнение цианотоксинами источников водоснабжения и водозаборов представляет большую опасность для человека. Отравление людей может произойти даже при обычном купании в «цветущем» водоеме.

Токсины есть, ПДК – нет

В последнее время во всем мире стали обращать особое внимание на качество природной воды. Это вызвано, с одной стороны, повышением санитарно-гигиенических требований, с другой – ухудшением состояния пресноводных экосистем, основных источников питьевой воды. К тому же, проблема экологической чистоты воды и пищи сегодня не только «модная» тема, но и предмет специального изучения.

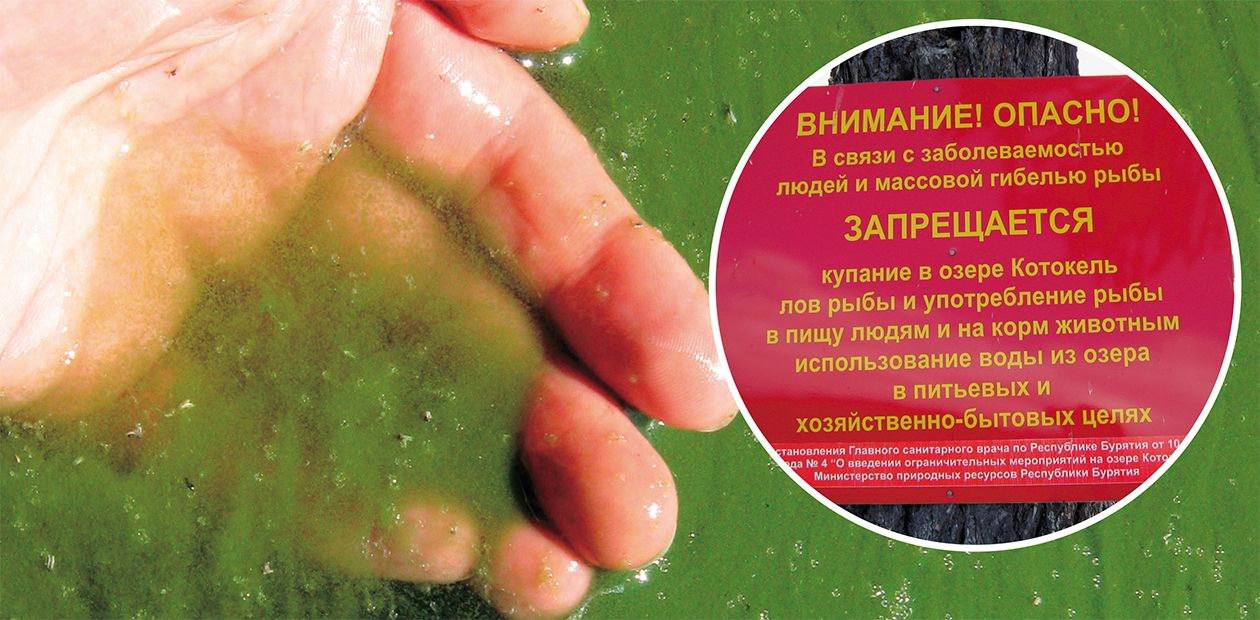

По рекомендации ВОЗ во многих странах осуществляется мониторинг цианотоксинов в питьевой воде и продуктах питания, утверждены их предельно допустимые концентрации. Однако в России нет подобных стандартов, и, соответственно, сезонный мониторинг цианотоксинов в питьевой воде не проводится, несмотря на ежегодное «цветение» многих водохранилищ. Документально зафиксированы случаи отравления и даже смерти людей при употреблении в пищу рыбы из «цветущих» водоемов (например, в 2008 г. в Бурятии, на оз. Котокельское). Следовательно, контроль за содержанием цианотоксинов в водоемах, использующихся в рекреационных целях и для рыболовства, необходим.

Специалисты Лимнологического института СО РАН с 2005 г. ведут поиск и изучение токсичных цианобактерий в водоемах Восточной Сибири. Для их обнаружения можно использовать различные методы. Наиболее простой и доступный – ПЦР-диагностика: последовательности генов, ответственных за синтез цианотоксинов, уже расшифрованы и доступны в мировой базе данных Genbank.

C помощью маркеров к гену, кодирующему фермент микроцистинсинтетазу, удалось установить, что в некоторых восточно-сибирских водоемах (оз. Котокельское, Братском и Усть-Илимском водохранилищах) присутствуют цианобактерии родов Anabaena и Microcystis, способные к синтезу микроцистина. С помощью методов жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в пробах фитопланктона оз. Котокельское было обнаружено три разновидности микроцистина, в том числе и наиболее токсичный микроцистин-LR. По нормам ВОЗ, его ПДК в питьевой воде – лишь 1 мкг/л.

Эти результаты вызвали большой интерес гидробиологов и многочисленные предложения заняться изучением различных водоемов России и стран СНГ, где наблюдается массовое развитие цианобактерий. В результате география исследования значительно расширилась за счет проб, полученных от коллег из Красноярска, Калининграда, Украины, Белоруссии. И практически все они содержали гены микроцистинсинтетазы…

В 2010 г. с помощью генетического анализа в водоемах Иркутской области удалось выявить цианобактерии, содержащие гены синтеза еще одного токсина – сакситоксина. Новый метод – иммуноферментный анализ – позволил подтвердить присутствие в воде самих токсинов.

Впервые за пять лет мониторинга токсичные цианобактерии были обнаружены в Байкале. На открытых водных пространствах озера «цветение» воды невозможно: низкие температуры и нехватка питательных веществ, необходимых для роста цианобактерий, надежно хранят чистоту байкальских вод. Но неглубокие заливы – излюбленные места отдыха туристов – летом хорошо прогреваются. В загрязненных человеком прибрежных зонах складываются благоприятные условия для развития цианобактерий, и байкальская вода здесь может содержать цианотоксины.

Этот факт вызывает особую тревогу. Ведь если даже самое чистое озеро планеты нуждается в сезонном мониторинге цианотоксинов, то что говорить о других водоемах России?

Литература:

Voloshko L. N., Pljushh A. V., Titova N. N. Toksiny cianobakterij (Cyanobacteria, Cyanophyta) // Al’gologija. 2008. T. 18, № 1. S. 3—20.

Gromov B. V. Cianobakterii v biosfere // Sorosovskij obrazovatel’nyj zhurnal. 1996. № 9. S. 33—39.

Tihonova I. V. i dr. Analiz cianobakterij ozera Bajkal i Ust’-Ilimskogo vodohranilishha na nalichie gena sinteza mikrocistina // Doklady RAN. 2006. T. 409, № 3. S. 1—3.

В публикации использованы фото автора