В поисках Триаса. Фоторепортаж

В 2010 г. в рамках проекта с Федеральным агентством по недропользованию был организован экспедиционный отряд, цель которого состояла в изучении древних, сформировавшихся в триасовом периоде алмазоносных осадочных пород на крайнем севере Якутии

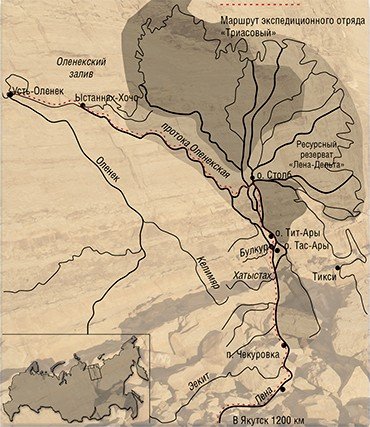

В состав «Триасового отряда» вошли десять специалистов в области минералогии алмаза и поисков алмазных месторождений, стратиграфии и палеонтологии. Район исследования – Булунский улус Республики Cаха, расположенный на севере Якутии, за Полярным кругом. Основные работы предполагалось выполнить на территории, охватывающей нижнее течение р. Лена (ниже пос. Чекуровка), Оленекскую протоку дельты Лены, приустьевую часть р. Оленек и Оленекский залив моря Лаптевых.

Цель работы, говоря формальным языком геологического задания, заключалась в выявлении закономерностей пространственно-временной локализации рудоносных осадочных горизонтов севера Якутской алмазоносной провинции. Иначе говоря, перед отрядом стояло несколько основных задач: изучить послойно опорные разрезы верхнекаменноугольных, пермских, триасовых и юрских отложений; провести палеонтологические исследования для определения точных границ слоев, сформировавшихся в различные периоды, и уточнения соответствующих временных шкал. Также предстояло отобрать пробы пород с опорных разрезов и обнажений рудоносных горизонтов верхнепалеозойского и нижнемезозойского возраста и провести шлиховое опробование водотоков в бассейнах Лены и Оленька. Минералогической группе ИГМ СО РАН из трех человек предстояло опробовать осадочные горизонты на алмазы и индикаторные минералы кимберлитов.

Для передвижения по Лене был арендован теплоход «Капитан Горовацкий», а работа по речным притокам должна была осуществляться пешими маршрутами или на надувных моторных лодках.

Якутск–Тумул

Экспедиция «Триасового отряда» стартовала из Якутска 13 июля 2010 г. Раньше выехать не удалось: этому воспрепятствовали позднее начало навигации, характерное для северных широт, и ряд неизбежных в таких случаях бюрократических проблем.

Экспедиция «Триасового отряда» стартовала из Якутска 13 июля 2010 г. Раньше выехать не удалось: этому воспрепятствовали позднее начало навигации, характерное для северных широт, и ряд неизбежных в таких случаях бюрократических проблем.

До первой точки высадки пароход шел три дня, в которые путешественникам пришлось заниматься рутинной, но необходимой работой: проверкой и подготовкой снаряжения, уточнением планов работ и т. п.

Первые рабочие маршруты должны были пройти по территориям с наиболее суровыми климатическими условиям – по р. Булкур, низовью р. Оленек и Оленекскому заливу.

15 июля отряд высадился в пос. Тит-Ары, в 15 км ниже устья р. Булкур. С помощью местного населения вместе со всем снаряжением добрались до места работ, расположенного примерно в 7 км от устья.

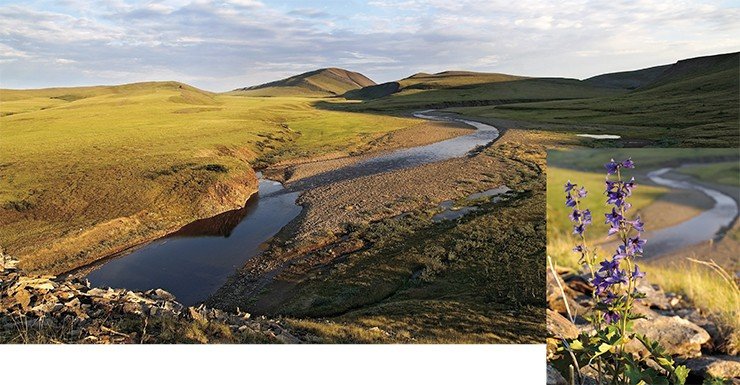

Проводить полевые исследованная в этих широтах непросто: местный ландшафт – это тундра, которую оживляет лишь карликовая березка да кустарники в оврагах вблизи воды. Поэтому здесь всегда есть проблема с топливом, необходимым для обогрева и приготовления пищи. В качестве же транспорта у местных жителей используются снегоходы – и зимой, и, что интереснее всего, летом. Для ненадежной тундровой почвы такой гусеничный транспорт подходит лучше всего. 27 июля отряд покинул временную стоянку и на теплоходе отправился к мысу Ыстанах-Хочо в устье Оленекской протоки, куда и прибыл через три дня.

На мысе расположен одноименный поселок промысловиков, вернее то, что от него осталось: по непроверенным данным, он был разрушен еще в конце 1980-х гг. нагонной волной. По крайней мере, судя по описанию путешественника Е. Смургиса, в 1988 г. поселок еще существовал и насчитывал около двух десятков домов.

Здесь экспедиция задержалась на полмесяца для исследования большого и самого сложного участка маршрута – от Лены до Оленька. От мыса Ыстаннах-Хочо вдоль побережья Оленекского залива отряд на лодках прошел около 65 км от мыса Тумул до устья Оленька. Места эти поражают необычной чистотой воздуха – здесь нет дымки, привычной жителям более населенных мест, поэтому детали ландшафта и облака хорошо видны даже на больших расстояниях.

В этих исторических местах, вблизи пос. Усть-Оленек, находится могила известного русского путешественника, участника Великой Северной экспедиции В. В. Прончищева и его жены, Т. Ф. Прончищевой, первой в истории женщины-полярника.

Вниз по Лене

После окончания работ на «оленекском» участке 13 августа отряд вернулся на теплоход. На этих широтах середина августа это уже почти осень: трава и кустарники начинают желтеть, зеленеют лишь ели в речных долинах.

Следующим пунктом остановки стало устье Лены – реки, с одной из самых больших в мире дельт. Природная достопримечательность дельты – о-в Столб. Согласно легенде, он был сложен шаманом на могиле дочери, погибшей в бою с врагами: дух девушки, обитающий в этом месте, продолжает время от времени являться людям. На вершине острова стоит сложенный из камней тур (гурий); там же расположен и тайник, в котором туристы оставляют памятные записки и предметы.

ПРОНЧИЩЕВЫ – СЕМЬЯ ПОЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Ленско-Енисейским отрядом командовал морской офицер Василий Васильевич Прончищев. Отряд отправилась в путь 30 июня 1735 г. на дубель-шлюпке «Якутск» с экипажом свыше 40 человек, в состав которого входили штурман Семен Челюскин и геодезист Никифор Чекин.

Отряд обследовал территорию от устья Лены на запад, к побережью п-ова Таймыр. Общая длина описанной Прончищевым береговой линии составила 500 км.

29 августа Прончищев на шлюпке отправился на разведку, где сломал ногу. Вернувшись на судно, он потерял сознание и вскоре умер. Истинная причина смерти – синдром жировой эмболии вследствие перелома – стала известна совсем недавно, после того как в 1999 г. могила путешественника была вскрыта. Ранее считалось, что Прончищев умер от цинги.

Вместе с Прончищевым в экспедицию отправилась его жена, Татьяна Федоровна. Она принимала участие в экспедиции скрытно: в рапортах Прончищева и Челюскина, а также руководителей экспедиции В. Беринга и А. Чирикова она не упоминается. Татьяна Прончищева ненадолго пережила своего мужа, скончавшись через две недели после него.

Могилу Прончищевых в 1875 г. обнаружил геолог А. Л. Чекановский. Крест, стоящий на ней, был дважды восстановлен – в 1893 г. известным полярником Э. В. Толлем, а в 1921 г. – гидрографом Н. И. Евгеновым. В наши дни могила Прончищевых, рядом с которой находятся полярная станция и пос. Усть-Оленек, бережно охраняется как исторический памятник

После стоянки в устье отряд начал постепенно продвигаться на юг по руслу реки. Плыть по могучей северной реке было непросто: теплоходу неоднократно приходилось искать укрытие от внезапно налетавшего шторма или шквального ветра, изрядно потрепавших корабельный флаг.

Работы проводились однодневными маршрутами: утром выходили, а к вечеру все члены отряда возвращались в свой плавучий «дом». Наличие на его борту душа с горячей водой, стиральной машины и повара позволяло поддерживать высокую работоспособность отряда. В помощь повару каждый день выделяли дежурного, а все остальные уходили в маршруты. И лишь поздним вечером отряд в полном составе собирался в кают-компании.

Иногда в ночное время к судну на лодках причаливали местные рыбаки, предлагая свежий улов – омуля, тайменя, нельму.

Конечной точкой маршрута стало устье р. Чубукулах, расположенной выше по течению от пос. Чекуровка. Оттуда 10 сентября отряд отправился в обратный путь. Шли против течения, поэтому дорога заняла в два раза больше времени.

18 сентября «Триасовый отряд» вернулся в Якутск, пройдя по воде в общей сложности около 3650 км, не считая пеших маршрутов. Полевой сезон 2010 г. подошел к концу.

В заключение стоит сказать, что отряд полностью выполнил порученное ему задание. За 73 дня, проведенные в «поле», мы посетили все запланированные для изучения полевые объекты, вплоть до самых труднодоступных.

В результате удалось получить большой объем новых данных в области стратиграфии, палеонтологии, петрографии и минералогии алмазопродуктивных пород. Эта информация не только представляет ценность с точки зрения фундаментальной науки, но и будет способствовать дальнейшему совершенствованию методов прогнозирования и поисков месторождений алмазов.

Литература

Боднарский М. С. Великий Северный морской путь. Историко-географический очерк открытия Северо-Восточного прохода. М.; Л.: Госиздат, 1926. 255 с.

Кандидов А. В. Исследователь Крайнего Севера, мореплаватель Василий Прончищев. Калуга: Золотая аллея, 2008. 160 с.

Попов С. В. Морские имена Якутии. Очерки по топонимии морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, Очерк 3 - Кресты Великой Северной. Якутск: Кн. изд-во, 1987. 168 с.

В публикации использованы фото автора