Дни великих испытаний. Война с Германией

«Мне хочется передать все, что мы переживаем в дни чудовищно-жестокой и грандиозной войны, передать просто и искренне, без ходуль, без маски, без "мантии и пера на шляпе". Просто рассказать, как мы жили и умирали», - записывал в своем дневнике Георгий Алексеевич в самые тяжелые блокадные январские дни 1942 г. Каждый день, при свете «лампадочки», в свободные от работы в академическом архиве часы, он писал о том, что видел, переживал, наблюдал, о чем читал; писал для своего «дальнего друга», т. е. для нас с вами

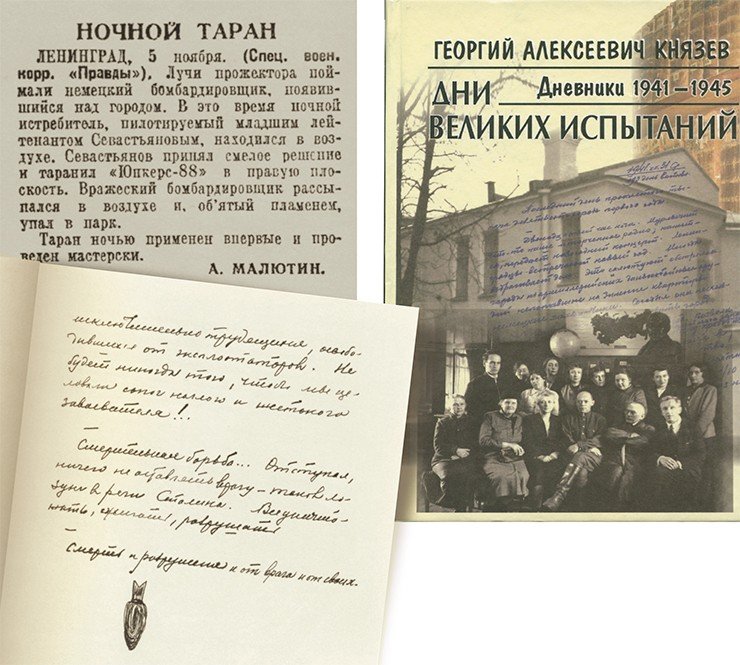

Книга представляет собой публикацию дневников военных лет Георгия Алексеевича Князева (1887–1969) – историка, архивиста и археографа, который возглавлял Архив АН СССР в Ленинграде с 1929 по 1963 г. Начиная с гимназических лет, с 1895 г., он до конца жизни вел подневные записи, представляющие собой уникальный источниковедческий документ. Часть дневников за период с 1914 по 1922 г. была опубликована А. В. Смолиным в альманахе «Русское прошлое». Отдельные фрагменты дневниковых записей военных лет были использованы Д. Граниным и А. Адамовичем при написании «Блокадной книги».

«Мне хочется передать все, что мы переживаем в дни чудовищно-жестокой и грандиозной войны, передать просто и искренне, без ходуль, без маски, без “мантии и пера на шляпе”. Просто рассказать, как мы жили и умирали», – записывал в своем дневнике Георгий Алексеевич в самые тяжелые блокадные январские дни 1942 г. Каждый день, при свете «лампадочки», в свободные от работы в академическом архиве часы, он писал о том, что видел, переживал, наблюдал, о чем читал, писал для своего «дальнего друга», т. е. для нас с вами. «Дорогой мой дальний друг, читатель этих листков, ты выберешь, что не теряет своего значения и ценности, а остальное пропустишь и выкинешь. А поэтому я даю себе свободу помещать здесь все, что считаю необходимым запечатлеть не только из настоящего, но и из прошлого. Ничего не хотелось бы упустить, что давало бы хоть один лишний штрих для истории моего исключительного времени».

Дневники Г. А. Князева каждый читатель воспримет (и воспринимает), конечно, по-своему, в силу своих накопленных жизненного опыта и знаний. Эти записи можно изучать с разных точек зрения исторической науки. Но совершенно ясно одно: труд Князева не только в его деятельности как организатора спасения Архива Академии наук в годы войны и блокады или директора, стремящегося всеми силами помочь своим умирающим от голода и холода сотрудникам, но и как человека, заботящегося о том, чтобы и эти события, происходившие, как он писал, «на малом радиусе» ленинградской жизни, остались в исторической памяти. И этот труд достоин того, чтобы назвать его подвигом, подвигом «среднего русского интеллигента», как называл себя Георгий Алексеевич.

«Мои записи – непосредственные документы, пусть иногда и ничтожные <…> Нужно ли писать о себе? Если я пишу о других, о той дюжине людей, начальником которой я являюсь, или о той войне, с которой встречаюсь, то почему же тогда исключать самого себя. Я и сам становлюсь из субъекта объектом. Буду писать и о себе. Моему будущему читателю не будет ни откуда известно о многих подробностях нашей жизни, нашего быта. У других я не могу его проследить в личной домашней обстановке, во всей его интимности. Здесь, в записках, поэтому буду упоминать и о своих переживаниях, которые перестают в таком случае быть только моими личными и никому не интересными. Я пишу не воспоминания о днях войны, а день за днем, иногда час за часом, как мы, я и окружающие меня, переживаем эту войну. Пусть не всегда эти записи будут героичные, мужественны, насквозь оптимистичны (как это полагается сейчас, и очень хорошо в общежитии), но они документируют жизнь, как она есть на небольшом радиусе. Вот и все <…> Героические, но пассивно защищающие родной город, покорно и безропотно умирающие за него – вот кто мы. И не больше».

Но именно им, «пассивно защищающим» Ленинград, столь многим обязаны и город, и страна. Столь скромно оценивая свою ежедневную работу, Георгий Алексеевич ни разу не пожаловался в дневнике на физические недомогания, а ведь он из-за болезни позвоночника с трудом мог передвигаться, добирался до Архива в своей коляске, «монумобиле». Щемящей болью проникнуты страницы дневника о страданиях и гибели сотрудников Архива: «В читальном зале Архива Лосева сколачивает два гроба, для С.А. Шахматовой и ее сына. Думал ли я, что ученый секретарь “по совместительству” сделается гробовщиком!»; «Травиной [пропала без вести в блокадном городе – Н.К.] не было: она хлопочет о восстановлении утраченных карточки и паспорта. Орбели [умерла в марте 1942 г. – Н.К.] не было – слаба; Модзалевского не было... А те, кто были, грелись у плиты в 12-й проходной комнате или стояли в очереди в столовой: пожелтевший Стулов [умер в марте 1942 г. – Н.К.], беспокойная Крутикова, не человек, а тень Цветникова и двое дежурных: исхудавшая, как щепка, Беркович и Костыгова, которой сегодня особенно нездоровится. Таков личный состав Архива в январе 1942 года».

Но именно им, «пассивно защищающим» Ленинград, столь многим обязаны и город, и страна. Столь скромно оценивая свою ежедневную работу, Георгий Алексеевич ни разу не пожаловался в дневнике на физические недомогания, а ведь он из-за болезни позвоночника с трудом мог передвигаться, добирался до Архива в своей коляске, «монумобиле». Щемящей болью проникнуты страницы дневника о страданиях и гибели сотрудников Архива: «В читальном зале Архива Лосева сколачивает два гроба, для С.А. Шахматовой и ее сына. Думал ли я, что ученый секретарь “по совместительству” сделается гробовщиком!»; «Травиной [пропала без вести в блокадном городе – Н.К.] не было: она хлопочет о восстановлении утраченных карточки и паспорта. Орбели [умерла в марте 1942 г. – Н.К.] не было – слаба; Модзалевского не было... А те, кто были, грелись у плиты в 12-й проходной комнате или стояли в очереди в столовой: пожелтевший Стулов [умер в марте 1942 г. – Н.К.], беспокойная Крутикова, не человек, а тень Цветникова и двое дежурных: исхудавшая, как щепка, Беркович и Костыгова, которой сегодня особенно нездоровится. Таков личный состав Архива в январе 1942 года».

Поражает, что в столь трагических условиях «средний русский интеллигент» остается верен себе и своим понятиям о гуманизме, не озлобляется, пишет о различии понятий «фашист» и «немец», с ужасом и омерзением читает газетную публицистику, призывающую уничтожать всех немцев, особенно женщин, чтоб те не могли рожать детей.

Внимательный читатель заметит, что, будучи в блокадном Ленинграде, Князев вел записи каждый день. В августе 1942 г. он с женой Марией Федоровной был эвакуирован в Боровое (Казахстан). Казалось бы, академический санаторий, нет бомбежек, никакой опасности, приличное питание, но что-то сломалось в авторе дневника – записи становятся нерегулярными, в них появляется какая-то безысходность, а в описании окружающих его людей – даже желчность. Не помогает даже работа над рукописью по истории Академии наук, которую он вывез из блокированного Ленинграда в рюкзаке.

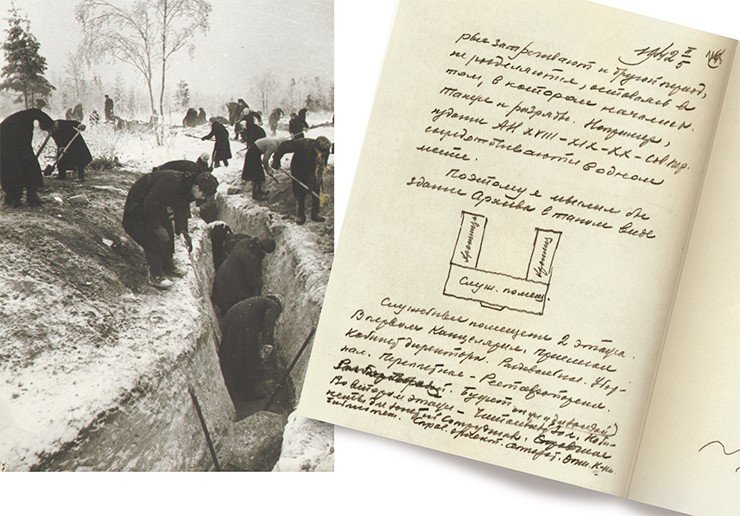

Ничего в этой мирной тишине не зависело от действий директора Архива, все осталось там, на Университетской набережной, под бомбежками, без него. Вот где была настоящая «пассивность», которая съедала душу человека, отдававшего архиву всю свою жизнь, ввергала его в болезнь и депрессию. В Ленинграде, сидя в Архиве или дома, он мог не только фиксировать происходящее, но и строить планы на будущее. Двести двадцать девятый день войны, 5 февраля 1942 года. Холодным и голодным блокадным вечером директор академического Архива стал набрасывать план его восстановительных работ, план, который позволил бы сделать архив «истинным Архивом Науки». Эту программу строительства Архива Г.А. Князев назвал своим «архивным завещанием»: «Вот мое архивное завещание. Помещаю его здесь, в моих записках на всякий случай. В другом месте его могут и не найти».

В дневниках Георгий Алексеевич Князев предстает перед читателем и историком, и внимательным наблюдателем, и поэтом, пожалуй, мыслителем и поэтом, прежде всего. Через всю ткань повествования проходят несколько образов, которые одушевлены его поэтическим мышлением. Это сфинксы на набережной Невы; черт, изображенный на письменном приборе; образ Петербурга-Ленинграда, Медного всадника и т. д. В этом поэтическом мышлении однажды появился и образ Архива: «Я часто люблю сравнивать наш Архив с кораблем, сотрудников – с матросами, а себя – с капитаном. Правда, сравнение с кораблем не очень удачное. «Корабль» наш не плавающий, а груз в нем весьма солидный. И потому мы всемерно охраняем наш «корабль» со всеми его ценностями на месте. Как «капитан», никуда я с него не уйду. Хватило бы только сил держать руль...» (17 августа 1941 г.).

Руль своего корабля Георгий Алексеевич крепко держал в руках до самой смерти, настигшей его в 1969 г.