"Ясной, солнечной ночью..." О жизни двух москвичек в тундре Ямала в годы войны

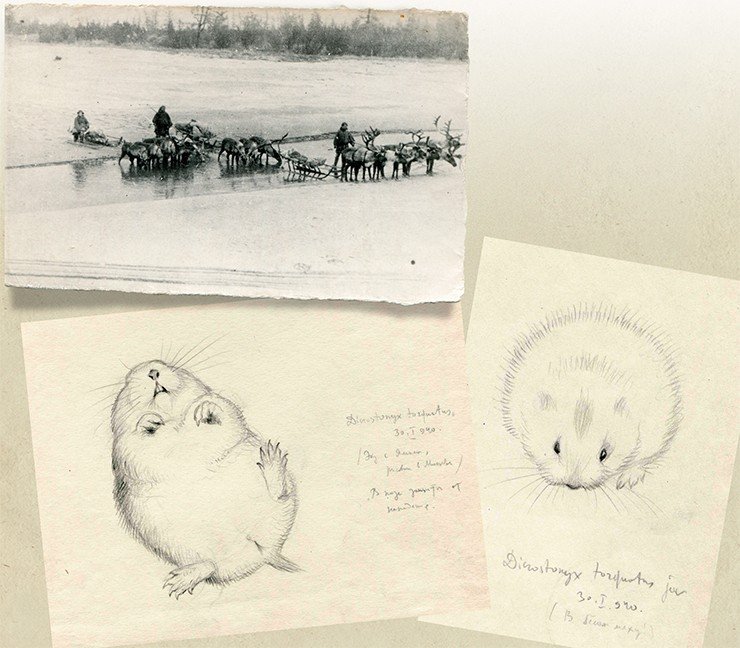

Воспоминания В. И. Осмоловской, отрывки из которых опубликованы в этом выпуске, были написаны «для домашнего употребления». Один из подзаголовков рукописи - «детям и внукам». Сама же история же такова. Две подруги - Варя Осмоловская и Таня Дунаева, окончив Московский университет в 1941 г., в свое первое аспирантское лето отправились в экспедицию на Ямал. Выехали в мае; о том, что началась война, узнали уже в тундре. Но план работы решили не менять. В середине августа в верховьях одного из притоков р. Щучьей они встретили топографа, пробирающегося поперек Ямала в Салехард. От него-то и узнали, что немцы под Смоленском, что бомбят Москву… Стало ясно, что возвращение домой вряд ли возможно. Экспедиция, рассчитанная на один сезон, растянулась на две зимы и три лета. И для Вари, и для Тани эти годы были наполнены самоотверженной работой и интереснейшими впечатлениями от жизни среди ненцев - в 1942 г. почти пять месяцев они кочевали с оленьими стадами...

Мы с сестрой Лизой много раз просили маму написать воспоминания «о ненцах» – рассказы о них нам нравились с детства. Но мама все отнекивалась: к своим писаниям она относилась с непонятным пренебрежением. Но как-то летом 1986 г. ей попала в руки новая книга Юрия Рытхэу. Понравилась, чем-то задела; дочитав ее, мама засела за письменный стол и на одном дыхании за несколько месяцев написала свою «документальную повесть».

Мама рассказывает о ненцах с юмором, но и они к ней относились также: подшучивали, давали забавные прозвища. Ей с ненцами, как она пишет, было интересней, чем с местными русскими. Мне кажется, что и ненцы тоже понимали, что к ним приехали какие-то необычные девушки. Было ли и им с ними интересно? Вероятно, да. Но больше всего ненцы о них беспокоились – на единственной сохранившейся фотографии лета 42-го г. только что приехавшая в чум к Тане Варя укутана в зимний мужской соок. «Русский девка потерял – мозе суд будет», – как-то пошутил Пари.

Благодаря этому удивительному эксперименту ненецкая культура вошла в наш дом – я и моя сестра выросли на рассказах о Ямале. Оставило ли это межэтническое взаимодействие какие-то следы у ненцев, какова судьба «Нолику Таня» и «Нолику Варя» (маленьких девочек, названных родителями в честь двух московских аспиранток), пересказал ли кто-нибудь еще хоть раз в ненецком чуме пушкинскую «Золотую рыбку» в интерпретации моей мамы – неизвестно.

Выйдя на пенсию, мама несколько раз ездила на Север. В 1977 г. вместе с Таней – в Лапландский заповедник на Хибины, в 1986 г. – на Чукотку с экспедицией своей бывшей студентки. Каждый раз это называлось «Прощание с тундрой». Я много раз уговаривал маму поехать на Ямал. Но она всегда отказывалась: «Там все изменилось и никого не осталось», – и так не поехала.

Как-то уже после смерти мамы в 1994 г. Татьяна Николаевна сказала: «Варя очень хорошо написала о тундре, мне так не написать. Ведь Варю ненцы любили, а меня уважали… и чуть-чуть побаивались». Татьяна Николаевна вправляла вывихи оленям, отдавала распоряжения, что делать после нападения бешеного волка, а как-то даже, видимо, спасла человека, который неосторожно снял шкуру с оленя, больного сибирской язвой, – прижгла ему ранку на руке. «Таня, пыдар лекарь саворка! (Таня, ты хороший врач!)» – говорили ненцы… Сейчас Татьяне Николаевне 94 г., она неважно себя чувствует, не встает. Недавно, в последнюю нашу встречу, Татьяна Николаевна загадала мне ненецкую загадку, которую ее память удерживает 68 лет: «Тюко амге? Сиде пухочи ядемпей пёуда (Что такое? Две женщины все время ссорятся)». Отгадка – две палки, на которых стоит чум, они весь день скрещены, ветер трет их друга о друга.

А еще Татьяна Николаевна часто повторяет слова Лоусомы: «Ман Варя хупта, – пыдыр оптике Варя (Моя Варя далеко, ты все равно, что Варя)». Все географические названия и ненецкие слова в воспоминаниях приводятся именно в той транскрипции, в которой были записаны автором.

На оленях вверх по реке Полуй

Сразу после конца занятий мне предложили командировку в верховья Полуя в качестве инструктора-охотоведа. Оказывается, в плане Союзпушнины был предусмотрен расход «по техпропаганде», и его надо было выполнить. Что я буду делать, не зная языка, в чем будет заключаться мой инструктаж и будет ли от него какая-либо польза – это никого не интересовало. Важно было выполнить план и израсходовать отпущенные деньги. Я с радостью согласилась <…> Выехала я 19 декабря в 6 часов вечера. Ночь ли, день ли, ненцам все равно, когда ехать. Ехали мы в какой-то совершенно белой мгле. <…> Олени бегут широкой рысью по твердому уплотненному снегу, возница спокойно сидит впереди с левой стороны нарт и тянет какую-то заунывную песню без слов и без мотива. В левой руке у него длинный шест с круглым набалдашником, или тюр, в правой – постромка от уздечки передового быка. Но мне не заметно, правит ли он оленями, кажется, что они бегут сами по себе. Я сижу позади ненца с правой стороны нарт, ноги на полозьях, сижу, слушаю пение своего возчика, пытаясь, что-то разглядеть в бесконечной мгле и ничего не вижу. Кажется, что мы едем в какое-то белое «небытие» и что нашему пути никогда не будет конца.

Но вдруг залаяли собаки, среди белой мглы показались треугольные силуэты трех чумов, и мы приехали, куда хотели. Тогда и много позднее у меня часто возникала мысль, что прежде чем изучать перелеты птиц и понять их изумительную способность к ориентировке, надо постичь, как ориентируются ненцы, как они находят дорогу.

Навстречу нам высыпало все население чумов и среди них, как белые ядреные грибы, маленькие ребятишки в складно сидящих на них оленьих парках, сшитых из шкур молодых оленят. Слова приветствий, громкий непонятный мне разговор. Все идем в чум. В чуме посередине ярко пылает костер, над ним подвешен большой котелок и чайник. Дым от костра поднимается прямо вверх и уходит в отверстие между кольев. Снаружи, как я узнала позднее, отверстие прикрывают куском шкуры, которую передвигают за спускающиеся веревки в зависимости от направления ветра и этим устанавливают тягу. По бокам костра лежат по две широкие доски, дальше идут циновки из прутьев, покрытые оленьими шкурами. Все рассаживаются. Меня, как гостя, сажают впереди, рядом садится мой возница, потом хозяин, хозяйка, далее дети и у самого входа – собаки. У хозяина волосы завязаны в две небольшие косички, и по этому признаку я определила, что попала в чум к хантам.

<…> Когда мы вышли из чума было совсем светло. Крики хантов и лай собак опять наполнили тундру. Собаки быстро собрали стадо оленей, и мой возница легко отловил своих быков, набрасывая им на рога аркан, или тынзян. Упряжка готова, можно ехать дальше. Теперь олени сразу взяли в галоп. <…> Олени могут нестись галопом или быстрой рысью 10–15 км. Это расстояние называется «попрыском». Величина попрыска зависит от силы и выносливости оленей, а также от трудности пути. Бегут, бегут олени, и мы опять подъезжаем к одиноким чумам, где нас всегда ждет горячий чай и мороженая оленина или рыба. Когда горит костер, в чуме всегда тепло. Зимой у него двойные покрышки из оленьих шкур, или нюги, – мехом внутрь и мехом наружу.

<…> Олень удивительное животное. Всю зиму питается только лишайником-ягелем, который теперь добывает, разрывая снег глубиной в 30–40 см, а взамен этого одевает, кормит и возит все северное население. Как тепла оленья одежда! Перед поездкой мне выдали меховые чулки (чижи), сверх которых надеваются расшитые оленьи кисы. Далее одежда, сшитая мехом внутрь, – малица (одевается через голову, мужчины подпоясывают ее ремнем). Сверх этого еще одежда мехом наружу, называется соок, или по-русски – гусь. У малицы и у соока есть капюшоны, обшитые мехом, у соока капюшон обычно обшивают песцовым хвостом, и он хорошо защищает лицо. В такой одежде трудно повернуться, но когда едешь на нарте, знаешь, что до тебя не доберется никакой мороз. Правда больших морозов здесь еще не было, а 30–40° здесь за мороз не считается, да он и действительно не чувствуется.

<…> На факториях я имела дело с русскими охотниками, что было значительно проще. Основным объектом промысла здесь были горностай и белка. На белку охотились без собаки, так как снег был слишком глубок, а искали ее, простукивая деревья. Горностаев ловили капканами. Я ходила с охотниками проверять капканы и рассказывала им все, что знала об этом зверьке и о разных способах его добычи. На одной фактории даже сделала употреблявшиеся ранее ледяные ловушки. Для этого надо было выставить на мороз ведро с водой. При морозе в 40° лед вскоре образовывался по всему периметру ведра. Когда лед достигал 1,5–2 см, нужно было в середине сделать круглое отверстие с диаметром, равным норке горностая. Затем вылить оставшуюся воду, а ведро внести в теплое помещение. Через некоторое время, как только лед начинал подтаивать, ледяная ловушка легко вынималась из ведра и была готова. Теперь только нужно было, чтобы горностай залез в нее, привлеченный положенной внутрь приманкой. Но этого у меня не получилось. С собой можно было унести не более двух ледяных ловушек, а охотник брал и расставлял не менее 10 капканов. Многие способы добычи зверей ушли в невозвратное прошлое.

<…> Вообще я с интересом наблюдала ненецких ребятишек. Во всех их играх сразу была видна жизнь среди тундры и оленьих стад. Любая веревочка в руках маленького мальчика сразу превращалась в тынзян, который он накидывал на находящихся в чуме собак. Любой лоскуток шкурки совсем маленькая двухлетняя девочка сразу начинает мять и скрести щепочкой, подражая матери, выделывающей шкуры. <…> Удивительно быстро дети научаются обращению с острым ножом, причем даже в самом раннем детстве – нож для них не запретная вещь. Обычно ненцы едят мясо, придерживая его зубами и отрезая кусок у самого носа движением острого ножа снизу вверх. Я не сразу и с опаской освоила этот прием за едой, а маленькие трех–четырех летние ребятишки делали это совершенно спокойно.

<…> Через полтора месяца кончились деньги, отпущенные мне на разъезды, и в конце января я вернулась в Салехард. На заработанные деньги я купила для нас с Таней тушу оленя, кожи на две пары сапог, хорошей материи на штаны и фланели на теплые рубашки. Привезла также небольшой запас сахара и других продуктов, которые на факториях можно было покупать без ограничения. В Салехарде в это время уже были введены карточки, и продукты давали по норме.

Конец первой зимы.

<…> Результатами первого года работы я была не очень довольна. Конечно, даже сам Дементьев не видел и не наблюдал столько соколов-сапсанов, сколько наблюдала я, но разве можно написать диссертацию по наблюдениям за шестью гнездами, тем более что биология сапсана – этого великолепного сокола, давно привлекала внимание орнитологов и была хорошо изучена еще в прошлом веке. Для того чтобы написать диссертацию, нужен был сравнительный материал, нужно было еще раз ехать в тундру. У Тани дела с леммингами были в таком же положении. Мы давно с ней обдумывали вопрос о втором годе работы в тундре. <…> Было ясно, что весной мы не сможем вернуться домой. На фронте было временное затишье, победы под Москвой не меняли общей картины. Положение было напряженным, казалось, что немцы готовятся к новому наступлению, и, вероятно, на Москву, которую им не удалось взять с первого удара. Въезд в Москву был запрещен, и о возвращении домой не могло быть и речи.

<…> Результатами первого года работы я была не очень довольна. Конечно, даже сам Дементьев не видел и не наблюдал столько соколов-сапсанов, сколько наблюдала я, но разве можно написать диссертацию по наблюдениям за шестью гнездами, тем более что биология сапсана – этого великолепного сокола, давно привлекала внимание орнитологов и была хорошо изучена еще в прошлом веке. Для того чтобы написать диссертацию, нужен был сравнительный материал, нужно было еще раз ехать в тундру. У Тани дела с леммингами были в таком же положении. Мы давно с ней обдумывали вопрос о втором годе работы в тундре. <…> Было ясно, что весной мы не сможем вернуться домой. На фронте было временное затишье, победы под Москвой не меняли общей картины. Положение было напряженным, казалось, что немцы готовятся к новому наступлению, и, вероятно, на Москву, которую им не удалось взять с первого удара. Въезд в Москву был запрещен, и о возвращении домой не могло быть и речи.

<…>Надо было найти работу, обеспечивающую разъезды, а уж прокормиться в тундре было нетрудно, мы это знали. Вопрос этот разрешился совершенно неожиданно и довольно просто. В Оленеводческом техникуме, где преподавала Таня, студенты проходили летнюю практику в оленьих стадах. В их обязанности входило наблюдение за отелом, проведение прививок против сибирской язвы, учет падежа оленей и другие зоотехнические мероприятия. Таня могла ехать в стада на тех же условиях, что и студенты, получая за эту работу небольшую сумму денег. Имея университетские деньги, я могла ехать вместе с ней.

<…> Изучив схему движения оленьих стад, мы решили кочевать по водораздельной тундре южного Ямала, к озерам Яро-то и далее к большой реке Юрибей. Мы 17 апреля выехали в районный центр Яр-сале, в 380 км от Салехарда. <…> В Яр-сале нас ждала приятная новость. В связи с сильным увеличением заготовок мяса для фронта, районная заготовительная контора (райпо) решила с весны закупить оленей и послать их на летний выпас, с тем чтобы иметь возможность осенью выполнить план заготовок. Стадо в 2000 голов было почти укомплектовано, и мне предложили пройти с ними всю летнюю кочевку в качестве зоотехника, а вернее, просто в качестве учетчика движения поголовья.

В Яр-сале мы уточнили маршруты кочевок оленьих стад. Нам очень хотелось забраться подальше на север, к местам массового норения песцов и гнездования полярной совы, но в стаде райпо было много больных и слабых оленей, и оно не могло идти на далекие летние пастбища. Пастухи в новом стаде были наняты из колхоза имени Буденного, поэтому и Таня взялась за работу в стаде этого же колхоза. В результате наши стада должны были кочевать недалеко друг от друга.

Фактория Порс-яха – это четыре черных домика. Один, самый маленький на берегу реки – баня. Другие – пекарня, склад и лавка. До ближайшего поселка на берегу Оби больше ста километров, а кругом белая равнина тундры.

Дальние походы в тундру мы чередовали с работой вблизи Хе-яги. В эти дни я оставалась наблюдать за гнездами сапсанов, а Таня уходила с Понькой в тундру ловить леммингов. На Сопкее и Хе-яге гнездилось шесть пар сапсанов, и некоторые гнезда находились на расстоянии меньше 1 км друг от друга. Передо мной стояло много вопросов. Сапсаны не делали никаких гнезд и откладывали яйца в небольшой ямке на земле, и хотя на высоких песчаных обрывах влияние вечной мерзлоты было невелико, надо было проследить режим насиживания в суровых условиях севера. После вылупления птенцов важно было выяснить, как складывается «рабочий день» сапсанов при круглосуточном освещении солнцем, и, наконец, нас особенно интересовали вопросы о взаимоотношениях этих смелых и крикливых хищников с другими обитателями тундры<…> Наконец настал и день нашего отъезда. Порс-яха – это последнее наше пристанище с твердой крышей над головой. Только поздней осенью, когда все опять будет покрыто снегом, и окрепшие олени будут без труда пробегать по 100 км в день, мы вновь вернемся сюда.

<…> Таня уже уехала со своими пастухами, а мои все еще продолжали пить чай.

<…> С этими людьми я должна буду прожить почти полгода, без всякой связи с друзьями, знакомыми и родными. Интересно и страшно входить в новую, почти первобытную жизнь, невольно отрываясь от всего старого.

<…> «Хось тара, хось тара» («ехать надо») говорит молодой ненец и тихонько тянет меня за рукав. Он уже одет. Малица коротко подпоясана широким ремнем с неизменными бляхами, ножнами и медвежьими клыками сзади. Как позднее объяснил мне Пари, медвежьи клыки на поясе мужчины это «оптике пардон» – все равно, что лекарство, своего рода талисман. Если на поясе висят медвежьи зубы, ненец ничего не боится, ни волков, ни бурана, он сильный, смелый и ему не страшно в темную зимнюю ночь караулить оленей.

<…> Я сажусь на нарту, ненец выводит оленей вперед, хлопает вожжой, и они сразу берут в галоп. На ходу он ловко садится впереди меня. Мы влетаем на горку и уже мчимся по полированной зимними ветрами тундре.

<…> Но вот залаяли собаки, и как из-под земли вырос черный силуэт чума. Нарты резко остановились, круто повернув упряжку, пастух привязал к нартам передового оленя. Мы вошли в чум. В чуме оставалась одна старуха, вчера все от мала до велика уехали на факторию. У нее к их приезду посередине чума весело потрескивает костер и кипят два больших медных чайника. Мне показывают место впереди, где я могу располагаться. Я ложусь среди мягких шкур, тепло накрываюсь и спокойно сплю остаток ночи.

<…> Пастухи все время проводили в стаде, помогая самкам находить и откапывать оленят. Им помогала единственная в своем роде старая собака Икча. Она находила засыпанного снегом олененка, но не трогала его, а только лаем подзывала пастуха. Пастух осторожно хореем раскапывал снег и, отойдя в сторонку, начинал подманивать самку, подражая голосу олененка. Подбежит взволнованная важенка, обнюхает, оближет теленка, подпихнет мордой и заставит встать на неокрепшие ножки. В стаде все время слышались взволнованные голоса самок, потерявших своих оленят.

<…> При случае пастухи стреляли куропаток. Еку и Пырико ловили их в капканы. Для этого из первой добытой куропатки делали так называемый «гамдал», то есть убитой птице спереди вставляли в шею заостренную палочку и эту палку втыкали в землю на каком-нибудь возвышении. Куропатке придавали позу осматривающего свои владения самца. В брачном наряде, белые с ярко рыжей шеей самцы были хорошо заметны. К такой выставленной птице прилетал драться другой самец и попадал в поставленный тут же капкан. Один раз в капкан попала даже белая сова, которая напала на «гамдал» и изрядно его потрепала. Мясо пойманных птиц шло в пищу. Приходя в чум, я с удивлением смотрела на котел, из которого торчали лохматые белые лапы и крылья плохо ощипанных куропаток. Зачем щипать твердые и жесткие перья, когда после варки они сами легко отделяются от мяса? Ко всему надо было привыкать.

<…> Стояли погожие дни. Тундра с каждым днем все больше и больше освобождалась от снега. Снег не таял, он просто исчезал, испарялся при круглосуточном освещении солнцем. Олени кормились только по освобожденным от снега вершинам холмов. Важенки с маленькими телятами тоже держались по проталинам, здесь на темной земле было теплее. Отел подходил к концу. Мы потихоньку стали кочевать, давно пора было сменить пастбища. Теперь за самками ковыляли темные, нескладные фигурки маленьких оленят. <…> Куропатки токовали вовсю. Самцы неистово дрались. При этом каждый старался подойти к другому сбоку, а тот встречал его грудью. Так они забегали вперед друг перед другом, двигаясь в одну сторону. Я наблюдала, как два куропача перешли таким образом все ледяное зеркало озера. Временами они останавливались и налетали друг на друга. Самцы, не имеющие пары, вели себя очень возбужденно. Вспугнутые они с клекотом перелетали на другое место, в ажиотаже начинали расхаживать, распуская хвост, именно эти самцы, в поисках противника, летели на «гамдал» и попадали в капканы.

Самцы от пары вели себя значительно спокойнее. При приближении они вытягивали шею, тихонько гоготали и поднимались на крыло только после того, как взлетала самка. Самки были теперь совершенно незаметны в своем пестром одеянии, самцы же, наоборот, привлекали внимание вызывающим поведением и ярким брачным нарядом – белая птица с кирпично-красной шеей. Все это способствовало лучшему сохранению самок, уже начавших откладку яиц.

Озера стали вскрываться только в начале июня, и полыньи образовывались в первую очередь на месте впадения в озеро небольших речек или ручьев. Здесь держались прилетевшие утки (шилохвосты, чирки), а из нырков – многочисленные авлейки или морянки. На изолированных озерах лед сохранялся значительно дольше, и еще 19 июня я наблюдала авлеек, лежащих на льду, где они грелись на солнце. Гуси, прилетевшие в начале июня, кормились у берегов низких травянистых озер. Они вырывали осоку и съедали сочную подземную часть стебля. Еку и Пырико перешли на капканную ловлю гусей. Они ставили капкан прямо в воду на мелком месте, а кругом разбрасывали вырванную осоку, имитируя место кормежки.

<…> Как-то захромала еще одна молодая важенка. На другой день нога раздулась, и оленуха почти не наступала на нее. Пари позвал меня и сказал: «Важенка немножко резать надо. Все равно хальмер. Сегодня мясо хороший, завтра плохой, есть нельзя будет». Я согласилась, мяса у нас давно уже не было. Весть о том, что будем резать оленя, сразу облетела оба чума. Все высыпали наружу, что-то шумно и весело обсуждали, вытаскивали деревянные корыта, точили ножи, переговариваясь друг с другом. Несчастную важенку поймали и привели к чумам. Чтобы не пропало ни одной капли крови, ее сначала задушили тынзяном, а потом резким и точным ударом ножа пронзили сердце, и вся кровь вытекла в полость тела. После этого, быстро орудуя ножами, сняли шкуру, вскрыли брюшину, вынули внутренности и положили в корыто (потом и они пойдут в дело). Важенка лежала на боку, и у нее отделили верхнюю часть ребер, подрезая их вдоль грудины и позвоночника. На земле, как чаша осталась нижняя часть грудной клетки, наполненная кровью. Туда, в эту естественную чашу, стали резать куски печени, сердца, длинную мышцу спины и другие мягкие части. Потом все сели вокруг этого пиршественного блюда, и, вылавливая ножом пропитанные кровью куски мяса, с наслаждением, отправляли их в рот. Все лица были перемазаны в крови. Хорошенькое личико Нябуку было измазано до самых ушей, и только в счастливой улыбке поблескивали ее белые зубы. Я с интересом и удивлением смотрела на это кровавое пиршество, а они смеялись надо мной, предлагая попробовать то один, то другой кусок. Некоторые даже черпали чашками и пили еще теплую кровь. Все это было оправдано и обусловлено историческим развитием северных кочевых народов. Употребление сырого мяса и крови только что убитых животных предохраняет ненцев от цинги, которой они никогда не болеют. Ни цинга, ни различные простудные заболевания не страшны ненцам. Жизнь в суровых условиях севера выработала у ненцев своего рода стойкость. Их губят другие болезни, завезенные русскими, против которых у них нет иммунитета, и в первую очередь туберкулез.

<…> Вся жизнь в тундре основана на ловле удачных моментов, а встреча стаи линных гусей на небольшом озере – это тоже удача, которая может обеспечить мясом все наше становище. Ее нельзя упускать.

За следующим увалом перед глазами открылась поверхность заросшего осокой продолговатого озера и черным пятном выделяется на его зеркале стая линных гусей. Ненцы не долго совещались, как лучше организовать ловлю, в тот же момент олени понеслись с увала и окружили озеро с двух сторон. Гуси забеспокоились. Сверху мне видно как старые гуси осторожно вытягивают свои шеи и как они поплыли к противоположному берегу, намереваясь спастись бегством. Нарта Лоусомы перерезала им путь. Он кричит, машет руками, и гуси всей стаей повернули назад. Теперь среди гусей чувствуется смятение, они плывут к другому берегу – опять страшные крики останавливают их. Беспокойно передвигаясь, они держатся все вместе, плотной стаей, и это резко выраженное стадное чувство позволяет ненцам удерживать на небольшом озере стаю в 150—200 гусей, пока тем временем идет подготовка к ловле. Вот уже на озеро спустили лодку, и ненцы протягивают через озеро сеть. Я и Лоусома залегли с разных сторон озера с винтовками в руках. Гуси медленно вереницей плывут мимо меня. Свистит пуля и чиркает воду позади стаи. «Хупта...» (далеко), – кричит мне Лоусома, и в тот же момент один гусь завертелся, захлопал крыльями под его пулей. Я беру немного пониже и вот самый большой и красивый гусь как-то сразу осел и поник головой. «Пыдор таня» (твой есть), – несутся с того берега ненецкие слова. «Оба мои», – отвечаю я, глядя, как ветер колышет и подвигает ко мне бесформенные и мертвые тела птиц. А гуси плывут дальше. Вот их головы уже мелькают в прибрежной осоке. Чувствуется, что и женщина, и собака напряжены до последней степени, и мать не слышит, как плачет бедная Савоне. «Паляу – при», – пускает она собаку, как только гуси отошли достаточно далеко. Собака срывается с места. Часть гусей бросается бежать и скрывается за увалом, часть как горох сыплется обратно в воду, но собака хватает одного и начинает его трепать, пока к ней не подбегает ее хозяйка.

<…> Тем временем на другом конце озера наладили сеть. Сетью отгородили небольшую заводь и теперь, опуская ее в воду, стали потихоньку на лодке загонять туда гусей. Гуси медленно и осторожно заплывают в заводь. Раз – и с берега несутся дикие крики, ненцы бьют палками по воде, гуси поворачивают обратно, но сеть вздергивают, и несколько гусей бьются, запутавшись в ней. Все настолько увлеклись этим способом ловли, что никто не заметил, как основная масса гусей выбралась из озера и добралась уже до вершины склона. Догонять их теперь бесполезно. Они уйдут на большое озеро, где их нельзя окружить и поймать. Нужно кончать с теми, которые остались здесь. Вот один гусь спрятался в осоке и Пырико, подкравшись, бьет его тюром. Другой вылез на берег и опять пытается спастись бегством, но его догоняют на нарте, он напрасно помогает себе крыльями, стараясь уйти от настигающих его оленей. Гуся, спрятавшегося в кустах ивняка, разыскала собака... Наконец все кончено. Наша добыча – 43 гуся. Среди них старые и молодые, темные большие гуменники и розовоклювые белолобые казарки. У многих кровоточат поломанные пеньки отрастающих перьев. Груда теплого, еще не остывшего мяса и измазанных кровью перьев. Глядя на это, мне стало как-то не по себе...

<…> Ненцы очень любят сказки, но хороших рассказчиков у них не так уж много. Помню одного, его звали Няку. В чуме Няку по вечерам, когда все напьются чаю и на разостланных у стен хобах (зимние шкуры оленей) улягутся спать, начинался рассказ Няку, который нередко затягивался до полуночи. <…> Сказки все однообразные, о том, как у ненца было три тысячи оленей, как он поехал ловить гусей, а жена ему пела песню о том, что не надо ехать ловить гусей, что с ним будет беда, и Няку протяжно поет скрипучим голосом песню жены. Как не послушался ненец жены, поехал ловить, много наловил гусей, наловил их целую лодку, но на обратном пути на него напал другой ненец и убил его, а жену, гусей и оленей забрал себе. Как брат убитого ненца решил отомстить, как долго искал он убийцу и, наконец, нашел, но убить не смог, потому что тот был шаман, как семь дней и семь ночей стреляли они друг в друга из лука и т. д.

<…> А в августе 1943 г. я ехала в Омск на пароходе с белоснежной палубой. Из Омска в это время возвращался в Москву Вахтанговский театр. В кармане у меня записка от Юры Исакова к его школьному товарищу Мише Зилову – главному распорядителю по реэвакуации театра. В Омске я разыскала Мишу, и по этой записке он мне сразу выдал талон на получение билета в кассе. В кассе я получила билет в общий вагон и со своими вещами смогла втиснуться только на площадку. Помню, что перед посадкой на вокзале я купила себе какую-то репу. Я грызла ее, сидя на своих мешках, и была совершенно счастлива.

<…> Помню только, как вышла в Москве на платформу и бодро зашагала по асфальту с огромным рюкзаком за спиной и завязанным веревочкой пятеричным мешком, перекинутым через плечо.

<…> На другой день пошла в университет. В вестибюле обычный спокойный полумрак.

<…> Я опять засела в своей «клетке» на хорах зоологического музея. <…> Как-то я спустилась вниз на кафедру и увидела, что впереди по коридору, в сторону зала сравнительной анатомии, бодрой упругой походкой идет Александр Николаевич.

– Окликнуть? Нет, страшно. Что я ему скажу? Я вихрем взлетела обратно на хоры и уткнулась в свои тетрадки. Через некоторое время на железной лестнице послышались его шаги. На кафедре сказали, что я приехала, и он пошел меня разыскивать. Я побежала к нему навстречу в своем коричневом салехардском платье.

– Здрасте, Александр Николаевич!

Он улыбнулся.

– А поцеловать можно?

Ответа не последовало, мы просто расцеловались с ним на крутой лестнице зоологического музея.