Неуловимый рододендрон

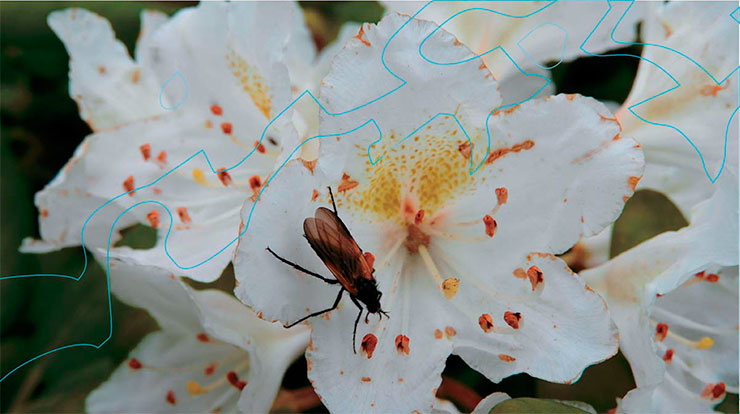

На Южных Курилах растет очень красивый и очень редкий, «краснокнижный» кустарник – рододендрон короткоплодный, настоящее растение-загадка. Ученые до сих пор не сошлись во мнениях, является ли он самостоятельным видом или разновидностью, продолжаются споры и по поводу окраски его цветов, которые, по имеющимся данным, могут быть как чисто-белые, так и розовые или сиреневатые... На Кунашире пару кустов этого вечнозеленого растения предположительно видели в конце 1980-х гг. в труднодоступном месте – на склоне кальдеры вулкана Головина. Именно туда почти 30 лет спустя и отправились на поиски неуловимого рододендрона сотрудники заповедника «Курильский»

За последние несколько десятилетий на южных Курильских островах Итуруп и Кунашир исследователям удалось повстречать лишь отдельные экземпляры рододендрона короткоплодного. Однако четкие координаты их местонахождения в статьях не указывались по понятным причинам, а привязки к местности были очень примерные.

И вот в марте 2017 г. мы вместе с Александром Яковлевым, водителем, лаборантом научного отдела и соратником во всех делах, решили начать поиски неуловимого рододендрона на территории заповедника «Курильский» и в его охранных зонах.

Специалист по земноводным и пресмыкающимся А. Г. Труберг, который работал здесь в конце 1980‑х гг., в личной переписке с нашим директором сообщил, что якобы видел несколько кустов рододендрона вблизи кальдеры вулкана Головина, так описывая место находки: «по ручейку-ручеечку от кордона на самом гребне кальдеры». Но какой кордон и где этот ручеек?

Переписка оборвалась, а ничего конкретного узнать не удалось. Ясно было только, что наша цель – окрестности озера Горячее, расположенного в северо-восточной части кальдеры вулкана Головнина. Именно это место указывали исследователи, которым посчастливилось встретить на Кунашире редкое растение (Алексеева, 1983).

По следу лиса

От дороги Южно-Курильск – Головнино до кордона «Озерный», расположенного в кальдере, около 10 км. Март на Курилах – это полноценный зимний месяц, но в кальдере дыхание весны уже чувствовалось: прямо возле кордона ива распустила свои пушистые желтые соцветия-«котики».

Доезжаем до кордона на снегоходе. «Озерный» появился в заповеднике одним из первых, еще в 1980‑е гг. Старое здание уже так перекосилось, что в углу образовалась щель, и ветер вовсю гуляет по полу.

Умение ездить на всех видах техники – незаменимое качество работников заповедника, в первую очередь мужчин. Не менее важно умело обращаться с топором, дровами, печкой. Тепло из помещения кордона улетучивалось моментально, и огонь в печи требовалось поддерживать всю ночь.

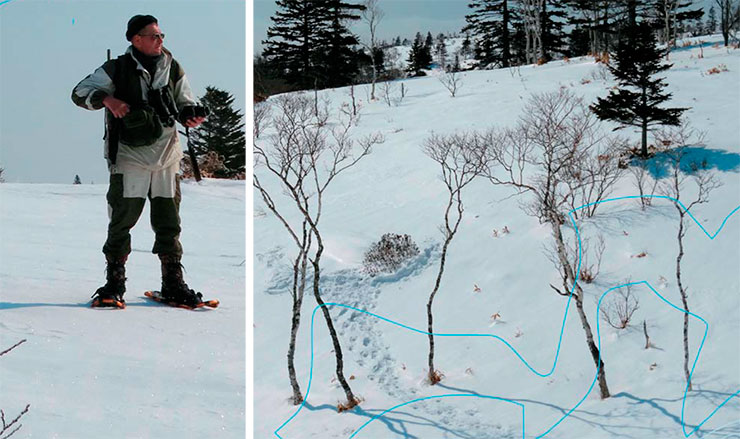

Род рододендрон (Rhododendron) – самый большой в семействе вересковых – насчитывает свыше 1200 видов. Из 20 видов этого вечнозеленого кустарника, произрастающих в диком виде на территории России, на Дальнем Востоке встречается 13. Наибольший интерес из них представляют 5 видов с ограниченным ареалом и малочисленными популяциями, занесенные в Красные книги России и Сахалинской области, в том числе рододендрон короткоплодный (Rhododendron brachycarpum)А утром, и неважно, как ты выспался, нужно идти на поиски рододендрона – в тот день мы проверяли версию его произрастания на побережье озера Горячее. Здесь пригодилось еще одно умение – ходить на лыжах и снегоступах. Вроде и не такие это сложные занятия, но с непривычки тяжеловато.

И тем не менее зимнее время – самое удачное, чтобы отправиться куда-то в дебри острова. Без снежного покрова передвигаться вне троп невозможно или почти невозможно: бамбучник (травянистая форма бамбука рода Sasa) формирует сплошную, практически непроходимую щетку побегов. Снег, а особенно наст, придавливает побеги бамбука и кедрач, а вот рододендрон не скрывает: этот вечнозеленый кустарник всегда выступает над снежным покровом, а благодаря характерным, скрученным в трубочку листочкам его ни с чем не спутаешь.

За день мы обследовали открытые пространства западного берега озера: спускались, поднимались, ориентируясь по GPS (еще одно необходимое качество работника заповедника – «дружба» с навигаторами). Оставить поиски нас заставила лишь берлога медведя, на которую мы случайно набрели. На склоне на расстоянии 10 м четко виднелся пожелтевший «продых» – характерный след медвежьего дыхания… Саша принял решение развернуться и двигаться к кордону: весна, медведи спят чутко, и встречаться с разбуженным мишкой не хочется…

На следующий день поиски рододендрона возобновились на другой стороне озера – северо-восточном склоне кальдеры. Подниматься на гребень пришлось через лес. Мне идти было легче, я не проваливалась на снегоступах, а вот более тяжелый Саша, который шел за мной, вязнул в рыхлом снегу по колено – силы при такой ходьбе тают.

РОДОДЕНДРОНЫ: ОДИН ИЛИ ДВА? У рододендрона короткоплодного (Rhododendron brachycarpum) есть систематический «близнец» – рододендрон Фори, или рододендрон розовый (Rh. fauriei). Оба эти вида были впервые описаны в Японии в конце XIX в.Первоначально считалось, что в России, и только на Южных Курилах (острова Итуруп и Кунашир), произрастает рододендрон Фори с розовыми цветками. Но позднее в Приморском крае, на Сихотэ-Алине был обнаружен рододендрон с белыми цветками. В начале 1980‑х гг. российские исследователи признали два вида рододендронов тождественными, указав, что в Сахалинской области произрастает розовоцветковая форма рододендрона короткоплодного, а в Приморском крае – белоцветковая. Но дело на этом не закончилось.

В дальнейшем к диагностическим признакам, помимо окраски цветков, прибавился характер опушенности листа, но и здесь мнения ученых разделились. В частности, по предположению японского ученого Т. Ямазаки (1989), у рододендрона короткоплодного лист снизу густо опушен, а у розового листья «голые».

Путаница в систематике морфологических форм растения продолжилась. Так, согласно изданию «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1991), они представляют собой разные виды с белоцветковыми и розоцветковыми формами. А в более поздней монографии о флоре Курильских островов (как, кстати, и в современной российской «Википедии») названия R. brachycarpum и R. fauriei даются как синонимы (Баркалов, 2009).

Для решения подобных спорных таксономических вопросов обычные морфологические критерии требуется дополнить молекулярно-генетическими. В комплексе такие данные могут иметь большое значение для изучения истории флоры Дальнего Востока, так как помогают судить о ее возрасте и связях с другими флорами мира

К счастью, на гребне снег оказался более плотным. Заросли калины вильчатой, вишни курильской, а рододендрона нет… Возвращались на кордон уже под вечер: началась метель и следы от снегохода исчезали на глазах. Здесь главное – не растеряться и быстрее вернуться на базу, чтобы не оказаться в снежном плену.

Два дня в кальдере закончились ничем, но надежды мы не теряли – решили продолжить поиски с другой ее стороны. Выбрали морозный, погожий день и определили район поиска, забив в GPS примерную точку по описанию.

Погрузив в машину два снегохода, приехали к началу старта. На всякий случай я взяла с собой снегоступы и не прогадала: снегоходы оказались бесполезными – зарывались в снег и вязли. Так что снегоходы – обратно на базу, а снегоступы на ноги – и вперед…

Шли с Сашей по утреннему насту легко, не проваливаясь, любуясь ледяными узорами на ветках в лучах утреннего солнца. Пройдя несколько подъемов и спусков, поняли, что движемся по следу лиса. Через три часа оказались под вершиной горы Головнина – предполагаемой нужной точки.

…В бинокль изучаю окрестности: кедрач, гортензия, кистецветник, все знакомо и все не то. Предлагаю вернуться, но Саша настаивает, хочет пройти еще хотя бы метров двести до конца водораздела.

Снег подтаял и начинает проваливаться, силы уходят… Идем по следу лиса, и Саша, оглядываясь в бинокль, просит посмотреть на необычный куст в 300 м, в распадке. Ну вот же он!!! Молча несусь к кусту – откуда-то и силы взялись… Когда оказалась рядом, кричу от души: «Мы нашли тебя!» Эмоции переполняют – смех, слезы… Целую с благодарностью Сашу. Он тоже счастлив и показывает след лиса, который довел нас до куста, обошел его вокруг и ушел наверх.

И все-таки они белые!

…Июль 2017, раннее утро. Директор заповедника Александр Александрович Кислейко (между собой – Саныч) решил участвовать в новом походе к «нашему» рододендрону. Главная задача – увидеть цветущее растение и узнать наконец, какого окраса у него цветы.

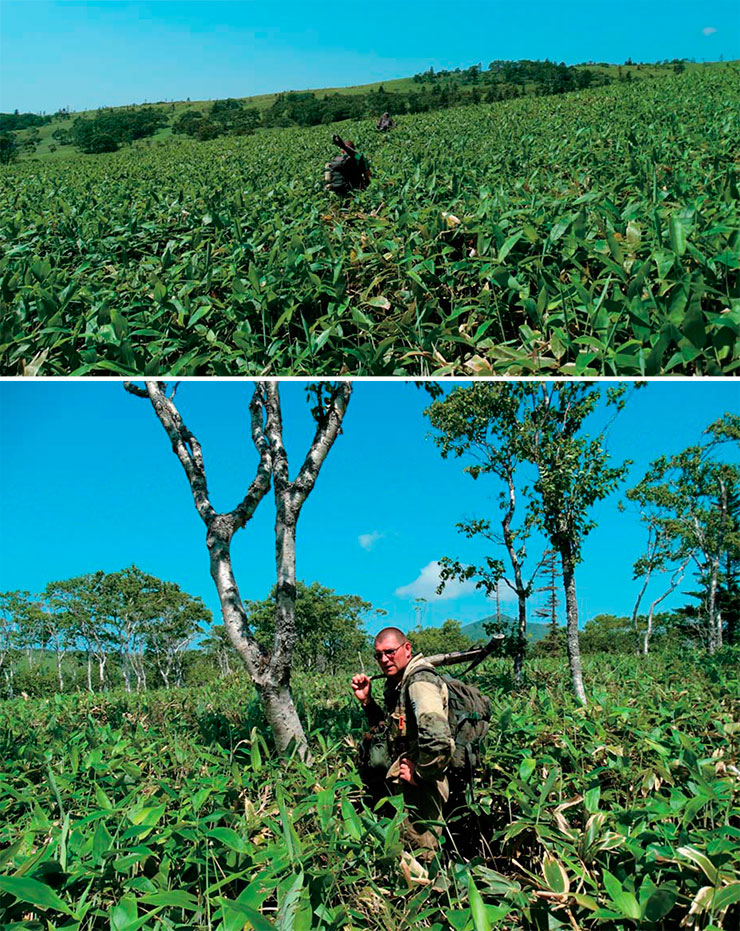

Пошли втроем: я, Саша и Саныч. Впереди 3 км бамбуковых полей и небольшие участки леса. Понимаем, что будет нелегко. До обеда идем вполне сносно, долины ручьев сменяются водоразделами. Когда солнце достигает зенита, становится действительно тяжело.

Выбираем следующую тактику: переход 50–100 м, затем отдых 10–15 минут в тени дерева. Почему так медленно продвигаемся – всего 300 м в час? Ноги путаются в бесчисленных побегах бамбучника, мощная стена этих растений не дает прорваться, создается впечатление, что практически стоишь на месте: шаг вперед, падение, подъем и, сжав зубы, опять вперед…

Жара нереальная… Смотрю и понимаю, что мужчинам становится плохо. Шучу в моменты отдыха, пытаюсь поддержать позитивный настрой. У Саши открывается рвота, давление подскочило. У Саныча постоянное головокружение. Связи нет… Я начинаю паниковать: «Сюда только вертолет можно вызвать, а еще связь поймать надо…» Предлагаю вернуться, но мужчины непреклонны – дойдем!

Когда до цели оставалось метров четыреста, стало ясно, что Саша идти дальше не сможет. Решаем сделать привал, а Саныч вызывается дойти и сфотографировать цветущий куст. Договариваемся о постоянной связи по рации. И только через полтора часа радостный голос сообщает: «Дошел! Они белые!» Опять эйфория…

В обратный путь отправляемся по руслу реки Головнина, в истоке которой и нашли наш рододендрон. Вечереет, окрестности вытоптаны медведями, везде запах шерсти, запах хищника… Собираем последние силы, стараемся до заката выйти к дороге.

Еще пять часов пути по пересеченной местности. По дороге успеваем с Санычем определить координаты разных редких растений – когда еще удастся здесь пройти! К машине вышли в 11 часов вечера, совершенно без сил, но счастливые.

Предстояло еще провести генетический анализ образцов листьев, чтобы подтвердить, что мы нашли именно рододендрон короткоплодный. Но это уже другая история…

Генетика в помощь

До нашей находки считалось, что на Курильских островах произрастает рододендрон короткоплодный (R. brachycarpum) с розовыми цветками и опушенными снизу листьями. Однако мы обнаружили на Кунашире экземпляры с листьями, действительно покрытыми снизу бело-рыжеватым войлоком, но с белыми цветами! Известно, что на японских островах Хоккайдо и Хонсю этот рододендрон имеет довольно широкий ареал, а окраска цветков в разных популяциях варьирует от белой до ярко-розовой (Ohwi, 1965). Что не исключает возможности появления на Кунашире его белоцветковой формы.

Наше предположение подтвердили результаты сравнительного молекулярно-филогенетического анализа, проведенного специалистами биологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Для построения «родословной» рододендронов в качестве молекулярного маркера использовали фрагмент рибосомной ДНК, а образцы с Кунашира были дополнены гербарными, в том числе из Музея Университета Хоккайдо.

Анализ показал, что образцы нашего растения с белыми цветками близки к образцам рододендрона короткоплодного с розовыми цветками с Хонсю. В целом все имеющиеся на сегодня генетические и морфологические данные поддерживают предположение, что R. fauriei (рододендрон Фори) и R. brachycarpum (рододендрон короткоплодный) являются самостоятельными видами (Хохряков, Мазуренко, 1991). Конечно, эти выводы предварительные и требуют проверки на большем числе образцов, собранных на островах и материке.

Для Кунашира рододендрон короткоплодный является редким растением. Куст, найденный в верховьях реки Головнина, растет в охранной зоне заповедника и может быть уничтожен военной техникой или снегоходами. Поэтому за два последующих года мы еще дважды, в марте и июле, навещали «наш» рододендрон.

В 2019 г. на Кунашире за пределами охраняемой территории в труднодоступном районе – на северном склоне горы Треугольник на высоте 420 м над уровнем моря – была обнаружена большая популяция R. brachycarpum с точно такими же белыми цветками и листьями с характерным опушением. Образцы растений были также отправлены на генетический анализ специалистам биофака МГУ.

До этой находки в заповеднике планировались работы по восстановлению на острове популяции редкого растения: выращивание в питомнике из семян и высадка в естественную среду вблизи материнских экземпляров. К счастью, оказалось, что на Кунашире этот рододендрон сейчас не находится на грани исчезновения.

Сейчас все усилия сотрудников заповедника сосредоточены на воспроизводстве наиболее редких видов, которые нигде в России, кроме Кунашира, не встречаются. Среди них – магнолия обратнояйцевидная, единственный дикорастущий представитель семейства магнолиевых в нашей стране. Сеянцы, полученные из семян этого реликтового дерева, выращиваются в закрытом грунте несколько лет, а потом будут высажены на незаповедных территориях. Это поможет сохранить и приумножить одно из многих украшений курильских лесов.

Литература

Алексеева Л. М. Флора острова Кунашир (сосудистые растения). Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1983. 79 с.

Баркалов В. Ю. Флора Курильских островов. Владивосток: Дальнаука, 2009. 468 с.

Заповедник «Курильский»: на перекрестке трех стихий // НАУКА из первых рук. 2021. № 3/4 (9). С. 110–127.

Линник Е. В., Дегтярева Г. В., Ефимов С. В. и др. Предварительные итоги мониторинга рододендрона короткоплодного (Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don fil.) на острове Кунашир (Сахалинская область) // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2020. Т. 19, № 2. С. 71–75.

Мазуренко М. Т. Рододендроны Дальнего Востока, структура и морфогенез. М.: Наука, 1980. 232 с.

Хохряков А. П., Мазуренко М. Т. Вересковые – Ericaceae Juss. // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1991. Т. 5. С. 119–166.