СИ в ИЯФ: формула успеха

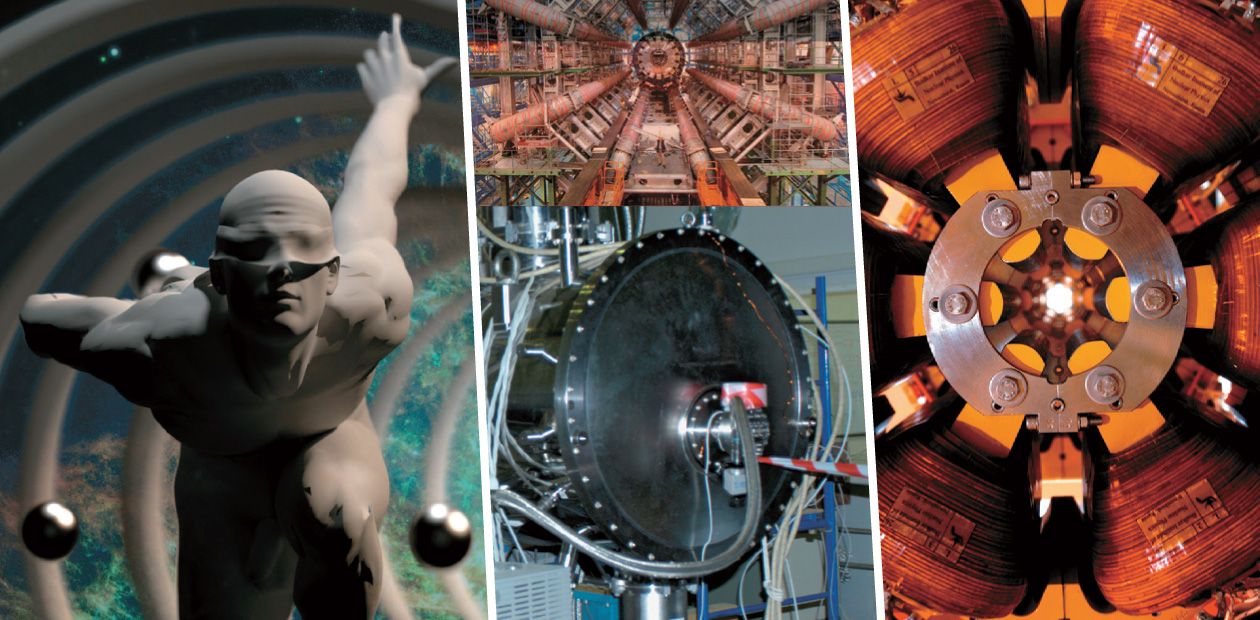

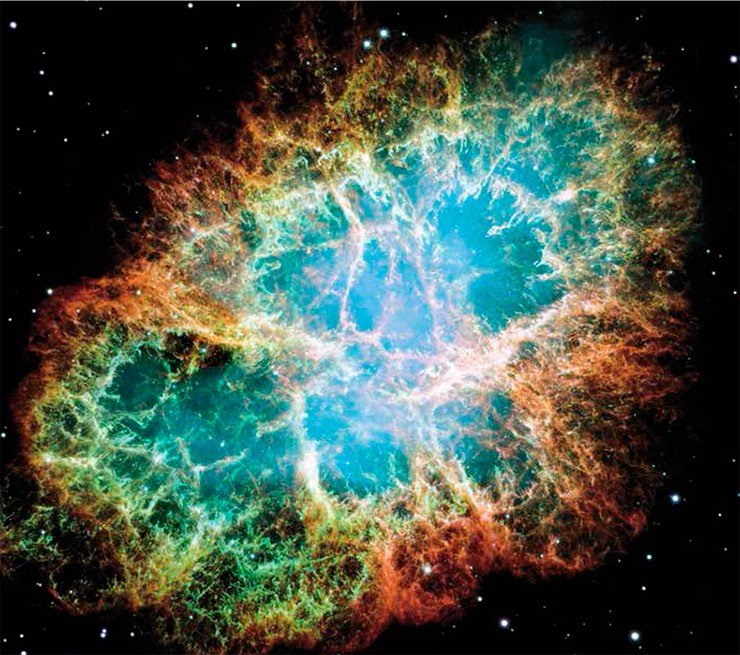

Почти полстолетия назад Г. И. Будкер – основатель новосибирского Института ядерной физики, назвал ускорители заряженных частиц микроскопами современной физики: с ростом их предельных энергий началась революция в теории ядерных сил и элементарных частиц, продолжающая и поныне. Зато синхротронное излучение, испускаемое заряженными релятивистскими частицами в магнитном поле ускорителей, поначалу считалось «паразитным», т. к. означало большие потери энергии. Однако за короткий срок СИ прошло путь «от Золушки в принцессы», превратившись в универсальный и очень эффективный инструмент познания мира – «микроскоп» современной науки и техники

Эпоха Ускорения

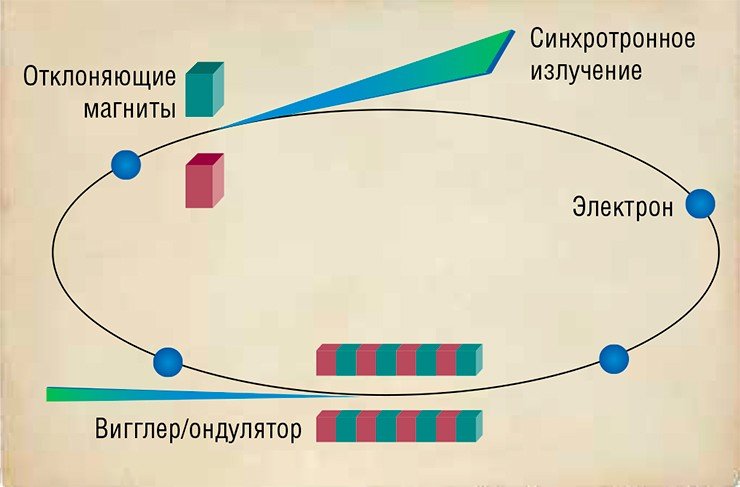

Зато магнитотормозное излучение, которое испускали заряженные частицы, движущиеся с релятивистскими скоростями в магнитном поле ускорителей, поначалу казалось досадным побочным продуктом ускорительного процесса, поскольку означало большие энергетические потери, которые требовалось компенсировать. Так как подобное излучение впервые наблюдалось в синхротроне – циклическом резонансном ускорителе, оно стало называться синхротронным, хотя его источником в принципе может служить любое устройство, отклоняющее заряженные частицы.

«Изобретателем» СИ считается французский физик А. Лиенар, в конце XIX в.впервые показавший, что движущийся по круговой траектории электрон интенсивно излучает электромагнитные волны.

Первое «рукотворное» синхротронное излучение удалось получить в 1947 г. на американском синхротроне компании «Дженерал Электрик», а несколькими годами позже – на советских синхротронах в ФИАН СССР

Но синхротронное излучение (СИ) удивительно быстро прошло путь «от Золушки до принцессы», и это превращение было обусловлено такими чертами его «характера», как большая ширина спектра излучения – от инфракрасного до жесткого рентгеновского, высокая степень направленности и поляризации, периодичность в наносекундном масштабе и, наконец, большая мощность (хотя последние качества – это уже заслуга специализированных устройств, его генерирующих). Идею возможности использования излучения релятивистских частиц высказал еще в 1947 г. российский физик-теоретик и будущий Нобелевский лауреат В. Л. Гинзбург, и за последующие полвека синхротронное излучение превратилось в универсальный и очень эффективный инструмент познания окружающего мира.

Одна из целей Отдела науки в России – ближе познакомить Россию с существующими в Великобритании возможностями проведения научных исследований мирового уровня в области космических наук, ускорителей, новых материалов, медико-биологических и полярных исследований. Мы также способствуем привлечению большего количества российских научных публикаций в международные рецензируемые журналы.

Отдел занимается организацией и проведением российско-британских круглых столов, научных кафе и лекций ведущих британских ученых в крупнейших городах России, участвует в научных фестивалях и семинарах. В 2014 г. благодаря содействию отдела в Москве впервые прошла Российско-британская неделя химии Королевского химического общества Великобритании, в центре которой были вопросы публикации статей в ведущих научных журналах и открытого доступа к научным публикациям. В 2014—2015 гг. было проведено два российско-британских научных круглых стола: «Антарктика и Арктика в фокусе научных исследований» совместно с Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом (Санкт-Петербург) и «Новые горизонты ускорительной техники».

В 2015 г. мы надеемся организовать мероприятия, посвященные проблеме антимикробной резистентности, одному из приоритетных вопросов для Правительства Великобритании.

Отдел науки и инноваций при Посольстве Великобритании в России

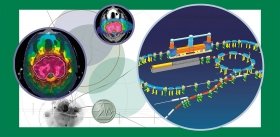

Существуют три поколения источников синхротронного излучения. К первому относятся синхротроны и накопительные кольца, созданные для физики высоких энергий; ко второму – накопительные кольца, разработанные специально как источники СИ. Излучение в этих источниках обычно генерируется отклоняющими магнитами, и поскольку оно направлено по касательной к траектории частицы, подобно свету автомобильных фар на повороте, то его пучок имеет веерообразную форму с большим углом рассеяния.

К третьему поколению относятся накопительные кольца с длинными прямолинейными промежутками и встроенными магнитными структурами чередующейся полярности, генерирующими синхротронное излучение, которое обладает меньшими размерами пучка, более высокой интенсивностью и намного более высокой спектральной яркостью. Последний показатель является наиболее важным параметром, так как определяет величину полезного потока фотонов. Благодаря целенаправленной работе физиков-ускорительщиков яркость источников рентгеновского СИ увеличивалась на три порядка за каждые десять лет! Тем не менее даже в самых современных источниках СИ величина «полезных» фотонов составляет лишь тысячные доли от полного светового потока, поэтому в последние десятилетие мировое физическое сообщество активно работает над проектами источников СИ нового, четвертого, поколения.

Экскурсия по государству ИЯФ: девять лет спустя

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера – крупнейшее отечественное академическое учреждение и всемирно признанный научный центр – сотрудникам «НАУКИ из первых рук» впервые удалось посетить более девяти лет назад. «Свежеиспеченных» редакторов недавно созданного журнала, далеких от мира «высокой физики», в ИЯФе потрясло многое. И казавшиеся бесконечными лабиринты «ускорительных» подземелий, и поражающая воображение путаница проводов и конструкций непонятного назначения, и исторические «круглые столы», заведенные еще первым директором института Гершем Ицкевичем Будкером…А чего стоила удивительная доступность даже самых высоких институтских «чинов» и научных советов, которые, все по той же традиции, мог посетить любой желающий! И конечно, не могло не запомниться поразительно большое число откровенно умных, интересных и запоминающихся мужских лиц (да простят нас за шовинизм): теперь, поднаторев в физических терминах, можно сказать, что здесь, на относительно малом пространстве, удалось добиться удивительно высокой фокусировки интеллектуальных частиц высокой энергии! Все эти впечатления вылились в серию статей-экскурсий «по государству ИЯФ», где нашими экскурсоводами стали молодые физики, аспиранты и сотрудники института.

… Почти десятилетие спустя нас встретили все те же начищенные раритетные кофейники на тех же круглых столах, все то же гостеприимство и немало знакомых лиц разного возраста, но практически не постаревших, – похоже, занятия «высокой» физикой благотворно сказываются не только на интеллектуальном долголетии…

Только в уже знакомых подземельях прибавилось путаницы проводов, а до отказа набитый оборудованием экспериментальный бункер для синхротронных исследований на «патриархе» ВЭПП-3 стал навевать устойчивые ассоциации с подземным миром морлоков Герберта Уэллса… Постоянство радует, когда речь идет о традициях, о преемственности, о научном творчестве, но мы надеемся на очередной «экскурсии» по отечественному флагману физики высоких энергий увидеть осуществление давно лелеемых здесь планов о радикальной перестройке ускорительного комплекса

СИ в ИЯФ: формула успеха

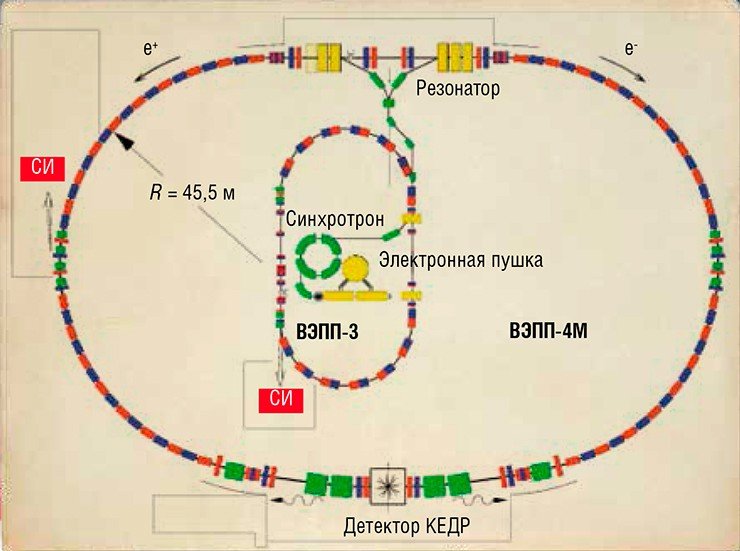

Как известно, синхротронное излучение (СИ), которое для своих многочисленных пользователей служит хлебом насущным, для физиков-ускорительщиков является паразитным: ведь с ним уносится немалая часть энергии, которую они с такими усилиями закачивают в пучок заряженных частиц, разогнанных почти до световой скорости. К тому же, если этот хлеб в ИЯФе и не горек, то и не всегда обилен. Дело в том, что источниками синхротронного излучения в институте сейчас служат ускорители ВЭПП-3 (созданный в 1972 г.) и ВЭПП-4М (начавший работу в начале 1980-х гг. и впоследствии модернизированный), на которых также проводятся исследования по физике элементарных частиц. В результате на долю экспериментов с синхротронным излучением приходится лишь около 15 % общего времени работы ускорителей.

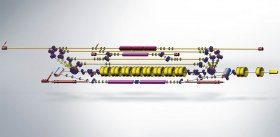

Таким образом, хотя эксперименты с использованием пучков синхротронного излучения ведутся в ИЯФе еще с 1973 г., для этих целей до сих пор – спустя более сорока лет! – используются ВЭПП-3/ВЭПП-4, т. е. не слишком яркие источники СИ 1-го поколения, работающие в рентгеновском диапазоне (длина волны от 0,01 до 1 нм) и энергией пучка 2 или 4 ГэВ.

Нужно отметить, что с запуском в 2003 г. 1-й очереди лазера на свободных электронах, источника мощных пучков терагерцового излучения, исследовательский арсенал института принципиально расширился, однако это не сняло проблемы создания более мощного источника СИ нового поколения, позволяющего проводить работы в рентгеновском диапазоне.

Сегодня в мире работает несколько десятков крупных научно-исследовательских центров с источниками синхротронного излучения 3-го поколения, таких как британский Diamond Light Source, швейцарский Swiss Light Source, французский Soleil и другие, а два более «ярких» источника – американский NSLS-2 и шведский MAX-IV – в настоящее время находятся в состоянии запуска. Все эти центры востребованы и работают с максимальной загрузкой; в них организованы экспертные системы выделения «пучкового времени»: на конкурсной основе – для исследователей, и платной – для остальных пользователей. Типичными платными потребителями являются крупные фармацевтические компании, создающие и тестирующие новые лекарственные препараты – это огромная, постоянная и дорогостоящая работа.

Для координации усилий, направленных на развитие исследований с СИ, эффективное использование источников СИ и повышение качественного уровня исследований 1 декабря 1981 г. на базе ускорительного оборудования и лабораторий ИЯФ СО АН СССР был создан Сибирский центр синхротронного излучения, в 1991 г. преобразованный в Сибирский международный центр синхротронного излучения (СибМЦСИ) – открытую лабораторию института, в деятельности которой могут принимать участие российские и зарубежные организации и лица. В 2003 г. заработала 1-я очередь лазера на свободных электронах, и в 2005 г. центр коллективного пользования был переименован в Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения (СЦСТИ)ИЯФ не может конкурировать с крупными центрами на «столбовых дорогах» – у нас не те характеристики пучка, которые были бы конкурентоспособны на «большом рынке». И если у кого-то из отечественных ученых или технологов есть конкретная, серьезная задача – например, протестировать новое лекарство, то им проще съездить в ту же Англию или во Францию, в Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), участником которого является и наша страна.

Тем не менее и для наших далеко не «юных» источников хватает работы, как исследовательской, так и рутинной технологической. К примеру, сотрудники из Института катализа СО РАН постоянно анализируют здесь образцы новых катализаторов, которые планируется запускать в промышленное производство. Но главное наше достоинство, пожалуй, в том, что в ИЯФ синхротронное излучение в большей степени сохранило свой изначально нерегламентированный статус поискового инструмента, которым практически любой заинтересованный ученый может проверить свою, пусть даже слегка «безумную» идею.

В этом смысле очень важно то, что наши источники СИ расположены в таком необычном инфраструктурном объекте, как новосибирский Академгородок, т. е. в большом мультидисциплинарном окружении. И те же далекие от физики археологи, к примеру, могут практически «по-соседски» обратиться к нам и проанализировать любой артефакт, который их заинтересует. Ведь новые знания, как правило, появляются в результате комбинации уникальных пользовательских образцов и адекватных исследовательских инструментов, которые могут быть реализованы с использованием СИ.

Кроме того, у нас создаются и используются методики, которые в принципе затруднительно развивать в больших синхротронных центрах, в том числе из-за административно-организационных ограничений. Примером может служить изучение детонационных процессов с субмиллисекундным временным разрешением в специальной взрывной камере, расположенной прямо на канале вывода синхротронного излучения. Так как синхротронное излучение выходит не сплошным потоком, а в виде коротких вспышек, повторяющих временную структуру коротких электронных сгустков (в нашем случае длительность таких вспышек составляет 1 нс, а период повторения – около 100 нс), то, изучая особенности взаимодействия такого излучения с веществом, можно определять текущее состояние вещества с соответствующим временным разрешением. То есть за то мгновение, которое продолжается детонация, изучить характер химических процессов, происходящих в зоне движения детонационного фронта, динамику роста детонационных наноалмазов и другие интересные специалистам эффекты.

Первая экспериментальная станция «Детонация» была установлена на накопителе ВЭПП-3, а позже заработала и вторая станция на накопителе ВЭПП-4: в новой камере стало возможным изучать детонацию зарядов с массой до 200 г. Сейчас эта станция модернизируется: на ней планируется изучать влияние мощных лазерных плазменных импульсов на конструкционные материалы. Знания об этих процессах будут востребованы при проектировании будущих термоядерных реакторов.

Постоянно модернизируются и другие пользовательские станции. Так, благодаря установке новых фокусирующих линз удалось улучшить пространственное разрешение рентгенофлуоресцентного элементного анализа, с помощью которого можно определить не только химический состав образца, но и пространственное распределение отдельных элементов. И хотя в этом направлении мы не можем конкурировать с другими синхротронными центрами, тем не менее и у нас удалось получить ряд интересных результатов. Например, сотрудники из иркутского Лимнологического института СО РАН обнаружили «отклик» элементного состава донных осадков на изменения климата, такие как циклы Миланковича, что позволяет использовать СИ для изучения палеоклимата. Подобные работы сейчас проводятся и на донных осадках алтайских озер, в частности, оз. Телецкое.

Еще один способ изучения состояния вещества в экстремальных условиях (при сверхвысоких давлениях в несколько гигапаскалей и температурах до тысячи градусов) – метод алмазных наковален, при котором образец зажимают между двумя алмазными остриями. Таким способом можно в маленьком объеме добиться сверхвысоких давлений, тем самым моделируя поведение вещества на больших глубинах, в мантии или даже в центре Земли. «Хозяином» этой станции является новосибирский Институт химии твердого тела СО РАН.

Среди последних наших разработок – «метрологическая» станция «КОСМОС», предназначенная для тестирования спутниковой аппаратуры, и «ПЛАМЯ», которая создается совместно с новосибирским Институтом химической кинетики и горения СО РАН и предназначена для проведения исследований таких быстрых химических реакций, как горение.

Однако место ИЯФ в «мире синхротронного излучения» не ограничивается ролью простого участника – в определенной степени он является и его активным строителем. ИЯФ практически стал мировым монополистом по созданию сверхпроводящих вигглеров – многополюсных магнитов, создающих знакопеременное периодическое магнитное поле, которые устанавливаются в прямолинейные промежутки накопителей электронов для повышения интенсивности излучения. При этом новосибирские физики и инженеры обеспечивают весь цикл производства этого очень сложного устройства, от разработки и производства до тестирования и сборки на месте. Сегодня по всему миру, от Австралии и Бразилии до Америки, работает свыше 20 новосибирских вигглеров. Институт разработал, изготовил и поставил сверхпроводящие устройства практически для всех мировых центров синхротронного излучения, включая японский Spring-8, итальянский ELETTRA, канадский CLS, бразильский и австралийский синхротроны и единственный в России специализированный источник синхротронного излучения – Курчатовский синхротрон в Москве.

Сейчас институтская группа, занимающаяся вигглерами, переориентируется на производство ондуляторов – сверхпроводящих устройств с большим числом полюсов и малым магнитным полем. В отличие от вигглеров, в этих устройствах излучение от отдельных полюсов идет в когерентном режиме, благодаря чему можно получить монохроматическое излучение с существенно большей спектральной яркостью. В подобных устройствах заинтересованы все современные центры. Например, предварительное соглашение о совместных работах в данной области заключено с британским «DLS».

Сегодня в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения работает 12 станций синхротронного излучения и 4 станции терагерцового излучения. Основными целями и задачами центра является проведение фундаментальных и прикладных исследований в физике, химии (в том числе катализе), биологии, медицине, экологии, геологии, материаловедении, а также разработка новых методов и технологий и создание специализированных источников излучения и новых экспериментальных станцийГлавной проблемой Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения было и остается отсутствие собственного специализированного источника СИ, при этом за последние десять лет было предложено, по крайней мере, пять (!) различных вариантов его создания. Все необходимые составляющие для этого, такие как опыт, технологии и производство, в ИЯФе есть. Отсутствует только плановое финансирование.

Надо сказать, что последний вариант нового источника отличается от всех предыдущих (и отвергнутых) тем, что он максимально экономичен. В проекте предусматривается использовать уже существующий тоннель, где сейчас располагается ВЭПП-3. Также предполагается расширить имеющийся экспериментальный зал, где будут расположены новые пользовательские станции. В качестве излучающих устройств планируется использовать сверхпроводящий вигглер и пару сверхпроводящих дипольных магнитов: специальная магнитная структура кольца будет сочетать предельную компактность с возможностью оптимизации яркости пучков.

В заключение хочется отметить, что за последние десятилетия в мире резко возрос интерес к исследованиям, проводящимся на стыке наук, и в нашем академическом центре сформировалось своего рода мультидисциплинарное научное сообщество, объединяющее исследователей из институтов новосибирского Академгородка и других научных центров. Большая заинтересованность этих специалистов в исследованиях, проводимых с использованием СИ, гарантирует нескончаемый поток исследовательских материалов, защит, публикаций и, конечно, предельно эффективное использование всех имеющихся методов и установок. В новом источнике СИ должен быть заинтересован и Новосибирский государственный университет: в нашем синхротронном центре могут проходить практику студенты всех естественно-научных специальностей, как это делается во многих других университетах мира.

ИЯФ давно заслужил право перестать быть «сапожником без сапог», а Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения – получить свой специализированный источник СИ, в котором он остро нуждается. И для этого сейчас нужны лишь плановое централизованное финансирование и политическая воля. Несмотря ни на что, мы сохраняем оптимизм и веру в будущее.