«Железяки в космосе»

Космос необъятен, и это лишь побуждает человека все активнее исследовать доступную ему часть внеземного пространства. Пока мы достаточно хорошо исследовали только окрестности родной планеты, но уже мечтаем о покорении Марса, заселяя его роботами; посылаем космические аппараты за пределы Солнечной системы, чтобы узнать больше о далеких и недоступных мирах и планетах…

Но какая судьба ждет в космосе наших неодушевленных «посланников»? Сколько тонн космического «мусора» можно собрать с околоземной орбиты, и кто будет этим заниматься? Наконец, почему для космонавтов и астронавтов мир не делится на государства и нации? Обо всем этом рассказал на научно-популярной лекции для младших школьников в рамках новосибирских «Дней науки» Дмитрий Эпштейн, руководитель астрономической лаборатории новосибирского Клуба юных техников

На околоземной орбите сегодня находится более 7 тыс. спутников – это не менее 7 тыс. тонн «железа», запущенного человеком в космос. Чтобы перевезти такое количество, потребуется тысяча КамАЗов. Правда, в рабочем состоянии находится лишь пятая часть этих аппаратов.

В космосе есть и другие рукотворные «железяки», которые улетели далеко от Земли. Они запущены в рамках космических миссий – научно-исследовательских проектов, посвященных изучению и покорению космического пространства. Таких миссий на сегодняшний день около тридцати. С помощью зондов и беспилотных космических аппаратов мы узнаем больше о планетах Солнечной системы, и не только о составе их атмосферы и строении поверхности. Например, на Марсе проводятся настоящие буровые работы. Беспилотные космические аппараты позволяют нам исследовать межзвездную среду и даже «высаживаться» на комете.

Кстати сказать, когда речь идет о космических миссиях, обычно говорят: «мы запустили», «у нас». Под этим «мы» подразумеваются не русские, американцы или китайцы, а все человечество. В самом космосе нет государств и наций: перед этим необъятным пространством все мы являемся просто жителями планеты Земля.

От орбиты и до бесконечности

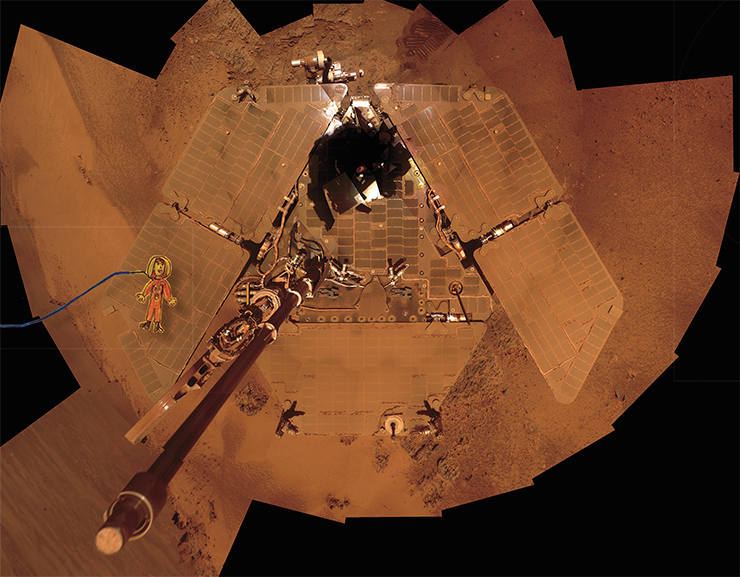

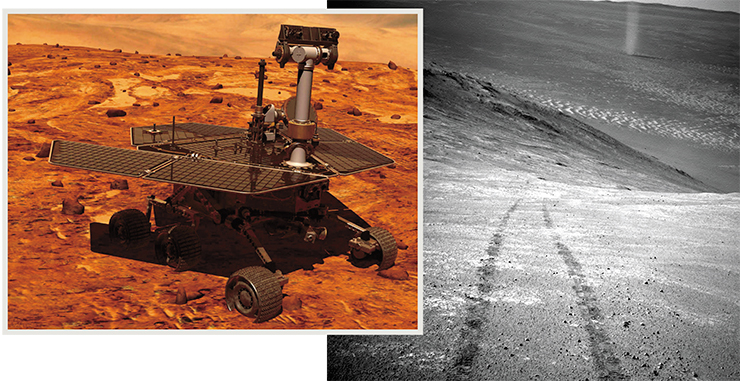

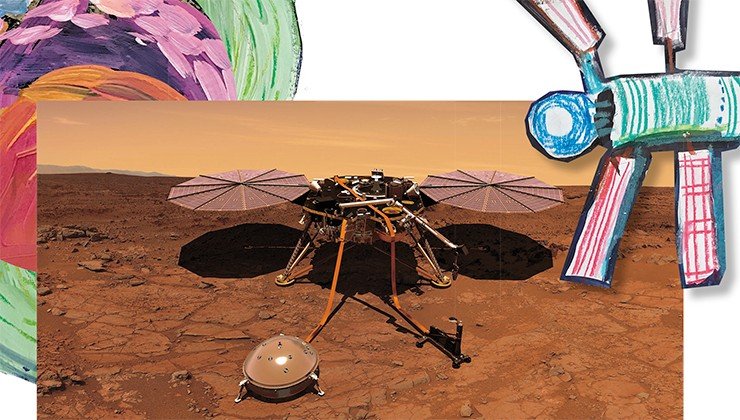

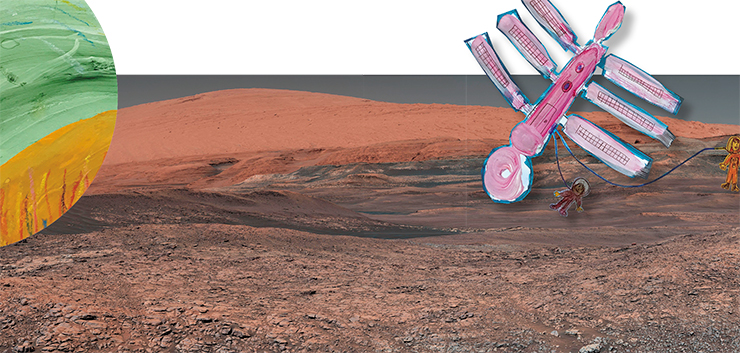

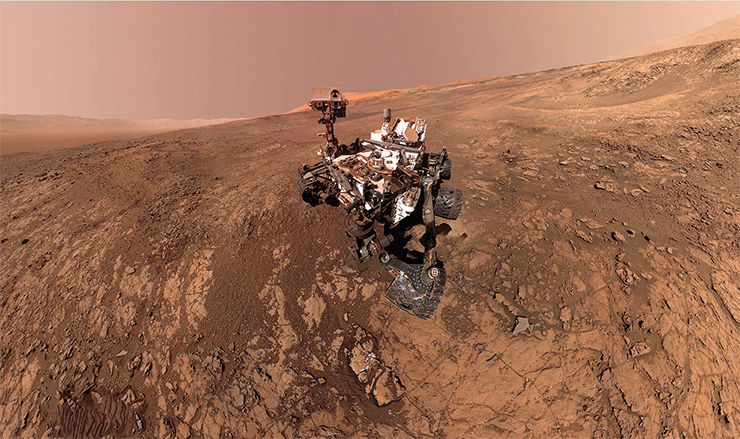

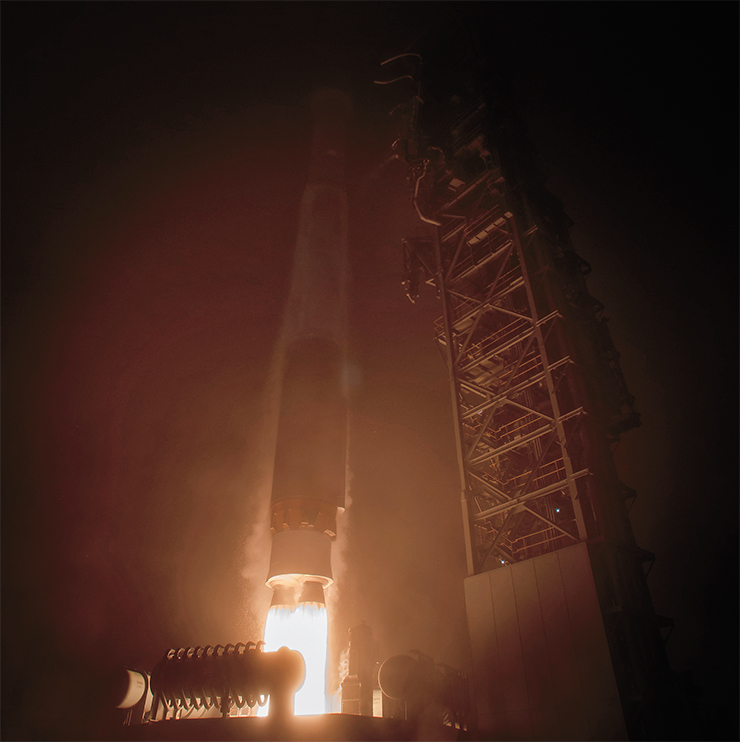

«Воды нет. Растительности нет. Населена роботами»… Это вовсе не планета Шелезяка из известного мультфильма «Тайна третьей планеты», а наш «сосед» по Солнечной системе. На Марсе действительно нет воды и привычных нам зеленых растений. Зато на его орбите сейчас находятся шесть автоматических межпланетных станций, а на поверхности работает марсоход Curiosity. Марсоход Opportunity после бури в июне-июле не отвечает на вызовы. Будем надеяться, что он не присоединится к семи уже вышедшим из строя автоматическим станциям и марсоходам, находящимся на красной планете. 5 мая 2018 г. NASA отправило к Марсу по самой экономически выгодной траектории новую станцию InSight, которая должна прибыть на место 26 ноября этого же года.

Внешне Opportunity чем-то похож на пингвина: «крылышки» сзади – это солнечные батареи, за счет которых он передвигается по поверхности планеты. Проработав почти 15 лет, в 2018 г. марсоход попал в сильнейшую песчаную бурю и замолк, лишенный энергии.

У Opportunity имелся брат-близнец Spirit, который должен был проработать 90 солов (марсианских солнечных суток, которые примерно на полчаса больше земных). Однако благодаря очистке солнечных батарей аппаратов марсианским ветром выработка электроэнергии значительно повысилась, поэтому марсоход продолжал работать еще долгое время после этого срока – 3,5 марсианских года (примерно 1900 земных дней). Потом он застрял в песчаных дюнах, откуда его долгое время пытались вытащить. К сожалению, одну из марсианских зим Spirit не пережил

Вместе с ней на Марс отправились и два кубсата. Такое название получили малые (сверхмалые) космические аппараты объемом не более нескольких литров и массой, измеряемой несколькими килограммами.

Эти космические «наноустройства» впервые отправились так далеко, обычно их используют как земные спутники. Цель программы – проверить кубсаты на «выживаемость» в далеком космосе. Кубсаты первоначально были прикреплены на модуле InSight, но отделились от основного аппарата после его вывода в открытый космос и направились к Марсу по другим траекториям. Они будут выступать в роли ретрансляторов станции, что повысит качество и надежность связи. Предполагаемая скорость передачи данных составит 8 килобит в секунду.

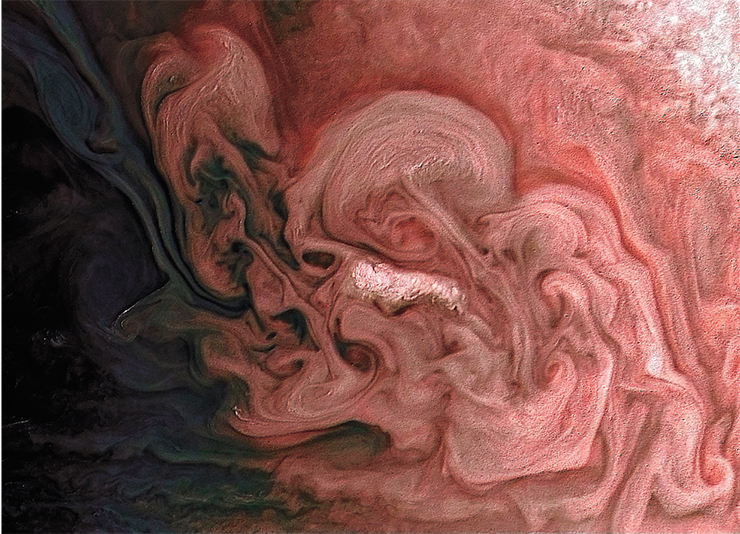

Но беспилотные аппараты изучают не только Марс. К Юпитеру, самой большой планете Солнечной системы, в 2011 г. была запущена автоматическая межпланетная станция «Юнона» (Juno), названная в честь жены Юпитера – верховного бога в древнеримской мифологии. В 2016 г. аппарат вышел на полярную орбиту этого газового гиганта.

«Новые горизонты» – еще одна автоматическая межпланетная станция, запущенная американским космическим агентством НАСА. Основная миссия этого самого дальнего управляемого спутника Солнечной системы заключается в изучении Плутона. Курьез в том, что через полгода после отправки станции в январе 2006 г. Плутон исключили из официального списка планет Солнечной системы, зачислив в разряд карликовых планет.

Станция долетела до Плутона в 2015 г., но на этом ее полет не закончился. В январе 2019 г. она должна добраться до астероида 2014 MU 69 в поясе Койпера (на расстоянии 43,4 астрономических единиц (а. е.) от Солнца, 1 а. е. = 149597870700 м). Астероиды в поясе Койпера – это «строительный мусор», но не простой: это то, что осталось неиспользованным при рождении планет. Изучая этот первичный материал, не прошедший процесс планетарной эволюции, мы сможем узнать больше о ранних стадиях формирования планет Солнечной системы.

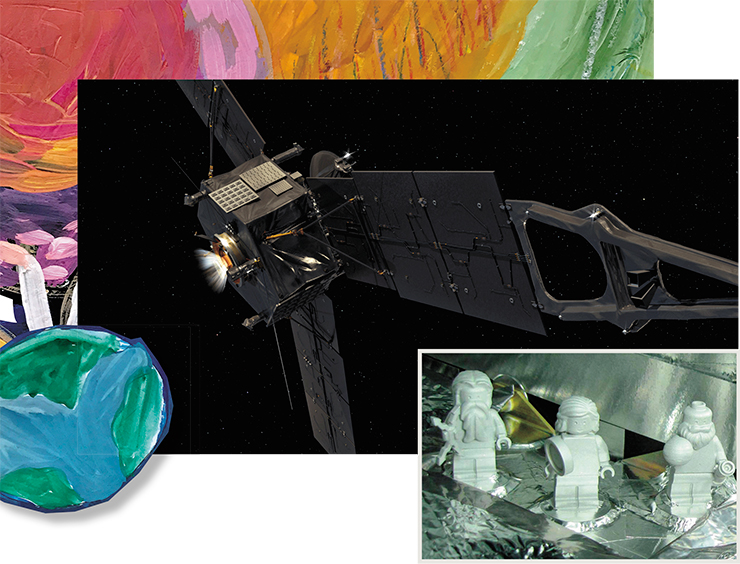

Несколько миссий отправлено и к астероидам. Одна из них – межпланетная станция OSIRIS-REx, летящая к небольшому астероиду Бенну (101955), который находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Станция должна взять образцы грунта и доставить их на Землю.

В 2007 г. НАСА отправило космический аппарат Dawn для изучения астероида Веста и карликовой планеты Церера. А японское агентство аэрокосмических исследований в 2014 г. запустило автоматическую межпланетную станцию Hayabusa 2, которая в скором времени должна будет взять образцы грунта с околоземного астероида Рюгу (162173).

Дальше всех мы заслали «Вояджеров». Первым в истории аппаратом, достигшим границ Солнечной системы и вышедшим за ее пределы, стал «Вояджер‑1». Он и «Вояджер‑2» были отправлены в космос еще в 1977 г. – на сегодняшний день они являются самыми удаленными от Земли рукотворными объектами в Солнечной системе. Обе станции передали первые качественные снимки Юпитера и Сатурна, а «Вояджер‑2» впервые достиг Урана и Нептуна.

Связь с первым «Вояджером» становится все хуже. «Общаться» с ним вообще тяжело: сигнал идет с Земли до него почти сутки – около 20 часов. В конце 2017 г. инженерам НАСА удалось запустить не работавшие почти 40 лет двигатели и выровнять аппарат так, чтобы его антенны были направлены на Землю. Благодаря этому мы еще какое-то время сможем получать информацию из межзвездного пространства с границ Солнечной системы. Кстати сказать, на борту станции находится золотая пластина с посланием для инопланетян.

Где-то в космосе плывут еще и запущенные НАСА «Пионер‑9» и «Пионер‑10» – первые аппараты, план которых предусматривал выход за пределы Солнечной системы, однако связь с ними потеряна.

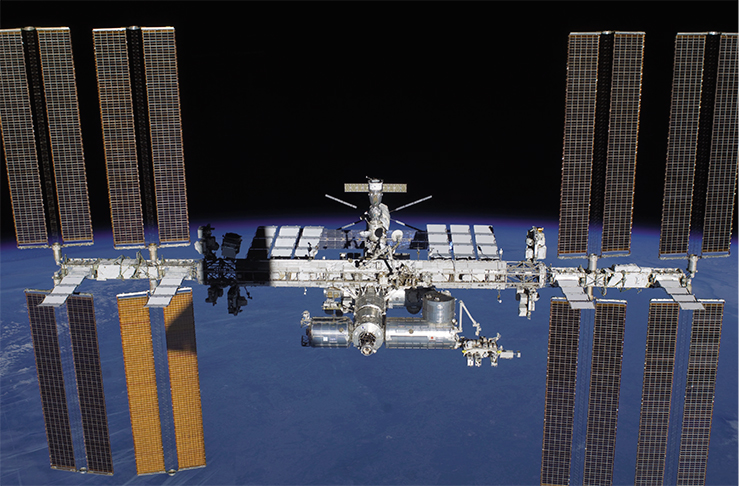

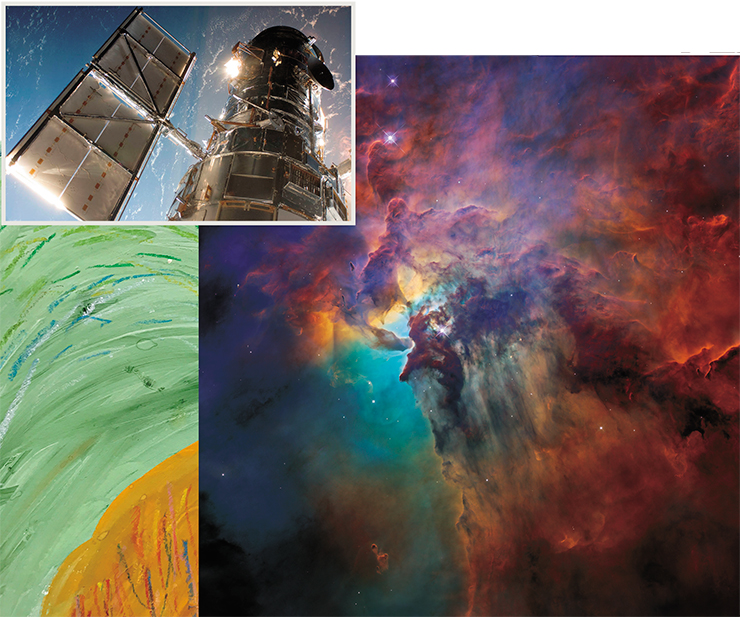

На околоземной орбите находится и самый известный космический телескоп «Хаббл», запущенный в апреле 1990 г. Раньше его снимки становились настоящей сенсацией, но на сегодняшний день телескоп устарел: современные технологии позволяют делать фотографии лучшего качества непосредственно с ЗемлиНо все-таки самые масштабные «железяки в космосе» – это орбитальные «обитаемые» космические станции. Международная космическая станция (МКС) – самый дорогой на сегодняшний день научный объект, ее стоимость составляет 100—150 млрд долларов. Расположена она на высоте 400 км от поверхности (расстояние как от Новосибирска до Барнаула). Это действительно не слишком высоко, всего лишь низкая околоземная орбита. На большей высоте человек и не нужен: все космические данные о Земле мы получаем от спутников. Зато на космической станции он превращается в самого дорогого на планете и очень нужного лаборанта-исследователя. Кстати, одна из немногих задач, с которой человек справляется лучше техники, – распознавание пожаров.

Что касается орбиты, на ней сейчас находится чуть ли не 6 тыс. уже не действующих спутников. Мы не можем собрать весь этот мусор, потому что это сложно технологически. И даже если мы не будем больше запускать спутники в космос, количество такого мусора будет расти: уже находящиеся на орбите спутники будут продолжать сталкиваться на скоростях 8 км/с, разбиваясь на осколки. Все это повышает стоимость каждого нового запуска чего-либо в космос.

Конечно, плотность космического мусора пока не настолько велика, чтобы нашу планету не было видно из космоса. Он похож, скорее, на пыль в комнате, которая не мешает видеть все предметы в помещении. Но если начать собирать пыль, ее может набраться немало. Так же обстоят дела и на орбите. И даже сейчас уже происходят печальные, а иногда и курьезные случаи. Так, в июле 1996 г. французский спутник столкнулся на орбите с фрагментом третьей ступени французской же ракеты Arian, в результате чего образовалось несколько сотен осколков.

Проблема космического мусора – это проблема будущего поколения, которую ему придется решить, чтобы безопасно продолжить исследования в космосе

Космос необъятен, и мы так мало еще о нем знаем. Многие поколения людей смотрели на звезды и задавались вопросом: что там и откуда это все появилось?

Сегодня человечество уже достаточно уверенно занимается исследованием ближайших окрестностей своей планеты, и кто знает, сколько еще нового и интересного нам предстоит увидеть. Надеюсь, что среди наших читателей окажутся те, кто загорится космосом и продолжит исследования этого огромного пространства, таящего множество загадок и открытий.

Литература

Петранека С. Как мы будем жить на Марсе. М.: Corpus, 2015. 160 с.

Савиных В. П. Записки с мертвой станции. М.: Системы Алиса, 1999. 88 с.

Саган К. Э. Космос. Санкт-Петербург: Амфора, 2008. 372 с.

В статье использованы работы воспитанников гимназии № 11 (г. Балашиха), сделанные под руководством учителей по изобразительному искусству Т. А. Канунниковой и Б. П. Калинина. Источник: сайт госкорпорации «Роскосмос»