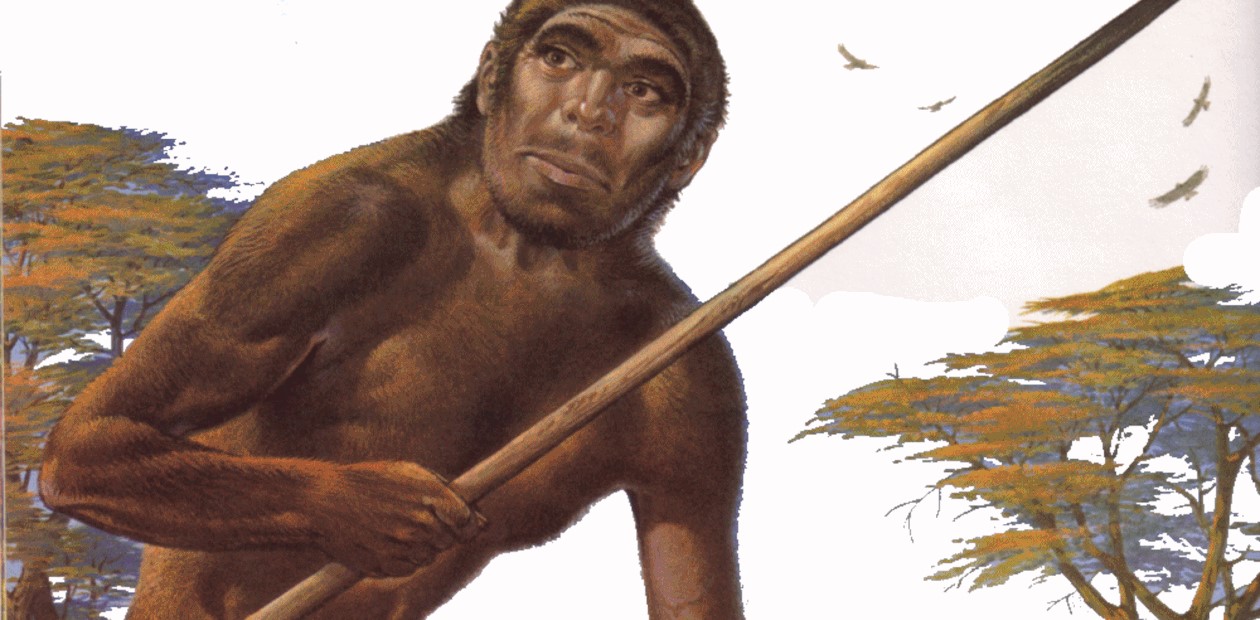

«Охота на измождение» сделала нас марафонцами?

Людей принято делить на спринтеров, стайеров и марафонцев, причем эти термины иногда используют не только в спортивном, но и в более широком контексте. Ученые исследовали, как связаны эти разные способности к бегу и мобилизации ресурсов с эволюцией и традициями охоты в сообществах древних людей

Спринтером мы называем хорошего бегуна на очень короткие дистанции, стайер – это тот, кто способен бежать довольно долго, аккуратно рассчитывая силы, а марафонец – очень долго.

Люди, по сравнению со многими животными, – плохие спринтеры, они скорее умеют бежать медленно и долго. Лишь некоторые из нас могут бежать со скоростью 10 м/с, но и их хватает лишь на 20 секунд, не больше – за это время энергия, запасенная в мышцах в виде молекул АТФ, заканчивается, а обмен веществ переходит на гораздо менее эффективный анаэробный вариант. Зато гепарды и антилопы могут бежать примерно в три раза быстрее и в течение нескольких минут. Правда, затем даже такие быстроногие животные должны остановиться, хотя и по другим причинам.

Главный враг любого бегуна – перегрев. Людям в этом смысле проще: у нас нет густой шерсти и мы хорошо «умеем» потеть, гораздо лучше большинства других видов. Люди за один шаг могут делать более одного вдоха, а также имеют более «гибкое» дыхание, чем четвероногие, у которых во время рыси или галопа двигательный и дыхательный циклы строго связаны, что накладывает ограничения на терморегуляцию.

Кроме того, скелетные мышцы человека в основном состоят из «медленных», более устойчивых к утомлению волокон, а ряд анатомических особенностей опорно-двигательного аппарата, включая более длинные голени и крупные суставы, дают основания предположить, что предкам современных людей приходилось постоянно бегать на большие расстояния по крайней мере 1,8 млн лет назад.

Существует гипотеза, что способность бежать медленно и долго эволюционно могла появиться у «охотников на измождение», которые неспешно, но неуклонно на протяжении десятков километров преследовали добычу, пока та не падала с ног. Правда, нашлись и скептики, по мнению которых бег слишком энергозатратен, а исторических свидетельств распространенности охоты такого типа очень мало.

Ученые из Университета Трента (Канада) и Калифорнийского университета в Дэвисе (США) в поисках доказательств или опровержений этой теории собрали более 8 тыс. отчетов об охоте, относящихся к XV–XIX вв. В результате они обнаружили около 400 описаний случаев охоты в самых разных регионах мира, при которой использовали бег на выносливость. В качестве добычи чаще всего упоминались копытные средних и крупных размеров: олень, лось, бизон, горный баран и т.п., а также хищники, включая медведя, мелких кошачьих, гепарда, волка и лисицу.

Исследователи составили общую схему такой охоты. После того, как охотник заметил добычу, начинается погоня, в ходе которой охотник сперва быстро отстает. Но и жертва вынуждена регулярно останавливаться, чтобы восстановить силы, а охотник продолжает упорно бежать (возможно, с редкими перерывами для отдыха или поиска следов) и постепенно догоняет измученную жертву. У охотника есть преимущество – он может выбрать оптимальный темп бега, тогда как животные «заперты» в цикле «спринт – пауза». Против жертвы играет и неудобное для бега покрытие, такое как острые камни, мокрый или раскаленный песок. Люди же могут использовать обувь, снегоступы, защитную одежду.

Некоторые копытные бегут по дуге, что позволяет охотнику срезать путь, а иногда просто направить измученное животное к своей стоянке, чтобы минимизировать транспортировку туши. Охотников может быть несколько, кто-то сменяет бегущего или помогает с поиском следов убегающей добычи.

Исследования и беседы со старейшинами в среде коренных американцев показали, что такая охота была распространена и регулярна среди охотников-собирателей Северной Америки. При этом ранее на основе подобных бесед сообщалось, что «охота на измождение» в местных обществах используется редко. Исследователи объясняют подобное расхождение тем, что охотники неохотно показывали людям Запада такую охоту, так как считали их обузой, слишком медленными и шумными. К тому же загонная охота практически вышла из употребления, когда на охоте стали применять огнестрельное оружие, а также собак и лошадей.

При сравнении с помощью математического моделирования затрат и выгод «охоты на измождение» с другими способами, практиковавшимися в древности, оказалось, что они вполне сопоставимы. Бег действительно требует много энергии, но эти расходы компенсируются экономией времени, не говоря уже об энергии добытой пищи.

Так что «охота на измождение» вполне могла регулярно практиковаться группами древних предков людей, живших в эпоху плиоцена–плейстоцена в качестве весьма эффективного способа добычи пропитания.

В дальнейшем ученые планируют проверить и альтернативные гипотезы, касающиеся роли бега на выносливость для человека разумного. Они советуют обратить внимание на его связь с различными ритуалами, в том числе военными, в сообществах собирателей, а также на склонность некоторых современных людей бегать марафоны, т.е. доводить себя до изнеможения просто так, для развлечения.

Публикации по теме:

Палеогенетическая реконструкция каменного века

Фото: https://www.lacooltura.com