Сложность как мерило эволюционного прогресса

Большие мозги или большая биомасса?

По вполне понятным и уважительным причинам мы считаем венцом творения человека, считая его несомненно более прогрессивным по сравнению, например, с дождевым червем. При этом в нашем сознании незаметно и естественно происходит некоторый дрейф понятий: прогрессивный—высший—продвинутый—приспособленный. Но что дает нам основания для такого весьма антропоцентрического взгляда на жизнь? Наши большие, хорошо развитые мозги? Но тот же дождевой червь вполне может смотреть на нас свысока: биомасса его собратьев составляет почти 10% от веса всех сухопутных животных, а вот наш большеголовый родственник — горная горилла — занесена в Красную книгу по причине своей малочисленности.

В чем, в сущности, заключается основная цель любого организма? Выжить и оставить потомство в реальных, вполне конкретных условиях. А ведь добиться этой цели можно совершенно разными способами: не только умными мозгами, но и острыми когтями, и большим желудком, и высокой скоростью размножения, и... да мало ли чем еще. И в результате получается так, что одновременно очень примитивные существа могут процветать, а «эволюционно продвинутые» натуры — чахнуть. С точки зрения теории естественного отбора в природе должны выживать наиболее приспособленные. Но из чего следует, что они обязательно должны быть и более высокоорганизованными? Кстати сказать, этим был смущен и сам творец эволюционной теории, цитируем: «...не думаю, чтобы у кого-нибудь было ясное представление, что подразумевается под высшим» (Чарльз Дарвин).

Во всем нужна мера

Ясно только одно: вопрос о том, что является мерилом эволюционного прогресса, не решить простым кавалерийским наскоком. Поэтому поступим согласно обычной житейской мудрости: известно, что сломать веник легче, если разобрать его на отдельные прутики. Условимся считать прогрессом усложнение отдельных органов или морфологических структур организма безотносительно к его дальнейшей эволюционной судьбе.

И вот здесь мы уже вступаем на более твердую почву. Возьмем, например, мозг: чем он крупнее, чем в нем больше извилин — тем более развитым он является. Или кишечник: у примитивного позвоночного — хрестоматийного ланцетника — это просто прямая гладкая трубка. А взгляните на ту же хрестоматийную корову, на ее многометровый, сложно дифференцированный и компактно упакованный пищеварительный тракт, внутренняя поверхность которого многократно умножена складками и ворсинчатыми выступами! Нагляднейшая иллюстрация прогрессивных морфологических преобразований, призванных компенсировать высокие энергозатраты крупного теплокровного организма.

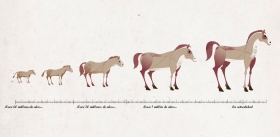

Такое постепенное усложнение организации можно считать универсальным процессом — он хорошо прослеживается у самых разных многоклеточных организмов: моллюсков, рыб, птиц, млекопитающих. Практически у всех можно выделить гомологичные, т. е. анатомически и функционально подобные, органы, которые в процессе эволюции многократно увеличиваются, завиваются, выпячиваются и т. п.

Примечательно, что рост сложности организации идет не линейно: сначала — стремительный подъем, затем — выход на плато, а потом — остановка (естественно, понятия «быстро» и «медленно» берутся в эволюционных масштабах). Создается впечатление, что организмы просто достигают определенной цели, после чего им нечего и незачем усложнять. И перед любознательными натурами возникает совсем простой вопрос: каким образом эта штука вообще осуществлялась? Каким ключом заводится и как устроена внутри бомба прогрессивных морфологических преобразований?

Гонка за средой

Вот тут на сцену выступает наука генетика. Представьте себя, например, древним головоногим моллюском аммоноидеей. У вас есть раковина, разделённая перегородками на герметичные отсеки, заполненные газом. Прочность раковины зависит от архитектуры перегородок и прежде всего от степени изогнутости лопастной линии, вдоль которой перегородка срастается с наружной стенкой раковины. Степень изогнутости лопастной линии, в свою очередь, обусловлена определенными генами. Допустим, у вас есть моллюск-сосед Вася, и у Васи этих генов меньше.

Кишечник коровы является наглядным пособием по теории эволюции

Жили вы, не тужили — и вдруг шельф, где вы обитали, начал опускаться. Поскольку давление воды при этом увеличивается, вам для того, чтобы выжить, нужно увеличивать прочность раковины. У кого из вас будет больше шансов догнать среду? По законам микроэволюционного жанра, быстрее догонит среду тот, у кого полезный для новых условий жизни признак контролируется большим числом генов. Поэтому у Васиного потомства будет настолько же меньше шансов зафиксировать в генах лопастной линии благоприятные мутации, насколько этих генов у них меньше. И вы, со своими более прочными перегородками, окажетесь победителем, а именно — тем самым более приспособленным.

В развитии любого организма наступает момент, когда ему уже нечего и незачем усложнять

До какого предела ваша раковина станет усложняться? Наверное, до того момента, когда типичные требования среды будут с лихвой компенсироваться изменением активности уже имеющихся генов. Таким образом, очевидно, что именно колебания среды являются движущей силой морфологической эволюции и, в конечном результате, приводят к усложнению и «продвинутости» органов. Кстати сказать, именно этот процесс, шедший в течение более 200 млн лет, наблюдают палеонтологи при изучении окаменевших останков аммоноидей.

Но здесь возникает довольно тонкий нюанс: у среды есть свойство колебаться в разных направлениях! Поэтому в какие-то периоды ваша сложная и прочная раковина может стать просто дорогим украшением, а ее генетическое обеспечение — избыточным. В новых условиях потребуются совсем другие структуры и органы. И организм сталкивается с «вечным» вопросом: что делать? Чтобы разобраться с этим, обратимся к механизмам генетической регуляции у высших многоклеточных организмов.

Нужно быть гибким, товарищ!

С позиций современной молекулярной генетики, процесс развития любой структуры, начиная с самых ранних эмбриональных стадий, находится под контролем большого числа так называемых регуляторных генов.

Это выглядит примерно так: мы имеем какой-нибудь ген, т. е. последовательность нуклеотидов, кодирующую определенный белок. Процесс транскрипции или, другими словами, считывания информации с гена на информационную РНК стартует в области промотора, расположенной перед точкой начала транскрипции. Кроме того, обычно недалеко от промотора расположены еще одни специфические участки ДНК, называемые энхансерами.

Когда среда требует изменить функцию какого-нибудь органа, у вида всегда есть выбор

Ни промоторы, ни энхансеры сами по себе не являются истинными генами, т. е. кодирующими последовательностями, это — регуляторные участки ДНК. Но зато с ними могут специфично связываться особые белки, являющиеся активаторами транскрипции. И пока эти белки-активаторы не «сядут» на регуляторную ДНК, сам ген работать не будет и процесс транскрипции не запустится! Кстати сказать, поскольку активаторы транскрипции являются белками, они также, само собой, кодируются особыми генами-регуляторами, у которых тоже есть свои энхансеры.

Если кому-то эта схема показалась сложной, то предупреждаем — это только цветочки, ягодки впереди! Во-первых, сила связывания белков-активаторов с энхансером, в принципе, меняется в широком диапазоне в зависимости от нуклеотидного состава и величины энхансера. Во-вторых, активность работы гена напрямую зависит и от числа присоединившихся молекул — активаторов транскрипции. В-третьих, один ген может регулироваться несколькими разными энхансерами, каждый из которых распознается своим белком-активатором, а один и тот же белок-активатор может, напротив, регулировать работу разных генов!

Резюмируем: каждый ген-регулятор, а их доля среди генов животных и растений достигает 5%, способен в конечном итоге регулировать несколько генов, в том числе и сами регуляторные. Мутации в генах-регуляторах, изменяющие структуру белков-активаторов, наряду с мутационными изменениями в районах энхансеров, влияют на степень связывания белков с регуляторной ДНК. То есть уровень активности гена-мишени значительно меняется, что может самым неожиданным образом отразиться на развитии многих органов и тканей.

А теперь вернемся к прогрессивной эволюции. Если среда требует усилить функцию какого-нибудь органа, то у вида есть два пути: или добавить новые регуляторные гены к генетической программе развития этого органа, или просто усилить связывание с энхансерами и тем самым активировать работу управляющих генов. Заметим, что второй путь выглядит более простым и привлекательным. В результате, чем сложнее орган, тем больше генов задействовано в программе развития органа. И соответственно — выше вероятность появления и скорость фиксации благоприятных мутаций в их регуляторных участках. Это дает виду больше шансов на выживание в изменившихся условиях среды, одновременно приводя к прогрессивному усложнению организации.

Ну а сейчас, отягощенные грузом генетических знаний, вернемся к ранее затронутой проблеме: что происходит, когда орган перестает быть нужным?

Чудо-рыбка, или Кто тянет одеяло на себя?

Природа чем-то напоминает магазин: бери что хочешь, только плати. А вот возможности, как и в случае с нашим кошельком, часто бывают ограничены. Развитие любой структуры и функции организма требует немалых энергетических затрат, но если в новых условиях орган становится избыточным... Вот именно — что тогда?

Вероятно, в этом случае под давлением движущего отбора зафиксируются мутации, ослабляющие функцию бесполезного органа, и скорость их появления будет также напрямую связана с числом обслуживающих генов. При этом мутации в генах-регуляторах окажутся менее выгодны, поскольку такие гены, как уже сказано, могут обслуживать генетические программы многих органов, в том числе и необходимых. А вот ослабить энхансеры у бесполезных генов и усилить сродство белков-активаторов к энхансерам нужных генов — совсем другое дело! Белки-активаторы, не востребованные в одном месте, станут усиливать работу других генов, а в итоге мы получим редукцию одного и усиление функции другого органа, который стал полезным в изменившихся условиях.

Проиллюстрируем это на наглядном примере. Для этого давайте пригласим на сцену замечательную рыбку со сложным латинским названием Astyanax mexicanus. Генетики полюбили эту небольшую мексиканскую рыбешку не за ее гастрономические достоинства, а за то, что она является прекрасной моделью для изучения генетических изменений, связанных с жизнью в полной темноте.

Некоторые популяции этих рыбок выбрали в качестве местожительства глубокие пещеры, причем можно выделить целый ряд форм с разным «стажем» подземной жизни, начиная от почти миллиона лет. Пещерные формы — это слепые и практически белые рыбки. В то же время у них более мощные челюсти, большее количество зубов, вкусовых и обонятельных рецепторов. Ясно, что эти конструктивные изменения направлены на компенсацию ущерба, связанного с потерей зрительной информации. И, кстати сказать, такие радикальные перемены организации произошли за ничтожный, с точки зрения эволюции, срок.

Взамен плохого зрения природа дарует большие зубы

Генетический анализ потомства, полученного при скрещивании разных форм, показал, что за потерю глаза несет ответственность сразу несколько десятков генов. В начале программы развития глаза у позвоночных стоит ген Pax6. У пещерных форм кодирующая последовательность этого гена осталась неизменной, а вот регуляторная зона значительно уменьшилась и изменилась. Аномальное развитие и последующая дегенерация хрусталика повлекли за собой подавление развития всех остальных структур глаза. Это ослабление работы гена Pax6, по-видимому, вызывается усилением другого фактора, включающегося на более раннем этапе развития эмбриона.

Таким образом, степень развития тех или иных структур меняется в гораздо большем диапазоне, чем общее количество генов и сложность многоклеточных организмов. И в русло этих рассуждений прекрасно укладываются такие чудеса, как пробуждение архаичных структур...

Когда спящий проснется...

Есть такая удивительная и очень древняя группа насекомых — палочники. Их недаром называют еще привиденьевыми, поскольку они в совершенстве овладели секретами мимикрии. Только 40% палочников имеет полноценные крылья, остальные же частично или полностью бескрылы.

На основании сравнения последовательностей ДНК удалось построить эволюционное древо палочников и других групп насекомых. И был сделан сенсационный вывод: родоначальник палочников с вероятностью 99% был бескрылым! Это означает, что крылья в различных эволюционных линиях палочников возникали как бы заново, из ничего! Несомненное сходство плана строения крыльев палочников и других насекомых указывает на то, что мы имеем дело с возрождением крыла, которое у предков палочников в течение миллионов лет существовало в «спящем» виде.

Могут ли у слона вырасти крылья? Почему бы и нет!

Эти положения подтверждаются и появлением мутаций, восстанавливающих архаичное строение органов. Например, у гороха из подсемейства мотыльковых лист перистосложный, а у более древних подсемейств бобовых — мимозовых и цезальпиниевых — лист дваждыперистосложный. И вдруг у гороха появляется мутант с типичным дваждыперистосложным листом — а такого листа нет ни у одного из 17 тысяч видов этого подсемейства, существующего уже несколько десятков миллионов лет!

Все эти чудесные превращения достаточно прозаически объясняются изменением регуляторной ДНК генов, ответственных за первые этапы развития органа. Важно отметить, что обычно энхансер составлен из нескольких копий участков связывания с соответствующим транскрипционным фактором, и потеря сразу всех таких участков маловероятна. То есть программа развития морфологической структуры не исчезает полностью, она способна долго находиться в скрытом состоянии, а имеющиеся рудименты энхансеров могут стать базой для быстрого возрождения органа.

Перед тем как подвести итоги, отметим ещё одно достижение многоклеточных организмов — это способность инактивировать гены, погружая их в сайленсинг (молчание). Механизм сайленсинга совершенно необходим для организмов, чье тело состоит из множества различающихся клеток. Поскольку все клетки обладают одинаковым генетическим набором, индивидуальность каждой клетки обусловлена своим ансамблем работающих и «спящих» генов.

Активаторы транскрипции, о которых мы говорили, препятствуют умолканию гена-мишени. Пока на регуляторный зоне гена идет смена белков— активаторов, ген работает. Но если синтез регуляторных белков прекращается, или они оттягиваются к энхансерам других генов, то ген, как принцесса Шиповничек, «засыпает». И, может быть, пройдут не тысячи, а миллионы лет, прежде чем он снова проснется от поцелуя регуляторного белка. И тогда в новом мире слепец прозреет, а рожденный ползать взмахнет крыльями...