Знакомство с С. С. Четвериковым

Прежде чем рассказывать о моих встречах с Сергеем Сергеевичем Четвериковым, надо объяснить, почему это знакомство оказалось важнейшим для моей последующей жизни. Четвериков был крупнейшим биологом, внесшим огромный вклад в науку, поэтому непосредственное знакомство с ним позволило мне соприкоснуться с личностью выдающегося масштаба и узнать, как могут вести себя действительно великие люди, а не надутые выскочки, спесивые и нередко прячущие за надменностью внутреннюю пустоту. Другой важнейший аспект в этом знакомстве заключался в том, что после встреч с Четвериковым я впервые в жизни начал задумываться над тем, какой вред нанесли стране политиканские наветы на ученых, каким зловещим для прогресса России был ленинско-сталинский диктат на протяжении более полувека.

Когда рассуждают о том, какой вред нанес России коммунистический режим, обычно говорят о загубленных бесправными арестами жизнях, о десятках миллионов посаженных в сталинское время (из них около 13 миллионов по политическим статьям) и об огромном числе людей, заключенных в тюрьму за мифические преступления (только 18 миллионов людей получили сроки за так называемые 20-минутные опоздания на работу; эти приговоры выносились до 1956 г. на основании сталинского указа от 26 июня 1940 г.). Но был вред и другого свойства, например тот, что связан с потерей престижа России в мировой науке.

В биологии многие отрицательные явления были связаны с именем Трофима Денисовича Лысенко. В 1935 г. он вызвал горячее одобрение Сталина заявлением на митинге в Кремле, что среди ученых есть вредители. Это определило бурный карьерный рост Лысенко: он стал академиком трех академий, заместителем председателя Совета Союза, директором двух институтов, президентом Академии сельхознаук и членом президиума АН СССР. Начиная с 1934 г., возможно, по прямому наущению самого Сталина, Лысенко твердил, что генетика – враждебная социализму наука. Можно так говорить, основываясь на недавно опубликованных записях слов Сталина, произнесенных в декабре 1930 г., когда он заявил, что проникся нелюбовью к взгляду ведущего генетика Августа Вейсмана еще в 1906 г. В конце концов, в 1948 г. генетику в СССР запретили решением Политбюро партии коммунистов. Административному запрету во времена Сталина подверглись и другие научные дисциплины – педология, математическая статистика, кибернетика, отрасли химии, физики, медицины, направления, связанные с психологией и психоанализом, разделы лингвистики и истории.

Эти запреты ломали судьбы ученых, развивавших новые направления и выводивших Россию в число передовых. Изучение гонений на генетику в СССР дает немало примеров этого рода. Например, великий русский биолог Николай Константинович Кольцов (он действительно по любым мировым стандартам – великий ученый) в 1903 г. – за три четверти века до того, как биологи осознали, что во всех клетках существует цитоскелет, предложил и сам термин (теперь его иногда приписывают Нобелевскому лауреату Кристиану Рене де Дюву) и экспериментально обосновал его существование. Он же за четверть века до Дж. Уотсона и Ф. Крика развил представление о двунитчатости наследственных молекул. Уотсону и Крику дали за их гипотезу двуспиральной ДНК Нобелевскую премию, а Кольцова (в 1936 г. публично критиковавшего лысенковщину и газету «Правда» за обман читателей), скорее всего, отравили в 1940 г. в Ленинграде, подсунув ему бутерброд с ядом, вызвавшим паралич сердечной мышцы.

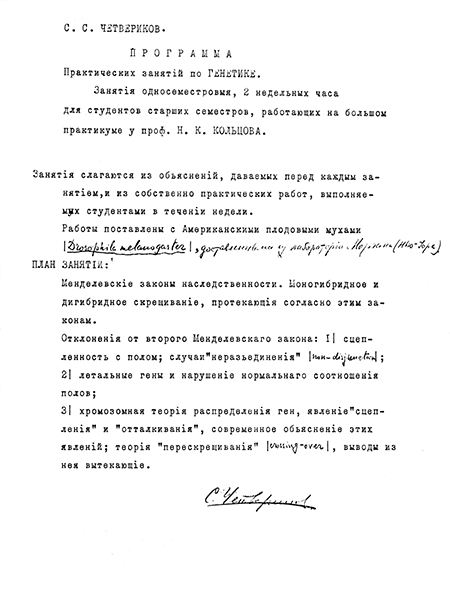

Четвериков работал в непосредственном контакте с Кольцовым, на его судьбе политиканские лживые обвинения также сказались трагическим образом, и, знакомясь с Сергеем Сергеевичем, я познавал всё глубже трагедию его жизни и трагедию российской науки. С 1918 г. Н. К. Кольцов стал заведовать кафедрой в Московском университете и организовал Большой зоологический практикум, а вскоре С. С. Четвериков стал читать курс лекций, названный «Биометрия», в котором львиная доля лекций была посвящена генетике. Затем с 1920 или 1921 г. С. С. Четвериков в рамках кольцовского практикума стал вести занятия по генетике. В имеющемся в моем распоряжении описании «Практических занятий по ГЕНЕТИКЕ» (видимо, приготовленном в 1922 г. – дата на этой странице отсутствует), напечатанном на пишущей машинке и собственноручно подписанном Четвериковым, говорится: «Занятия односеместровые, 2 недельных часа для студентов старших курсов, работающих на большом практикуме у проф. Н. К. Кольцова». Далее он поясняет: «Работы поставлены с американскими плодовыми мухами (Drosophila melanogaster)», затем идет приписка карандашом: «доставленными из лаборатории проф. Моргана (Нью-Йорк)». Эта приписка могла быть сделана в конце лета 1922 г., поскольку тогда Москву посетил ближайший ученик Т. Моргана Герман Мёллер, который привез с собой эту коллекцию мух и подарил её Четверикову. На занятиях в практикуме Четвериков давал возможность студентам своими руками убедиться в правомочности «Менделевских законов наследственности» и в «Хромозомной теории наследственности».

Четвериков к этому времени уже был известен как ученый, внесший свой оригинальный вклад в генетику. В 1905 г. он опубликовал работу «Волны жизни», в которой впервые поставил вопрос о роли в ускорении (или замедлении) эволюционного процесса резких колебаний численности организмов разных видов в популяциях. Он обобщил данные (в большей степени собственных наблюдений), показывающие, что год от года в природе наблюдаются всплески численности отдельных видов, и предположил, что в момент резкого увеличения числа особей какого-либо вида может происходить заметное увеличение доли организмов с измененными характеристиками. Если в годы относительного «затишья» такие измененные организмы (в силу их малой численности) не могут претендовать на то, чтобы быть подхваченными отбором, то на «волне жизни», они могут мгновенно (в шкале темпов эволюции) получать превосходство по сравнению с неизмененными особями. Этот пионерный прорыв в понимании механизмов отбора стал признанным много десятилетий позже.

Четвериков к этому времени уже был известен как ученый, внесший свой оригинальный вклад в генетику. В 1905 г. он опубликовал работу «Волны жизни», в которой впервые поставил вопрос о роли в ускорении (или замедлении) эволюционного процесса резких колебаний численности организмов разных видов в популяциях. Он обобщил данные (в большей степени собственных наблюдений), показывающие, что год от года в природе наблюдаются всплески численности отдельных видов, и предположил, что в момент резкого увеличения числа особей какого-либо вида может происходить заметное увеличение доли организмов с измененными характеристиками. Если в годы относительного «затишья» такие измененные организмы (в силу их малой численности) не могут претендовать на то, чтобы быть подхваченными отбором, то на «волне жизни», они могут мгновенно (в шкале темпов эволюции) получать превосходство по сравнению с неизмененными особями. Этот пионерный прорыв в понимании механизмов отбора стал признанным много десятилетий позже.

Другая его работа сразу же привлекла внимание специалистов в мире. 1 марта 1914 г. он сделал доклад на открытии Московского энтомологического общества, озаглавленный «Основной фактор эволюции насекомых». Текст доклада был опубликован в следующем году в первом томе «Известий» этого общества (1915, том 1, стр. 14—24 ). Эту статью в 1916 г. Jacob Kotlasky перевел на английский язык по заданию Министерства сельского хозяйства США. Её включили в ежегодный отчет правительственного Смитсоновского института в Вашингтоне (S. S. Chetverikov. The Fundamental Factor of Insect Evolution. The Smithsonian Report for 1918, pp. 441—449 with one plate), а затем издали в декабре 1920 г. на английском языке на средства Правительства США (в виде Publication #2568 of the Governmental Printing Office). Во время одного из энтомологических конгрессов его президент чуть ли не единственный раз в истории науки решился на беспрецедентный шаг: прочел на этом международном форуме вместо своей вступительной речи (а такая речь – обязанность президента любого конгресса) статью С. С. Четверикова.

В докладе впервые был поставлен вопрос о кардинальном отличии эволюции позвоночных от эволюции беспозвоночных: наличии у первых внутреннего скелета, позволявшего удерживать гораздо большую массу тканей и органов, и отсутствие такого у насекомых, имеющих «внешний», наружный «скелет» в виде хитинового покрова. Четвериков детально рассмотрел эти отличия и пришел к парадоксальному выводу: именно отсутствие внутреннего костяного скелета дало огромное преимущество в эволюции насекомым. Завершая анализ, он писал, что причина, легшая «в основу противоположного направления путей эволюции позвоночных и насекомых», заключается «в существовании у насекомых наружного хитинового скелета, благодаря которому они были в состоянии, все более и более уменьшая размеры своего тела, завоевать совершенно самостоятельное место среди других наземных животных, и не только завоевать его, но размножиться в бесконечном разнообразии форм и тем приобрести громадное значение в общем круговороте природы. Так их ничтожество стало их силой» (стр. 24).

Таким образом, уже в первое десятилетие своей научной карьеры Четвериков показал себя выдающимся специалистом, глубоко понимающим роль генетики в прогрессе эволюции. Не менее важны были для развития высшего образования в России и его лекционный и практический курсы генетики в Московском университете в 1910—1920-е гг. Фактически он стал основателем кафедры генетики Московского университета.

Однако над генетикой в СССР тучи стали сгущаться уже в первое десятилетие после большевистского переворота 1917 г. Несмотря на интерес ведущих биологов России к зародившейся генетике, многие политиканы принялись, вслед за Марксом и Энгельсом, активно проповедовать постулаты ламаркизма и отвергать генетику, обвиняя её в буржуазности и неверном отношении к дарвинизму. Их взгляды поддерживали руководители партии большевиков и многие ведущие советские марксисты (исключением из их числа был, возможно, Н. И. Бухарин, неоднократно говоривший о важности генетики). Чисто ламаркистские воззрения были отражены и в книге «Диалектика природы» Ф. Энгельса, изданной впервые в СССР в 1925 г. Поэтому ничего удивительного не было в том, что Е. С. Смирнов, Ю. М. Вермель и Б. С. Кузин в 1924 г. в книге «Очерки по теории эволюции» (М.: Красная новь, 1924)* восславили ламаркизм и ославили генетику.

* Смирнов напечатал также брошюру «Проблема наследования приобретенных признаков. Исторический обзор литературы», М.: Комакадемия, 1927, 28 стрДеятельная группа ламаркистов собралась в открытом в том же году при Коммунистической академии Институте изучения и пропаганды естественно-научных основ диалектического материализма имени К. А. Тимирязева. Директор института С. Г. Навашин в парадной речи при открытии института заявил, что хромосом как постоянно действующих морфологических структур с лежащими в них на строго определенных местах генов не существует и быть не может, а сотрудники биологической лаборатории института открыто встали на позиции ламаркизма. В качестве своей главной задачи они поставили повторение опытов австрийского зоолога Пауля Каммерера, доказывавшего экспериментально наследование благоприобретенных признаков. Им навстречу шло советское правительство. При участии наркома А. В. Луначарского Каммереру было направлено официальное приглашение переехать в СССР, возглавить эту лабораторию и продолжить в СССР свои «эпохальные» эксперименты (Луначарский позже написал даже пьесу «Саламандра», в которой восславил Каммерера). С самими экспериментами дело, впрочем, обстояло совсем плохо. Каммерер побывал в Англии и в США, подвергся серьезной критике (особенно решительно его критиковал один из отцов генетики У. Бэтсон), в его отсутствие весь его экспериментальный материал пропал, поэтому в СССР была отправлена лишь его обширная библиотека, и он объявил о переезде в Москву. В ожидании этого события там издали дискуссионный сборник «Преформизм или эпигенез?», в котором основному ядру ламаркистских статей (Е. С. Смирнова и Н. Д. Леонова, Б. С. Кузина и других авторов) противостояла статья ученика и сотрудника Ю. А. Филипченко Феодосия Григорьевича Добржанского (вскоре он уехал сначала на двухгодичную стажировку в лабораторию Т. Моргана, а затем остался в США навсегда и стал крупнейшим генетиком и создателем синтетической теории эволюции).

Следует, правда, заметить, что сторонники ламаркизма Евгений Сергеевич Смирнов, Борис Сергеевич Кузин и Юрий Матвеевич Вермель, в отличие от большинства из тех, кто занимался биологией на примитивном уровне и использовал политиканские приемы как главное орудие в своих пропагандистских целях, стремились быть профессионалами в своих узких научных интересах. Кузин и Вермель закончили МГУ в 1924 г. по специальности «описательная зоология», и опубликованная ими совместно со Смирновым в том же году книга «Очерки по теории эволюции», проникнутая идеями ламаркизма, была их первым крупным печатным изданием (Вермель в 1931 г. издал еще одну монографию «Эскизы о факторах, направляющих эволюцию» в трудах НИИ Зоологии, том 4, вып. 3). Они стали близкими знакомыми поэта О. Э. Мандельштама, который посвятил обоим свои стихотворения (Вермелю даже шесть стихотворений), а Кузин, несомненно, оказал большое влияние на творчество писателя*. Они передали свое восхищение Ламарком поэту, и не случайно в 1932 г. Мандельштам в статье «К проблеме научного стиля Дарвина» и в главе «Вокруг натуралистов» в книге «Путешествие в Армению» обсуждал идеи Ламарка и его героическую жизнь, а затем создал свое знаменитое стихотворение «Ламарк», начинавшееся строками:

*Кузин и Вермель были арестованы вслед за Мандельштамом в 1935 г., Вермель погиб в заключении, видимо, в 1943 г. Кузин после лагеря был в ссылке в Шортандах и в Алма-Ате в Казахстане с 1938 по 1953 гг., в 1944 г. он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1951 г. – докторскую, потом оказался в Борках на Биологической станции АН СССР, где и оставался до конца своей жизни (1973). Смирнов с 1940 до 1972 г. был заведующим кафедрой энтомологии МГУБыл старик, застенчивый, как мальчик,

Неуклюжий, робкий патриарх.

Кто за честь природы фехтовальщик?

Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

В 1926 г. в Москву приехал Каммерер, чтобы провести последние переговоры относительно его переезда в СССР. В его присутствии 27 мая 1926 г. Е. С. Смирнов сделал в Комакадемии доклад «Проблема наследственного влияния внешней среды и эволюция». По окончании доклада развернулась горячая дискуссия, в ходе которой генетики подробно разобрали причины ошибок ламаркистов. Последние, в свою очередь, стали обороняться, применяя политиканские аргументы вместо научных. В конце концов на трибуну поднялся С. С. Четвериков, который сказал, что научные ошибки ламаркистов – это вовсе не случайные и временные научные заблуждения, а нарочитая подмена науки идеологией, а это в принципе недостойно ученых. Ламаркисты с мест стали выкрикивать, что Четвериков – сын бежавшего из советской страны миллионера и не ему обсуждать вопросы политического противостояния, что его вражеское обличье и так всем очевидно. Не желая выслушивать оскорбления, Четвериков покинул трибуну и вышел из аудитории. Эта выходка была только началом открытых политиканских нападок на него.

В научном плане 1926 г. был звездным для Сергея Сергеевича. Он нашел решение проблемы, разделявшей генетиков и эволюционистов в течение более четверти века, и выстроил мост между, казалось бы, навсегда расколотыми на противоположные стороны лагерями ученых. Он опубликовал объяснение роли мутаций в эволюции и этим заложил основы новой науки – популяционной генетики. Биологи классических направлений до появления на свет его умозаключений о связи генетических изменений и эволюции в большинстве своем относились к генетике не просто сдержанно, а довольно отрицательно. Этому было много причин. Так, один из зачинателей генетики Хуго де Фриз в двухтомнике «Теория мутаций», изданном в 1900—1901 гг., отверг дарвинизм и заявил, что новые виды возникают скачком благодаря мутациям, а создатель хромосомной теории мутаций Томас Хант Морган поначалу пугал ботаников, зоологов и эволюционистов своими статьями, написанными непонятным им языком. Да и в целом генетика в первой трети XX в. развивалась в отрыве от эволюционного учения. Четвериков в 1926 г. так писал о взаимоотношениях эволюционистов и генетиков:

…нередко приходится встречаться со взглядами и мнениями, если и не прямо враждебными генетике, то во всяком случае характеризующими крайне сдержанное и недоверчивое отношение к ней... В чем же причина этого недоверия? Мне думается, что причину этому надо искать в том, что генетика в своих выводах слишком резко и определенно затрагивает некоторые уже давно сложившиеся общие теоретические взгляды, слишком жестко ломает привычные, глубоко гнездящиеся представления, а наша теоретическая мысль неохотно меняет хорошо накатанные колеи привычных логических обобщений на неровную дорогу новых, хотя и более соответствующих нашим современным знаниям, построений.

В такое же противоречие с обычными взглядами впала генетика и по отношению к нашим общим эволюционным представлениям, и в этом, несомненно, гнездится причина, почему менделизм был встречен так враждебно со стороны многих выдающихся эволюционистов…

Четвериков впервые поставил задачу, сформулированную им предельно четко: «Как связать эволюцию с генетикой, как ввести наши современные генетические представления и понятия в круг тех идей, которые охватывают эту основную биологическую проблему».

Чтобы объяснить непрерывно идущий в природе процесс эволюционных изменений, надо было найти, что же меняется в организмах, причем меняется в таких количествах, которых хватает для прогрессирующей эволюции видов. Когда С. И. Коржинский в России в 1899 г. и Хуго де Фриз в 1900 г. описали возникновение мутаций, они заключили, что частота их появления исключительно редка. Попытки повысить частоту мутаций или вызвать искусственно мутации разными способами вначале не давали результатов (хотя, например, Кольцов давал задание своим ученикам попытаться индуцировать мутации), и только в 1927 г. американский генетик Герман Мёллер на Пятом генетическом конгрессе в Берлине сообщил о вызывании мутаций рентгеновыми лучами у дрозофилы. Его заключение подхватили биологи, и впоследствии он получил Нобелевскую премию за эту работу. Парадокс истории заключается в том, что русские ученые Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов доказали индукцию мутаций рентгеновыми лучами еще раньше – в 1925—1926 гг. (ученик Надсона М. Н. Мейсель установил мутагенное действие химических веществ в 1929 г.), но их работы остались незамеченными мировой наукой, а Надсона арестовали в 1937 г. и расстреляли как «врага народа» по личному распоряжению Сталина.

Четвериков же еще в 1926 г. не просто признал существование процесса появления достаточно большого, а не редчайшего, как полагал де Фриз, количества мутаций в естественных условиях.

Четвериков теоретически предсказал, что каждый вид в природе по мере его «старения» накапливает все больше мутаций, и что именно мутации создают основу для расхождения между популяциями, подвидами и, в конце концов, видами. Использовав математический аппарат, он доказал, что главный аргумент против роли генетических изменений в эволюции, касающийся недостаточности частот мутирования для объяснения темпов эволюционного прогресса, неверен. В большой статье «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» он обосновал положение, что никакого антагонизма между генетикой и эволюцией не существует, и более того, именно генетика предоставляет объяснение темпов и характера эволюции. Четвериков к тому же догадался, как экспериментально доказать правоту его теории и обнаружить роль скрытых (рецессивных) мутаций в эволюции. Вместе с учениками он отправился в горные районы Кавказа, где они собрали в природных условиях нормальных по виду дрозофил, привезли их в Москву, там проанализировали и доказали впервые, что природные популяции в действительности содержат многие мутации. Измерив их количество, Четвериков доказал, что их достаточно для эволюционных подвижек.

Но научная слава коллег рождает у тех из окружающих их людей, чьи моральные качества низки, зависть. Последняя толкает их на поступки подлые, они идут на все тяжкие, чтобы подставить ножку, оклеветать, опозорить конкурента. Не обошла стороной эта беда и Сергея Сергеевича. Летом 1926 г. ученики и сотрудники Четверикова работали, собирая данные о правоте новой научной концепции их шефа, а осенью случилось несчастье, связанное формально с самоубийством Каммерера. Из Вены пришло известие, что 23 сентября Каммерер, доведенный до отчаяния обвинениями в научной нечистоплотности, покончил с собой, застрелился.

Дальнейшие события развернулись в Москве. В Коммунистическую академию была послана по почте открытка, в которой говорилось: «Поздравляю Коммунистическую академию со смертью Каммерера». Под этими словами стояло: «Четвериков». Хотя ни инициалов, ни адреса отправителя указано не было, руководство академии (а президентом в то время был О. Ю. Шмидт) и ректорат (а ректором был будущий сталинский «палач» А. Я. Вышинский) МГУ решили, что этим Четвериковым мог быть ни кто иной, как профессор МГУ С. С. Четвериков. Началось разбирательство. Сергея Сергеевича стали вызывать на допросы в ГПУ. Из университета пришлось немедленно уйти. Но он оставался заведующим отделом генетики в Институте Н. К. Кольцова.

Кольцов поехал к Шмидту и попросил показать ему злополучную открытку. Увидев почерк на ней, Кольцов показал принесенные с собой письма и страницы рукописей, сделанные рукой Четверикова, и предложил Шмидту сличить почерки. Разница была столь очевидной, что Шмидт понял, какой смысл вкладывал тот, кто отправил фальшивку. Клевета выплыла наружу. По настоянию Шмидта и Кольцова редакторам газеты «Известия», в которой ранее появился некролог, посвященный Каммереру, с фразой, содержавшей осуждение аморальности поступка С. С. Четверикова, пришлось вернуться к этому вопросу и напечатать, что, скорее всего, профессор МГУ С. С. Четвериков не имеет отношения к случившемуся. Казалось бы, он был реабилитирован в глазах общественности. Но в бумагах ГПУ следы этой истории и протоколы допросов остались и сыграли через два с половиной года роковую роль в судьбе великого русского ученого. Немаловажным было и то, что ему пришлось прекратить педагогическую работу в МГУ.

Кольцов поехал к Шмидту и попросил показать ему злополучную открытку. Увидев почерк на ней, Кольцов показал принесенные с собой письма и страницы рукописей, сделанные рукой Четверикова, и предложил Шмидту сличить почерки. Разница была столь очевидной, что Шмидт понял, какой смысл вкладывал тот, кто отправил фальшивку. Клевета выплыла наружу. По настоянию Шмидта и Кольцова редакторам газеты «Известия», в которой ранее появился некролог, посвященный Каммереру, с фразой, содержавшей осуждение аморальности поступка С. С. Четверикова, пришлось вернуться к этому вопросу и напечатать, что, скорее всего, профессор МГУ С. С. Четвериков не имеет отношения к случившемуся. Казалось бы, он был реабилитирован в глазах общественности. Но в бумагах ГПУ следы этой истории и протоколы допросов остались и сыграли через два с половиной года роковую роль в судьбе великого русского ученого. Немаловажным было и то, что ему пришлось прекратить педагогическую работу в МГУ.

Три четверти века фамилия того, кто подстроил эту подлость, оставалась скрытой. Четвериков догадывался, кто был автором открытки, потому что Н. К. Кольцов – его начальник и друг и к тому же дальний родственник – открыл ему, что узнал в почерке составителя открытки руку своего другого ученика – А. С. Серебровского. Тот тоже преподавал в МГУ, но на более низкой позиции, и хотел занять место познатнее. Четвериков до старости молчал, но за год до смерти сказал мне о сведениях, полученных от Кольцова. И вот недавно оказалось, что я был не один, кому Четвериков открыл эту тайну. В статье писателя А. Л. Шварца я прочел: «Перед смертью Сергей Сергеевич назвал имя своего клеветника – это был профессор Московского университета Александр Сергеевич Серебровский. Мелкопоместный тульский дворянин и бывший меньшевик… сообразил, что надо как-то отличиться, заслужить прощение – и заодно убрал талантливого конкурента» (А. Шварц. Крушение Сергея Сергеевича. Из книги «Власть земли». Журнал «Слово/Word», 2007, № 55).

Четвериков выступил летом 1927 г. на V Международном генетическом конгрессе в Берлине с докладом, в котором были представлены доказательства правильности его теории о накоплении мутаций в популяциях организмов, собранные его учениками. Брешь между генетикой и дарвинизмом исчезла.

Но далее случилось непредвиденное несчастье. В 1929 г. Четвериков был арестован агентами ВЧК и помещен в тюрьму. Предлогом для ареста стала очередная подлая выходка кого-то из ближайших недоброжелателей. Теперь в «органы» поступил донос, что Четвериков под видом научных семинаров собирает у себя на дому подобных ему заговорщиков против советской власти, и эти недобитки плетут интриги против режима. Благодаря развязанной в стране истерии теперь такие недоказанные доносы приобретали силу. В ходе допросов снова всплыло старое обвинение в злорадстве Четверикова по случаю гибели честного Каммерера. Без всяких доказательств Четвериков был выслан из Москвы под контроль местных чекистов в удаленный и пока еще захолустный город Свердловск. Блистательная карьера выдающегося ученого была сломлена, а Россия навсегда потеряла приоритет в важнейшем направлении исследований. Работа Четверикова была переведена на английский только в 1961 г. и опубликована в Трудах Американского философского общества (Т. 105, № 2, стр.167—195). А в 1930 и 1931 г. англичанин Р. Фишер и американец С. Райт опубликовали их статьи на ту же тему и практически с теми же выводами, но без ссылок на Четверикова, и за ними закрепилась слава первооткрывателей популяционной генетики, а имя Четверикова осталось известным практически единицам.

Отбыв пятилетнюю ссылку на Урале, Четвериков в 1934 г. хотел вернуться к своей научной работе в Институте экспериментальной биологии в Москве, но ему было запрещено поселяться в Москве, Ленинграде, Киеве, городах Закавказья и многих других городах СССР. Он нашел себе место работы – преподавателя математики (я не ошибся – именно математики, вот каким образованным был этот биолог!) в одном из промышленных техникумов в захолустном тогда городе Владимире. Затем в 1935 г. ему разрешили принять приглашение коллег из недавно созданного Горьковского университета переехать в этот город. Он стал заведовать кафедрой генетики и селекции. В 1944 г. за выведение породы шелкопряда, вырабатывающего волокно для изготовления чесучи, его наградили орденом Знак почета (Сергей Сергеевич называл его «Орден веселые ребята»), а в 1948 г., после запрета генетики, его с работы уволили, он вскоре ослеп и тяжело заболел.

Когда летом 1956 г. я приехал в Горький на каникулы, Петр Андреевич Суворов дал мне домашний адрес Четверикова. Оказалось, что он раньше был его соседом и продолжал поддерживать связь с опальным генетиком и после его увольнения из университета. Четвериков жил практически заброшенный учениками и коллегами. Так начались наши с ним постоянные, почти ежедневные встречи во время моих последующих приездов в Горький. Эти встречи стали важнейшими в моей жизни.

Мне уже доводилось вспоминать о тех днях, когда зародилась наша дружба с Сергеем Сергеевичем (впервые я опубликовал очерк об этом в статье «О Сергее Сергеевиче Четверикове» в октябрьском номере журнала «Знание – сила» в 1966 г., стр. 9 и 10), и я повторю с сокращениями этот рассказ.

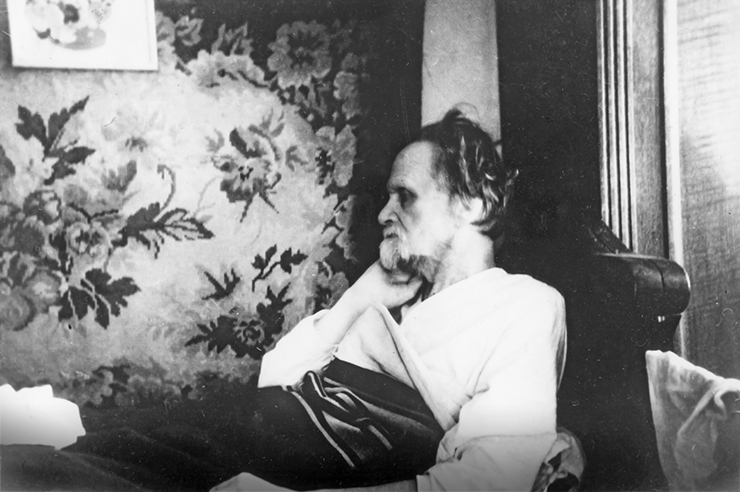

Сергей Сергеевич жил в Горьком неподалеку от крутого берега реки Волги на улице Минина, рядом с Кремлем. Когда я позвонил в дверной звонок его квартиры, дверь отворил слегка ссутулившийся высокий старик с профессорской бородкой, в очках. Я произнес слова: «Сергей Сергеевич?..» – и открывший мне дверь просто и мягко сказал мне: «Заходите» – и продолжил:

– Сейчас я скажу брату.

В маленький коридорчик выходили три двери. Из одной высунулась мужская голова и подозрительно осмотрела меня. Напротив по коридорчику была вторая дверь, она была распахнута, и я услышал фразу, произнесенную тем же негромким и мягким голосом:

– Сережа, к тебе молодой человек.

На кровати полулежал-полусидел, слегка откинув голову назад, как будто силясь меня рассмотреть, пожилой мужчина.

– Чем могу быть полезен?

Путаясь и сбиваясь, я объяснил, что я студент Тимирязевской академии, что читал его работу, что Петр Андреевич Суворов дал мне его адрес, и вот я пришел. Собственно, сказать определенно, зачем я пришел, я не мог. Просто, взял вот и пришел.

Он был уже практически слепым: видел только силуэты входивших в комнату людей, позднее я узнал, что он мог в солнечную погоду отвести в сторону руку с часами, в которых были позолоченные стрелки, и, поворачивая циферблат так, чтобы солнечный луч попал на стрелки, добиться их блеска. Тогда с трудом, но все-таки успешно он узнавал время. Как я в тот день понял, входную дверь в квартиру мне отворил его младший брат, вернувшийся из почти четвертьвекового заключения в сталинских лагерях, – статистик Николай Сергеевич. Не помню, как потекла наша первая беседа. Я украдкой рассматривал небогатое жилище двух ученых. Все вещи в их доме были когда-то добротны и, наверное, красивы. Но теперь они старились вместе с хозяевами. Помнится, что после первого посещения дома Четвериковых, я вышел какой-то опустошенный. Не сразу я полюбил этот дом: сначала многое меня смущало, и я стеснялся, сам не знаю чего. И лишь спустя, наверное, полгода я полюбил это убежище двух братьев, не потерявших ни на йоту любви к жизни – весне, пению птички, усевшейся на подоконник, или «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери, переведенному братьями с французского… Никогда мне не забыть песенки, какую мы любили распевать с Сергеем Сергеевичем довольно часто:

Шел козел дорогою, дорогою, дорогою,

Нашел козел безрогую мутацию козы.

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,

Тоску, печаль размыкаем, размыкаем, коза.

И снова:

Э-э-х, шел козел дорогою, дорогою, дорогою,

Нашел козел безрогую мутацию козы… –

повторяя эти слова и всё убыстряя темп и всё громче, пока, наконец, Сергей Сергеевич не заливался смехом*.

*Не раз Сергей Сергеевич повторял мне шутливый совет относительно роли жены в жизни любого мужчины: «Нет на свете теплее и мягче места, чем под каблуком у хорошенькой жены»Лишенные самого ценного для ученых – работы, того, что составляло для них смысл жизни, они, тем не менее, искали все способы хоть чем-то оказаться полезными людям. Маленькую соседскую девочку Сергей Сергеевич учил немецкому, а вместе с Николаем Сергеевичем – английскому, студент-биофизик Н. Н. Солин получал консультации Николая Сергеевича, вдвоем братья готовили рефераты работ для журналов Института научной информации АН СССР. Это были нити, связывавшие их с окружающим миром, всё это не позволяло опускаться, размагничиваться. Известный генетик и радиобиолог, Соломон Наумович Ардашников (который стал позже моим руководителем в аспирантуре в Институте атомной энергии имени Курчатова; это произошло вне всякой моей связи с Четвериковыми) присылал иностранные монографии для издательства «Иностранная литература», и братья переводили их на русский. За переводы платили, а Соломон Наумович отдавал все гонорары за выполненную работу. Эти деньги всегда были кстати.

Убежденность в торжестве разума, вера в неистребимость правды – эти чувства превалировали у братьев, несмотря ни на какие трудности сегодняшней минуты. Они верили, что рано или поздно тучи уйдут с небосклона и наступит солнечный день.

Встречи с Сергеем Сергеевичем были очень важны для моего взросления. Постепенно я проникался всё глубже пониманием, что нет в биологии пути в обход или вопреки генетике, что все лысенковские потуги отменить эту великую науку, просто смехотворны.

Во время встреч с ним мы, конечно, чаще всего говорили о науке. Я старался рассказывать о новых познаниях относительно того, что собой представляют гены, как информация в ДНК переписывается в РНК, как потом РНК определяет синтез специфических белков, а те управляют развитием признаков. Этот последний этап особенно интересовал Сергея Сергеевича, потому что он десятилетиями обдумывал проблемы генетики индивидуального развития, рассказывал мне об экспериментах Шпемана, Гольдшмидта и других генетиков его времени. Он искренне удивлялся тому, как далеко шагнули вперед биохимия и биофизика, и пытался представить себе переплетение сведений из разных дисциплин в единый конгломерат современного понимания закономерностей генетики.

И, разумеется, я часто возвращался в разговорах с ним к проблеме, изложенной в его классической работе 1926 г., в которой впервые в науке был протянут мостик между появлением мутаций в геноме организмов и их ролью в эволюции видов. Я тогда находился под огромным впечатлением от его анализа, пропитанного математическими выкладками, идеями теории вероятностей и вместе с тем вполне зримым биологическим смыслом развития видов живых существ. Мне этот анализ напоминал работу Грегора Менделя, который также построил свои выводы на безупречном, чисто математическом анализе последствий скрещивания организмов, различающихся одним, или двумя, или тремя четко очерченными наследственными признаками.

Мы касались в беседах самых разных вопросов, в том числе и далеко не безобидных политических проблем. Я был немало удивлен годами позже, когда узнал, что, например, работавшая с ним с 1935 г. до начала 1940-х гг. З. С. Никоро отмечала крайнюю замкнутость Четверикова и его постоянное отстраненное отношение к окружающим и даже недоверие ко всем им без исключения. Меня равным образом поразило недавнее заявление Т. Е. Калининой, которая навещала достаточно регулярно братьев Четвериковых дома в 1950-е гг., что она «ощущала определенную невидимую глазом границу между нами… Ведь я была членом КПСС, и, видимо, это внушало Сергею Сергеевичу некоторое опасение…». Она добавляла, что с годами эти опасения слегка рассеялись, но «я никогда не поднимала разговоров о генетике и лысенковщине… мы оба продолжали обходить некоторые темы…» (Сборник «Научное наследство», т. 28. Сергей Сергеевич Четвериков. Документы к биографии. Неизданные работы. Переписка и воспоминания. М.: Наука, 2002. С. 33).

В наших разговорах мы, напротив, о лысенковщине говорили открыто и нисколько не таясь, я никогда никаким членом КПСС не был и не чурался политических разговоров, и Сергей Сергеевич был со мной совершенно откровенен и доверителен (так, однажды на мой вопрос, доверял ли он большевикам после революции, он без обиняков сказал мне, что взгляды меньшевиков ему были ближе, хотя, вообще-то говоря, он к коммунистам любого разлива доверия не испытывал).