Зимний огонь Байкала

В электронных и других СМИ все большую популярность завоевывает видеоролик, где на глазах восхищенных журналистов рыбак «сотворил» прямо на льду Байкала огненное шоу. Столб огня над замерзшей поверхностью легендарного озера – явление, без сомнения, поразительное, но привычное местным жителям и понятное ученым

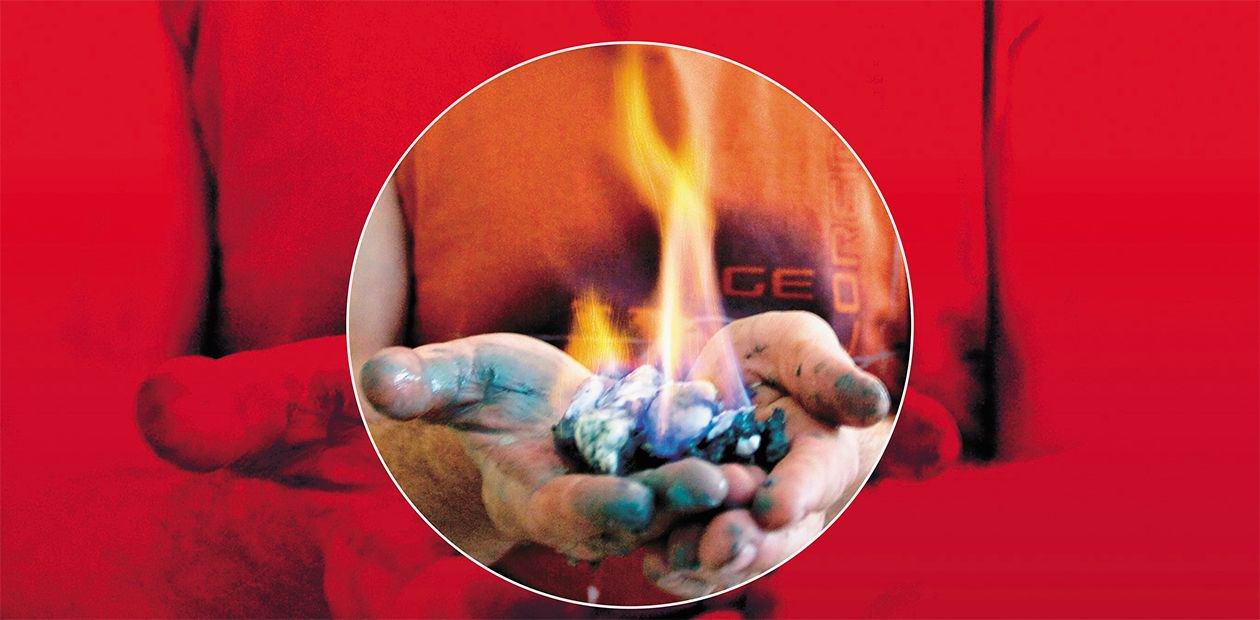

«Автором» огненного факела, заполыхавшего на льду Байкала 1 февраля 2017 г., стал один из рыбаков, ведущих промышленный лов рыбы в Истоминском соре Кабанского района Бурятии, а свидетелями – журналисты газеты «Копейки». Видео Бориса Слепнева

Видеосюжет, который теперь распространяется в сети, вполне мог бы снять 100 лет назад знаменитый путешественник, академик В. Обручев, слова которого могли бы послужить титрами: «Еще задолго до полного взламывания льда появляются на Байкале голые места, носящие у местных жителей характерное название пропарин … сейчас же после покрытия озера льдом, когда лед еще очень тонок, на местах будущих пропарин подо льдом собираются большие пузыри воздуха (газа). Если лед пробить ловким ударом пешни и подвести к отверстию зажженную спичку, то из отверстия вырывается яркое пламя, подымающееся иногда на высоту сажени, смотря по величине пузыря».

Судя по тому, что само название Байкал в переводе с бурятского означает «стоящий огонь», горящие газовые факелы наблюдались здесь с незапамятных времен. В новое время, начиная с XVII в., целый ряд путешественников отмечал многочисленные выделения природных газов по всему побережью озера, а в 1868 г. для изучения этого явления была даже организована специальная экспедиция Императорского географического общества.

Судя по тому, что само название Байкал в переводе с бурятского означает «стоящий огонь», горящие газовые факелы наблюдались здесь с незапамятных времен. В новое время, начиная с XVII в., целый ряд путешественников отмечал многочисленные выделения природных газов по всему побережью озера, а в 1868 г. для изучения этого явления была даже организована специальная экспедиция Императорского географического общества.

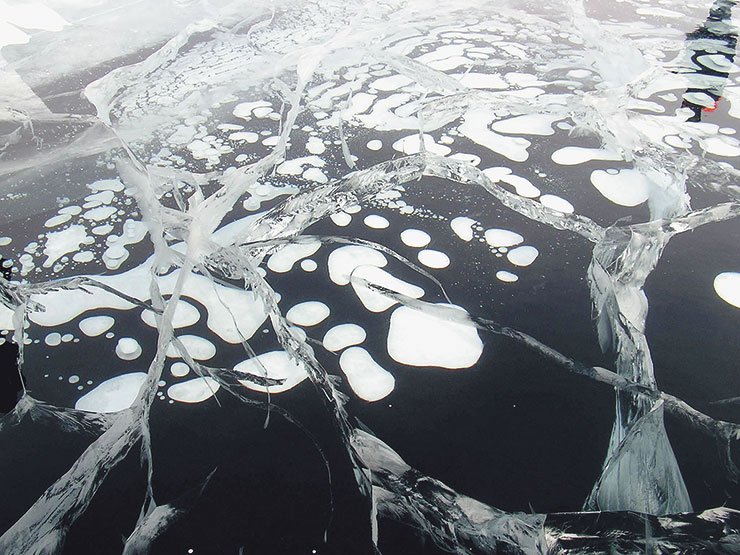

По современным данным, общий запас растворенного метана в озере составляет свыше 800 т. Чтобы поддержать такую концентрацию, в озеро должно поступать ежегодно около 80 т газа (Гранин и др., 2013). Байкал также является единственный пресноводным водоемом планеты, где в 1997 г. были обнаружены огромные залежи газогидратов, которые представляют собой уникальные «консервы» из воды и метана, где объемное содержание газа может достигать 150—180 единиц на единицу объема! Образуются газогидраты при низких температурах и высоком давлении – именно такие особые условия характерны для глубоководных районов этого пресноводного «океана».

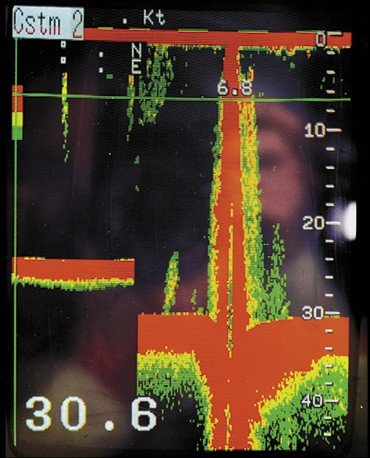

Метан, постоянно выделяющийся из байкальской осадочной толщи, образуется в результате преобразования органического вещества глубоко захороненных осадочных пород. Места так называемой газовой разгрузки обнаруживаются как на больших, так и малых глубинах. Особой интенсивностью газовой разгрузки характеризуется прибрежная акватория дельты (где и был снят ролик) и сама дельта р. Селенга, где находится мощная (до 7,5 км) толща осадков с повышенным содержанием органики, которая начала образовываться здесь задолго до формирования современного Байкала (Исаев, 2001).

Особая примета байкальских глубин – массовое проявление «грязевого» вулканизма как результат большой мощности осадков, тектонических особенностей озерного дна и современной сейсмической активности. Грязевые вулканы по форме очень напоминают обычные: выбрасывая струи жидкости и газа, которые могут достигать десятки и сотни метров, они проявляют себя на поверхности воды лишь лопающимися пузырьками газа. Именно в районе грязевого вулкана Маленький в 2011 г. был зарегистрирован газовый «факел» высотой более 1000 м!

Во второй половине прошлого века интенсивность разгрузки газов в Байкале значительно снизилась, что могло быть связано с повышением уровня озера после строительства Иркутской ГЭС, что спровоцировало понижение внутрипластового давления и интенсивности выходов метана (Гранин и др., 2014). Однако за последнее десятилетие концентрация метана в водной толще возросла в 3 раза. Некоторые исследователи связывают с этим событием катастрофические изменения в байкальской экосистеме, в первую очередь болезнь и гибель уникальных байкальских губок-фильтраторов. Дело в том, что губки живут в тесном симбиозе с микроорганизмами, в числе которых – метанотрофы, окисляющие метан и его производные. И возрастание содержания метана, благоприятное для таких микроорганизмов, может привести к разрушению этого симбиотического сообщества.

Здесь не лишним будет вспомнить и о запасах природных газогидратов, хранящихся в байкальских глубинах. Эти кристаллические клатратные соединения существуют на границе фазовой устойчивости, поэтому даже незначительные изменения давления и температуры (например, вследствие потепления климата) могут привести к их лавинному необратимому разрушению с освобождением огромного количества метана. Последствия такого события трудно себе даже представить.

Редакция журнала "НАУКА из первых рук" благодарит Н. Гранина и О. Хлыстова (Лимнологический институт СО РАН, Иркутск) за помощь в подготовке материала