Байкал в моей жизни

...Вот уже 16 лет я – директор Лимнологического института. Академические институты бывают разные. Большая часть из них – конгломераты, конфедерации лабораторий. Возьмем типичный химический институт. Каждая лаборатория в нем развивает химию какого-то класса соединений под руководством крупного ученого – специалиста в своей отрасли. Интеграция на уровне института идет в основном за счет технической базы: приборов, методов анализа, библиотеки, баз данных. Если лабораторию из такого института перенести в другое место – особой беды не будет, она почти самодостаточна.

Иное дело – институты междисциплинарные. Здесь лаборатории должны вместе решать общую задачу силами разных отраслей фундаментальной науки – математики, физики, химии, биологии. Например, создать катализатор, либо сделать атомную бомбу, либо узнать что-то новое о мировом океане.

Не все знают, что такое лимнология. А это – просто наука об озерах (limnos по-латыни – озеро). Задача лимнологических институтов – изучать те или иные озера, обычно – малые и юные, таких – подавляющее большинство, чтобы решить практические задачи – уберечь от загрязнения, повысить улов рыбы, обеспечить водоснабжение. Наше озеро – самое большое в мире, и лимнологический институт тоже самый большой в мире, 340 человек. Но фактически мы представляем собой миниатюрный институт океанологии...

Первые встречи

Врезалась в память картинка: мне пять лет, я еду с мамой на поезде во Владивосток. Едем долго – 1944 год, война, время трудное. Народ говорит: сейчас будет Байкал, не озеро – море! Наконец, Слюдянка, торгуют омулем. Мое самое сладкое лакомство – морковка вареная. А тут – омуль, неиспытанный запах копченой рыбы. Таким был мой первый Байкал – кормилец!

Следующая встреча с Байкалом – букварь. Несколько строк об озере, самом глубоком в мире.

Потом была серия «научно-популярная литература», такие тоненькие брошюрки на серой бумаге с отличными рисунками-чертежами – как устроено радио, как делают электрическую лампочку… Мама покупала их для меня в неимоверных количествах. Знаменитый популяризатор Перельман привел людоедский пример: если все человечество утопить в Байкале, его уровень поднимется всего на 5 миллиметров. Запомнилось!

Потом – шестидесятые годы – знаменитый фильм Герасимова «У озера». Помню картинку: зима, солнце, великолепные сосульки-наплески на берегу Байкала и возле них – юная героиня. Весь СССР жалел озеро, не убеждали кадры с уникальными очистными сооружениями целлюлозного комбината.

И вдруг – 1987 год. Академик В. А. Коптюг спрашивает: не согласитесь ли поехать в Иркутск и руководить головным институтом по проблеме Байкала? Огромная честь и огромный вызов: справлюсь ли? Cудьба… Сомнений не было: еду.

Перекресток дорог и судеб

Какой он, священный Байкал? Обычное ледниковое озеро живет 10 тысяч лет. Постепенно заносится илом, становится болотом, болото зарастает лесом. И… нет озера. Байкалу же несколько десятков миллионов лет, т. е. в 2500 раз больше! Представьте себе человека, который живет не 100 лет, а 250 тысяч лет – это был бы не человек, а что-то другое. И все 25 миллионов лет Байкальский рифт рос, Байкал расширялся и углублялся. И будет дальше расти. Не просто озеро – будущий океан.

У самых истоков российской науки – гости Петра I и Екатерины II, первые байкаловеды – немецкие естествоиспытатели, российские академики XVIII века Мессершмидт, Гмелин, Георги. Байкальского омуля называют Coregonus migratoris autumnalis Georgi. Следующий, XIX век – мятежные ссыльные поляки Дыбовский, Годлевский – таинственная рыба-голомянка Comephorus dybowskii, прозрачный рачок макрогектопус, которого, как утверждал Дыбовский, открыл не он сам, а его бежавшая по льду лошадь Анцыпа… Великие российские биологи и байкаловеды XX века Мейер, Берг, Верещагин, Кожов, Талиев, Скабичевский – несмотря на все революции и войны.

Вспоминается работа одного американского ученого, посвященная эволюции байкальских «букетов видов», опубликованная в 1953-м. В том году умер Сталин. Холодная война, железный занавес, русские – враги, маккартизм, наша борьба с «низкопоклонством перед Западом», новых статей наших ученых о Байкале ни на английском, ни на немецком нет, а тут – огромная обзорная статья по «красному» Байкалу!

Чем же неустанно манит Байкал ученых разных стран мира? Наше озеро – огромный природный «синхро-трон», модель еще более сложных природных систем – мирового океана, биосферы, место, где на наших глазах протекают геологические процессы и образуются новые виды. Эндемиков в Байкале больше, чем во всей остальной Сибири.

Возьмем байкальского тюленя – нерпу. По данным нашего института, она попала в Байкал 800 тысяч лет назад. За это время бесчисленные популяции предков человека расселились по всему земному шару. Каждая развивалась своим путем, возникло разнообразие средств защиты от инфекций, и считается аксиомой, что именно благодаря этому человечество смогло выжить. Нерп в Байкале всего 100 тысяч, и они поневоле вступают только в родственные браки. Разнообразия нет. Как же они выжили?

Восемь километров байкальских осадков – непрерывная летопись палеоклиматов величайшего континента. Надо только подобрать к ней правильный ключ, и, может быть, мы наконец узнаем, что с нами будет в ближайшем будущем – вымерзнем или зажаримся?

Зачем сюда прилетела дама-геолог из Австралии? Не ближний свет. Оказывается, она вообще-то изучает рифт, по которому много десятков миллионов лет назад прошел раскол между Антарктидой и Австралией. А у нас рифт растет сегодня.

Международную команду физиков и химиков из Калифорнии, с Гавайских островов, из Канады, Швейцарии и Новой Зеландии интересует обмен глубинных байкальских вод. В Байкале нет характерных для океана градиентов солености, и фундаментальные проблемы гидродинамики здесь изучать проще.

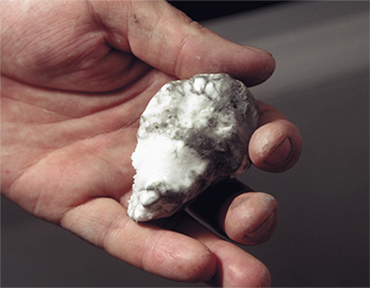

А проблема газовых гидратов? В океанах огромное количество метана захоронено в виде этого твердого вещества, которое устойчиво только при низкой температуре и на большой глубине, при высоком давлении. Недоступное пока топливо будущего. Почему непривычные к холоду индийские ученые приехали к нам в разгар зимы? Оказывается, в теплом и глубоком Индийском океане гидраты почти невозможно поднять со дна – они успевают растаять. А наши ребята могут добыть их всегда, и зимой, и летом, но работать со льда удобнее. Совершенно неожиданно для себя индусы попали в компанию «гидратчиков» из Бельгии и Японии…

Благодаря огромному объему, медленному обмену (400 лет) и хорошему вертикальному перемешиванию воды Байкала имеют удивительно постоянный состав главных ионов и могут служить естественным стандартом для обеспечения единства гидрохимических измерений – как знаменитый метр в Париже, а вернее как лазерный эталон длины. В одну и ту же реку, как говорили древние, нельзя войти дважды. В нашу одну и ту же воду можно будет войти еще много раз – она не изменится и в ближайшие сто лет.

Байкал отлично подходит для обучения молодых океанологов. Морские научные рейсы проходят долго и очень дороги, студенты в них в основном они едят, спят и ждут допуска к эксперименту. У нас учиться океанологии можно и быстрее, и дешевле. Несколько международных школ уже состоялось. Все как в океане – отбор проб глубинной воды и осадков, измерения температуры и электропроводности, геофизика, отлов организмов. Ждать не надо – сразу после «станции» можно вернуться домой по берегу.

Мне повезло. Я попал на Байкал в 1987 году, когда падение железного занавеса широко открыло Байкал для мировой науки. При этом попутном ветре нам удалось уцелеть в шторме перестройке, сохранить свое лицо и даже стать сильнее.

Лимнология

Вот уже 16 лет я – директор Лимнологического института. Академические институты бывают разные. Большая часть из них – конгломераты, конфедерации лабораторий. Возьмем типичный химический институт. Каждая лаборатория в нем развивает химию какого-то класса соединений под руководством крупного ученого, специалиста в своей отрасли. Интеграция на уровне института идет в основном за счет технической базы: приборов, методов анализа, библиотеки, баз данных. Если лабораторию из такого института перенести в другое место – особой беды не будет, она почти самодостаточна.

Иное дело – междисциплинарные институты. Здесь лаборатории должны вместе решать общую задачу силами разных отраслей фундаментальной науки – математики, физики, химии, биологии. Например, создать катализатор, либо сделать атомную бомбу, либо узнать что-то новое о мировом океане.

Не все знают, что такое лимнология. А это – просто наука об озерах (limnos по-латыни – озеро). Задача лимнологических институтов – изучать те или иные озера, обычно – малые и юные, таких – подавляющее большинство, чтобы решить практические задачи – уберечь от загрязнения, повысить улов рыбы, обеспечить водоснабжение. Наше озеро – самое большое в мире, и Лимнологический институт тоже самый большой в мире, 340 человек. Но фактически мы представляем собой миниатюрный институт океанологии.

Природа границ между дисциплинами не признает. Химию вод Байкала нельзя понять, не зная физики – механизмов перемешивания вод и обмена веществ с атмосферой. Не обойтись и без биологии – многие вещества в огромных масштабах преобразуются биотой. А как понять пути возникновения знаменитых эндемиков, не зная всех деталей – происходивших в прошлом изменений климата, химии вод, морфологии Байкальской котловины? Почему в Байкале не одна, а две очень похожие по облику и образу жизни голомянки – большая и малая? Может быть, в озере когда-то было две разделенные котловины? Это не физика, не химия, не биология, а естествознание.

В идеале лаборатории у нас должны делиться по отраслям знания – гидрофизика, гидробиология, гидрохимия. Каждая должна понимать язык своей отрасли, владеть современными методами, а главное – отвечать за качество данных. Ведь биолог не может судить, правильно ли провел измерение физик, а физик не может решать, прав ли биолог, идентифицировавший виды. Каждую конкретную задачу приходится решать вместе. Как же контролировать качество?

К счастью, методология всех естественных наук едина. В решении любой проблемы можно выделить стандартные этапы, которые ставят заслон непрофессионализму. Например, оценка новизны. Нужно ли начинать исследование, может быть, задача давно решена?

Мой однокурсник Сергей Кара-Мурза научил меня очень простому приему. Стоит ли читать научную публикацию? Посмотри сперва заглавие, а потом список цитируемой литературы. Если в русскоязычной публикации ссылки только на русские работы и на переводные монографии иностранных авторов тридцатилетней давности – можно сэкономить время и саму статью не читать. Конечно, есть шанс упустить открытие самородка, но этот шанс ничтожно мал. Зато почти наверняка автор статьи не имеет понятия о современном состоянии своей науки. Такого ученого не надо брать в междисциплинарную команду.

Второй простой критерий – рейтинг. В России эту тему всегда понимали плохо, и не только в науке. Мы – коллективисты. По нашему внутреннему убеждению, незаменимых людей нет. Каждый не хуже Билла Гейтса. Если добился успеха – берегись, высовываться опасно. В науке успех измеряется не деньгами, а рейтингом ученого. Можно ли доверить ученому грант – деньги налогоплательщика? По-моему, руководство можно доверять только тому, кто раньше добился успеха. Другие пусть пока побудут исполнителями.

Сколько раз тебя цитировали за твою жизнь, сейчас узнать очень просто – есть доступная через Интернет Web of Science. Хочешь понять, кто просится работать на Байкале – ученый, шарлатан, а может быть даже шпион – посиди 15 минут за компьютером. Недавно у нас был нобелевский лауреат Цинкернагель. Рейтинг – 11 тысяч ссылок! Типичный рейтинг естественника – члена РАН – несколько сотен ссылок. Легко вычислять и «экологов». Например, некий ученый гневно выступает против того, что в Байкал сбрасывают фосфор. В Web of Science на него за всю его долгую жизнь только одна ссылка. На статью о поведении белок. О фосфоре – ничего.

Директору сегодня не нужно много ума, чтобы объективно оценить уровень потенциальных партнеров. Но этого мало. Нужно все-таки знать «понемногу о многом». Путь к этому долгий, начинать надо в детстве.

Немногое о многом

Я с глубочайшим уважением отношусь к ученым, которые знают «многое о немногом». Такие люди работают на самых передовых рубежах, создают принципиально новые знания. Задачи себе они ставят сами. Ничего труднее этой работы нет. Чтобы добиться успеха, нужно быть буквально подвижником, не отвлекаться ни на минуту. Но и этого мало – нужен особый талант, нужна и удача. Таким ученым иногда дают нобелевские премии, и это правильно. А чаще – вспоминают об их открытиях спустя много лет после смерти.

Еще в XVIII веке естествоиспытатели не стеснялись переступать границы между отраслями знаний. Да и в современной науке крупнейшие прорывы принадлежат не узким специалистам – возьмем теорию происхождения видов Дарвина, учение о биосфере Вернадского или двойную спираль Уотсона и Крика. Однако, рецепт не так прост – переступай границы, и станешь великим. От великого до смешного всего один шаг – нет ничего смешнее недоучки, уверенного в том, что он знает «многое о многом».

Как же быть? Ведь Байкал нужно изучать сегодня, да и зарплата идет, а великого энциклопедиста нет. Выход один – интеграция профессионалов. Знаменитая «сигма» Сибирского отделения.

Как же быть? Ведь Байкал нужно изучать сегодня, да и зарплата идет, а великого энциклопедиста нет. Выход один – интеграция профессионалов. Знаменитая «сигма» Сибирского отделения.

Директор междисциплинарного института, как минимум, должен знать немногое о многом. Лично мне руководить Лимнологическим институтом интересно. Институт – не скрипка, не пианино и не ударник, а оркестр. Дирижер не должен подменять скрипача или пианиста, его задача – работа с людьми. Не всем такая работа по душе, но мне нравится. Признаюсь, для меня нет большего удовольствия, чем объединить в комплексную научную экспедицию людей из разных стран, разных наук, с разными методами и даже с разными задачами. Зачастую буквально накануне рейса. Нужны «домашние заготовки» – надо твердо знать, какие «гиперпроблемы» следует решить, и какие можно решить имеющимися средствами.

Я не знаю точно, как стать дирижером. Работа вроде простая – маши руками. Некоторые политики пробовали. Наверное, все-таки, мало махать руками – еще нужно, чтобы музыканты тебя слушались. Не только на выступлении, а еще и на репетициях. Значит, надо знать нотную грамоту и играть хотя бы на одном инструменте. Чтобы приняли на работу, наверное, нужны дипломы и справки. А чтобы публика ходила – еще и репутация, рейтинг.

Когда В. А. Коптюг приглашал меня на Байкал, справки и рейтинг у меня были. Окончил химфак МГУ, работал в Москве, а потом в Новосибирске, защитил кандидатскую, а потом и докторскую, получил Госпремию, руководил лабораторией ультрамикробиохимии в Новосибирском институте биоорганической химии.

Знал я и немногое о многом. Заслуги моей в этом, быть может, и нет – такие выпали гены и так сложилась биография.

Мой отец был инженером-судоремонтником. В 1944 году мы с мамой ехали во Владивосток, а затем через Тихий океан к папе, который работал в Америке специалистом на все руки – ремонтировал наши суда, доставлявшие военные грузы по ленд-лизу, покупал нефть, был «красным купцом» – впервые продал американцам консервы из камчатских крабов, палехские шкатулки, федоскинские подносы. Он так и не сказал мне, за что ему дали орден Красного знамени в 1949 году, после Штатов – наверное, не за крабов. На наших судах – территории СССР – он организовывал приемы от имени видных советских гостей Америки. Трудно поверить, так давно это было, но мне жал руку Чарли Чаплин, гость Константина Симонова на нашем пароходе. Главный урок отца – делать дело без оглядки, свое и не свое, не чиниться и главное – не бояться брать на себя ответственность. А ценой ошибки тогда была свобода или даже жизнь – много больше, чем сегодня.

И в Америку в 1944, и в Одессу в 1949 г. мы ехали по морю. Других детей среди пассажиров не было. И капитаны, и механики, и боцманы меня баловали – оба судна я облазил от мостика до машинного отделения. До сих пор обожаю судовые машины и запах солярки. Так я узнал немного о флоте – кто мог думать, что на Байкале придется отвечать за целую флотилию…

Через три месяца после приезда в Штаты я свободно говорил по-английски. В первом классе американской школы – аналоге старшей группы нашего детсада, куда меня отдали – мальчики сами делали грузовики, выпиливали чурочки, сбивали их гвоздями, красили. А девочки сами варили кукольный по размеру, но настоящий обед. В то время Америка была интересным местом, страной изобретателей и инженеров, в которой с детства воспитывалось уважение к ручному труду.

Уже в Москве, в 7 классе, я увлекся химией и самостоятельно освоил стеклодувное дело – мог спаять почти любую небольшую стеклянную вещь – ампулу, тройник, реторту, холодильник Либиха, сосуд Дьюара. Это очень пригодилось для карьеры. В 2003 году, когда меня выбирали в академики, мой однокашник, академик Евгений Свердлов, напомнил членам отделения с трибуны: «Вы должны Майкла выбрать – вспомните, кому из вас он не спаял пульверизатор?»...

Жизнь моя, несомненно, сложилась бы иначе, если бы не приобретенный в детстве английский, не учеба в 1-й специальной английской школе Мосгороно, где преподавали английский, английскую литературу, а также географию, анатомию и электротехнику на английском. Даже белорусские партизаны в драмкружке говорили по-английски. После университета приходилось подрабатывать в Бюро переводов. Система была жесткая, на большую статью давали дней десять. Пришлось узнать немногое об очень многом – о пластиках, о разделении изотопов урана, о гистохимии ферментов, об очистке стоков.

Моя первая научная публикация «О синтезе хлорвинилкетона», третий курс МГУ, тоже была результатом знакомства с немногим о многом. Считалось, что этот кетон, нужный коллегам в лаборатории, никак нельзя «варить» в масштабе больше 200 граммов. Я успешно «сварил» его в масштабе 5 кг – для этого пришлось сделать силами химфаковских мастерских металлический реактор. Главной частью реактора стала американская, взятая без ведома мамы и, увы, любимая ею эмалированная кастрюля. Узнал немногое о работе конструктора, токаря, фрезеровщика и даже кузнеца.

Мой путь из Москвы на Байкал лежал через новосибирский Академгородок. Что же привлекло меня тогда, в 1965, настолько, что я решил сменить знаменитый Институт химии природных соединений и столичную жизнь на неизвестность? Коллеги меня просто не понимали: как можно бросить Москву и поехать куда-то в глушь, «к медведям»?

На решение повлияло три фактора. Первый – человеческий, Сандахчиев Лев Степанович, в то время молодой блестящий ученый (сейчас – академик, директор новосибирского «Вектора»). Он «заманил» меня интересной работой. Второй фактор – субъективный: обещание не эксплуатировать на переводах научных статей на английский – эта общественная нагрузка буквально «достала» меня на прежней работе в Москве... И третий – сама инфраструктура Новосибирского института органической химии. Технологический корпус модельных установок, где можно было делать опыты уже не с литровыми реакторами, а с установками емкостью до 10 тонн. Конструкторское бюро. Прекрасные механические мастерские. Группа радиоэлектроники. Стеклодувная и кварцедувная мастерская. Такие опытные производства вообще были нормой для новосибирского Академгородка. Отцы-основатели – Лаврентьев, Будкер, Ворожцов, Николаев, Боресков – справедливо считали, что, не имея опытного производства, нельзя ничего внедрить в практику. В Москве же в Академии наук ничего подобного по масштабу не было. Здесь я узнал, что такое технологический регламент, конструкторская документация, нормоконтроль.

В новосибирских мастерских я увлекся выпуском опытных партий малых научных приборов для физико-химической биологии – микронасосов, микропипеток, а позднее – приборов для электрофореза. В Москве «средства малой механизации» покупали по импорту за большую валюту, а в Новосибирске об этом нечего было и мечтать. Самопальной техники хватило на всех, даже в родную Москву потом отправляли.

Милихром

Выбор В. А. Коптюга пал на меня, думаю, по двум причинам. Еще за пару лет до того я ему говорил, что готов, если надо, куда-нибудь поехать, чтобы попробовать себя в самостоятельном деле. Во-вторых, наступило время применить к охране Байкала современные приборы и методы. В. А. Коптюг хорошо знал и всегда горячо поддерживал «милихромостроение».

В 1969 году Л. С. Сандахчиев после защиты кандидатской начал новую тему. По образованию он был химик-полимерщик, по опыту работы – биоорганик. А решил он заниматься в Азии биохимией индивидуального развития одноклеточной средиземноморской водоросли Acetabularia mediterraniа. Новое дело поставил со своим обычным размахом – трудно поверить, но даже морскую воду возил цистернами из Владивостока. Вряд ли можно себе представить, чтобы современные научные бюрократы – не только наши, но и иностранные – позволили делать такую работу. Ведь им нужны «инновации», «рыночный спрос», «бюджетирование, ориентированное на результат», а ацетабулярией на рынке не торгуют – маленькая слишком.

Кстати, это интереснейший организм. Он состоит из одной клетки длиной до 5 сантиметров. Ядро – на одном конце, в «корешке». На другом конце вырастает изумительной красоты зонтик. Ядро – естественно, вместе со всей геномной ДНК – можно отрезать и перевязать стебель, чтобы цитоплазма не вытекла. У клетки, лишенной ядра, спустя несколько месяцев вырастает прекрасный зонтик. И что же делать с основной догмой новой биологии – вся информация о строении организма хранится в ядре, в ДНК? Ядра-то нет?

Чтобы разобраться с этой проблемой, Льву Степановичу нужно было научиться делать манипуляции с веществами, выделенными из одной клетки. Особенно – с нуклеиновыми кислотами. Выделять их, чистить, устанавливать строение. За 30 лет до знаменитой овечки Долли. Под его руководством наши славные мастерские в кратчайшее время сделали десятки приспособлений: микроманипуляторы, микрокузницы, микрошприцы и, наконец, первый микроспектрофотометр – дедушку «Милихрома».

Сандахчиев увлекался многими вещами – например, таким экстримом, как спелеология. Еще одним из увлечений был преферанс. Судьба свела его за карточным столом с Сергеем Владимировичем Кузьминым – гениальным, без преувеличения, оптиком и конструктором, лауреатом Государственной премии СССР и диссидентом, а в то время – старшим лаборантом из соседнего Института теплофизики без высшего образования с окладом 70 рублей, мечтавшим стать чемпионом мира по велоспорту. Буквально на спор Сергей пообещал сделать ультрафиолетовый микроспектрофотометр, способный «увидеть» ДНК из одной клетки ацетабулярии. Сказано – сделано. Через четыре месяца прибор был готов. Хроматографию ДНК в то время проводили на колонках объемом 10–20 миллилитров. Кювета обычного спектрофотометра – 3 миллилитра. На приборе Кузьмина Сандахчиеву сразу удалось провести хроматографию на колонке объемом 1 микролитр – масштаб и расход ДНК удалось снизить по сравнению с мировым уровнем в 10 тысяч раз!

Я в этом не участвовал. Только с восхищением наблюдал. И, конечно, сразу захотел применить новый метод в обычной – не клеточной – биохимии, которой тогда занимался. Мастерские быстро изготовили второй экземпляр. Через год мы с коллегой, Сашей Гиршовичем, отправили первую публикацию по полученным на приборе данным в международный журнал BBA. Ее не приняли. Рецензент смотрел в корень – он просто написал, что «в таком масштабе работать нельзя».

И он был прав. Один раз мы с Сашей потратили на это дня два. Ничего не получалось. Причина оказалась простой: хроматографическую микроколонку нужно было помещать в дебри прибора, внутрь, а растворитель вводить вслепую. Колонка была такой маленькой, что просто потерялась, а мы, не зная об этом, гнали растворитель мимо.

Для обычной биохимии, чтобы не нужен был микроманипулятор, мы увеличили масштаб в 10 раз, и получили установку с чувствительностью в 1000 раз лучше мирового уровня, а потом дали биохимикам. Путь был долгий, и в этой статье не о нем речь. К началу 1990-х годов в России удалось выпустить 6000 «Милихромов», правнуков первого микроспектрофотометра, для множества отраслей – науки, криминалистики, фарминдустрии, охраны природы. В годы перестройки уже частной фирме удалось выпустить и продать в «нищей России» около 100 «Милихромов А-02», приборов на мировой элементной базе, в основе которого – все тот же микроспектрофотометр С. В. Кузьмина. За 30 тыс. долларов штуку. Почему? Ответ прост – в коммерческой лаборатории прибор окупается за год.

Лицензию на право использования изобретения С. В. Кузьмина купил тогдашний лидер научного приборостроения – шведская фирма LKB. К этой акции и я приложил руку – пригодилось знание английского и гены «красного купца». Под руководством Лицензинторга прошел полезную школу международной торговли интеллектуальной собственностью – позднее на Байкале это очень пригодилось. Мы получили около 60 тыс. долларов и прекрасный швейцарский фрезерный станок, за которым я потом провел много месяцев, изготовляя новые «железки».

Сейчас много мечтают об «инновациях». Начальники плохо понимают три вещи. Во-первых, для инновации желательны безумные идеи – например, выращивать средиземноморскую водоросль посреди Сибири. Во-вторых, нужен талант, а лучше – гений, который не обещает, а делает работоспособный предмет. Таланты и гении, как правило, люди очень неудобные и мало управляемые. Как ни трудно, а приходится их терпеть. В-третьих, риск неудачи очень велик, а времени на внедрение нужно очень много – лет десять. Зато один «Милихром» окупает затраты не на один десяток академических лабораторий. От того же, что на доме появляется вывеска «Технопарк», гении в нем не заводятся.

В. А. Коптюг рассчитывал, что «Милихром» можно будет внедрить на Байкале. И это случилось. К сожалению, С. В. Кузьмин на Байкал не приехал – в 1986 г. он умер.

Десант

Переезд из Москвы в Новосибирск в 1965 году был очень полезен, и, думаю, не только мне. Известно, что человеку, особенно молодому, нужно обязательно раз в несколько лет менять место работы. Это как у кукурузы: гибрид первого поколения дает большой урожай, были бы удобрения. Эффект гетерозиса. В Новосибирске я нашел то, что искал – свободу научного поиска, гармоничное сочетание фундаментальной науки и опытного производства. Думаю, что пользу получила и лаборатория, которую возглавлял Д. Г. Кнорре – ныне академик, основатель крупнейшей российский школы биооргаников: пригодился опыт и традиции, воспринятые мною в Москве у моего учителя, основателя российской биоорганической химии академика Н. К. Кочеткова.

То же произошло спустя 22 года на Байкале. Различие в том, что сюда я приехал не один, а с «научным десантом» из 20 зрелых и молодых специалистов, в основном «новых биологов». Интересно, что все они по решению Иркутского обкома КПСС вскоре получили жилье. Могут ли такое сделать нынешние власти? Цель десанта – внедрить новые методы.

Коллектив, в который нам предстояло влиться, был очень предан науке: малооплачиваемый, но просто героический! Возглавлял его академик Г. И. Галазий, бескомпромиссный защитник Байкала. При нем было сделано очень много хорошего. Самое главное – он создал настоящий научный флот, построил наши здания в Листвянке и в Иркутске. Проблема была в том, что правительство требовало точные, количественные сведения о состоянии Байкала, а институт не мог их дать, не располагая ни нужными специалистами, ни приборами. Да и что греха таить – ради защиты Байкала иногда распространялись «страшилки» – не вполне достоверные сведения. Однако, подавляющая часть коллектива в «политической химии» не участвовала.

Здесь, наверное, пора сказать о моей позиции. Я не политик, и не люблю политиков. Чтобы реализовать свои идеи, политик просто обязан обманывать народ. Если идеи народу ясны – зачем тогда новый политик с его харизмой? И каковы шансы на избрание у политика, если он сразу заявит, что поведет народ по трудному пути без гарантии успеха? Не говоря уже о военных хитростях – обмане политических противников и внешних врагов. Политикам можно и посочувствовать. Их профессия – принятие решений в условиях недостатка информации. Времени нет. Если бы время было, политики были бы не нужны – ученые бы все изучили и сказали, что делать. Вот только беда еще, что ученые в ногу не ходят. Как ни неприятны мне политики, я понимаю, что человечество без них не обойдется.

Огромная заслуга старых байкаловедов состоит в том, что они не допустили «хозяйственного освоения» озера, а ведь тут хотели построить не один, а 30 комбинатов. Как и Г. И. Галазий, я искренне считаю, что Байкальскому целлюлозному комбинату на Байкале не место. Вот только почему все говорят исключительно о стоках? А воздух? Запах меркаптана чувствуется в радиусе 10 км. А индустриальный ландшафт? Разве в Сибири мало места? Какой моральный ущерб принесло России решение Н. С. Хрущева построить БЦБК – не подсчитать.

Г. И. Галазий был совершенно прав, выступая против самого советского (и российского) принципа охраны водоемов – пресловутых ПДК, предельно допустимых концентраций. При их установлении нужно ответить на вопрос: сколько точно грязи можно вылить в Байкал, чтобы ничего ему не было? Госплан требовал – скажите точно, а уж промышленность мы разместим сами, не ваше это дело, товарищи ученые.

Но объем Байкала огромен. ПДК – прямой путь к его безнаказанному загрязнению. Как быть, если сегодня мы не видим загрязнений – нам не позволяют методы, а через 50 лет мы увидим не только их, но и результаты их необратимых воздействий? Ведь Байкал – не пруд, воду из него не сольешь и не нальешь новую. В промышленно развитых странах – США, Германии, Скандинавии «экологические» ПДК никогда не применяли и не применяют. У них действует прагматический принцип: планомерно и постоянно снижать сбросы, экономическими методами заставляя промышленность внедрять новые природоохранные технологии. Россия же, как всегда, идет своим путем.

Первая срочная работа, которую нам пришлось делать на Байкале, – создание и утверждение «Норм допустимого воздействия на экологическую систему озера Байкал». При поддержке В. А. Коптюга нам удалось уйти от принципа ПДК, внедрить идею перехода к новым технологиям, идею сохранения ландшафтов. Многое осталось на бумаге, но кое-что было реализовано. Например, в 1990 году Селенгинский ЦКК впервые в мире внедрил бессточную технологию, и с тех пор промышленных сбросов у него нет. Если бы так пошло дальше – в Байкальске давно было бы бессточное, не загрязняющее воздух производство. Тогда бы осталась только проблема ландшафтов, но с ее решением можно было и подождать – на Байкале хватает и других антропогенно изуродованных ландшафтов.

Сразу стало ясно: нужен отечественный закон об охране Байкала. Нужно включить Байкал в Список мирового природного наследия. Сегодня обе задачи формально решены, хотя реально эти правовые акты не действуют – нет политической воли.

Таможня дает добро

Было необходимо как можно скорее получить всестороннюю информацию о состоянии Байкала. Помогли и наши новые методы, и мировая наука. При поддержке В. А. Коптюга в 1988 г. на Первой Верещагинской научной конференции было объявлено о намерении Сибирского отделения создать Байкальский международный центр экологических исследований – организацию, в которой ученые всех стран совместно с российскими учеными могли бы свободно изучать все стороны Байкала. Центр был создан позднее, кажется, в 1990 году, но начал работать еще до создания. Начался настоящий бум. За прошедшие годы на Байкале побывало около 2000 иностранных ученых, инженеров и студентов, и не на симпозиумах, а в тяжелых экспедициях. Они привозили уникальное, часто – тяжелое оборудование. В первое время «работала» романтика – оказывается, многие всю свою жизнь мечтали побывать на Байкале. Потом включилась экономика – за шесть долларов можно было сделать банкет на шестерых со свечами в московском ресторане; экспедиции были баснословно дешевы.

В Иркутске тогда было три таможенника – сейчас 3000. Помню, пришли часов в восемь вечера два контейнера из Америки с тяжеленным геофизическим оборудованием. Таможенник с печатью уже был дома. Другой таможенник дал телефон и адрес первого, тот вошел в положение, поехал с нами на станцию и поставил печать – выпустил груз. Ночью его перегрузили на корабль, а утром пошли в рейс. Много было и курьезного, и серьезного.

Мой скудный опыт внешней торговли и знание немногого о многом весьма пригодились... На ходу приходилось писать меморандумы с планами экспедиций и взаимными обязательствами, объединять физиков с биологами, японцев с бельгийцами, американцев с немцами, и всех иностранцев – с русскими из многих наших научных центров. «Новые биологи» из десанта расшифровали хронологию становления комплекса байкальских эндемиков. Сложилась Иркутская школа специалистов по палеоклиматам… В 1988 г. в Wеb of Science было зарегистрировано 15 ссылок с ключевым словом Baikal, а с конца 1990-х ежегодно регистрируется 120—150 ссылок.

Нельзя сказать, что российская наука на Байкале до этого была «плохая», вовсе нет. Но она была мало известна в мире, да и в самой России. Сейчас ситуация радикально переменилась – в мире нас знают, и наши ученые из первых рук узнают о том, что творится в мире. Мы многому научились, но и сами научили многих. Самое же главное – произошел буквально взрыв в приобретении точных знаний об озере.

Мировая наука признала, что его чистота близка к первозданной – не считая небольших загрязненных участков. Относительно отечественной науки всегда можно высказать сомнения: не отражает ли она мнения тех или иных групп политического влияния? Думать же о сговоре сотен ученых двух десятков стран мира, наверное, может только сумасшедший. Опираясь на мнение мировой науки, ЮНЕСКО по заявке России включило Байкал в Список участков мирового природного наследия. Разумеется, в этот список не включают объекты, претерпевшие необратимые антропогенные изменения.

Помимо чисто научных, было и много «околонаучных» проектов – экспедиция National Geographic, команды Жака Кусто, Японского телевидения и другие.

Сейчас процесс паломничества стабилизировался, вошел в русло нормального научного сотрудничества. Стало меньше сенсаций и банального любопытства, и больше – серьезной работы, направленной на решение фундаментальных научных вопросов, например, проблемы эволюции, проблемы палеоклиматов, упомянутой выше проблемы газовых гидратов, проблемы «барьерных зон», проблемы биогеохимического цикла кремния. У нас есть дорогостоящие современные приборы. Наши ученые по праву вносят в совместные работы с иностранцами если не ведущий, то всегда равный вклад. Многие наши люди с байкальского «трамплина» уехали за рубеж, но (нет худа без добра!) освободились их ставки, и у нас как нигде много молодежи – больше 50 %. Самое важное – к нам едет учиться молодежь из-за рубежа. Бытовые условия для них пока создать не удалось, есть только самые спартанские, и иностранной молодежи немного. Будем живы – будет больше. Мы никогда окончательно не станем частью мировой науки, если иностранная молодежь не будет учиться в России.

Сейчас на Озере, получившем мировой сертификат чистоты, бурно развивается туризм, проводятся зимниады, какие-то голландцы на коньках едут, на велосипедах (!) из конца в конец озера по льду. Приятно предполагать, что и мы внесли в этот процесс свой вклад.

Международное сотрудничество на Байкале было очень интересно не только в научном, но и в человеческом плане. Расскажу самую удивительную историю – как и зачем английские солдаты мыли сапоги в Байкале.

Как английская армия сапоги мыла в Байкале

Уинстон Черчилль считал, что многое в истории определяется случайностью, но его целью всегда было оседлать случайность. Нам же седлать случайность приходилось часто. Самый курьезный случай произошел с английскими солдатами.

В один прекрасный день в институт приходит письмо от некоего капитана английской армии, офицера полка Green Howards, который просит помощи в организации поездки на Байкал с его солдатами. Оказывается, у них есть традиция – каждый год ездить в какое-нибудь труднодоступное место, чтобы помочь людям, а заодно и потренироваться. Об этой идее знают и английская королева, и российские власти. Помощь от нас нужна в одном: выбрать объект на Байкале, но лучше всего в горах. Что же можно предложить англичанам? В горах институт не работает, да и шут его знает, что там в этих горах. Предложил работу в самом деле нужную и героическую: под руководством наших биологов учесть байкальскую нерпу. Содержание работы было таким: весной, по распадающемуся льду проехать поперек Байкала на мотоциклах 25—30 раз, на каждом разрезе разбить 5—10 квадратов, посчитать на них все нерпичьи лунки, в которых есть белая шерсть вылинявшего новорожденного нерпенка. Зная число щенков, пересчитать его на всю площадь Байкала, и найти общую численность из возрастно-половой структуры. Последний учет мы делали несколько лет назад, мотоциклов нет, энтузиастов-биологов мало – помощь англичан явно пригодится. К тому же на льду Байкала точно нет никаких военных объектов. Написал англичанам, жду. Идея понравилась. Приехал капитан и еще один офицер – все уточнили.

Экспедиция на носу – а наше начальство ни о чем не просит. И вдруг англичане просят поддержать их визы. Странно, вроде королеве легче договориться с нашим посольством. Звоню в наше посольство в Лондон, в английское посольство в Москве. Никто ничего не знает. Советуют узнать в нашем Генштабе. Звоню. Просят написать письмо. Пишу – если можно, разрешите, если нельзя – запретите. Ответа нет. Еще раз звоню и пишу – если письменно или устно не запретите, англичан приглашаю. Ответа нет. Даю поддержку виз. Визы даны, англичане прилетают почему-то из Германии на нашем огромном самолете с подержанным «Мерседесом» для руководителя нашей Облкомприроды, с пластиковыми мешками для мусора для наших «зеленых», с санями, мотоциклами, палатками, спальниками, сухими пайками и армейскими рациями. Таможня ни о каких разговорах королевы с Ельциным не знает – рации и геопозиционные системы без специального разрешения ввозить нельзя. А англичане без них на лед не идут – безопасность.

Вот тут мне досталось за превышение полномочий. В. А. Коптюг, чувствовалось, хотел побить, но попросил мягко: «Миша, пожалуйста, больше так не делайте». А мог бы и уволить… В конце концов, все обошлось – экспедиция состоялась. Нерпы оказалось много – 100 тысяч голов. Кто-то сказал, что регулярная английская армия побывала в России впервые после Севастопольской обороны 1853—1856 годов – забыл, наверное, про интервенцию во время гражданской войны у нас на севере.

Англичане, пока жили в Листвянке, вели себя как нормальные солдаты – пили, дрались с местными жителями, а один раз – между собой. Четыре солдата были женщинами, запомнилось, что они никому не позволяли помогать им таскать тяжелые грузы. А незадолго до того г-н Жириновский объявил, что русская армия будет скоро мыть сапоги в Индийском океане. Иркутская пресса подхватила: пока мы собираемся в Индию, английская армия уже моет сапоги в нашем Байкале… Сейчас – смешно, но тогда много пришлось пережить.

Зачем становиться академиком

Когда я поехал в Иркутск, В. А. Коптюг решил, что я должен стать членом-корреспондентом РАН, чтобы со мной считались чиновники. В первое время «погоны» помогали – не ответить по телефону, а тем более по «вертушке» (из московского кабинета шефа) было дурным тоном. Потом появилась масса новых «академий», и члены-корреспонденты перестали котироваться.

Спустя много лет – в прошлом году – меня выбрали в академики. За что – смотрите выше. За пульверизаторы.

Меня часто спрашивают: что же дает новое звание? Многие, особенно молодые ученые, искренне считают, что «погоны» не нужны и даже смешны. Я так не думаю. Ведь эта традиция возникла еще в каменном веке. Убив тигра, вождь вешал на шею его зуб, и все его слушались – не надо было перед каждым походом убивать нового. Так же и с генеральскими лампасами – удобно. Действительно, с академиком новые чиновники по телефону иногда разговаривают, можно решать вопросы. Для чего же использовать новые «погоны»?

Чувствую ли я себя академиком? Честно говоря, я чувствую себя не академиком, а призванным на Байкал солдатом. У меня в институте сейчас нет своей лаборатории. Без сомнения, ученый должен заниматься живой наукой, но при этом неизбежен конфликт интересов. Как можно отказать в поддержке себе, любимому?

Но жизнь сложнее схем. Поневоле несколько лет пришлось руководить лабораторией палеолимнологии. Сейчас по программе Президиума РАН занялся молекулярной биологией кремния – но это все-таки не лаборатория, а проект. Стараюсь делать это не в ущерб целому.

А время идет. Самое печальное в жизни старого академика – по-настоящему старый человек, сам того не замечая, теряет способность критически оценивать свои собственные мысли. А его по инерции слушают, а иногда и просто используют проходимцы.

Как же доказать себе, что пока работоспособен? Очень просто. В бизнесе стариков не выгоняют – пока зарабатывает деньги, полезен. Деньги никто зря не платит.

Не знаю, получится или нет, но своей главной задачей на ближайшее будущее считаю – доказать практическую полезность института в условиях рынка. Make money.

Весь лейтмотив охраны Байкала многие годы был негативным – нельзя одно, нельзя другое. По-моему, нужно сменить тональность – найти пути развития производительных сил Байкальского региона при строгом соблюдении Закона об охране озера Байкал и принципов мирового наследия. Беру пример с академика Ферсмана – еще в первую мировую войну он вместе с коллегами создал академическую комиссию по развитию производительных сил России, которая успешно работала и в советское время.

Что нужно развивать у нас, чтобы удвоить ВВП? А в Бурятии, может быть, и утроить – ведь это депрессивный регион.Возможности науки огромны. Есть уже частично реализованный проект – производство бутилированной глубинной байкальской питьевой воды. То, что Байкал – колодец планеты, бесценный запас пресной воды глобальной значимости – давно стало общим местом.

В начале 1990-х на Байкал приехал президент одного из японских банков и попросил пробу воды Байкала. Зачем? Оказалось, он задумал производить бутилированную байкальскую воду. Я задумался: где можно взять пробу? В истоке Ангары, с поверхности? Как бы не опозориться – ведь там поселок, запросто можно нарваться на кишечную палочку. Дали ему глубинную воду, она оказалась отличной. Так и возникла мысль – производить именно глубинную воду.

Идею запатентовали, выпустили опытную партию – трубу на глубину 400 м опустили со льда. Разработали технологию финишной очистки, стерилизации, весь комплекс методов анализа и контроля качества. Организатором был А. Н. Сутурин – геохимик, один из наших ведущих научных сотрудников.

Наши лимнологи давно установили, что вода «ядра» Байкала – с глубин от 300 м от поверхности до 50—100 м от дна – самая чистая. Это подтвердили и иностранные ученые, которые измерили «возраст» глубинных вод и ответили на вопрос, когда та или иная масса воды была на поверхности. Оказалось, что возраст придонной воды 8—10 лет, а возраст ядра достигает 16 лет. Это объясняется уникальным механизмом водообмена: часть поверхностной воды в Байкале поступает сразу на дно, минуя ядро. В результате живущие в Байкале организмы – главным образом, микробы – имеют возможность дольше всего очищать именно воду ядра. Потому она и самая чистая.

Потом возник вопрос: кто же будет покупать и пить нашу бутилированную воду? Было ясно, что только не россияне, – зачем, если вода течет из крана? Но жизнь опровергла все «научные» прогнозы. В 2003 г. россияне выпили 2 миллиарда литров бутилированной воды. Выпили они и 50 миллионов бутылей воды Байкала. Это, конечно, очень мало. Но все же – это оборот порядка 20 миллионов долларов. Только налогов было уплачено 8 миллионов у. е. Восемь годовых бюджетов Института. Ничто не мешает поставить на Байкале производство 2 миллиардов бутылей в год – оборот не менее 800 миллионов долларов в год. По 400 долларов в год на каждого жителя Байкальского региона – неплохо, как вклад в ВВП. И это будет – рано или поздно. Конечно, лучше бы поскорее. Если бы все люди пили по полтора литра в сутки только той воды, которая хранится в чаше Байкала, всем бы хватило на 6000 лет. Ресурс неисчерпаем. Вреда озеру нет.

Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. Наш первый долг сегодня – убрать необоснованные ограничения деятельности людей на Байкале. Приведу совсем свежий пример: с подачи ихтиологов из Улан-Удэ и московских экс-юннатов правительство приняло постановление о недопустимости изменения уровня Байкала в интересах работы Ангарского каскада ГЭС вне пределов 456—457 м над уровнем моря. Цель разработчиков запрета была вполне меркантильная – заставить иркутских энергетиков платить за «экологический ущерб», если они нарушат запрет. То, что запрет невозможно соблюсти технически – никого не волнует. Энергетикам нужен допуск не в 1, а в 1,5 метра, чтобы накапливать воду при маловодье и медленно спускать ее при избытке, не смывая расположенные ниже по течению от Иркутской ГЭС объекты. Цена вопроса – полтора миллиарда рублей только от снижения выработки энергии, полметра уровня – это 15 кубокилометров, т. е. четверть годового стока Ангары. Говорят, водников просили в прошлом году разрешить сбросить полтора сантиметра – те не разрешили – и чуть не сорвался северный завоз. Хорошо, что дожди пошли.

Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. Наш первый долг сегодня – убрать необоснованные ограничения деятельности людей на Байкале. Приведу совсем свежий пример: с подачи ихтиологов из Улан-Удэ и московских экс-юннатов правительство приняло постановление о недопустимости изменения уровня Байкала в интересах работы Ангарского каскада ГЭС вне пределов 456—457 м над уровнем моря. Цель разработчиков запрета была вполне меркантильная – заставить иркутских энергетиков платить за «экологический ущерб», если они нарушат запрет. То, что запрет невозможно соблюсти технически – никого не волнует. Энергетикам нужен допуск не в 1, а в 1,5 метра, чтобы накапливать воду при маловодье и медленно спускать ее при избытке, не смывая расположенные ниже по течению от Иркутской ГЭС объекты. Цена вопроса – полтора миллиарда рублей только от снижения выработки энергии, полметра уровня – это 15 кубокилометров, т. е. четверть годового стока Ангары. Говорят, водников просили в прошлом году разрешить сбросить полтора сантиметра – те не разрешили – и чуть не сорвался северный завоз. Хорошо, что дожди пошли.

Наша экспертиза однозначно показала, что регулирование уровня Байкала энергетиками с 1959 года не принесло никакого вреда экосистеме озера. Популяция омуля не убыла, как предсказывали ихтиологи – авторы запрета. Наш прямой эхолокационный учет показал, что между 1995 и 2003 г. она выросла от 20 до 50—70 тыс. тонн. Разница в 30 тыс. тонн омуля при рыночной цене 60 руб./кг стоит 1,8 миллиарда рублей. Омуля надо бы вылавливать – иначе он сам зря погибнет. Весь годовой бюджет Лимнологического института – около 40 миллионов рублей. Бюджет Бурятии – около 2 миллиардов. Прибыль считайте сами.

Может ли наука стать непосредственной производительной силой, как говорили раньше? Иногда может. В прошлом году было решено электрифицировать остров Ольхон. Задача важная – какая жизнь без электричества? Какой международный туризм? К тому же женщины жалуются – нельзя погладить платье, электрический утюг включить некуда, а старинных, на древесном угле, не выпускают. Силовой кабель на Ольхон решено прокладывать под водой. Это правильно, воздушная ЛЭП через пролив не украсила бы ланд-шафт. К тому же в проливе дует легендарная Сарма, а строительство ЛЭП, устойчивой к урагану, весьма дорого. За многие годы исследований мы накопили массу информации о Малом Море. У нас есть флот, есть геологи и биологи-подводники, есть связи с российскими геофизиками. По контракту с энергетиками мы исследуем маршрут прокладки силового кабеля и дадим рекомендации, как это сделать дешевле и надежнее.

Вот небольшой пример: на дне пролива обнаружились таинственные песчаные валы высотой около метра с расстоянием между гребнями 20 метров. Для безопасности кабеля крайне важно знать, как они образовались. По одному сценарию эти валы – волны ряби от течения в проливе. Если виноваты течения – их скорость очень большая – это для кабеля опасно. Второй вариант: валы – это бывшие дюны, затопленные барханы (см. рисунок на сw. 141). Во время последнего ледниковья, 18 тысяч лет назад, когда климат был сухой, Селенга пересыхала, уровень Байкала понижался метров на 30, обнажалось песчаное дно, дул сильный ветер – и формировались барханы. 15 тысяч лет назад влажность климата выросла, уровень потихоньку поднялся, и барханы залило. В этом случае опасности для кабеля нет – в следующий раз уровень понизится на 30 метров не скоро. Но окончательного ответа пока нет, можно придумать еще десяток сценариев. Ясно одно – даже палеолимнология может стать непосредственной производительной силой! Не исключено, что институт примет участие и в самой прокладке кабеля – ведь флот у нас есть.

Идей много. Обо всех не расскажешь. Разве что еще одна. К северо-западу от Байкала осваивается знаменитое Ковыктинское газовое месторождение. Сейчас реализуется программа газификации Иркутской области. Но рано или поздно газ нужно будет подавать на экспорт. Запуганные экологами проектировщики рассматривают только такие маршруты, которые обходят Байкал на многие километры. А почему? Ведь газ – не нефть, байкальскую воду при прорыве наземного трубопровода он загрязнить не может. Более того, в осадках Байкала содержатся огромные количества газовых гидратов, которые постоянно отдают метан в воду. Есть и другие выходы метана, не связанные с гидратами, особенно возле дельты Селенги. Почему бы не проложить трубу по короткому пути – по дну Байкала, как это делают на Балтике, в Черном море? Если труба лопнет, газовый пузырь уйдет в атмосферу, а вреда Байкалу не будет – в его воде и так растворено много метана, и все эндемики к этому приспособились. Зато дальше можно проложить экспортную трубу через Улан-Удэ, через другие промышленные центры Бурятии, дать ей экологически чистое топливо. О ВВП говорить не надо – ясно и так. Идея – спорная, но заслуживающая рассмотрения.

Если бы не был я академиком, никто бы и слушать не стал.