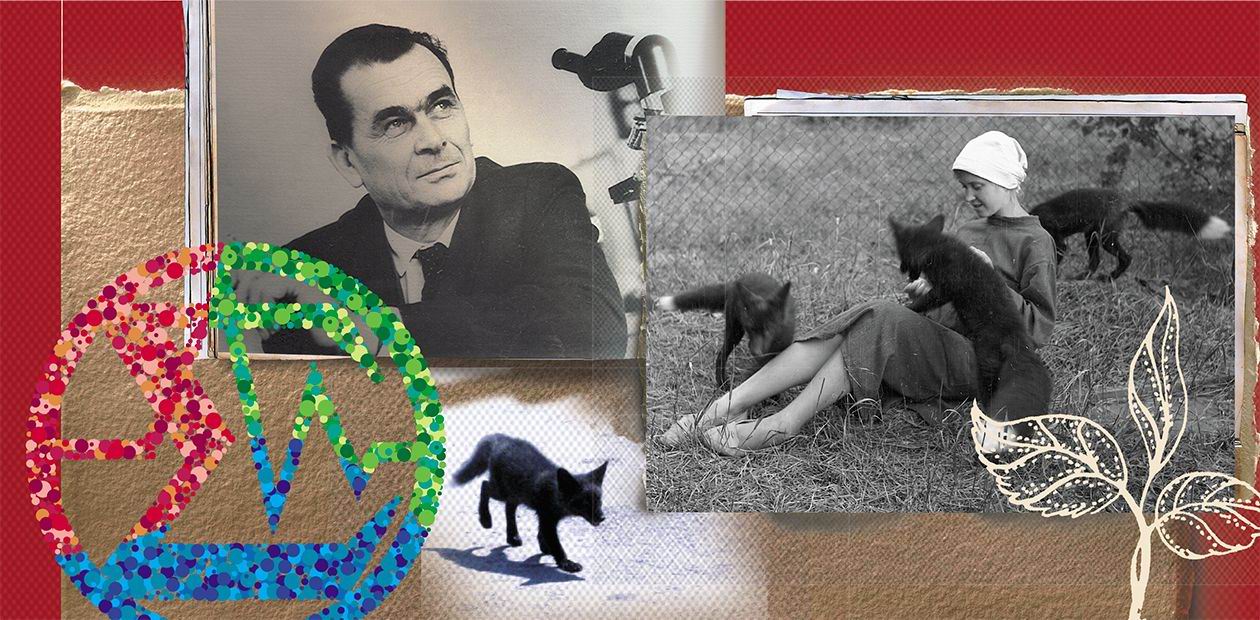

Дмитрий Константинович Беляев.

Штрихи к портрету

Я давно хотел написать о своем отце, выдающемся генетике и эволюционисте Дмитрии Константиновиче Беляеве. Тому есть ряд причин. Помимо естественного желания собрать воспоминания о нем и обещания, данного моей матушке Светлане Владимировне, я в какой-то момент понял, что его жизнь может быть интересна многим, а не только моим детям и, возможно, внукам...

В изданной в 2013 г. очень хорошей книге Б. Харе и В. Вудc «Гений собак» сказано: «Едва ли существует хоть какая-то информация о Д. К. Беляеве. Нет биографий и описаний его жизни, кроме нескольких некрологов. После смерти Беляева его жена опубликовала книгу воспоминаний тех, кто его знал. Книга была распространена среди друзей и коллег, и ее копию достать невозможно…». Это утверждение не совсем точно, хотя тираж книги действительно был невелик, и она не переиздавалась. Сейчас об отце много написанo и в статьях, и в книгах, и в Интернете. Но больше пишут о результатах его знаменитого эволюционного эксперимента и намного меньше – о его личности. И, к сожалению, даже это немногое полно неточностей и ошибок. Я хотел бы их по возможности исправить. Наконец, многие люди, особенно молодые, обращаются ко мне с вопросами о тех или иных обстоятельствах жизни отца, которые, как мне казалось, должны быть общеизвестны. Однако это не так, поэтому мне следует ответить и на эти вопросы

В книге «Дмитрий Константинович Беляев: Книга воспоминаний» (2002) собраны воспоминания многих его коллег и друзей, журналистов, ветеранов войны. Издана книга благодаря усилиям нескольких людей, прежде всего моей матушки Светланы Владимировны Аргутинской, соратника и друга отца академика Владимира Константиновича Шумного и профессора Павла Михайловича Бородина, проработавшего с отцом многие годы.

О СЕБЕ Окончил факультет естественных наук НГУ по специальности «Биология» в 1972 г. После службы в армии с 1974 по 1991 г. работал в Институте биоорганической химии СО АН СССР, пройдя путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника. Моими учителями были выдающиеся биологи Л. С. Сандахчиев и В. Г. Будкер, которым я глубоко благодарен и признателен. Но более всего я признателен моему отцу, Дмитрию Константиновичу Беляеву, за его советы и постоянную поддержку.С 1991 по 2000 г. я работал в Университете Бирмингема в Великобритании, а с 2000 г. работаю в Институте клеточной и молекулярной биологии Университета Лидса в Англии. Область моих интересов – эпигенетическая регуляция экспрессии генов в нейродегенеративных заболеваниях. Кандидат биологических наук, автор более 80 научных работ

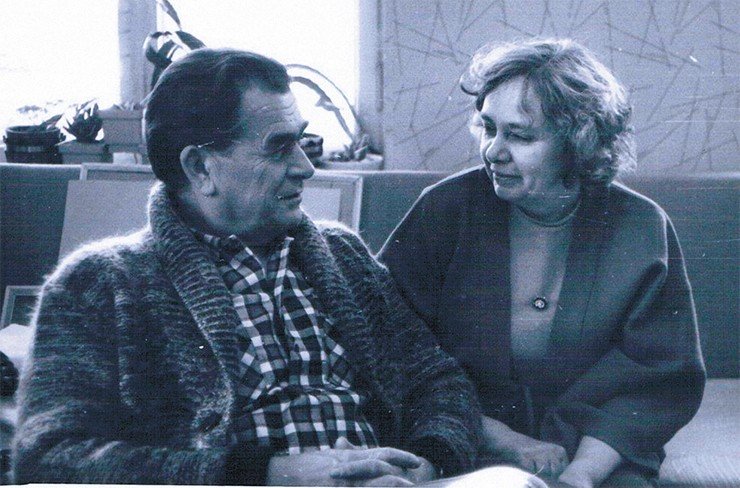

Матушка моя написала об отце главу под названием «Дима». Это первая глава книги. Написана она с бесконечной любовью и огромным уважением к нему. И получилась замечательная повесть о любви, которую написала уже почти 80-летняя женщина. Я и Паша (П. М. Бородин) были ею привлечены к редактированию. Мы оба единодушно говорили, что уж очень много пафоса – отец этого не любил и не одобрил бы. Однако она, уже совсем старенькая и ссутулившаяся, терпеливо выслушивала, глядела на нас добрыми голубыми глазами и особенно не возражала. Но делала по-своему. И в итоге оказалась права, поскольку написала она замечательно. Кстати, именно матушка стала называть отца Димой. Родные звали его Митей. Интересно, что родня и матушка решили назвать моего брата Мишей. А отец хотел Иваном. Родни было больше, и он уступил. Но всю жизнь называл моего брата Иваном.

Сам я получал много предложений написать для этой книги, и даже несколько раз начинал. Но всякий раз ловил себя на мысли, что пишу о себе. О том, как рос, как отец меня воспитывал. А я не хотел о себе. К своим писательским возможностям я отношусь крайне сдержанно, и после нескольких попыток это дело оставил, поскольку считал, что лучше совсем не писать, чем писать плохо.

Но время прошло. Я догнал отца по возрасту. И теперь я решил написать о нем так, как сумею. Буду ли я субъективен? Безусловно, да. Иначе какой же я сын своего отца? Повторяю, пишу я для своих детей и для тех, кому это покажется интересным. И думаю, что волен писать то, что считаю нужным и возможным.

Семья и среда

Едва ли не общепризнанно, что мой отец был сослан в Сибирь из-за несогласия с режимом и из-за того, что являлся приверженцем классической генетики. Но это неверно. Его пригласил на работу директор-организатор Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР Н. П. Дубинин в 1957 г., и отец немедленно согласился.

Демобилизован в 1946 г. Заведовал лабораторией в Научно-исследовательском институте звероводства в Москве. С 1957 г. – заведующий лабораторией эволюционной генетики вновь организованного Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР в Новосибирске. С 1959 по 1985 г. – директор этого же института. С 1964 г. – член-корреспондент АН СССР, а с 1972 г. – действительный член Академии. С 1975 по 1985 г. – заместитель Председателя Сибирского отделения АН СССР. С 1978 по 1983 г. – Президент Международной генетической федерации

Курьезный факт: в своей повести об отце новосибирский писатель Г. Падерин написал о том, что «Дмитрий Константинович сообщил своей жене, что его приглашают в Новосибирск заведовать лабораторией в институте Дубинина, и жена в ответ посоветовала ему обратиться к психиатру». Эти слова вызвали у матушки глубокое возмущение, не проходящее годами. Разумеется, никогда ничего подобного она не говорила. Напротив, она сразу же поняла, что переезд даст отцу прекрасную возможность заниматься научной работой, а семье, кстати сказать, обеспечит приличную квартиру. Мы в то время жили в Раисино, на окраине Москвы, в двухкомнатном финском домике с печкой, курами и удобствами на улице.

Да и вообще такое выражение – «обратись к психиатру» – в нашей семье абсолютно невозможно и неприемлемо. Семейная атмосфера была не то чтобы идиллической, но достойной и спокойной. Мы понимали, как занят отец, и старались помогать ему по мере сил. Родители, конечно, могли ссориться, но даже при этом не теряли достоинства. Матушка отца обожала, и я не побоюсь сказать, что успешностью своего жизненного пути он во многом обязан именно ей. Он это понимал, очень любил и заботился о ней.

Никакого несогласия с режимом отец явно не проявлял. Он прошел войну, на своей шкуре испытал лысенковщину: после знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ его сняли с работы, хотя тут же и восстановили. Он никогда никого и ничего не боялся, но ясно понимал, что открытое диссидентство привело бы к разгрому его лаборатории в Москве, а позже и к закрытию института в Новосибирске. Слишком памятна была ему история его брата Николая. Напомню, что Н. К. Беляев был одним из самих способных учеников выдающегося генетика Н. К. Кольцова. Вместе с Кольцовым и Н. В. Тимофеевым-Рессовским его приглашали в Германию, но он оказался в Ташкенте, поскольку был уже под подозрением за поповское происхождение и, по-видимому, из-за доносов. Затем Николай уехал в Тбилиси, где его догнал очередной донос, уже от грузинских генетиков. Там он был в 1938 г. осужден и расстрелян.

Согласия с режимом отец также не проявлял. Он всю жизнь был беспартийным, не подписал ни одного из писем против А. Д. Сахарова. Без демонстрации, без афиширования, но всегда находил способ не подписывать. Однако правила игры он знал, институту вреда не хотел и с партработниками ладил. Благо, партработники в Новосибирске и Академгородке в частности были вполне разумными и адекватными.

Еще один эпизод. Знаменитый диссидент и математик Р. Пименов в своих мемуарах описывает, как его отец И. Г. Щербаков, один из наших соседей по Раисино, порядочно отсидевший уже после войны и ярый диссидент еще при жизни Сталина, попросил моего отца купить за границей вполне по тем временам антисоветскую книгу Кнута Гамсуна. Отца тогда послали с делегацией на 3 месяца в Скандинавию для знакомства с разведением пушных зверей и обсуждения возможности продажи шкурок. Отец книгу купил и привез. Он вообще много делал, чего делать было не положено. Так, П. М. Бородин описал, как отец вывез из Японии клетку с длиннохвостыми петухами. Дело рискованное, на это не всякий бы решился. А у отца присутствовал элемент некоторого хулиганства, вызова…

К религии он относился как нормальный интеллигентный человек. Будучи сыном священника, не мог относиться к ней без уважения. Отец хорошо знал историю религии, случалось, цитировал Библию. Другое дело, что церковных обрядов он не отправлял: в церковь не ходил, не молился. Икон в доме не было. Но понимание Бога в душе у него, вероятно, было. Он говаривал, что не понимает происхождения цветов крыльев у бабочек без вмешательства Создателя.

Что касается его отношения к Сталину, я утверждаю, что, сколько себя помню (а помню я себя именно с похорон Сталина, т. е. с 4-х лет), отец говорил про него, что он сволочь. Именно так и говорил. Я с этим вырос, и никаких вопросов у меня не было. Он и не мог говорить иначе, потеряв брата, которого горячо любил. И отца его, священника, раскулачили, сожгли дом, включая замечательную библиотеку.

Попытки реабилитации Сталина отец воспринимал крайне болезненно. И когда на одном из съездов компартии Первый секретарь ЦК Молдавии И. И. Бодюл произнес речь, где были реверансы в сторону вождя, отец очень забеспокоился и показывал всем эту речь: мол, стоит только начать, оно и пойдет. Его успокаивали: «Да кто такой Бодюл?». «Да Бодюл-то никто, – отвечал отец, – но ведь не сам он это говорит, ему сегодня разрешено это говорить! А завтра и Л. И. Брежнев скажет то же самое». В сущности, так и случилось.

Немного об искусстве

Так повелось, что отца рисуют эдаким академическим генералом, и, по-видимому, все мы, включая семью, отчасти виноваты в этом. Матушка очень просила после смери отца положить на его столе в мемориальной комнате в институте поэму Твардовского «Василий Теркин». Он и вправду ее любил, и многое оттуда помнил наизусть. Отсюда и пошло, что отец любил исключительно военную литературу, стихи и песни. Но я хочу сказать, что он был человеком блестяще образованным, в том числе и в искусстве. Отец прекрасно знал и литературу, и музыку, и живопись. Библиотека у нас в доме была, как мне кажется, больше и лучше, чем все домашние библиотеки, которые я когда-либо видел. И книги не для красоты стояли. При этом отец был человек в большей степени «сам себя сделавший». Цитировал он и стихи, и прозу постоянно: и в выступлениях, и в статьях, и в разговорах. Выбор цитат был самым неожиданным: и русские поэты, и Бернс, и Заболоцкий, и Луговской, и Булгаков, и Чехов, и Маяковский…

А как он меня учил любить стихи! Это ведь целая история. Я тогда был в классе 6—7, и тут отец заставил меня учить стихи наизусть и читать их вслух перед семьей. Поначалу никакого особенного вдохновения у меня эта идея не вызвала. Отец поручил мне выучить первую главу «Мазепы» и через два дня рассказать наизусть. Выучил, начал декламировать: «Богат и славен Кочубей…». И тут он меня перебил: «Ты что, – говорит, – псалом читаешь? Ты знаешь, кто такой Кочубей? Это же, – говорит, – легендарная личность была», – и стал рассказывать, а потом читать «Мазепу» наизусть. И это было замечательно и вполне достойно современной записи для показа на ТВ. Ну, затем я опять начал читать. Когда закончил, отец похвалил меня и поручил через три дня прочитать наизусть «Мцыри». Внутренне я негодовал, поскольку мои приятели в футбол гоняли в это время, но деваться было некуда. А потом был «Евгений Онегин», Некрасов, Блок. Потом еще и еще… И я мало-помалу втянулся, стихи полюбил, много чего и сейчас помню. И спасибо отцу за это.

Образ жизни

К отцу при его жизни у меня были две претензии, и не только у меня: у матушки и у всей семьи и друзей. Во-первых, он не записал почти ничего из своих мыслей об эволюции. Его работа стала известна в мире благодаря усилиям и публикациям Людмилы Николаевны Трут, его ученицы и последовательницы. Хотя рассказывал он поразительно интересно, и слушать его было одно удовольствие. Причем рассказывал охотно, только бы слушали, но так ничего и не записал. Вероятно, считал, что успеет, что времени хватит – рассчитывал жить долго. Его матушка дожила до 92 лет, а иные родственники и за сотню перевалили. Но случилось так, что не успел.

И вторая претензия: отец совершенно не хотел заниматься собой, своим здоровьем. В сущности, он был человеком здоровым, ни сердце, ни давление его не беспокоили лет, наверное, до 65. Но курил беспрерывно, хотя какие-то несерьезные попытки бросить делал. И совершенно не двигался, практически не гулял, а спорта и вовсе никакого не признавал. Наши просьбы заняться собой ничего, кроме раздражения, не вызывали: «Где мне время взять, чтобы вашей ерундой заниматься?».

У нас был замечательный сад около коттеджа, где мы жили. Отец иногда выходил туда посидеть, но не работать. Говорил, наработался в детстве. Он ведь действительно был деревенский, много чего умел. Замечательно косил и показывал, как это надо делать, но сам в саду не делал ничего. А заставлять его было бесполезно, чего бы это ни касалось. Это все помнят.

Все это ужасно досадно. У отца было так много планов, много желаний. Один из таких планов – Чергинский проект, к нему он относился с трепетом. Он был одержим идеей создания заповедника исчезающих животных, нашел для этого место на Алтае в п. Черга. Но задача была непростая, требовала много времени, усилий и людей, которых найти было трудно. И хотя в создании заповедника отца поддержал тогдашний председатель Сибирского отделения академик В. А. Коптюг, сама идея в целом была воспринята критически, без энтузиазма: мол, зачем нам это надо?

Отец много раз демонстрировал, что видит дальше других, как в этом случае. Черга была его мечтой, смыслом его жизни в последние годы. Он жил Чергой. Но времени ему не хватило. И в этом есть доля его вины.

Работал он очень много и занят был делами либо институтскими, либо научными. Но, к сожалению, не все они были нужными и полезными. Ему приходилось заниматься московскими и иными склоками: засучив рукава, кидался помогать людям, которые потом писали про него гадости. Ему приходилось сидеть на заседаниях горисполкома, поскольку он был избран депутатом горсовета. Он забавно об этом рассказывал. Обычно в первом же перерыве половина депутатов сбегали с заседания, поэтому гардероб закрывали, и пальто не отдавали. Но отец пальто оставлял в машине, где его ждал шофер. С утра всех депутатов отмечали, а в перерыве отец выходил на улицу, вроде покурить, и уезжал. По его словам, сил не было слушать эти глупости. И он очень гордился, как ловко все это придумал. Впрочем, у отца таких историй было много.

Если бы меня спросили про то, чем он занимался в свободное время, я бы ответил – работой и делами. Ни свободного времени, ни увлечений и хобби, типа собирания марок, у него не было. За грибами не ходил, в лесу не гулял.

Старый приятель и один из его первых заместителей по хозяйственной части Михаил Никитич Жуков в свое время приобщил его к рыбалке.

Отец увлекся, купил лодку с мотором. Мы с Керкисами и Раушенбахами, коллегами отца по институту, по выходным плавали по Обскому морю, реке Бердь с ее заливами. Плавали семьями: рыбачили, устраивали пикники, купались. Отец и тут преуспел. Лодку он водил замечательно. И даже когда однажды в шторм попали, вполне серьезный, он вырулил, хотя я был уверен, что мы перевернемся. В начале 1960-х гг. отец купил себе катер, настоящий, с рулем и каютой. Но я того катера даже и не видел. Отцу совсем уже стало некогда этим заниматься.

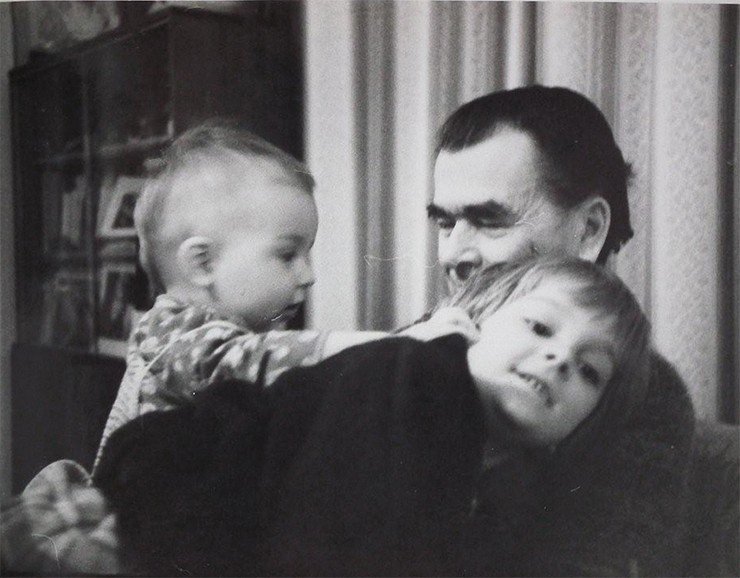

Домой он возвращался обычно часов в 8 вечера, часто вместе с кем-то из друзей или коллег. Ужинали, разговаривали, главным образом опять же о делах в институте. Порой эти рассказы не предполагали дальнейшего распространения, и мы все это ясно понимали. Когда появились внуки, он старался с ними общаться чаще и бежал к ним до ужина, пока те еще не уснули. С моей дочерью Екатериной он очень дружил, и общались они на равных. Надо сказать, у отца не в чести были бытовые разговоры. Никаких тут не было запретов, но все старались говорить о вещах интересных и по-настоящему важных и серьезных. И это было нормой.

Иногда он смотрел со мной футбол, т. е. пытался смотреть. Я футбол любил и старался не пропускать его по телевизору. К сожалению, описать поведение отца невозможно. На его лице и в его словах была смесь некоторого интереса к игре в сочетании с ироническим к ней отношением. Впрочем, и элемент интереса быстро пропадал. Отец заключал, что одни играть не умеют, а другие могли бы найти себе занятие интереснее и полезнее. Уходил к себе в кабинет и работал часов до двух ночи или книги читал. Он вообще любил русскую литературу. При этом очень хорошо знал сравнительно малоизвестных писателей, таких как Лесков, Мельников-Печерский… Последнего читал перед смертью, понимая уже, что она неизбежна, поэтому встречал ее спокойно и, как всегда, в делах. Он очень хорошо знал и любил Анатоля Франса, совсем уже забытого в наши дни. Меня и мою жену Тамару заставил прочитать все восемь томов собрания его сочинений. И едва ли мы об этом жалели. Наоборот, Тамара часто вспоминает, что именно отец открыл для нее Анатоля Франса.

В строю

Прошу прощения за пафос, но память о войне была для отца священна. Примерно с 30 апреля он начинал вспоминать: вот Жуков выдвинулся туда-то, а Конев туда-то, а 2 мая Берлин взяли, да, сколько народу положили… Он знал всю историю войны до последнего дня.

9 Мая он надевал все ордена и шел на парад ветеранов в городке, где был, конечно же, первой фигурой. Вместе с тем говорить о войне он не любил. Хотя иногда рассказывал байки. Например, как они в 1945-м попали на машине в расположение немцев и как оттуда сбежали. Или как генерал Белобородов, будущий командующий Московским военным округом, собирался его расстрелять. Это была бы забавная история, если бы не было так страшно.

Дело было в Белоруссии в 1944-м. Отец ехал в машине по насту через болота, за ним – машина, гудит и требует уступить дорогу. Сворачивать отцу некуда, кругом болото. Доехали до твердой земли, вылезли. И Белобородов, который и ехал за отцом сзади, заорал:

– Я тебя расстреляю!

– Как прикажете, товарищ генерал!

– Вот здесь и расстреляю!

– Как прикажете!

– Ну ладно. Езжай, майор (отец уже майором был), да скажи командиру части, чтобы посадил тебя на гауптвахту на 10 суток.

Отец, понятно, никому ничего не сказал. Позднее они с Белобородовым встречались. Оба вспомнили эту историю, посмеялись. Хотя тогда отцу было не до смеха.

О войне он говорил, что это кровь и грязь. Никакой романтики там в помине не было. Вспоминал сарай в Белорусcии и что они там увидели после отступления немцев. И сразу же замолкал. Говорил: «Не могу об этом рассказывать». Так и не рассказал.

Меня отец в армию благословил и отправил. У нас не было военной кафедры, и мне по окончании университета полагалось по закону идти служить год. Отец много кого выручал от службы, но мне сказал: «Тебя выручать не буду, тебе полезно послужить и укрепить характер». Я честно ответил, что и сам не собирался избегать армии. Он вместе с матушкой и провожать меня поехали на вокзал. Служил я в Красноярском крае в ВВС. То еще местечко было: температура доходила до минус 50 градусов. Мы копали ямы, а потом закидывали их землей, отгребали снег, а потом он оказывался на прежнем месте нашими же усилиями. Нормальная армейская жизнь. Но у меня с тех пор остались настоящие друзья, которых я очень люблю. В армии я понял, как я люблю своего отца с матерью и как я скучаю по ним. В отпуск я приезжал на три дня, и отец был совершенно счастлив увидеть меня

Мои нынешние мысли об отце

У меня было намерение написать о людях, которые писали на отца письма и жалобы – и такое случалось. Но, подумав, от этой идеи отказался. Не хочется путать грешное с праведным и вспоминать отца рядом с этими людьми. Не хочется переводить то, что я пишу, в негативное и критическое русло. По сути, история все рассудила и поставила на свои места. И мне тут нечего добавить.

Если бы меня спросили, как я могу описать отца в двух словах, я бы ответил, что прежде всего он был человеком чрезвычайно серьезным. Это означает серьезное отношение к тем делам, которым он служил. К генетике, к работе, своей и чужой, к институту, за который он душой болел постоянно. К обязанностям, которых у него было много, порой довольно нелепым. К семье, которая постоянно нуждалась в его помощи. К друзьям, которых он бесконечно любил, защищал и поддерживал, как мог. Все делалось с полной отдачей: сил, здоровья и времени. Я сам здесь впадаю в пафос и чувствую это. Но это правда, и иначе здесь не скажешь.

Все это не означает, что отец был человеком мрачным и угрюмым. Такое тоже случалось, и к концу жизни чаще, чем прежде. Ho у него было потрясающее чувство юмора: когда он смеялся, обаятельнее человека найти было трудно. Он говаривал, что с опаской относится к людям, полностью лишенным чувства юмора. Когда был в хорошем настроении, то заседания в институте, семинары, ученые советы превращались в совершенный МХАТ.

Вспоминаю одно из них. Сам я никогда не работал в институте отца, хотя был и остаюсь биологом, но контактировал с институтом довольно много. Я оказался на этом заседании, поскольку наша работа с О. Л. Серовым и его сотрудниками принесла нам популярность. Дело шло к вечеру, но народу было много. Это был, кажется, ученый совет Сибирского ВОГИСа, на котором отец, как его председатель, вручал разнообразные награды. Наград было несколько, и отец был в чрезвычайно хорошем настроении.

– Ну вот, – говорит он, не выпуская сигареты из рук, – диплом ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) присужден Р. И. Салганику (заместитель директора ИЦиГ в течение многих лет, известный биохимик) за цикл работ с нуклеазами. Рудольф Иосифович, бутылка с вас!

– Будет, будет, будет, Дмитрий Константинович.

– Да коньяку!

– Конечно, конечно, конечно!

– Ну вот и не тяните!

– Что вы, что вы, что вы…

– Ну, так получите диплом-то, может, и повесите, куда следует…

Далее.

– Медаль ВДНХ и денежная премия присуждается О. Л. Серову за работу по переносу хромосом. Олег, ты здесь? Где Серов?

– Здесь я, Дмитрий Константинович.

– Ну вот. Медаль тебе, а уж с премией сам решай. Погоди, это что за работа? Это то, что вы с Колькой моим делали?

– Она самая, – отвечает Серов медленно и рассудительно.

– Ну ладно, медаль на пиджак повесь, иди, вот, получи, а с премией сами глядите. Да меня позовите, я помогу решить-то.

– Ладно, Дмитрий Константинович…

Вообще же к этим заседаниям отец старательно и опять-таки очень серьезно готовился. Он никогда не говорил по бумажке, но всегда писал и правил то, что хотел сказать. И говорил он на зависть хорошо. Мне много раз попадало от него в разные периоды жизни за косноязычие. И справедливо попадало.

У отца и голос был потрясающий, красивый баритон. Им он владел мастерски, умел менять тональность, соблюдал паузы и держал зал, как хороший артист. Не зря у него родственником был знаменитый бас Касторский, солист Мариинского театра начала ХХ в. Касторского считали равным Шаляпину, а жена моя ставит его записи нашим гостям, утверждая, что это вот и есть голос Дмитрия Константиновича. И вправду, похоже.

Отец очень любил своих друзей, oчень нежно к ним относился. Он постоянно вспоминал, что нет уз святее товарищества, и в полной мере этому принципу следовал. Я не могу тут не вспомнить самых близких его друзей: Б. Л. Астаурова, Б. Н. Сидорова, Н. Н. Соколова, В. В. Сахарова, В. В. Хвостову, В. К. Шумного, Л. В. Крушинского, В. И. Евсикова, Л. С. Сандахчиева, П. М. Бородина, А. О. Рувинского, Н. Б. Христолюбову. Пусть меня простят, если забыл кого-то.

Он и в компании с ними любил посидеть, и стратегические дела института обсудить. Им же порой и доставалось по первое число, и не всегда справедливо и заслуженно. Но и они его любили и не обижались уж слишком надолго. Отец считал, что вот другу-то и надо всю правду сказать, а иначе какой же ты друг? Впрочем, и друзья могли ответить ему, за ними тоже не задерживалось, и отец в ответ не слишком обижался.

Еще эпизод. Как-то отец вернулся с работы не в лучшем расположении духа. А ко мне зашел Паша Бородин. Отец на него накинулся: «Ага, – говорит, – голубчик, тебя-то мне и надо. Почему, – говорит, – на ферме беспорядок? Вольеры разорваны, шеды разломаны, а ты мне ничего не сказал?» Паша отвечает: «А мне откуда знать? Я там и не бываю». Отец еще пуще: «Как это ты не знаешь, что на ферме творится?». «На это есть такой-то и такой-то», – отвечает Паша. «Безобразие, – говорит отец. – Это твои товарищи, это твоя лаборатория, а ты хочешь за спинами укрыться? Это никуда не годится!». Тут уже я влез. Говорю: «Это несправедливо, за что ж ты Пашу-то ругаешь? Ты с этих людей и спрашивай». Ну, мне тут и прилетело за пособничество. Дальше – больше. «Вот, – говорит, – такой-то, это приятель ваш? Ну, так я его скоро выгоню из института к чертовой матери. Он бездельник и человек пустой». Мы с Пашей, понятно, на защиту. А он нам: «Какие же вы товарищи, если вы ему правду не скажете? Это вы первые должны ему сказать, что он лентяй и я его выгоню. Так ему и передайте».

Ничего мы, понятно, не передали, и все с нашим приятелем обошлось. И с вольерами тоже.

Отца порой рисуют человеком жестким. Едва ли это правильно. Он был человеком твердым и последовательным, отстаивал свою позицию. Не мягким, но добрым и справедливым. Иногда в институтах объявляли сокращения. Отец болел от этого. Говорил, что по живому резать приходиться. Однако, в конце концов, все сокращенные оставались на местах, уж и не знаю, как ему это удавалось. Но он бесконечно переживал эти сокращения. Зато помогать бросался беззаветно. Когда болели дети у сотрудников, он все бросал и находил лучших врачей.

Однажды, кажется, в 1972 г., у Паши заболел сын Грант. Был ему год, по-моему. Заболел серьезно, а Паши не было, он был в совхозе в Мошково под Новосибирском. Они там с А. О. Рувинским лисиц кастрировали. Так вот, отец меня вызвал и говорит: «Паше надо возвращаться. Ситуация тяжелая, и ему надо быть здесь. Сможешь его заменить?» Я говорю: «Смогу, конечно, и время у меня есть». Собрался и поплыл на катере в совхоз. Паше сообщили, он меня встретил и тут же уехал. Все, к счастью, с Грантом обошлось благополучно. А я время провел славно и не без пользы.

И таких примеров много.

Главное в жизни

Мне кажется, одно из самых главных дел, что сделал отец в своей жизни, – спас институт от разгрома. Не все помнят, что ИЦиГ буквально с момента его создания постоянно был на грани закрытия за абсолютно твердое следование принципам классической генетики, что было совершенно ортогонально декларациям биологических начальников того времени во главе с Лысенко. Да и не только биологических. Хрущев был дружен с Лысенко и всячески его поддерживал. Институт был занозой и бельмом на глазу для этой публики. Жалобы на институт, комиссии, разгромные статьи появлялись ежемесячно.

Заместителем директора в Институте цитологии и генетики в течение многих лет был известный биохимик Р. И. Салганик. С моим отцом они не были уж очень близкими друзьями, но имели общее прошлое: оба были фронтовиками, вместе праздновали День Победы еще с конца 1950-х гг., со времен нашей жизни в Новосибирске, где наши квартиры располагались в одном доме. Оба работали в институте с самого его основания, и все передряги, все письма и жалобы, все комиссии падали на них.

Заместителем директора в Институте цитологии и генетики в течение многих лет был известный биохимик Р. И. Салганик. С моим отцом они не были уж очень близкими друзьями, но имели общее прошлое: оба были фронтовиками, вместе праздновали День Победы еще с конца 1950-х гг., со времен нашей жизни в Новосибирске, где наши квартиры располагались в одном доме. Оба работали в институте с самого его основания, и все передряги, все письма и жалобы, все комиссии падали на них.

Так вот, Рудольф Иосифович рассказывал мне: «Ты знаешь, – говорил он, – мы с ДК (так называл Салганик Дмитрия Константиновича в этом рассказе – ред.) были разными. Какие-то вещи понимали одинаково, какие-то по-разному, а каких-то не понимали совсем. Ты должен знать, – говорил он мне, – что без ДК института бы не было. Он, – говорил мне Рудольф Иосифович, – и интеллект проявлял свой незаурядный, и хитрость, и реакцию в борьбе с этой публикой. Конечно, много кто помогал спасать институт, но он был бы разгромлен, если бы не ДК».

Рудольф Иосифович рассказывал мне это в 1997 г., во время отцовских чтений, посвященных его 80-летию. Он, Рудольф Иосифович, жил уже в Америке, но приехал на чтения, делал доклад на русском языке и тут же переводил его на английский. Рудольф Иосифович умер несколько дней назад. Светлая ему память….

Не грех снова вспомнить и историю заселения нынешнего здания Института цитологии и генетики. Такие истории должны входить в хрестоматии как примеры персональной ответственности. Здание института было построено в 1962 г. А перед этим лаборатории были в зданиях разных институтов: органики, катализа, кинетики. Кто-то оставался в городе на Советской, 20, откуда все и началось. И вот перед переездом в построенное здание прошел слух, что институт снова закрывают, а здание отдают другому институту. Тогда отец отдал команду: «Завтра въезжаем и никаких тут разговоров!». И въехали. Вот это действительно – не испугаться, взять ответственность на себя.

После переезда вызывает отца М. А. Лаврентьев и спрашивает:

– Въехал незаконно?

– Въехал, Михаил Алексеевич.

– Ну и молодец. Иди и работай!

Про Лаврентьева, сколько ни скажи, все будет мало. Отец его уважал безмерно, считал его человеком невероятного масштаба. Как председатель Сибирского отделения Лаврентьев и вправду много помогал отцу, боролся за институт, перед Хрущевым его отстаивал и отстоял. Он же заставил отца выдвигаться в академики, хотя тот не видел в этом смысла. За Лаврентьева всегда был тост в нашем доме, на любых праздниках и прочих оказиях.

В 1985 г. отца выбрали академиком-секретарем Отделения общей биологии АН СССР. Он и не предполагал такого оборота. По его словам, когда он шел на выборы, он понятия не имел, что в числе кандидатов. Никакого стремления попасть на эту позицию у него не было, и никаких усилий для выбора самого себя он не прилагал. И вдруг, несмотря на сопротивление начальства и продвижение другого кандидата, отца выдвигают, затем выбирают, и выбирают убедительно.

Казалось бы, это серьезный карьерный рост, это свободный вход в кабинеты крупных начальников. И отцу, я должен признаться, все это было чрезвычайно лестно, тем более, что неожиданно. Но он поблагодарил членов Академии, своих коллег-биологов и отказался. Он объяснил, что эта должность потребует длительного пребывания в Москве, а он не хотел бы оставлять институт надолго. Кроме того, у него есть планы в Сибири. Планы – это заповедник в Черге, куда он и собирался перебираться, когда оставит должность директора. Словом, отказался от должности академика-секретаря. Выбрали другого человека.

В своих воспоминаниях я не касался научной работы отца. Про нее написано много, и, еще раз повторю, именно публикации и усилия Л. Н. Трут сделали его работу известной в мире. Я старался, как умел, рассказать о его личности, о его интересах, о том, каким он был в жизни. Мне очень жаль, что отец, хотя бы отчасти, так и не узнал, как высоко будут оценены его научные результаты.

Конечно же, он прославил российскую науку, и этого у него не отнять. Как мало осталось таких людей…

Литература

Hare B., Woods V. The Genius of Dogs: How Dogs Are Smarter Than You Think. Dutton Adult. 2013. 384 p.

Дмитрий Константинович Беляев: Книга воспоминаний. Новосибирск: Изд-во СО РАН. Филиал «Гео», 2002. 284 c.

В публикации использованы фото из семейного архива автора и из архива ИЦиГ СО РАН