Радость открытия, или Охота за гомининами

Материал подготовлен на основе статей

академика РАН А. П. Деревянко и чл.-корр. РАН М. В. Шунькова,

опубликованных в разные годы в журнале «НАУКА из первых рук»

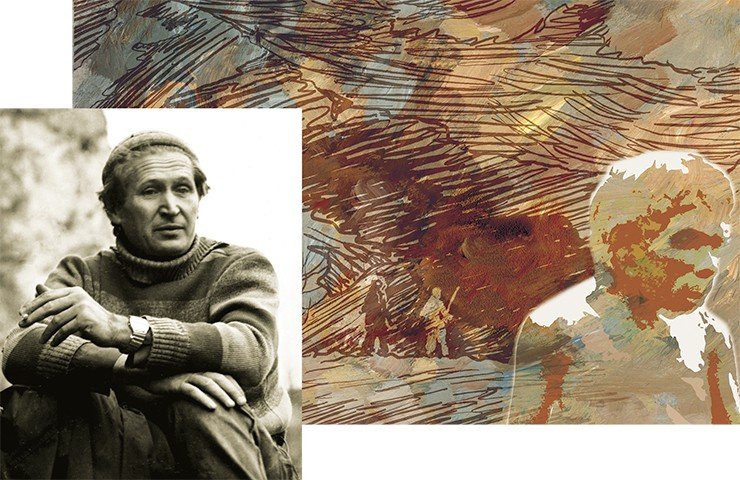

Когда-то Алексей Павлович Окладников на вопрос, что он ценит больше всего в жизни, ответил: «Радость нового открытия». Недавно мне задали аналогичный вопрос, и я понял, что археолог сформулировать суть нашей профессии иначе бы и не смог... Конечно, крупные идеи не рождаются неожиданно, вдруг – к ним ученые идут последовательно и постепенно. Любое открытие требует многих дополнительных подтверждений – это обычная схема. И, бывая каждый год в экспедициях, мы не ищем чего-то абсолютно неведомого: экспедициям предшествует очень серьезная подготовительная работа. Особенно если это новый район исследований. Обязательно изучаем геологию, геоморфологию, природные условия, которые там существовали, скажем, 20, 200 тысяч или миллионов лет тому назад... Совершенно неожиданным открытием сегодня является не сам факт, но, скорее, качество находки, и отсюда тянется уже цепочка, комплекс открытий сопутствующих

Академик А. П. Деревянко

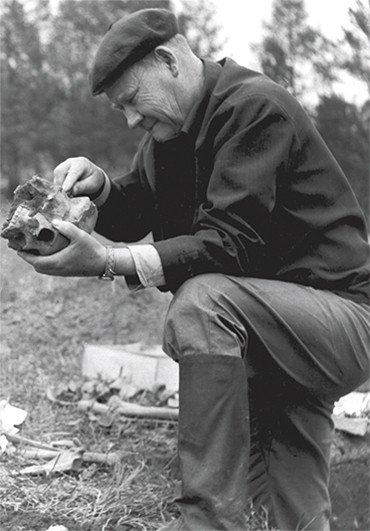

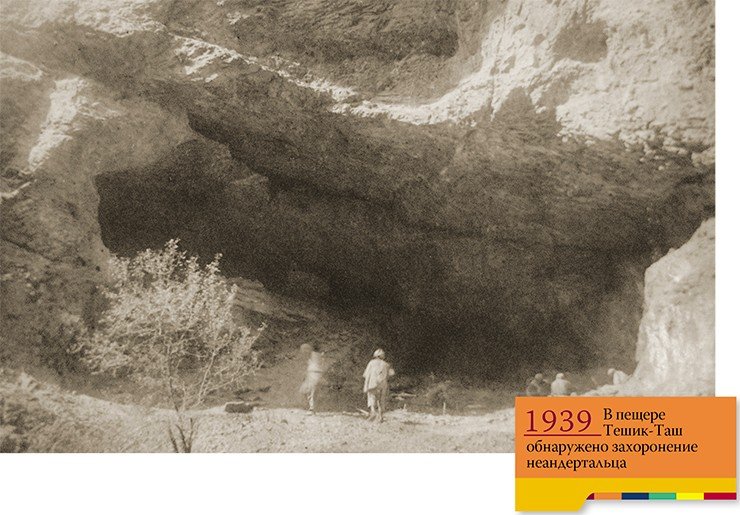

В конце 1930-х гг. выдающийся археолог, историк и путешественник А. П. Окладников сделал одно из своих «звездных» открытий, обнаружив захороненные останки неандертальского ребенка в гроте Тешик-Таш в Узбекистане. А весной 2017 г. ученые из германского Института эволюционной антропологии общества Макса Планка во главе с профессором С. Паабо объявили о том, что научились выделять и идентифицировать ДНК древних людей из образцов осадочных пород пещер, которые когда-то были обитаемы. Что общего между этими событиями, разделенными десятками лет и тысячами километров?

В истории науки трудно найти более волнующую и спорную проблему, привлекающую к себе всеобщий интерес, чем проблема происхождения жизни и эволюции человека. Первые версии его происхождения, отличные от библейской, появились в XVII в., когда увидели свет произведения итальянца Л. Ванини и англичанина М. Хэйла с красноречивыми названиями «О первоначальном происхождении человека» (1615) и «Первоначальное происхождение человеческого рода, рассмотренное и испытанное согласно свету природы» (1671). А к концу XIX в. идея о человеке как продукте длительной эволюции более примитивных человекообразных существ вполне сформировалась. Дело оставалось за малым – обнаружить этого питекантропа (от греч. питекос – «обезьяна» и антропос – «человек») «во плоти», что и было сделано в начале 1890-х гг. голландцем Э. Дюбуа, нашедшим на Яве первые останки примитивного гоминина.

С этого момента на повестку дня встал вопрос о географических центрах и ходе антропогенеза, не менее острый и дискуссионный, чем само происхождение человека от обезьяноподобных предков. Совершить настоящую революцию в исследованиях происхождения и эволюции позволили удивительные открытия последних десятилетий, сделанные совместными усилиями археологов, антропологов и палеогенетиков.

Еще до недавнего времени ученые могли определять нуклеотидную геномную последовательность лишь для современных людей, чью ДНК можно выделить в хорошем состоянии из свежих тканей. Это было настоящим разочарованием для ученых-эволюционистов, так как позволяло исследовать прошлое лишь непрямым путем, разрабатывая модели накопления мутаций и на их основе оценивая, как могли бы выглядеть общие предки. Однако к концу прошлого века благодаря стремительному развитию молекулярной биологии были разработаны способы извлечения и секвенирования ДНК из древних остатков сначала позднеплейстоценовых животных, а потом и человека (Pääbo, 2014).

В гроте сумрачно, хотя он не так глубок. В глубь скалы он тянется на 20 метров, а в высоту – метров 7—8. Казалось бы, света должно быть достаточно. Но горы… Они заслоняют солнце. Лучи его падают редко. С первого взгляда могло показаться, чего ради этого первобытный человек избегал солнца? Но вот оно с востока катится выше, выше. И, наконец, солнечные лучи проникают в грот. И он оживает. Да, да оживает от огромной массы ос и пчел. О! И это предусмотрел первобытный человек, выбирая жилище.

<…> Череп лежал вниз теменем. Его раздавила, видимо, свалившаяся глыба земли. Череп небольшой! Мальчика или девочки.

Лопаткой и кисточкой Окладников стал расширять раскоп. Лопатка ткнулась еще во что-то твердое. Кость. Еще одна. Еще… Скелет. Небольшой. Скелет ребенка. Видимо, какой-то зверь пробрался в пещеру и обглодал кости. Они были разбросаны, некоторые надгрызены, надкусаны.

Лопаткой и кисточкой Окладников стал расширять раскоп. Лопатка ткнулась еще во что-то твердое. Кость. Еще одна. Еще… Скелет. Небольшой. Скелет ребенка. Видимо, какой-то зверь пробрался в пещеру и обглодал кости. Они были разбросаны, некоторые надгрызены, надкусаны.

Но когда жил этот ребенок? В какие годы, века, тысячелетия? Если он был молодым хозяином пещеры, когда здесь жили люди, что обрабатывали камни… О! Об этом даже жутко подумать. Если так, то это неандерталец. Человек, живший десятки, может быть, сто тысяч лет назад. У него на лбу должны быть надбровные дуги, а подбородок скошен.

Было проще всего перевернуть череп, взглянуть. Но это нарушило бы план раскопок. Надо завершить раскопки вокруг него, а его не трогать. Вокруг раскоп будет углубляться, а кости ребенка останутся как на пьедестале.

Ночью археологу не спалось. Он думал о том, что даст эта находка, и с удивлением оглядывался на рабочих, которые тоже в ту ночь не спали. Сидели вокруг костра, о чем-то спорили… А утром Икрам сказал:

– Они уходят. Работать здесь не хотят. Заявляют: раскапывать мертвых для мусульманина нельзя.

Остаться без рабочих? Если они уйдут в кишлак, никто уже сюда не придет.

<…> Колхозники сели в кружок, глубокими, недобрыми глазами глядя на Окладникова.

Он задумался: с чего начать? Рассказать о том, что годами выискивалось, мучительно, с поражавшим всех удивительным для его лет упорством? Рассказать о том, во что верилось, верилось фанатично, но требовало подтверждений? Как приходилось это искать в суровой приленской тайге, у безлюдных Ангарских берегов, в дождь, в непогоду? От первого ледохода до белых мух, о жизни в палатках на промерзшей земле, о ледяных реках, из которых выходишь окоченевшим, о тучах комаров и мошек, когда от их укусов лицо горело огнем, трудно было говорить, заплывали глаза, опухали губы, но скрыться было некуда. И все-таки шли дальше в тайгу, на поиски, потому что верили в правду истории. Правду, без которой народы не смогут жить на свете, но которая скрыта в глубине тысячелетий.

Он посмотрел на окружавших его рабочих. Сумрачные лица, недоверчивые глаза… По-русски не понимают. Нет, надо говорить коротко. Только о том, что им близко и понятно.

Окладников, как обычно, принимаясь за тяжелое дело, встряхнул головой, его упрямые курчавые волосы легли на лоб.

– Очень, очень давно жил на свете человек. Звали его неандерталец. Мы пошли от него. Все люди, что белой, что желтой, что черной кожи, – все мы равны, как братья.

Окладников говорил медленно, давая возможность Икраму переводить. Он заметил, что глаза узбеков потеплели, они стали перешептываться, одобрительно качая головами. Это были его друзья, и он пожалел, почему с самого начала не рассказал им о себе, о народах Сибири, об удивительных делах древнего человека, следы которого найдены в тайге. Эти люди стали бы ему еще ближе: ведь в их судьбе так много общего с судьбой северных народов!

– А теперь спроси их: согласны ли они помочь нам продолжать раскопки?

<…> Колхозники не спали всю ночь. Они сидели у костра, пили зеленый чай, громко прихлебывая, спорили.

А утром один из них, высокий, бородатый, сложил свой мешок и, не оглядываясь, стал спускаться с горы. Рабочие хмуро смотрели на него. Икрам что-то бросил тому вслед, кругом рассмеялись.

– Я сказал им, – пояснил он Вере Дмитриевне, – «Тратить слова на глупца, все равно, что вбивать гвоздь в камень». Им это очень понравилось. После лекции вашего мужа они совсем другие стали.

И задумчиво протянул, глядя на Окладникова:

– В руках хорошего кузнеца и железо струится как вода.

Кости ребенка не трогали. Их даже прикрыли. Копали вокруг них. Раскоп углублялся, а они лежали на земляном пьедестале. С каждым днем пьедестал становился выше. Казалось, он поднимается из глубин земли.

Накануне того памятного дня Окладникову не спалось. Он лежал, заложив руки за голову, и глядел в черное южное небо. Далеко, далеко роились звезды. Их было так много, что, казалось, им тесно. И все же от этого далекого мира, наполненного трепетом, веяло покоем. Хотелось думать о жизни, о вечности, о далеком прошлом и далеком будущем.

А о чем думал древний человек, когда глядел в небо? Оно было таким же, как сейчас. И, наверно, бывало так, что ему не спалось. Он лежал в пещере и глядел в небо. Умел ли он только вспоминать или уже и мечтал? Что это был за человек? Камни рассказывали о многом. Но и о многом умалчивали.

Жизнь свои следы хоронит в глубине земли. Новые следы ложатся на них и тоже уходят вглубь. И так век за веком, тысячелетие за тысячелетием. Жизнь слоями откладывает в земле свое прошлое. По ним, словно листая страницы истории, археолог мог узнать деяния людей, которые здесь обитали. И узнать, почти безошибочно определяя, в какие времена они здесь жили.

Поднимая завесу над минувшим, землю снимали слоями, как их отложило время.

Перед тем, как начать раскопки, Окладников, как обычно, заложил шурф.

Шурф показал: здесь пять культурных слоев, т. е. пять слоев земли, сохранивших следы ранее жившего здесь человека. Между ними стерильные прослойки, отложенные в то время, когда человек в гроте не обитал.

Пять раз поселялся человек в этой пещере и пять раз покидал ее. Что заставляло его уходить? Гигантские катастрофы? В стерильных прослойках ил, песок. В пещере – валуны. Значит, когда-то пещера затоплялась? Или человек уходил в поисках лучших мест охоты? А, может быть, он покидал пещеру, гонимый необычайным нашествием врагов? И вновь шел сюда, в эти поражающе живописные места.

«Тропой далеких тысячелетий», 2008

Первые представители архаичных людей, ставшие известными науке, – это неандертальцы, которые обитали преимущественно в Европе, хотя следы их присутствия обнаружены от Ближнего Востока до юга Сибири. Эти низкорослые сильные люди, хорошо адаптированные к условиям северных широт, по объему головного мозга не уступали людям современного физического типа. За полтора столетия с момента открытия неандертальцев были изучены сотни их стоянок и захоронений. Оказалось, что эти архаичные люди не только создавали весьма совершенные орудия труда. По словам академика Окладникова, раскопки в Тешик-Таш помогли «выяснить неожиданную и поистине потрясающую картину, подобной которой не видел еще ни один исследователь: вокруг черепа мустьерского человека когда-то в строгом порядке, явно по определенному плану в виде круга, расставлены были рога горного козла. Это неопровержимо свидетельствовало о том, что здесь был уже разум, логический план действий, целый мир представлений, который стоял за этими действиями».

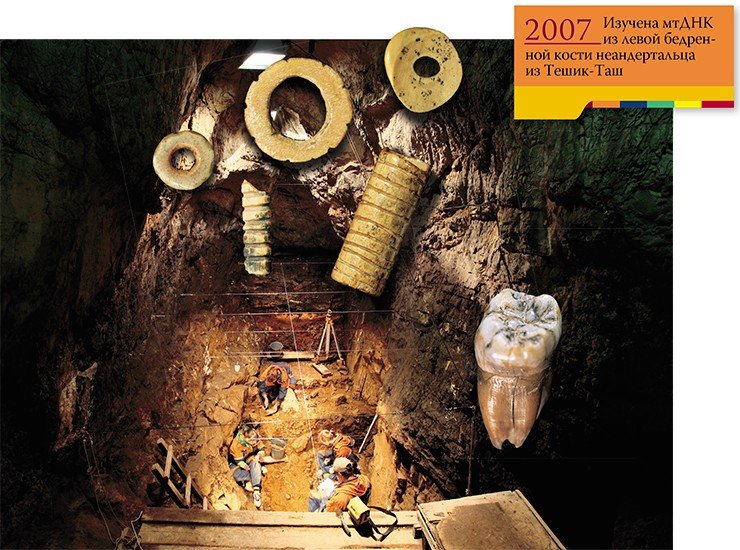

Неудивительно, что до конца XX в. многие антропологи относили неандертальцев к предковой форме современного человека, однако после того, как группа Паабо и другие исследовательские лаборатории выделили и секвенировали последовательности митоходриальной ДНК неандертальцев, последние стали рассматриваться как тупиковая ветвь человечества. В 2007 г. в лаборатории Паабо была изучена и мтДНК из левой бедренной кости неандертальца из Тешик-Таш, а также костей из пещеры Окладникова. Их сравнение с ранее расшифрованными геномами показало сходство сибирских и европейских неандертальцев.

«В поисках оленя золотые рога», 1980

Считалось, что неандертальцы были вытеснены и замещены человеком современного вида – выходцем из Африки. Однако дальнейшие исследования показали, что взаимоотношения неандертальца и человека разумного были далеко не так просты. Сейчас нет сомнений, что в пограничных районах обитания этих человеческих популяций происходила не только диффузия культур, но и гибридизация и ассимиляция. Сегодня неандертальца относят уже к сестринской группе современных людей и восстановлен его статус «предка человека».

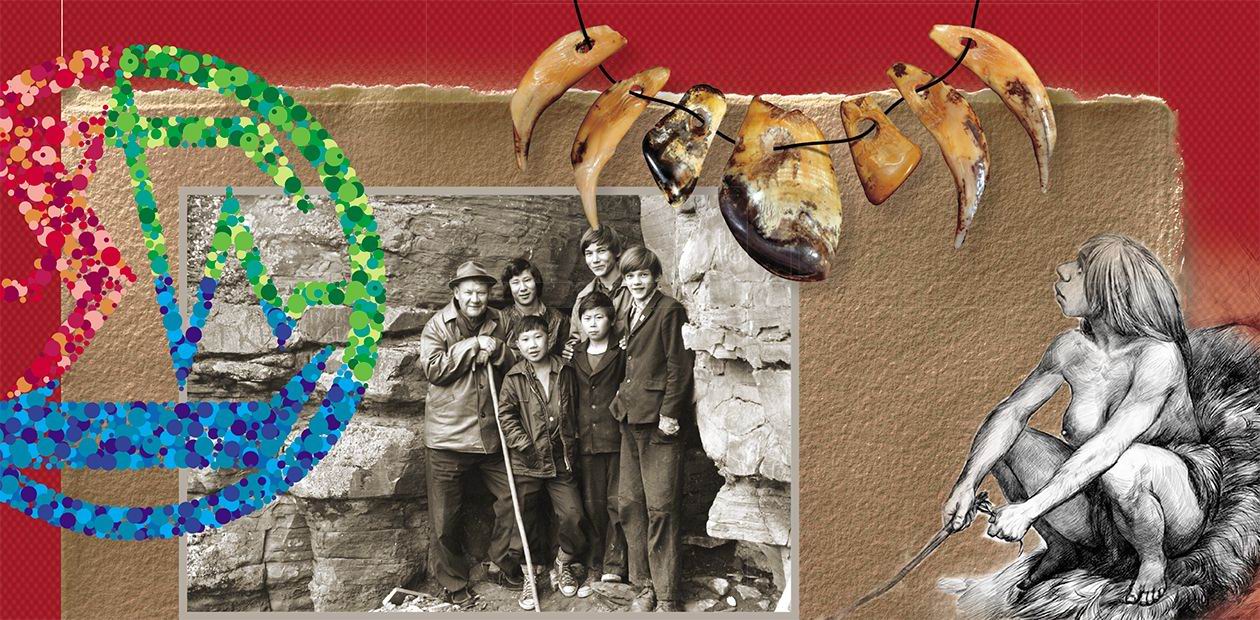

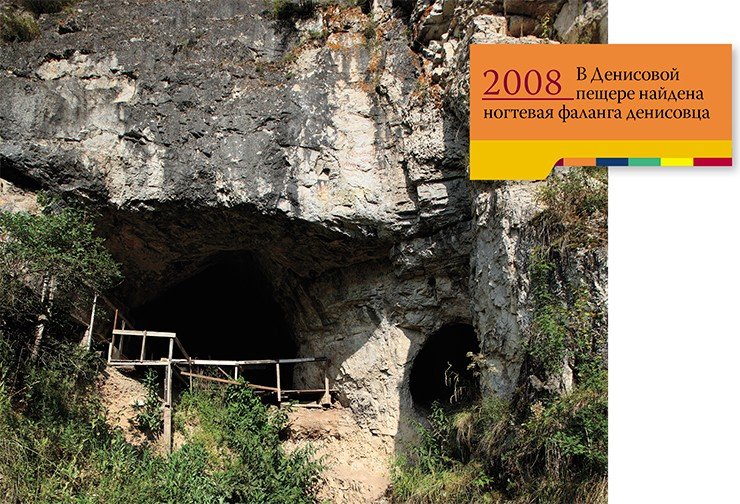

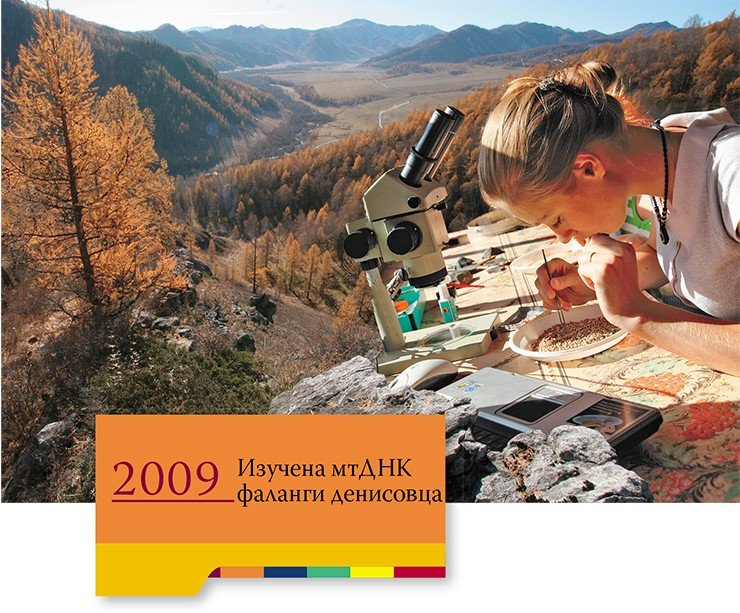

В остальной части Евразии становление верхнего палеолита шло по другому сценарию. Проследить этот процесс можно на примере алтайского региона, с которым связаны сенсационные результаты, полученные с помощью палеогенетического анализа антропологических находок из Денисовой пещеры. Расшифровка митохондриальной, а затем и ядерной ДНК из костных образцов, найденных в культурном слое начальной стадии верхнего палеолита в этом старейшем местообитании человека, преподнесла исследователям сюрприз. Оказалось, что речь идет о новом, неизвестном науке ископаемом гоминине, который по месту своего обнаружения был назван «человек алтайский» (Homosapiens altaiensis), или «денисовец».

Интересно, что ни один мужчина не написал, чтобы заявить такое о своей жене (впрочем, с тех пор один мужчина все же сделал это). Я шутил, что здесь заработали некоторые интересные модели генетического наследования, которые нам следует изучить. Но то, что мы ясно наблюдали, было влиянием культурных представлений о том, какими были неандертальцы. Традиционные знания предполагают, что неандертальцы большие, сильные, мускулистые, несколько грубые и, возможно, слегка простые. Некоторые из этих характеристик могут считаться приемлемыми и даже положительными в отношении мужчин, но, как правило, они вовсе не считаются привлекательными в женщинах. Эта идея пришла мне в голову после того, как мне позвонили из журнала ʺПлэйбойʺ и попросили дать интервью о нашей работе. Я согласился, думая о том, что для меня это будет, вероятно, единственный шанс появиться в ʺПлэйбоеʺ. В итоге журнал напечатал четырехстраничную историю под заголовком ʺНеандертальская любовь: стал бы ты спать с этой женщиной?ʺ Иллюстрация рядом показывала крепкую, очень грязную женщину, размахивающую копьем на заснеженном горном хребте. Этот явно непривлекательный образ, вероятно, объясняет, почему почти ни один мужчина не пожелал сказать, что он женат на неандерталке»

Геном денисовца отличается от эталонного генома современного африканца на 11,7 %, у неандертальца из пещеры Виндия в Хорватии этот показатель составил 12,2 %. Такая схожесть свидетельствует о том, что неандертальцы и денисовцы являются сестринскими группами с общим предком, который «отпочковался» от магистрального эволюционного ствола человека около 640 тыс. лет назад.

Судя по археологическим данным, в северо-западной части Алтая 50—40 тыс. лет назад обитали по соседству две разные группы первобытных людей: денисовцы и самая восточная популяция неандертальцев, которые пришли сюда примерно в это же время, скорее всего, с территории современного Узбекистана. А корни культуры, носителями которой и были денисовцы, прослеживаются в древнейших горизонтах Денисовой пещеры. При этом, судя по множеству археологических находок, сделанных сотрудниками ИАЭТ СО РАН в результате многолетних исследований, денисовцы не только не уступали, а в некотором отношении и превосходили человека современного физического облика, обитавшего в это же время на других территориях.

Открытие денисовца – нового члена семейства гомининов – очень много значит для современной науки. Долгое время сибирские археологи были уверены, что популяция, которая заселяла Южную Сибирь и создала самую раннюю в Европе пластинчатую каменную индустрию, относилась к человеку современного физического типа. И когда выяснилось, что речь идет о неизвестном подвиде, стало очевидно, что процесс формирования современного человека был гораздо более сложным, чем это представлялось ранее. Гипотеза «линейной» эволюции человечества, доминировавшая в науке до конца 1980-х гг., с получением данных секвенирования сначала митохондриальной, а потом и ядерной ДНК рассыпалась.

История новосибирского Института археологии и этнографии началась с Постоянной комиссии при Президиуме СО АН СССР в конце 1958 г., а непосредственным предшественником стал Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, созданный в 1966 г. Его организатором был академик А. П. Окладников, исследователь широчайшего хронологического, тематического и географического диапазона, о котором профессор Сорбонны В. С. Елисеев с искренним восхищением сказал: «Окладников – это великан в науке!». Под его руководством сотрудники института занялись изучением практически всех периодов развития человеческого общества: от ранней стадии каменного века до поздних этапов средневековья и нового времени. В частности, в Северной, Центральной и Восточной Азии были открыты уникальные пещерные стоянки, первобытные поселения и наскальные изображения. Многие из этих открытий и находок вошли в «золотой фонд» отечественной и мировой археологии.

История новосибирского Института археологии и этнографии началась с Постоянной комиссии при Президиуме СО АН СССР в конце 1958 г., а непосредственным предшественником стал Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, созданный в 1966 г. Его организатором был академик А. П. Окладников, исследователь широчайшего хронологического, тематического и географического диапазона, о котором профессор Сорбонны В. С. Елисеев с искренним восхищением сказал: «Окладников – это великан в науке!». Под его руководством сотрудники института занялись изучением практически всех периодов развития человеческого общества: от ранней стадии каменного века до поздних этапов средневековья и нового времени. В частности, в Северной, Центральной и Восточной Азии были открыты уникальные пещерные стоянки, первобытные поселения и наскальные изображения. Многие из этих открытий и находок вошли в «золотой фонд» отечественной и мировой археологии.

Преемником Окладникова на посту директора в 1983 г. стал его ученик, признанный специалист в изучении древней истории А. П. Деревянко, который инициировал реорганизацию структуры академической гуманитарной науки в Новосибирском научном центре. Междисциплинарное изучение азиатских древностей в тесном сотрудничестве с ведущими научными центрами РАН, Европы, Азии, Америки и Австралии позволило получить фундаментальные результаты, вошедшие в число наиболее выдающихся достижений современной археологии.

Учитывая все имеющиеся на сегодня археологические, антропологические и генетические материалы из древнейших местонахождений Африки и Евразии, можно предполагать, что в формировании человека современного анатомического и генетического вида Homo sapiens участвовали, по крайней мере, четыре формы гоминин: человек африканский (Восточная и Южная Африка), неандерталец (Европа), человек восточный (Юго-Восточная и Восточная Азия) и человек алтайский (Северная и Центральная Азия). Очевидно, не все перечисленные подвиды внесли равноценный вклад в формирование человека современного анатомического типа, но данные палеогенетических исследований неандертальцев и денисовцев однозначно свидетельствуют о том, что эти группы древних людей не остались в стороне от этого процесса.

Огромные перспективы для дальнейшего развития теории антропогенеза имеет новый палеогенетический метод поиска следов древних людей в осадочных отложениях, разработанный интернациональным коллективом профессора Паабо. На сегодня в почвенных образцах из Денисовой пещеры найдены ДНК и неандертальца, и денисовца, причем в тех слоях, где не было обнаружено самих ископаемых останков. Это означает, что древние люди жили здесь на десятки тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

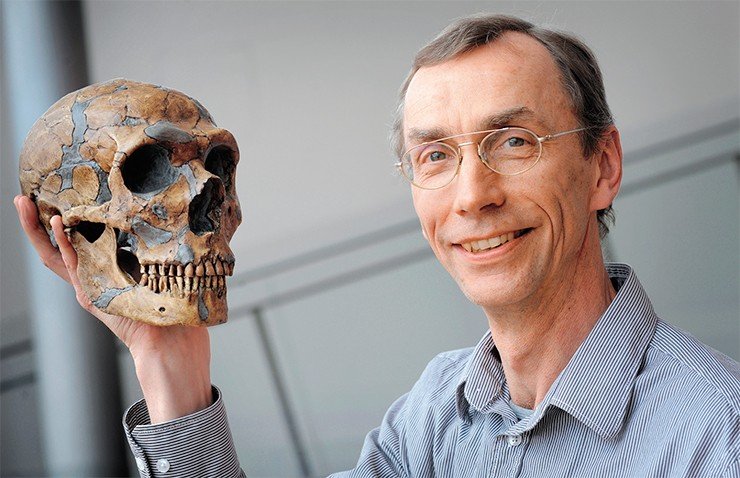

Особый интерес, безусловно, представляют ближайшие родственники всех современных людей – неандертальцы. Споры о родстве между неандертальцами и людьми современного типа, о характере их взаимоотношений длились десятилетиями. Случай проверить эти гипотезы впервые представился в середине 1990-х гг., когда мы провели анализ костей неандертальца, обнаруженного в Германии в 1856 г. Мы подтвердили уже известные факты, что мтДНК всех ныне живущих людей «сходится» к одному общему предку, жившему около 100—200 тыс. лет назад. С другой стороны, оказалось, что линия мтДНК неандертальца тянется от гораздо более удаленной точки в прошлом, и в этом смысле общий предок неандертальца и современного человека жил около полумиллиона лет назад (Krings et al., 1997). Таким образом было выяснено, что ни один современный человек не несет мтДНК, полученную в «наследство» от неандертальца.

Однако мтДНК представляет собой лишь малую часть нашего генома. Возможности выделения полного ядерного генома из останков древних организмов появились только в начале нашего тысячелетия. Проанализировав множество костных человеческих останков из археологических памятников Европы, нам удалось обнаружить кости с относительно высоким содержанием ДНК неандертальцев. Анализ показал, что ядерный геном неандертальца статистически значительно ближе к европейскому, чем к африканскому. Еще более удивительным оказался тот факт, что большее сходство с неандертальским показали и другие «неафриканские» геномы – из Китая и Новой Гвинеи, при том, что неандертальцы, скорее всего, никогда не жили в Китае, не говоря уже о Новой Гвинее.

Предложенное нами объяснение состояло в том, что смешение неандертальцев и людей современного физического типа произошло где-то на Среднем (Ближнем) Востоке. Эти люди и стали предками всех людей, живущих ныне за пределами Африки, и вместе с ними гены неандертальцев попали в те географические регионы, где последние никогда не бывали.

На самом деле смешение неандертальцев и современных людей, очевидно, произошло в рамках не только одной популяции, и не только на Среднем (Ближнем) Востоке. Однако в 2010 г. это было наиболее простым объяснением полученных данных; более глубокому пониманию во многом препятствовало низкое качество неандертальской ДНК. Но все изменилось с началом нашего сотрудничества с новосибирским Институтом археологии и этнографии СО РАН, положившим начало многим новым фундаментальным и оригинальным исследованиям эволюции человека.

Одной из наиболее важных находок, сделанной во время раскопок на Денисовой пещере на Горном Алтае под руководством академика РАН А. П. Деревянко и д. и. н. М. В. Шунькова, была кость пальца ноги гоминина. Анализ с помощью новой суперчувствительной методики показал, что это неандерталец, а его геном был секвенирован на порядок лучше, чем большинство расшифрованных геномов ныне живущих людей (Prüfer et al., 2014).

Однако высококачественный геном неандертальца – это не единственный дар, который Денисова пещера принесла человечеству. В 2008 г. в восточной галерее пещеры была обнаружена небольшая часть фаланги мизинца ребенка. В конце концов нам удалось получить геном высокого качества (Meyer et al., 2012). Сравнение этого генома с другими известными геномами поразило: оказалось, что он не принадлежит ни человеку современного вида, ни неандертальцу. И, хотя эта человеческая особь имела общего предка с неандертальцем, ее предковая популяция оказалась в 4 раза старше, чем самая старая известная предковая популяция для современных людей!

После обсуждения с академиком А. П. Деревянко и коллегами эту новую группу гоминин было решено назвать денисовцами. Денисовец стал первым гоминином, описанным на основании геномной последовательности, а не морфологических характеристик, как обычно. И, хотя останки денисовцев вне Денисовой пещеры пока не найдены, мы можем узнать их историю, как и истории других групп, по их геномам.

Недавние исследования показали, что наряду с неандертальцами и денисовцы внесли свой функциональный вклад в генофонд современного человечества. Так, люди, живущие в высокогорном Тибете, генетически адаптированы к низкому содержанию кислорода в воздухе. Основной вариант соответствующего гена, отвечающего за количество красных кровяных телец, встречается у 80 % населения Тибета и очень редко в других районах Азии. И этот ген, вероятно, является «наследством» от денисовца, благодаря которому жизнь на Тибете стала возможной (Huerta-Sánchez et al., 2014). Есть также указания на то, что и варианты генов, ответственных за работу иммунной системы, защищающей нас от инфекционных болезней, мы получили от денисовцев и неандертальцев (Abi-Rached et al., 2011).

Итак, денисовцы, неандертальцы и, возможно, другие архаичные группы, населявшие Евразию в течение сотен тысяч лет, неоднократно встречались и скрещивались с людьми современного типа, что давало возможность получить варианты генов, хорошо приспособленных к местным природным условиям. Подобное явление могло стать важным фактором, способствующим колонизации новых природных ниш людьми современного вида.

Находки фрагментов скелета древних людей очень редки, поэтому новый способ работы с ископаемой ДНК поможет узнать о времени, месте их обитания и миграциях на много больше. Возможно, нам удастся выяснить, и где жили денисовцы: анализ генома современных людей указывает на то, что они жили где-то в Азии, но неизвестно, где и когда, а их останки пока найдены только в одном месте – Денисовой пещере.

Литература

Деревянко А. П. «По-видимому, у меня душа номада...» // НАУКА из первых рук. 2005. № 1(4). С. 114–125.

Деревянко А. П., Шуньков М. В. Откуда пришел Homo sapiens? // НАУКА из первых рук. 2015. № 5/6(65/66). С. 36–55.

Паабо С. В поисках утраченных геномов: от неандертальца – к денисовцу // НАУКА из первых рук. 2015. № 5/6(65/66). С. 20–35.

Шуньков М. В. Прошлое и настоящее // НАУКА из первых рук. 2015. № 5/6(65/66). С. 6–19.