Древняя ДНК: от неандертальца до колбасы

В 2012 г. эксперты журнала «Science» отметили работу молодого немецкого ученого Матиаса Мейера, который усовершенствовал способ подготовки для анализа ископаемой ДНК

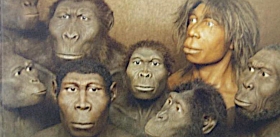

Еще совсем недавно никто серьезно и не предполагал, что мы узнаем о животных и растениях, исчезнувших с лица нашей планеты, больше того, что могут сообщить ископаемые останки. Конечно, палеонтология дает много сведений о строении тела и даже образе жизни вымерших существ, но самые мощные, молекулярно-генетические методы исследования эволюционного родства, биохимии и физиологии в этом случае казались неприменимыми.

Анализ древней ДНК – область биологии, возникшая буквально на наших глазах за последние два десятка лет, для многих увлеченных наукой людей похож на чудесное осуществление волшебной мечты. Но хотя в живой природе ДНК и используется в качестве основного носителя генетической информации, ее химическая стабильность ограничена: она может повреждаться в результате окисления, гидролиза, спонтанной утери нуклеотидных оснований и т. п. При жизни организма повреждению ДНК противостоят особые системы ее репарации («ремонта»), однако после его смерти в ДНК накапливаются необратимые изменения. В 1993 г. английский биохимик Т. Линдал опубликовал одну из самых часто цитируемых биологических статей, в которой показал, что ДНК не может сохраняться даже в самых благоприятных условиях (в отсутствие кислорода и в вечной мерзлоте) дольше миллиона лет. Если же мертвые ткани подвергаются действию высокой температуры или агрессивной химической среды, этот срок будет намного короче.

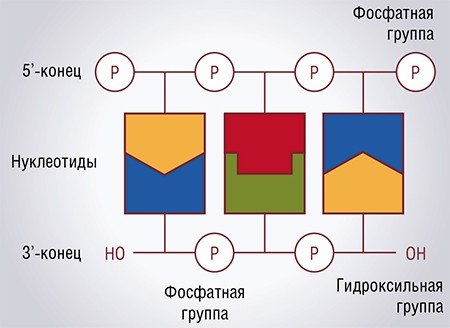

МЕТОД МЕЙЕРА Поэтому оба традиционных метода начинаются с обработки обломка ДНК ферментом ДНК-полимеразой, который, с одной стороны, «достраивает» из кирпичиков-нуклеотидов недостающую ДНК на выступающих 5’-концах, используя их как матрицу, а также «съедает» выступающие 3’-концы. Фермент прекращает работу, когда все нуклеотиды окажутся «спаренными» (такие концы ДНК на жаргоне молекулярных биологов называют тупыми).

Поэтому оба традиционных метода начинаются с обработки обломка ДНК ферментом ДНК-полимеразой, который, с одной стороны, «достраивает» из кирпичиков-нуклеотидов недостающую ДНК на выступающих 5’-концах, используя их как матрицу, а также «съедает» выступающие 3’-концы. Фермент прекращает работу, когда все нуклеотиды окажутся «спаренными» (такие концы ДНК на жаргоне молекулярных биологов называют тупыми).

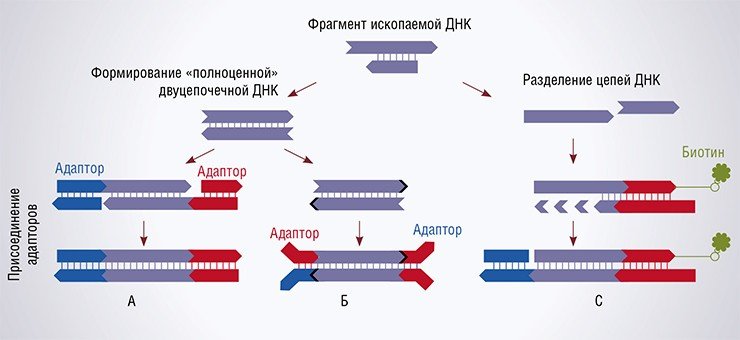

Далее два традиционных метода немного расходятся, но суть их обоих состоит в том, что к двуцепочечному фрагменту древней ДНК с двух концов присоединяются адапторы – небольшие синтетические двуцепочечные ДНК с известной структурой. После всех манипуляций получается двуцепочечная ДНК неизвестной последовательности, окруженная адапторами – множество таких фрагментов называют библиотекой ДНК, которую и используют для секвенирования.

Основная проблема, связанная с использованием двуцепочечных фрагментов для построения библиотек древней ДНК, связана с тем, что исходная ДНК зачастую разрушена очень сильно. И если в одной цепи ДНК по соседству имеется несколько разрывов, то она просто развалится на куски и в библиотеку не попадет. То же самое будет и в том случае, если в ДНК есть повреждения, препятствующие работе ДНК-полимеразы. Из-за всего этого точность прочтения древней ДНК оказвается невысока. При секвенировании современных образцов для исключения случайных ошибок каждая позиция в геноме независимо прочитывается с разных копий ДНК несколько десятков раз (так называемое покрытие генома). А вот опубликованный геном денисовца имеет покрытие всего 1,9, а геном неандертальца – 1,3, что означает большую вероятность ошибки в любом месте последовательности.

Согласно методу, разработанному М. Мейером, у исследуемой ДНК удаляют фосфатную группу с 5’-конца, а затем ДНК нагревают, чтобы цепи разделились. К 3’-концу такой одноцепочечной ДНК присоединяют одноцепочечный адаптор, молекулу вещества биотина. Биотин, более известный как витамин H или витамин B7, играет здесь роль своеобразного якоря: он способен очень тесно связываться с бактериальным белком стрептавидином, что дает возможность осадить такую ДНК на микроскопические шарики, покрытые этим белком. После этого добавляется цепочка, комплементарная адаптору, и фермент ДНК-полимераза достраивает фрагмент древней ДНК по имеющейся матрице. В результате получается двухцепочечный фрагмент, к которому присоединяется еще одна пара адапторов.

Главное преимущество нового метода в том, что теперь каждый фрагмент ДНК имеет не один, а два шанса попасть в библиотеку. А учитывая то, что разрывы и другие повреждения практически не мешают адапторам присоединяться к исследуемой ДНК, представительность библиотеки, сделанной этим методом, возрастает не вдвое, а гораздо больше. Геном денисовского человека, прочитанный с помощью метода Мейера, имел 30-кратное покрытие – лучше, чем у первого генома современного человека, секвенированного лишь немногим более десяти лет назад

Однако, технологии анализа исчезающе малых количеств ДНК, основанные на использовании ПЦР (полимеразной цепной реакции) и массовом параллельном секвенировании, тоже не стояли на месте. С помощью этих методов сейчас возможно практически полностью определить последовательность ДНК из единственной живой клетки, а добыть достаточное для анализа количество материала из музейных или ископаемых образцов не очень древнего возраста считается у специалистов делом тривиальным.

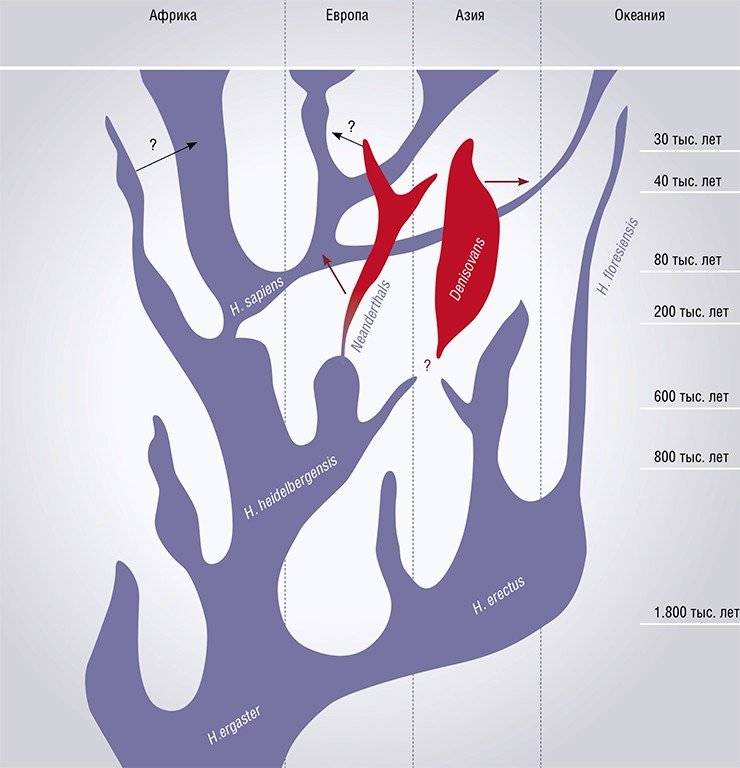

Поэтому и радуют нас ученые сообщениями то о расшифровке генома неандертальцев, которая дает возможность судить об их цвете волос, группе крови и даже эмоциях, то о возможности восстановления таких вроде бы безвозвратно исчезнувших видов, как мамонт, дронт или сумчатый волк. Прочитать геном сегодня стало делом техники, полностью же синтезировать его станет вполне возможным уже в ближайшем будущем – это вопрос времени и цены. Останется лишь найти способ внедрить его в клетку и вырастить эмбрион.

Неудивительно поэтому, что в число достижений года журнал «Science» включил работу М. Мейера, которая, на первый взгляд, не раскрывает фундаментальных научных проблем. Однако эксперты журнала посчитали, что методика Мейера значительно продвигает исследования в расшифровке древней ДНК, к тому же первым приложением нового метода стало достаточно подробное прочтение генома денисовского человека – загадочной эволюционной ветви наших предков, открытой на Алтае археологами из новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН.

Отечественные ученые не остаются в стороне от мировых тенденций. Так, в изучении денисовцев и остатков ископаемых животных из той же Денисовой пещеры принимают участие специалисты из разных научных центров СО РАН. А в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) эксперты в области репарации пцытаются приспособить соответствующие ферменты для исправления перед анализом повреждений в древней ДНК.

Кстати сказать, сходные проблемы имеются и в практических областях: в медицине (как изучить геном раковой опухоли, давно удаленной у пациента и законсервированной в формалине?), в криминалистике (как проанализировать ДНК из куска обгоревшей кости?) и даже в пищевой промышленности (как определить после всех стадий глубокой переработки сырье, из которого сделана колбаса?).

Это ли не волшебная мечта – создать технологию, которая позволит и определить цвет глаз неандертальца, и поймать преступника?

Редакция благодарит д. и. н. М. В. Шунькова (Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск) за помощь в подготовке публикации