Клеточные перевоплощения

В этом году исследования по перепрограммированию «взрослых» клеток перешли со второго места в рейтинге (в 2007 г.) на первое. Среди чудес, полученных с помощью новых технологий, – перепрофилирование непосредственно в живом организме мыши клеток поджелудочной железы, вырабатывающих пищеварительные соки, на выработку инсулина. Частота подобных клеточных трансформаций пока мала (обычно лишь одна клетка на 10 тысяч), однако дальнейшее развитие таких подходов снимет этическую проблему, связанную с использованием в медицинских целях клеток человеческих эмбрионов

Разработка технологии превращения клеток взрослого животного или человека в клетки со свойствами эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) действительно наиболее выдающееся достижение биологии и медицины последних лет.

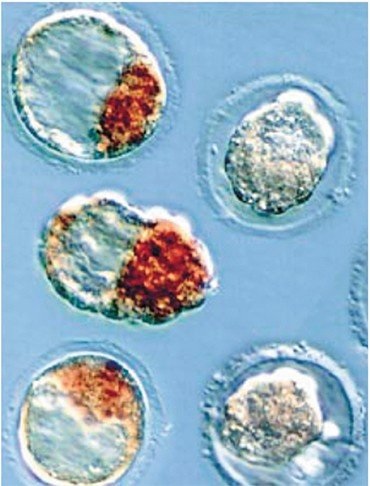

Известно, что ЭСК, получаемые из эмбрионов ранних стадий развития (до имплантации в стенку матки, а также после 7—8 делений яйцеклетки), могут длительное время расти вне организма и, что важно, способны превращаться в любые клетки взрослого организма: нейроны, миокардиоциты, клетки печени, даже в яйцеклетки и сперматозоиды. Большинство исследователей полагают, что ЭСК являются неограниченным источником получения специализированных соматических клеток, что открывает перспективу создания заместительной медицины ХХI в., способной восстанавливать функции утраченных или поврежденных органов и тканей.

До недавнего времени основной проблемой для практического применения ЭСК в медицине было отсутствие способов получения персональных ЭСК, иммунологически совместимых с пациентом. Кроме того, в обществе разрастался этический конфликт между перспективами лечения различных заболеваний посредством пересадки стволовых клеток и необходимостью добывать их из эмбрионов.

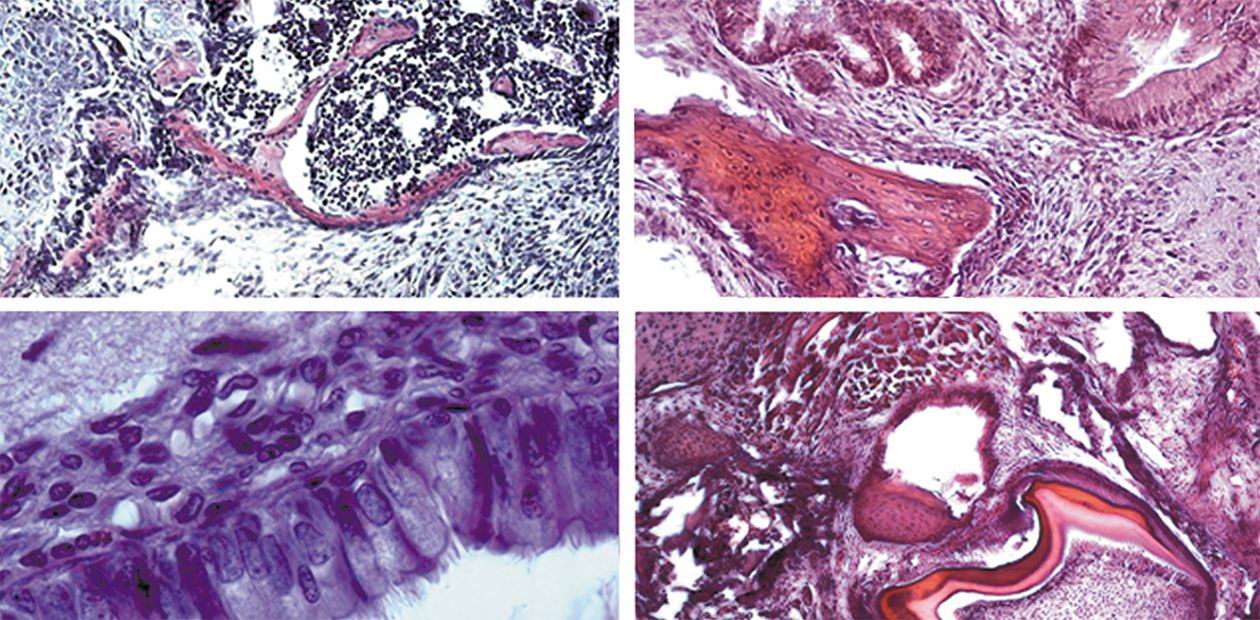

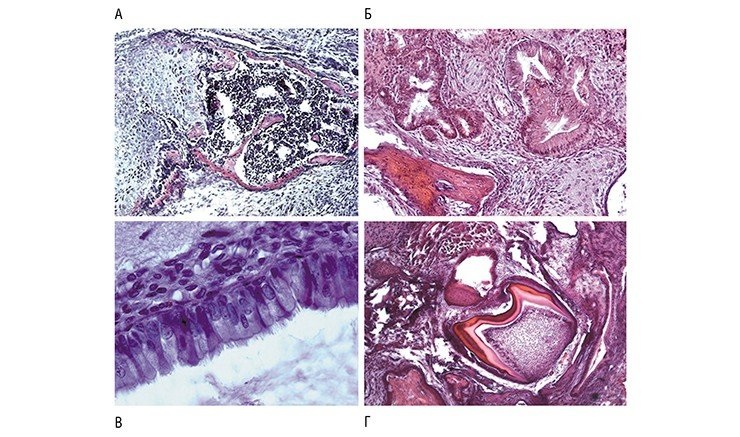

Немногим более двух лет назад группа японских, а затем и американских исследователей опубликовали ряд статей, в которых описан способ превращения соматических клеток, взятых от взрослых людей или животных, в ЭСК. Способ основан на введении в геном соматических клеток генетических конструкций, содержащих гены, которые функционируют в ЭСК, но не активны в соматических клетках. Соматические клетки после этого в течение 2—3 недель приобретают свойства, сходные с ЭСК, т. е. у них появляется способность превращаться в любые другие типы клеток.

Немногим более двух лет назад группа японских, а затем и американских исследователей опубликовали ряд статей, в которых описан способ превращения соматических клеток, взятых от взрослых людей или животных, в ЭСК. Способ основан на введении в геном соматических клеток генетических конструкций, содержащих гены, которые функционируют в ЭСК, но не активны в соматических клетках. Соматические клетки после этого в течение 2—3 недель приобретают свойства, сходные с ЭСК, т. е. у них появляется способность превращаться в любые другие типы клеток.

В 2007–2008 гг. появилось множество публикаций, посвященных все более совершенным технологиям индукции эмбриональных свойств в клетках взрослого организма. Понимание значимости этой тематики столь велико, что уже не десятки, а сотни лабораторий вовлечены в исследования по совершенствованию этой технологии и ее адаптации к требованиям практической клинической медицины.

В России существует небольшое число научных коллективов в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге, которые могут и готовы проводить подобные исследования. Такие инновационные разработки, реализация которых основана на последних достижениях клеточной и молекулярной биологии, заслуживают всяческой поддержки и должного финансирования. Если говорить об ИЦиГ СО РАН, то работы в этом направлении начаты недавно, и говорить о каких-то результатах пока преждевременно.