Мертвый город ХАРА-ХОТО был открыт дважды

Документальное расследование

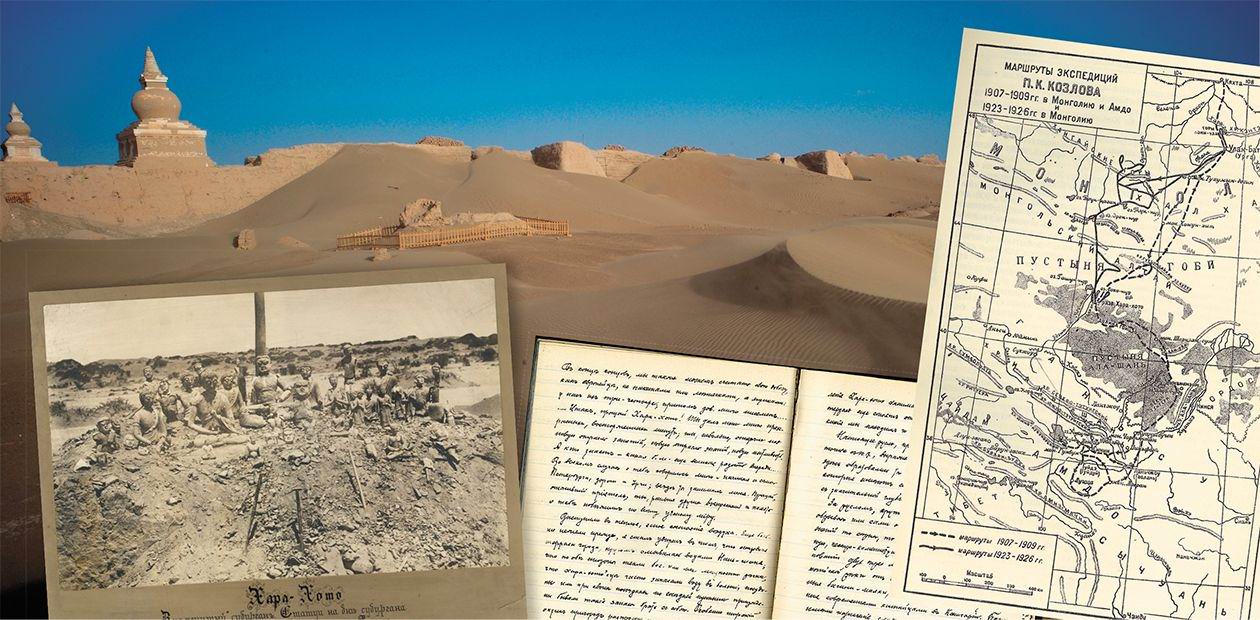

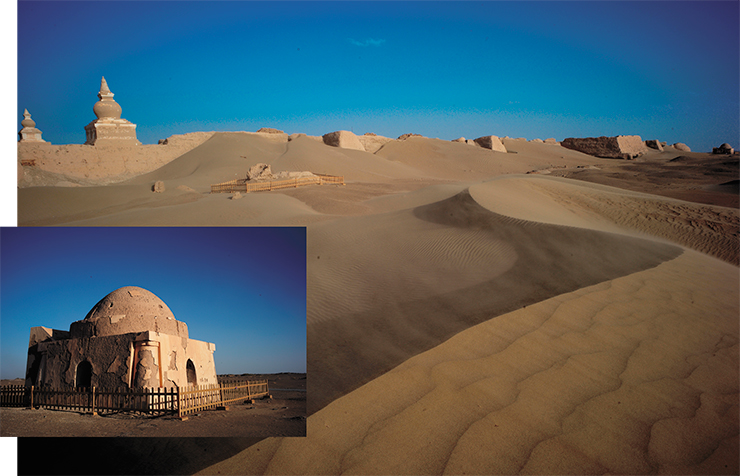

Одним из наиболее выдающихся открытий археологии XX в. стала находка погребенного в песках Южной Гоби тангутского мертвого города Хара-Хото, основанного в начале XI в. и оставленного жителями почти четыре столетия спустя. Благодаря труднодоступности древнего города в нем сохранились руины глинобитных стен и башен, святилищ и мастерских, лавок и жилых домов, а также огромное количество рукописей, предметов буддийского культа, монет и других уникальных артефактов. В настоящей статье автор рассказывает читателям о малоизвестных, но весьма интригующих обстоятельствах, связанных с этой археологической сенсацией

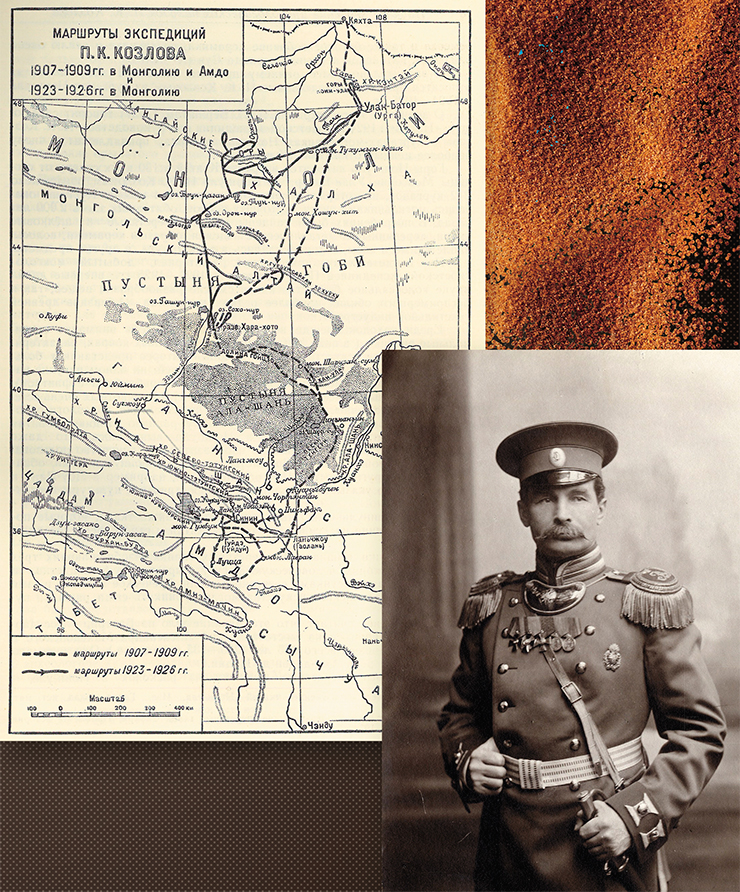

«Хара-Хото … с именем этого вечно сонного друга всегда-всегда будет связано и мое имя. Может быть, этому угасшему городу суждено будет всегда озарять мое имя географа», – с гордостью написал П. К. Козлов 4 ноября 1923 г. в дневнике своей последней Монголо-Тибетской экспедиции (Козлов, 2003, с. 66). И действительно, раскопки погребенного в гобийских песках древнего тангутского поселения, столицы государства Си Ся*, принесли всемирную известность этому русскому путешественнику, ученику Н. М. Пржевальского.

Однако до сих пор мало кто знает, что заслуга открытия Хара-Хото («Черного города»), строго говоря, принадлежит не Козлову, как это принято считать, а буряту Цокто Бадмажапову. Именно он первым обнаружил загадочные руины в низовьях р. Эдзин-Гол в Южной Монголии весной 1907 г., о чем незамедлительно сообщил в Санкт-Петербург покровительствовавшему ему Козлову. Он также направил составленное им описание развалин и пути к ним в Императорское Русское географическое общество (ИРГО). Самому же Козлову удалось впервые побывать в Хара-Хото лишь год спустя, когда возглавляемая им Монголо-Сычуаньская экспедиция «официально» открыла мертвый город для научного мира и произвела его раскопки.

В результате лавры первооткрывателя Хара-Хото достались не безвестному Бадмажапову, а его учителю и покровителю, путешественнику-исследователю с мировым именем. Правда, впоследствии Козлов в своих публичных выступлениях отдал должное помощи, оказанной его экспедиции местными жителями, и при этом особо отмечал Бадмажапова, «много способствовавшего моей славной деятельности по открытию Хара-Хото» (Архив РГО. Д. 159. Л. 410). Однако он избегал упоминания явно неудобных для него подробностей, связанных с первым посещением развалин своим учеником.

В архиве РГО в Санкт-Петербурге сохранилось немало документов, проливающих свет на историю двойного открытия мертвого города. Это прежде всего отчет Бадмажапова с приложенными к нему первыми фотографиями развалин, а также его письма Козлову, которые сообщают нам много интересного о взаимоотношениях этих двух людей, «сооткрывателей» Хара-Хото.

Негласный агент Генштаба

Прежде чем перейти к рассказу об этой необычной истории, следует чуть ближе познакомиться с одним из главных ее героев.

Прежде чем перейти к рассказу об этой необычной истории, следует чуть ближе познакомиться с одним из главных ее героев.

Кяхтинский бурят-казак Цокто Гармаевич Бадмажапов был приглашен Козловым в его первую самостоятельную Монголо-Камскую экспедицию (1899–1901) в качестве переводчика с монгольского языка. Он зарекомендовал себя с наилучшей стороны, что во многом определило его дальнейшую судьбу.

По окончании путешествия по протекции Козлова Бадмажапов был принят на службу в русский торговый дом «Собенников и братья Молчановы», только что созданный в пограничном г. Кяхта. Бадмажапов сопровождал торговые караваны, нередко совершал многодневные переходы по гобийской пустыне; случалось ему ездить по делам фирмы и в далекие края: Маньчжурию, восточный Китай (Пекин). Постоянным же местом его жительства был оазис Дин-юань-ин, главный город Алашанского княжества (совр. китайская провинция Ганьсу).

Впрочем, по прошествии нескольких лет Цокто заскучал, очевидно, не довольствуясь скромной ролью коммивояжера: ему с его энергией и способностями хотелось чего-то большего, как-то отличиться, выделиться из своей среды. Это настроение хорошо чувствуется в его письмах Козлову. Весной 1905 г. (Монголия в это время была взбудоражена присутствием в Урге Далай-ламы XIII, бежавшего из Лхасы к русским границам) Бадмажапов обратился к Козлову, в то время подполковнику Главного штаба*, с довольно необычной просьбой: помочь ему «получить казенное поручение от какого-либо учреждения», ИРГО или Академии Генштаба, чтобы «доставлять нужные сведения и справки по каким-либо делам по силе своего знания, или сделать из меня какого-нибудь неофициального агента» (Архив РГО. Ф. 18, оп. 3, д. 36 (1905)).

* Главный штаб – высший орган военно-стратегического управления Вооруженных сил Российской империи. В его ведении, помимо прочего, находились все военно-топографические и военно-статистические работыПробные донесения Бадмажапова, которые он посылал Козлову, отмечены наблюдательностью и способностью к анализу. Написаны они довольно гладким русским языком. В конце концов Козлову удалось заинтересовать свое начальство предложением Бадмажапова, и он был принят в число негласных агентов Генштаба.

Подробными сообщениями Бадмажапова в Петербург в первую очередь, конечно же, пользовался сам Петр Кузьмич для составления своих обстоятельных записок в Главный штаб, которые немало способствовали его авторитету эксперта по монгольско-тибетским делам. Бадмажапов также посылал донесения российскому посланнику в Пекине Д. Д. Покотилову и не менее известному дипломату И. Я. Коростовцу. В то же время нельзя сказать, что делал он это совершенно бескорыстно, не рассчитывая на получение в будущем какого-либо вознаграждения за свое усердие.

«Я лелеял заветные мысли найти развалины города»

Но вернемся к Монголо-Сычуаньской экспедиции Козлова. Ее главные цели – исследование Средней и Южной Монголии, Кукунорской области и посещение северо-западной Сычуани (Козлов, 1923). У экспедиции, однако, были и особые побудительные мотивы. В книге-отчете о путешествии, опубликованной в 1923 г., Козлов писал: «В тайниках души я лелеял заветные мысли найти в пустыне Монголии развалины города…». И получилось так, что одна из побочных целей Козлова – поиск развалин Хара-Хото – и стала его главным триумфом (Там же, с. 22).

Но вернемся к Монголо-Сычуаньской экспедиции Козлова. Ее главные цели – исследование Средней и Южной Монголии, Кукунорской области и посещение северо-западной Сычуани (Козлов, 1923). У экспедиции, однако, были и особые побудительные мотивы. В книге-отчете о путешествии, опубликованной в 1923 г., Козлов писал: «В тайниках души я лелеял заветные мысли найти в пустыне Монголии развалины города…». И получилось так, что одна из побочных целей Козлова – поиск развалин Хара-Хото – и стала его главным триумфом (Там же, с. 22).

«Если говорить откровенно, – пишет Козлов в другом месте своей книги, – я не переставал интересоваться Хара-Хото, едва лишь узнал об этих развалинах из лучшей книги нашего покойного путешественника Г. Н. Потанина». В книге «Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия» Потанин, ссылаясь на местные предания, упоминает развалины «города Эрге-хара-бурюк, которые находятся в одном дне езды к востоку от Кунделен-гола, т. е. от самого восточного рукава Эдзина; тут, говорят, виден небольшой кэрим, т. е. стены небольшого города, но вокруг много следов домов, которые засыпаны песком. Разрывая песок, находят серебряные вещи. В окрестностях кэрима большие сыпучие пески и воды близко нет» (Потанин, 1893, с. 464).

Сведения Потанина, относящиеся к 1886 г., позже подтвердил другой русский путешественник – В. А. Обручев: «По словам торгоутов, за последним рукавом Эдзин-Гола – Кунделен-голом – среди песков расположены остатки большого города, когда-то получавшего воду из Эдзин-Гола, который давно уже отошел от него» (Обручев, 1901, с. 399–400).

Однако ни Потанин, ни Обручев не пытались отыскать мертвый город и ограничились лишь расспросами о нем местных жителей. Сообщенные в их книгах сведения Козлов взял на заметку и еще во время первой экспедиции в свою очередь пытался разузнать что-нибудь о мертвом городе. Но А. Н. Казнаков, посланный им на разведку в 1900 г., вернулся ни с чем. Туземцы в один голос отрицали существование каких бы то ни было развалин в окрестности, замечая: «Вы, русские, хотите знать больше нас даже о наших местах» (Козлов, 1923, с. 75).

И вдруг – неожиданная удача. В очередном письме от Бадмажапова, датированном 15 мая 1907 г., Козлов читает: «Я во время своей поездки в Эдзин-Гол сделал весьма интересное открытие, по крайней мере, я так думаю. Около песков между долинами Гойдза и Эдзин-Гол наткнулся на развалины Фара-Фото или Хара-дайшин, где специально дневал, сделал снимки и кое-что записал» (Архив РГО. Ф. 18, оп. 3, д. 36 (1907), л. 10 об.).

К своему письму Бадмажапов приложил четыре снимка развалин, просил показать их вице-председателю ИРГО П. П. Семенову-Тян-Шанскому, а также сообщить ему о своих планах «написать маленькую брошюру о своей поездке к развалинам». Можно представить себе, с каким трепетом Козлов читал эти строки. И сколь неодолимым было его желание как можно скорее отправиться в Монголию, чтобы увидеть воочию развалины таинственного города, о котором писал еще Марко Поло! А тем временем полным ходом шла подготовка к его новой большой экспедиции в Центральную Азию.

«…страшно обидно то, что открывши Хара-Хото, и остаться виновным»

О своем посещении Хара-Хото Бадмажапов сообщил не только Козлову, но и непосредственно Семенову-Тян-Шанскому в ИРГО, а также в Главный штаб. В архиве Общества, как уже говорилось, сохранилась присланная им рукопись, озаглавленная «Тридцатипятидневная поездка от резиденции князя Алаша-Вана до ставки князя Торгоуд-Бэйле», вместе с приложенными к ней изрядно выцветшими 13 фотографиями (Архив РГО. Р. 97, оп. 1, д. 30).

В сопроводительном письме на имя главы ИРГО от 25 ноября 1907 г. Бадмажапов писал: «Если это краткое описание заслуживает внимания Географического Общества, то покорнейше прошу Ваше Превосходительство распорядиться напечатать отдельными брошюрами с теми же приложениями [фотоснимками] и послать мне несколько десятков экземпляров. В случае негодности для печати не откажите благоволить переслать оригинал мне обратно» (Там же, лист без номера).

В Хара-Хото Бадмажапов побывал дважды: 20 и 24 апреля, на обратном пути в ставку алашанского князя. Во второй раз – специально с целью фотографирования развалин. Из 13 сделанных им в дороге снимков четыре запечатлели руины крепости и один из субурганов – холмообразных буддийских ступ-реликвариев. При этом поражает скрупулезность, с которой бурятский коммерсант описывает дорогу в мертвый город, перечисляя все без исключения встретившиеся ему попутные ключи и колодцы. С такой информацией отыскать Хара-Хото, разумеется, не представляло большой сложности.

Судя по рассказу Бадмажапова, находка не была случайной. Можно предположить, что, зная о предстоящей экспедиции Козлова, он умышленно повел караван через низовье Эдзин-Гола, предварительно добыв у своих алашанских друзей более или менее точные «координаты» развалин.

Письмо Бадмажапова с известиями о сделанном им открытии, несомненно, дало дополнительный мощный импульс экспедиционным планам Козлова. Правда, сам путешественник не стремился раньше времени афишировать свои намерения, связанные с поиском Хара-Хото. И все-таки перед отъездом он доверил некоторым друзьям свой «затаенный план», о чем мы знаем из его книги-отчета о путешествии. Возможно, знал об этом плане и император, 5 июля 1907 г. удостоивший Козлова особой аудиенции, где окончательно решился вопрос о финансировании Монголо-Сычуаньской экспедиции. Николай II, являвшийся покровителем ИРГО, распорядился перевести на ее счет 30 тыс. рублей – средства, первоначально пожертвованные им еще в 1903 г. на несостоявшуюся Месопотамскую экспедицию.

Когда именно ИРГО и Главный штаб получили послание Бадмажапова, мы не знаем, но, по-видимому, это произошло еще в начале 1908 г. Кажется, что Бадмажапову очень хотелось, чтобы в Петербурге о его замечательном открытии узнали еще до того, как Козлов приведет свою экспедицию в мертвый город. И не просто узнали, но и «напечатали» его рассказ о поездке в Эдзин-Гол.

Однако честолюбивые помыслы бурятского «исследователя» не встретили понимания со стороны петербургских ученых, да и сам Козлов, насколько известно, не сделал ничего для опубликования рукописи своего ученика. Но это и понятно, ведь такая публикация означала бы признание первенства Бадмажапова в открытии Хара-Хото, что, естественно, умалило бы заслуги в этом отношении ИРГО и самого Козлова.

Разумеется, Бадмажапову подобные соображения не приходили в голову, потому он настойчиво продолжал добиваться своего. Так, в письме от 4 октября 1908 г., т. е. уже после того как Козлов, по его собственному выражению, «фактически открыл» мертвый город, Бадмажапов вновь просит Козлова: «Напишите, пожалуйста, если можете, в Географическое Общество относительно описания моей поездки на Эдзин-Гол – пусть напечатают [его]» (Архив РГО. Ф. 18, оп. 3, д. 36 (1907), л. 7 об.).

Спустя некоторое время Бадмажапов вновь обращается с той же просьбой в ИРГО и Главный штаб, наивно надеясь, что в Петербурге в конце концов оценят по достоинству оказанную им услугу науке. Но этого не случилось. Напротив, из обоих учреждений последовала суровая отповедь: его притязания сочли неуместными теперь, когда всему миру было известно, что Хара-Хото открыл Козлов.

19 декабря 1909 г. обескураженный Цокто пишет Козлову: «Я удивляюсь, почему Географическое Общество выражает неудовольствие мне, и в чем Штаб находит большую нетактичность. Я совершенно не понимаю, и, кроме того, Вы помните, что как будто бы я написал что-то такое помимо Вас. Разве только то, что я открыл Хара-Хото и дал первый толчок к изучению Хара-Хото [курсив мой – А. А.]; если это так, то я в скором времени непосредственно напишу в Совет Географического Общества, что мною были посланы сведения и снимки Хара-Хото на имя Председателя не с какою-то корыстною целью, а просто заинтересовать Общество и также Штаб. Мне теперь страшно обидно то, что открывши Хара-Хото, и остаться виновным, потому искренне прошу Вас написать мне, в чем дело и за что винят меня. Я думаю, получив от Вас ответ, непосредственно снестись с Советом. Все-таки, мне кажется, я же представил Обществу первые фактические данные о злополучном Хара-Хото; если теперь Общество выражает мне же неудовольствие, то мне одно остается, что писать во все газеты относительно предоставления моих сведений в Географическое Общество, и вообще, вероятно, кто-нибудь поможет мне составить статейки» (Там же, д. 36 (1909), л. 1, 1 об.).

Эти резкие слова Бадмажапова говорят о многом. В них и обида на ИРГО и Главный штаб, и косвенный упрек самому Козлову.

Второе «открытие» Хара-Хото

Теперь рассмотрим, как совершил свое открытие Хара-Хото П. К. Козлов.

Из Петербурга путешественник выехал с большим опозданием: не в июле, как предполагалось вначале, а 18 октября 1907 г., на следующий день после еще одной аудиенции у императора. В своем путевом дневнике Козлов откровенно признается, что мысли о Хара-Хото занимали его всю дорогу от Петербурга до Урги.

Весьма возможно, что Бадмажапов снабдил путешественника более точной информацией относительно местонахождения мертвого города, чем та, которая содержалась в его письме из Алашани, поскольку был лично заинтересован в том, чтобы Козлов побывал в Хара-Хото и подтвердил правдивость его сообщения. Это, несомненно, придавало Козлову уверенность в успехе его поисков, которые внешне, однако, выглядели вполне самостоятельными. Козлов беспрестанно расспрашивал местных жителей о месте расположения развалин города и пытался найти проводников, которые согласились бы отвести его туда. Особенно большую помощь в этом ему оказывал младший брат Бадмажапова, выступавший не только в роли конвоира, но также переводчика и посредника при переговорах Козлова с местным начальством.

Большую помощь Козлову в отыскании пути в Хара-Хото оказали два местных князя, через владения которых проходил экспедиционный отряд Козлова. У Балдын-цзасака, чья ставка находилась за хребтом Гурбун-сайхан, Козлов после десятидневного отдыха получил проводников и вьючных животных для перехода в соседние владения торгоут-бэйле, князя эдзин-гольских монголов-торгоутов. Ставка последнего располагалась вблизи (около 20 верст) от мертвого города. Торгоут-бэйле также дал Козлову верблюдов и проводника, который в конечном счете и привел экспедицию в Хара-Хото.

Биографы Козлова отмечают особую ценность информации Балдын-цзасака. Так, С. В. Житомирский (1989, с. 92), например, утверждает, что он «оказал науке неоценимую услугу, рассказав Козлову о мертвом городе Хара-Хото». В чем же была причина столь необычайного расположения монгольского князя к русскому путешественнику? В своем дневнике Козлов рассказал почти анекдотичную историю о том, как он вылечил князя, мучившегося болью в спине, велев поставить ему горчичник. Поправившись, Балдын-цзасак стремился всячески выразить свою благодарность Козлову.

Но, скорее всего, дело было все же не только в чудесном излечении князя. Из писем Бадмажапова Козлову мы узнаем, что Балдын-цзасак желал получить высокую награду, «гунское достоинство» (гун – наследственный знатный титул в Монголии). В дневниках Козлова мы также находим любопытную запись: «Прямым и косвенным образом Балдын-цзасак дал понять мне, что ему было бы лестно, служа второй раз русской экспедиции, получить почетное поощрение, вроде, например, производства в улусун-туши гун’ы, что увеличило бы его материальное положение» (Козлов, 2015, с. 58–59). В этом новом звании, поясняет Козлов, князь будет получать втрое больше, чем в звании цзасака. Таким образом, услуга, оказанная Балдын-цзасаком русской экспедиции, была далеко не бескорыстной.

Покинув владения князя, экспедиция продолжила движение в юго-западном направлении. По рассказу Козлова, провожавший его князь шепнул ему на ухо при прощании: «Я уверен, что ты попадешь в Хара-Хото и найдешь там немало интересного».

По мере продвижения к Эдзин-Голу Козлов, как уже говорилось, не упускает возможности собрать дополнительные сведения о мертвом городе, расспрашивая местных жителей, и даже пытается привлечь их к предстоящим раскопкам, предлагая хорошую плату. Однако желающих участвовать в раскопках не находится. Многие боялись даже близко подходить к развалинам, считая это место небезопасным.

Восточные ворота, выводящие за стену, на пригороды, на развалины домов и субурганов, устроены как и западные, но не строго одни против других: западные ближе к южной стене, восточные к северной. Х.х. [Хара-хото] омывался двумя рукавами речек, с северной и южной стороны, сливающихся затем в северном направлении в одно русло.

За интересным делом, за всякого рода наблюдениями, время бежало страшно быстро. Сокровища наши обогащались с каждым последующим часом. Наши проводники, глядя на нас, на наши поиски и успехи, отбросили страх и начали помогать нам фактически. С сумерками активная наша деятельность прекращалась. Мы работали на Х.х. пассивно, записывали, кое-что укладывали, делали обобщения, где лучше на следующий день производить раскопки. Каждый, по возможности, намечал себе район и в нем без устали рылся, копался, разглядывал…

Настал и день предполагаемого отъезда! Но жаль было расстаться с “нашим” Хара-хото, как стали мы его называть; мы успели познакомиться, свыкнуться с ним, с его скрытыми тайнами; между ним и нами установилась связь, связь духовная тесная.

По некоторому обсуждению А. А. Чернов остался с Мадаевым еще на двое суток; я уехал с Напалковым и Ивановым с проводниками и животными в главный бивуак. Там предстояло свидание с Торгоутским бейлэ и производство астрономических работ. На бивуаке нашем оказалось все благополучным и люди наши с живым нетерпением ожидали нашего возвращения, нашего результата…

Интересно, накануне, за вечерним общим чаепитием, я попросил балдын-цзакс[кого], ламу, погадать нам о завтрашнем дне, т.е. о 21-ом марте.Он сжег можевельник, помолился, почитал вслух молитвы, затем принялся за гадание, результатом которого было предсказано: “1) необычайная, интересная находка Мадаева и 2) добыча путем охоты зверя на пути к дому (что я убью, по дороге, дзерена)”. Точь-в-точь так и случилось: Мадаев и Напалков наткнулись на богатую находку в субургане А., а я, действительно, на пути к главному бивуаку убил отличного самца хара-сульту...»

Наконец, преодолев трехсоткилометровое расстояние, караван экспедиции располагается на стоянку у оз. Сого-Нор, куда впадает восточный рукав Эдзин-Гола. Отсюда до Хара-Хото рукой подать, однако Козлов не торопится: четыре дня путешественники будут стоять у озера «среди ликующей весенней природы», а тем временем юный Гомбо Бадмажапов будет вести переговоры с торгоут-бэйле.

В своем дневнике Козлов об этой встрече рассказывает так: «Бадмажапов съездил к торгоут-бэйлэ, который вначале принял вид надменный, но, затем, оттаял и стал человеком – обо всем выслушал и на все дал уверения: “не печальтесь и не сомневайтесь”. Дал Бадмажапову полицейского проводника с наказом доставить нас в соседство его ставки Даши-обо на левом берегу Морин-Гола. Относительно посещения развалин Хара-Хото, проводников и всего прочего бэйлэ дал положительный ответ. Мне, конечно, были присланы вежливые выражения почтительного приветствия» (Там же, с. 71).

Метаморфоза, происшедшая с торгоутским князем, легко объяснима: за оказанную им услугу он получил богатые подарки и значительную сумму в деньгах.

Уж очень удачно складывалось все для Козлова на этом этапе экспедиции. Конечно, наличие проводников значительно облегчало задачу путешественника, но не менее важным было и другое – внутренняя уверенность путешественника в том, что он непременно достигнет своей цели, таинственного Хара-Хото. И эта уверенность, очевидно, зиждилась на сведениях, полученных от Цокто Бадмажапова, а не на «попутных расспросах» или скупой информации Балдын-цзасака. Именно осведомленность Козлова была верным залогом успеха его экспедиции. Не следует забывать и о том, что все переговоры велись через Бадмажапова-младшего, действовавшего в интересах не только Козлова, но и своего брата, имя которого было хорошо известно в этих краях.

Наконец, 19 марта 1908 г. давнишняя мечта Козлова сбылась. Налегке, захватив с собой лишь небольшой запас воды, продовольствия и инструментов, необходимых для раскопок, он в сопровождении четырех спутников и двух проводников отправляется в Хара-Хото! Ведет их к развалинам Бата – «отличный проводник» торгоутского князя, не раз побывавший в мертвом городе и слышавший немало рассказов о нем из уст отца и других стариков-туземцев. При этом он выбирает кратчайшую дорогу, ведущую к мертвому городу.

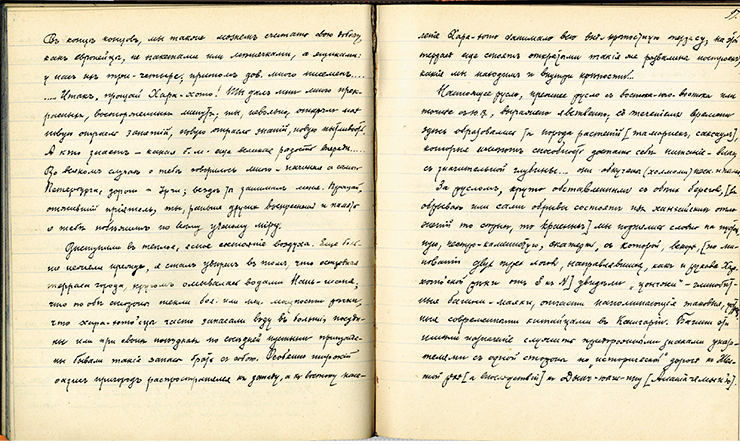

Выступили в теплое, ясное состояние воздуха. Еще больше нежели прежде, я стал уверен в том, что островная терраса города кругом омывалась водами Нань-шаня; что по обе стороны текли бол[ьшей] или мен[ьшей] мощности речки, что хара-хотосцы часто запасали воду в большие посудины или при своих поездках по соседней пустыне принуждены бывали брать такие запасы с собою. Особенно широкий оазис пригород распространился к западу, а к востоку население Хара-хото занимало всю внекрепостную террасу; на этой террасе еще стоят открытыми такие же развалины построек, какие мы находим и внутри крепости…

Настоящее русло, прежнее русло с востока-юга-востока или точнее с юго-востока, выражено явственно; с течением времени здесь образовались те породы растений (тамариск, саксаул), которые имеют способность достать себе питание – влагу со значительной глубины, они приспособились, живя в песках и пыли.

За руслом, круто обставленным с обоих берегов (в обрывах или сами обрывы состоят из ханхайских отложений то серых, то красных) мы поднялись, словно на пустынную, пестро-каменистую, скатерть, с которой, вскоре (по миновании двух-трех логов, направлявшихся, как и рукава Хара-хотской реки от юга к северу), увидели “цончжи” – глинобитные башни-маяки, отчасти напоминающие таковые, устроенные современными китайцами в Кашгарии. Башни эти имели назначение служить придорожными знаками-указателями с одной стороны по “исторической” дороге к Желтой реке (а впоследствии) к Динь-юань-ину (Алаша-ямыню)»

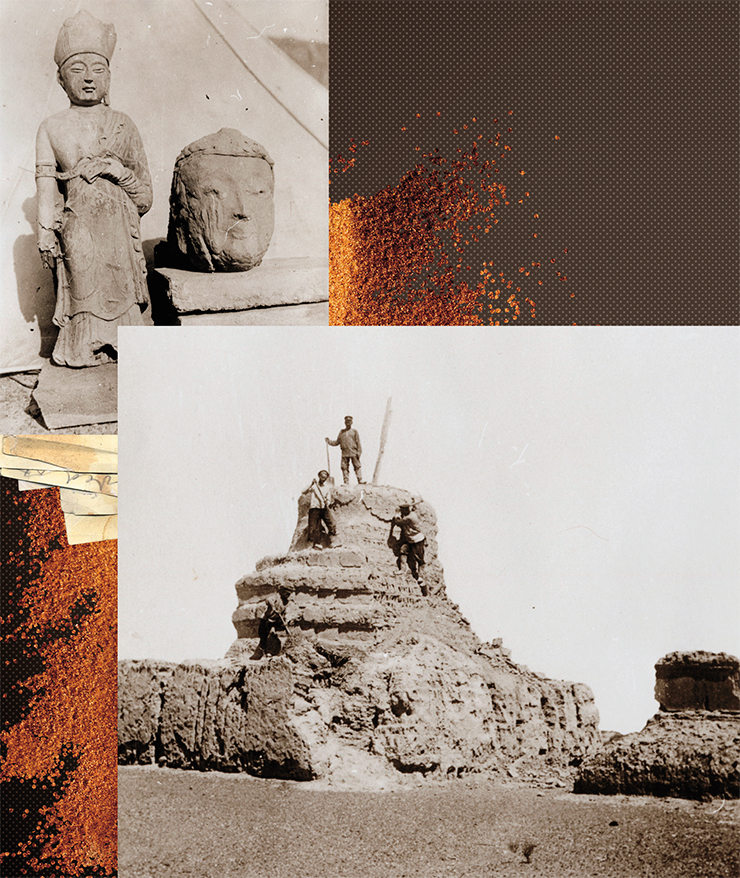

Целых три дня отряд Козлова проведет на развалинах – все это время всецело будет посвящено раскопкам. «С самого приезда мы сразу не могли уравновеситься – брались за одно, за другое, за третье, жадно схватывали то один найденный предмет, то другой. Копали, рыли, ломали, рушили, бродили по поверхности. К вечеру наша большая палатка уже представляла маленький музей, мал<ое> собрание предметов Хара-Хото. С истинным удовольствием и глубоким интересом мы рассматривали все найденное. Не забуду той счастливой минуты, когда я взошел с кайлом на вершину разв<алин> и после нескольких ударов увидел рукописи, бурханы (иконопись) и проч. Ко мне явились другие сочлены экспедиции и, роясь в соседних комнатах, также вознаграждались успехами (большими или меньшими). Конечно, всего интереснее рукописи – это документы своего рода» (Козлов, 2015, с. 78).

Уже покидая 29 марта Эдзин-Гол, Козлов не устоит перед соблазном вновь посетить мертвый город, и опять он и его помощники будут лихорадочно копать пески, «пытать счастья». Расставаться с Хара-Хото («нашим Хара-Хото», как его теперь называет в дневниках Козлов) никому не хотелось. В дневнике Козлова мы читаем: «Итак, прощай Хара-Хото! Ты дал мне много прекрасных, восторженных минут, ты, невольно, открыл мне новую отрасль занятий, новую пытливость. А кто знает – какая, может быть, еще великая радость впереди…» (Там же, с. 86–87).

«Бадмажапов оказал экспедиции ценные услуги…»

Посещение Хара-Хото действительно стало «звездным часом» для путешественника. Все собранное им во время предварительных раскопок (основные работы начнутся лишь в мае 1909 г., на заключительном этапе экспедиции) – книги, бумаги, украшения, предметы буддийского культа, наполнившие 10 пудовых ящиков, – было без промедления отправлено в Петербург, ИРГО и Академию наук. Кроме того, «пользуясь хорошим дружелюбным отношением к экспедиции торгоут-бэйле, – пишет он, – я тотчас же отправил монгольской почтой в Ургу и далее в Петербург, в нескольких параллельных пакетах, известия о фактическом открытии Хара-Хото» (Козлов, 1923, с. 81). Это письмо на имя секретаря Общества А. В. Григорьева, датированное 28 марта 1908 г., было опубликовано в «Известиях ИРГО».

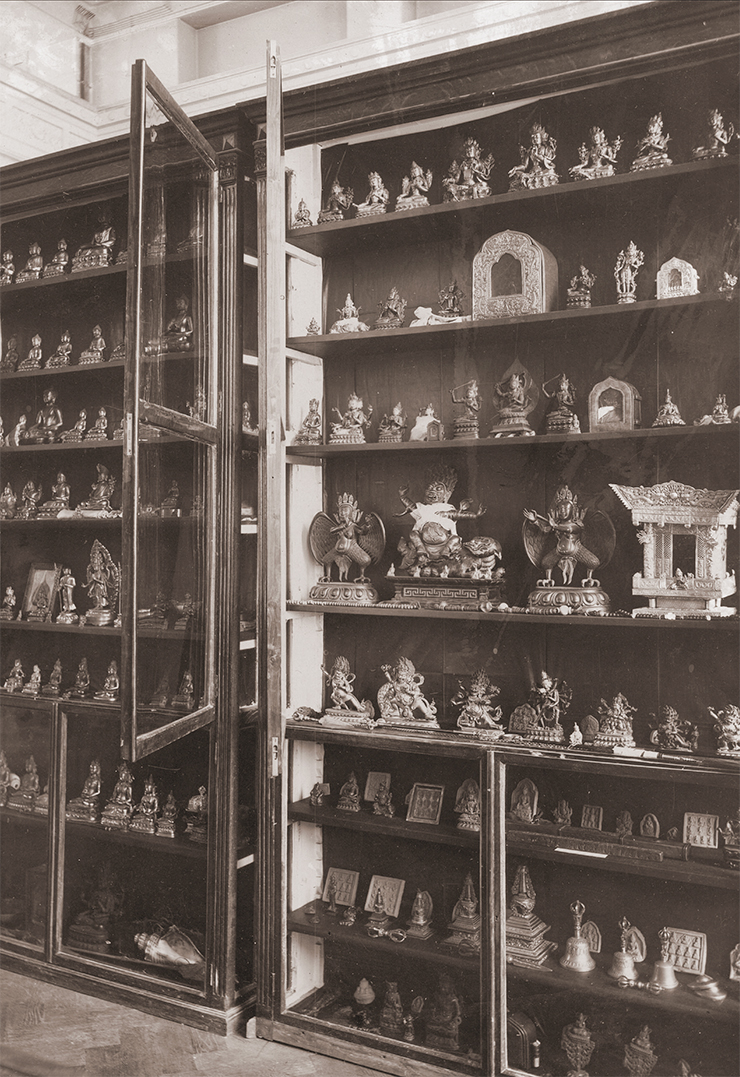

Находки из Хара-Хото вместе в другими материалами Монголо-Сычуаньской экспедиции были доставлены в Петербург осенью 1909 г. и размещены в только что отстроенном новом здании Географического общества, где тогда же началась их обработка. По просьбе Козлова в атрибуции буддийских предметов принимал участие хамбо-лама Агван Доржиев, посланник тибетского Далай-ламы, находившийся в то время в Санкт-Петербурге. «Надеюсь употребить все мои усилия к тому, чтобы разобраться с редкостями Хара-Хото», – написал он Козлову из Петербурга в ноябре 1909 г. (Архив РГО. Ф. 18, оп. 3, д. 214, л. 23).

Весной 1910 г. ИРГО впервые выставило на обозрение хара-хотинскую коллекцию Козлова. Вскоре она была передана этнографическому отделу Музея императора Александра III (Русскому музею), за исключением книжного собрания, которое было передано в Азиатский музей Российской академии наук.

9 марта 1910 г. император пожаловал начальнику Монголо-Сычуаньской экспедиции звание полковника с увеличением пожизненной пенсии в качестве награды за научное открытие, прославившее Россию. А вскоре Козлов был приглашен в Царское Село прочесть в присутствии царской семьи лекцию о своем путешествии с демонстрацией диапозитивов и некоторых хара-хотинских находок, за что получил от императора подарок. В том же году вице-председатель ИРГО преподнес Козлову диплом на звание почетного члена Общества. Вскоре после этого английское и итальянское королевские географические общества присудили русскому путешественнику большие золотые медали за его исследование Центральной Азии, т. е., по сути, за открытие Хара-Хото.

Получили награды и остальные участники экспедиции. Козлов также ходатайствовал и о награждении Цокто Бадмажапова: «Как старожил местного края Бадмажапов оказал экспедиции ценные услуги и способствовал лучшим отношениям к местным властям, с которыми у него установились простые дружеские отношения», – писал он в своем рапорте в Главный штаб. «Способный, энергичный Бадмажапов в будущем может быть незаменимым в качестве всестороннего посредника» (Архив РГО. Ф. 18, оп. 1, д. 57, л. 3). В результате Цокто получил орден св. Анны, однако остался недоволен и просил Козлова похлопотать о какой-либо другой, более полезной для него награде.

Здесь надо отметить, что на протяжении всей экспедиции Козлов поддерживал с Бадмажаповым-старшим тесные контакты. Так, путешественники дважды находили гостеприимный приют в его доме. Бадмажапов скупал для Козлова наиболее интересные буддийские культовые предметы у потомков монгольских князей и дворян, помогал с отправкой и получением почты из России, используя для этого различные возможности. Он же лично доставил Козлову и такую важную корреспонденцию, как письмо от А. В. Григорьева с указанием изменить маршрут экспедиции и не углубляться в Сычуань, а вернуться в пустыню Гоби и все внимание сосредоточить на исследовании мертвого города. Другое важное письмо было от Агвана Доржиева с сообщением о выступлении Далай-ламы со свитой из Пекина в Тибет: эта информация существенно повлияла на предстоящий маршрут экспедиции.

О дальнейшей судьбе Цокто Бадмажапова известно следующее. В 1910 г., опять-таки по протекции Козлова, он получил место переводчика с монгольского языка при канцелярии Военного губернатора Восточной Сибири и переехал в Читу, столицу Забайкальского округа. В 1912 г., насколько можно судить по письмам, Бадмажапов возвращается к коммерческой деятельности, поступив на службу в торговый дом Нобеля, имевший отделения в Чите и Верхнеудинске. В том же году, по предложению губернатора, он был избран почетным членом Забайкальского областного попечительства детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии.

В начале 1920-х гг. Бадмажапов, как и многие другие представители бурятской интеллигенции, переселяется во Внешнюю Монголию, в г. Ургу. Здесь он трудится в правлении Монгольского центрального потребительского кооператива – первой национальной кооперативной организации Монгольской народной республики, ведавшей также вопросами внешней торговли. Осенью 1923 г. он вновь встречается с Козловым, который приводит в Ургу свою Монголо-Тибетскую экспедицию. Силою обстоятельств (вернее, интриг Наркоминдела и ОГПУ) Козлову пришлось надолго застрять в столице Красной Монголии. В доме Цокто он находит приют, и радушный хозяин, как и прежде, оказывает ему всевозможные услуги, например организует снабжение экспедиции продовольствием.

В начале 1930-х гг., когда в МНР начались репрессии против интеллигенции, Бадмажапов, огульно обвиненный в контрреволюционной деятельности и панмонголизме, перебрался с семейством в Верхнеудинск (будущий Улан-Удэ), столицу советской Бурят-Монгольской автономной области. Здесь в 1931 г. он был арестован ОГПУ и выслан в Сыктывкар (Республика Коми). Рассказывают, что Козлов до самой своей смерти в 1935 г. оказывал ему посильную помощь.

По окончании пятилетней ссылки почти полностью ослепший Бадмажапов поселился в Новосибирске у падчерицы, откуда вскоре перебрался в Ленинград, где примкнул к небольшой бурятской колонии. В 1937 г. последовал новый арест, завершившийся обычным для того страшного года смертным приговором.

В конце 1990-х гг. в Музее-квартире П. К. Козлова в Санкт-Петербурге была развернута фотоэкспозиция, посвященная открытию и раскопкам Хара-Хото. Среди редких фотографий на стенах музея можно увидеть и портрет Цокто Бадмажапова, имя которого неразрывно связано с именем знаменитого путешественника.

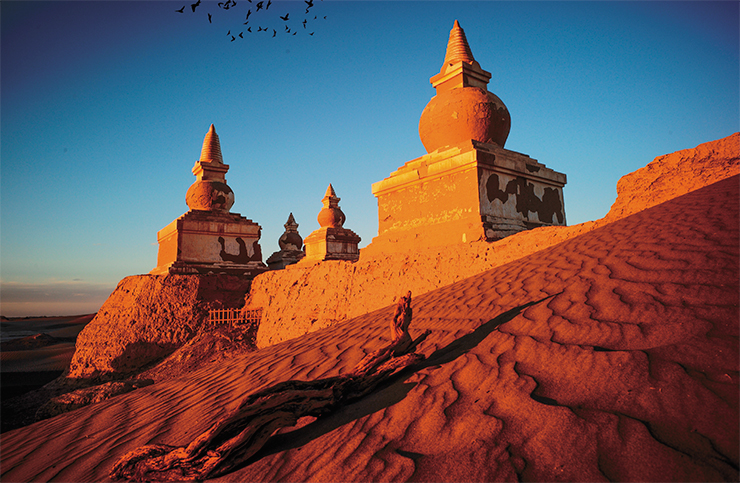

В 2017 г. музей посетил британский исследователь-географ Уильям Линдсей, более 30 лет занимающийся изучением Великой китайской стены. Линдсею довелось побывать в Хара-Хото несколько раз, а в 2016 г. он вместе с сыновьями Джеймсом и Томасом организовал видеосъемку мертвого города с помощью беспилотника во время солнечного восхода. Позднее он прислал мне это необыкновенное видео, продолжающееся полторы минуты, и я передал его в дар музею.

Глядя на Хара-Хото с высоты птичьего полета, невольно прикасаешься к истории Древнего мира и в то же время осознаешь величие подвига российских путешественников-первопроходцев, открывателей неведомых земель Центральной Азии.

Андреев А. И. О том, как был дважды открыт мертвый город Хара-Хото // От Байкала до священной Лхасы. Новые материалы о русских экспедициях в Центральную Азию в первой половине ХХ века (Бурятия, Монголия, Тибет). СПб., Самара, Прага, 1997. С. 61–86. Приложение: Бадмажапов Цокто. Развалины Хара Байшин. С. 87–91.

Козлов П. К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. Пг., 1923.

Козлов П. К. Дневники Монголо-Сычуаньской экспедиции 1907–1909 / ред.-сост. Т. И. Юсупова, отв. ред. А. И. Андреев. СПб.: Нестор-История, 2015.

Кычанов Е. И. Очерк истории тангутского государства. М.: Наука, 1968.

Юсупова Т. И. Монголо-Сычуаньская экспедиция и открытие Хара-Хото // Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX – начале XX века / ред. И. Ф. Попова. СПб.: Славия, 2008. С. 112–129.

Юсупова Т. И. Путешествие как образ жизни: исследователь Центральной Азии П. К. Козлов. СПб.: Нестор-История, 2016.

Юсупова Т. И., Матвеева М. Ф. Выставка находок Монголо-Сычуаньской экспедиции П. К. Козлова в Русском географическом обществе. СПб.: ООО «Паулсен», 2019.

Автор статьи выражает благодарность Уильяму Линдсею за разрешение публикации его видеосъемки и отдельных фотографий Хара-Хото на сайте и страницах журнала «НАУКА из первых рук»

Автор и редакция благодарят Т. И. Юсупову, заведующую архивом РГО М. Ф. Матвееву и сотрудников Мемориального музея-квартиры П. К Козлова за любезно предоставленные для статьи фотографии