Рыцари круглого стола

В середине ХХ века профессия физика-ядерщика была окутана романтическим ореолом не меньшим, чем профессия летчика-испытателя или капитана дальнего плавания. Наиболее наглядно это отношение общества отразилось в культовом фильме 1960-х годов «Девять дней одного года» с Алексеем Баталовым в главной роли. Любой, кто приходит сегодня в новосибирский Институт ядерной физики, может не только встретиться с реальными героями легендарного «золотого века» физики, но и увидеть ее молодое будущее

— ИЯФ сегодня во многом уникален среди академических институтов, в том числе своей преемственностью поколений. У вас много прекрасной молодежи, что для современного российского научного сообщества — привыкшего к утечке мозгов за границу, а также в бизнес и другие вненаучные сферы — уже является феноменом. Как удалось этого добиться?

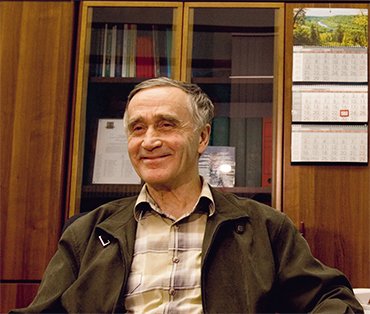

Является действительным членом Американского физического общества и иностранным членом Королевской академии наук Швеции.

Лауреат Ленинской премии (1967 г.), Государственной премии СССР (1989 г.), Государственной премии РФ (2001 г.), Демидовской премии (1997 г.), а также премий им. Р. Р. Вилсона Американского физического общества и им. А. П. Карпинского (Фонд Топфера, Германия).

Награжден золотыми медалями РАН им. В. И. Векслера (1991 г.) и им. П. Л. Капицы (2004 г.), орденами Трудового Красного Знамени (1975), Октябрьской Революции (1982), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000).

Автор и соавтор более 300 публикаций по физике ускорителей и физике высоких энергий.

Любит классическую музыку и лыжные гонки

— Для начала расскажу вам о двух очень характерных эпизодах. Лет двадцать назад на одном из заседаний Президиума Сибирского отделения один почтенный академик (фамилию называть не буду) обвинил меня в том, что наш институт представляет собой «капиталистический остров в социалистическом море». А лет через семь после этого, году в 93-м, тот же самый товарищ выдвинул против нас совершенно противоположное обвинение: «Так у вас же социализм!». А мы при этом оставались все теми же — по принципам. Конечно, положение в стране и мире менялось, что не могло на нас не сказываться, и даже очень остро, мы — система открытая.

Молодежь, приходившая к нам, действительно не уезжала — во всяком случае, массово. К сожалению, потери были, но гораздо меньшие, чем в других институтах Академии наук, в исследовательских институтах Минатома и других министерств… И сейчас ИЯФ — самый большой институт Академии наук, причем отличается по размерам от следующего за ним раза в два.

Молодежь, приходившая к нам, действительно не уезжала — во всяком случае, массово. К сожалению, потери были, но гораздо меньшие, чем в других институтах Академии наук, в исследовательских институтах Минатома и других министерств… И сейчас ИЯФ — самый большой институт Академии наук, причем отличается по размерам от следующего за ним раза в два.

Стараемся сразу брать только хороших студентов. Официально они приходят к нам обычно с третьего-четвертого курсов. Но на самом деле мы начинаем присматриваться к ним гораздо раньше. Дело в том, что сотрудники ИЯФа активно преподают и в НГУ, и в НГТУ, и в Физматшколе. Подчеркну: не только ведут спецкурсы для уже определившихся с выбором специальности, а начинают с первых курсов и Физматшколы.

Раньше подобная практика для Академгородка была делом обычным и до 1991 года не требовала для своего поддержания никаких наших специальных усилий. А потом зарплаты сотрудников в институте стали расти, а в университете — падать. И через пару лет возникла такая ситуация, что стало не хватать ни лекторов, ни преподавателей, ни на младших курсах, ни на старших. Тогда я при поддержке дирекции института предложил, чтобы преподаватель-совместитель получал за преподавательскую работу полставки не университетской, но своей, ияфовской.

— По сути, взяли на себя государственную функцию поддержки образования?

— Да, и не только в этом. Когда стали доплачивать сотрудникам, проблема исчезла сама собой. Конечно, бывают различные коллизии: у одного хорошо получается, у другого хуже; одного зовут преподавать, другого нет… Но главное — у наших сотрудников прекратилось «отторжение» преподавания.

Еще один существенный момент: мы значительно увеличили материальную поддержку студентов, причем стараемся начинать ее как можно раньше. И это относится не только к именным стипендиям — у нас их две, имени Г. И. Будкера и А. Д. Сахарова, и их удостаиваются ежегодно 8 студентов. В ИЯФе всегда оплачивали работу тем студентам, которые приходили в институт на преддипломную практику. Но сейчас, кроме этого, мы примерно в два раза увеличиваем стипендию студенту с младших курсов, если видим, что он тяготеет к нашему институту.

Но вот молодой человек пришел в ИЯФ на работу. Для него становятся важными три вещи. Во-первых, зарплата, которая должна быть более-менее пристойной. Конечно, за рубежом ученый может зарабатывать больше, чем у нас, но в России для этого нужно полностью поменять свой профиль.

Второе — ему нужно видеть в обозримом будущем перспективу улучшения своих жилищных условий. Потому что после женитьбы, появления детей ситуация нередко становится безысходной. Форма нашей «жилищной» поддержки сотрудников менялась с годами, потому что менялись условия, законодательство. Давали беспроцентные кредиты, участвовали в финансировании строительства домов, где наши сотрудники покупали квартиры по себестоимости, в общем, никогда об этом не забывали. Вот сейчас пытаемся организовать строительство новых домов в Верхней зоне. Создали некоммерческое партнерство институтов, чтобы получить жилье по себестоимости. Строим не буквально сами, но никакой коммерческой фирмы между нами и строителями нет. Никаких посредников, которые получают прибыль.

Причем мы не фокусируем внимание только на молодых. Нельзя, чтобы старшее поколение оказалось в худшем положении. Поэтому у нас в институте действуют так называемые «цепочки». Мы стараемся строить самое хорошее жилье — из разумно возможного. Старший сотрудник получает новую, улучшенную жилплощадь, сдавая при этом свою старую квартиру и доплачивая только за «лишние» метры по себестоимости. Цепочка идет дальше, вплоть до молодежи, которая в результате получает 1-, 2-комнатные квартиры. В случае необходимости кредит на жилье дает банк. При этом институт дает гарантии банку и частично оплачивает проценты за кредит. Это довольно сложная схема, которая стала возможной благодаря нашим хорошим партнерским взаимоотношениям с Сибакадембанком.

И третье — может быть, самое главное — интересная научная работа на мировом уровне. Нужно отметить, что поддерживать такой уровень очень тяжело. Я расскажу вам о структуре нашего бюджета, и вы увидите, что от государства мы получаем очень мало. Например, в прошлом году базовое бюджетное финансирование — то, что мы получаем от Сибирского отделения как академический институт, — составляло 22—23 % от нашего бюджета. А остальное мы разными способами зарабатываем. Основной заработок (примерно 80 %) — «зарубежный». Что под ним подразумевается? Примерно на две трети — это участие в международных или национальных научных проектах на контрактной основе. Это договора, которые затем превращаются в какое-то «железо», электронику, оптику. Например, почти во всех мировых центрах синхротронного излучения функционирует разработанное и созданное нами оборудование…

— И давно государство финансирует ваш замечательный институт всего на четверть необходимого?

— Довольно давно. Пусть бюджетное финансирование растет, но и заработки наши тоже растут. Мы просто вынуждены это делать, потому что находимся в жесткой конкуренции с теми же информационными отраслями, с промышленностью. Чуть только промышленность начинает подниматься, мы вынуждены поднимать зарплаты — чтобы воспрепятствовать оттоку специалистов.

Мы вообще стараемся по мере возможности поднимать зарплаты в институте, причем дифференцированно. Кто лучше работает, вносит больший вклад в результаты, тот и получает больше. Но при этом стараемся, чтобы зарплата не зависела от вида деятельности — контрактной или так называемой «внутренней». Хотя последняя прямо денег не приносит, она если и финансируется государством, то в очень малой доле.

Конечно, психологически мы на контрактных работах концентрируемся особо, поскольку они предполагают безусловные обязательства по срокам, качеству и т. п. За много лет мы приобрели в этой сфере достаточно высокий рейтинг — мировое научное сообщество в курсе, что мы умеем делать. Есть очень крупные проекты, например строительство в ЦЕРНе LHC-коллайдера (Большой адронный коллайдер), для которого мы поставляем оборудование.

Этот проект стоимостью несколько миллиардов долларов является по-настоящему глобальным. И хотя официальными членами ЦЕРНа являются только некоторые европейские государства, но все развитые в научно-техническом плане страны в этом проекте участвуют, даже не будучи членами ЦЕРНа: Соединенные Штаты, Япония, Россия. Это будет самая большая лаборатория не только в области ядерной физики, но вообще самая крупная в мире. Если же говорить о фундаментальной науке в целом, то этот проект — самое крупное научное мероприятие из всех, которые на сегодня существуют.

Сам LHC-коллайдер представляет собой огромное сооружение — 30-километровое кольцо, наполненное очень серьезным оборудованием. И в течение последних десяти лет мы сделали оборудования для этого центра примерно на 100 млн долларов, что составило заметную долю нашего финансирования, примерно 25 %.

— Сумма немалая — и откуда же поступали эти средства?

— Вообще это отдельная и довольно длинная история. В начале 90-х годов мне, как и всем остальным коллегам по физике высоких энергий, было ясно, что единственный шанс для России остаться на передних рубежах этой науки — равноправное участие в проекте LHC. Конечно, наше государство не могло тогда просто вложить более 100 миллионов долларов из своего бюджета в бюджет ЦЕРНа, как это делали остальные страны. Тогда у меня и родилась нестандартная схема участия России, которая должна была удовлетворить все заинтересованные стороны.

Суть схемы такова — Россия поставляет высокотехнологичное научное оборудование на сумму 150 миллионов долларов по мировым ценам. Российские институты-исполнители соглашаются сделать его за 100 миллионов, которые они получат в равных долях из бюджета ЦЕРНа и бюджета России. В этой схеме всем хорошо: ЦЕРН получает оборудования на «чистых» 100 миллионов как вклад России в проект, Россия за 50 миллионов обеспечивает для своей науки участие в самом амбициозном на сегодня проекте и одновременно поддерживает этими же деньгами свои научные институты, а институты получают хороший заработок и гарантированное участие в будущих экспериментах на комплексе LHC. Несмотря на очевидные плюсы этой схемы, в то время практически никто не верил, что из этого что-нибудь получится. Представляете — в 1994-м договариваться о том, что мы будем делать в России в следующие 10 лет, в начале двухтысячных, да еще с таким изощренным механизмом финансирования!

Потребовалось два года для того, чтобы объяснить выгоды для них, выгоды для нас, выгоды для всего научного сообщества. И министерство науки нас поддержало. Мы организовали комитет «Россия — ЦЕРН», в который входили 5 человек от руководства ЦЕРНа и 5 — от России: один из руководителей министерства атомной энергии и трое из научного сообщества под председательством министра науки, и добились специального решения от Совета ЦЕРНа, чтобы он финансировал наши работы. (Европейские коллеги резонно задавали вопросы: почему эти работы должны вести не их центры, не их институты и промышленность?)

Схема (ее так и называют — «схема Скринского») оказалась действенной. Кстати, за все эти годы ни одного схожего предложения от представителей других наук в наше министерство так и не поступило.

— Откуда у вас, Александр Николаевич, такие организаторские способности? Ведь вы же физик — не экономист, не менеджер?

— Нужно сказать, что институт научился зарабатывать деньги уже давно (недаром нас обвиняли в капиталистических замашках). Правда, в советское время эта доля составляла не более четверти от общего финансирования. Инициировал такую деятельность еще Андрей Михайлович Будкер: именно он договаривался с Косыгиным о возможности поставок нашего оборудования потребителям по договорным ценам. В Советском Союзе работали десятки наших ускорителей технологического назначения, и часть продолжает работать до сих пор.

Так что сама рабочая «схема» была заложена давно. Но понятно, что автоматически, по инерции, ничего долго не продержится. На самом деле дополнительное финансирование — предмет заботы не только моей, но и всех основных сотрудников, заведующих лабораториями… И происходит все это достаточно естественным образом. Просто у руководства институтом — руководства в широком смысле этого слова, включая все ведущие должности, — всегда стояли люди, для которых институт являлся чем-то очень и очень важным.

Сейчас абсолютное большинство институтов разбилось внутри на мелкие группы. И, например, сегодня у одной группы есть контракт, а у соседней — нет. Зарплата у первой, соответственно, в несколько раз больше, чем у соседей, которые на голой тарифной сетке. И если говорить упрощенно, то за то время, пока одни имеют очень много, другие распадаются или просто развращаются и перестают работать. Но на будущий год ситуация может и поменяться! И окажется в результате плачевной для всех.

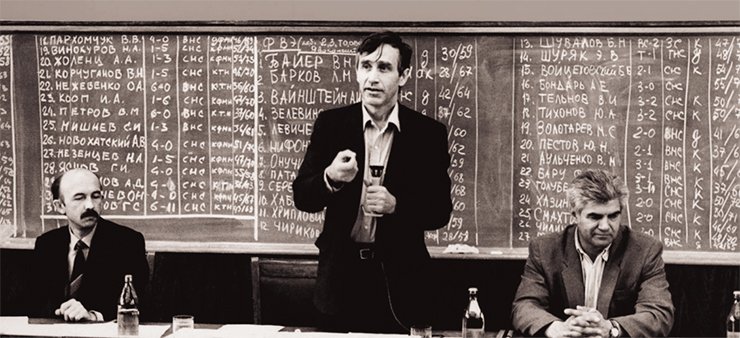

Мы же сознательно пошли на то, что зарплата в институте определяется только тем, насколько хорошо и продуктивно сотрудник работает, а не сколько денег пришло по его «линии». Оценивает вклад Ученый совет, за нашим круглым столом. Но происходит это не формальным путем, не путем голосования, а в процессе взаимодействия. Много возможностей и у самих лабораторий. У них есть премиальный фонд, в который поступает определенная часть средств, заработанных по контрактам данной лабораторией, а у дирекции есть возможность этот процесс отслеживать и корректировать ситуацию. В этом смысле у дирекции есть большие возможности и, соответственно, большая ответственность.

Такая схема финансирования была принята всеми далеко не сразу — пришлось убеждать. Но справедливость нашего подхода доказала сама жизнь. В конце концов практически все лаборатории прошли через этапы, когда у них было много поступлений, и этапы, когда их не было вовсе. А зарплата при этом у них менялась не более чем на 10 %. Поэтому последние шесть-семь лет никого убеждать не надо — все убедились на своем личном опыте.

— А что вам самому интересней решать — профессиональные задачи или проблемы внутренней и внешней политики вашего научного «государства»?

— Конечно, профессиональные. Поскольку именно они являются конечной целью. А все остальное — лишь способ этой цели достичь. Конечно, бывают интересные задачи организаторского характера, хозяйственно-финансового, управленческого. Очень достойные бывают задачи, их решение приносит удовлетворение, но все-таки — опосредованно. Потому что для института наиболее важно оставаться на переднем крае физики, пусть и в более узких секторах, чем мы могли бы благодаря своему научному потенциалу. Ведь если бы у нас хватало средств, мы могли бы и не участвовать в каких-то международных проектах на коммерческой основе, а вкладывать деньги в нашу работу здесь, строить быстрее и лучше какие-то экспериментальные установки для себя.

В последнее время перед ИЯФом встала новая проблема, общая для многих институтов, чей возраст переваливает за 40—50 лет, — каким естественным и безболезненным для института и сотрудников образом провести замещение, «воспроизводство» руководства. Острейший вопрос.

Смена поколений — очень болезненная операция. В своем институте мы сделали так, чтобы люди, бывшие ведущими сотрудниками — заведующими лабораториями, членами дирекции, — уходя с того или иного поста, оставались на прежнем уровне обеспечения. Их зарплата растет так же, как и зарплата остальных сотрудников. Они не исполняют больше административных функций, но по мере сил и здоровья продолжают участвовать в научной и, так сказать, «управленческой» жизни института. И это самым лучшим образом отражается на их самочувствии и творческом долголетии.

— Можете вы назвать человека, который стал бы для вас в жизни примером? О котором вы могли бы сказать: хотел быть таким же, как он. Может быть, учитель физики в школе или преподаватель в университете?

— Что касается учителей — в школе у нас физику преподавали совершенно ужасно. Хотя ею, в том числе ядерной, я начал интересоваться очень рано, с седьмого класса. А вообще был вполне тихим, безобидным учеником, отличником. Класс у нас был специфический, из 28 человек 12 окончили школу с медалью. Хотя школа была совершенно не элитная. И вот с девятого класса (а окончил школу я в 1953 году, время было то еще) начался конфликт как раз с учителем физики. «Скринский, что ты улыбаешься?» А почему я тогда улыбался, даже и не помню. Просто учителю не понравилось…

Конфликтовал и с преподавателем литературы. В то время мы проходили статью Ленина «Партийная организация и партийная литература». Я стал по глупости доказывать классу и учительнице, что речь там идет о политической литературе, а к художественной никакого отношения не имеет. Все же понятно и ясно написано. И вот из-за таких моментов меня уже и из класса выгоняли, и ставили около директорского кабинета, и т. п.

На преддипломную практику в лабораторию Будкера я пришел в 1957 году, еще студентом. Тогда уже знали, что из этой лаборатории будет создаваться институт, но официального решения еще не было. Оно было подписано только в 1958-м.

Всю мою предыдущую жизнь, до пятьдесят седьмого, я рассматривал как какую-то подготовку к этой, настоящей жизни. Я в университете и спортом занимался, легкой атлетикой, и туризмом, и прочим. Но уже на пятом курсе с университетом был практически не связан — только с этой лабораторией, с будущим нашим институтом.

Когда я сказал, что собираюсь в отпуск, мне, еще студенту, заведующий лабораторией скандал устроил: какой отпуск, когда нужно сделать то-то и то-то! Так и не отправился я в поход по Забайкалью, хотя хотелось еще раз там побывать. Но с самого начала я стал «действующим штыком». Стал нормальным научным сотрудником, а не мальчиком «принеси-унеси». Так и началась моя настоящая жизнь…

Первые несколько лет были психологически очень тяжелыми. Потому что каждый год мы сами перед собой ставили задачу сделать то-то и то-то. И не делали. И не просто не делали, а и через год не делали, и через два года… Потому что задачи всегда были крайне сложные и напряженные, а работой занимались такой, которую в мире еще никто не делал. И прочесть, как это сделать, было негде и не у кого.

Кстати сказать, к прошлому юбилею Александра Николаевича его сотрудники преподнесли ему настоящий королевский трон из металла и ценных пород дерева. Трон предполагалось приставить к знаменитому Круглому столу, за которым проходят Ученые советы института. Однако юбиляр вежливо, но категорически отказался от этой идеи, чтобы не нарушить давнюю демократичную традицию, идущую от первого директора и учителя Скринского — академика Г. И. Будкера. И трон просто отставили в сторону…

Решилось все через несколько лет, в Новосибирске. Мы (одновременно со Стенфордской лабораторией в США) стали первыми в мире, кто на деле подтвердил возможность создания ускорителя на встречных пучках. Я это выражал тогда следующими словами: наконец донырнули до дна. Нащупали его. А до этого, честно сказать, — сами еще не знали, сможем мы это сделать или нет. Потому что много лабораторий в мире работали в этой области, но результатов не было ни у кого.

Один мой более старший коллега-приятель, решивший остаться в Москве, говорил: «Ты собираешься ехать в Новосибирск? Это такая глупость! Я могу вам точно предсказать, что у вас получится». Он сказал, что Будкер сначала попытается сделать встречные пучки и ничего у нас не получится, он кинется выполнять военные заказы, и в конце концов все рассыплется. «Ну ничего. Как поймешь, вернешься, а мы тебя возьмем обратно, потому что ты на уровне». Он уже в то время был кандидатом наук, но докторскую степень защитил много позже того, как меня выбрали академиком. Так и вышло, что объективным судьей наших поступков стала сама жизнь.

Редакция журнала благодарит ученого секретаря ИЯФ СО РАН к. ф.-м. н. А. М. Кудрявцева за помощь в подготовке материала, а также А. И. Шляхова и И. В. Онучину (редакционно-издательский отдел) за предоставленные архивные фотоматериалы