История создания электронного охлаждения

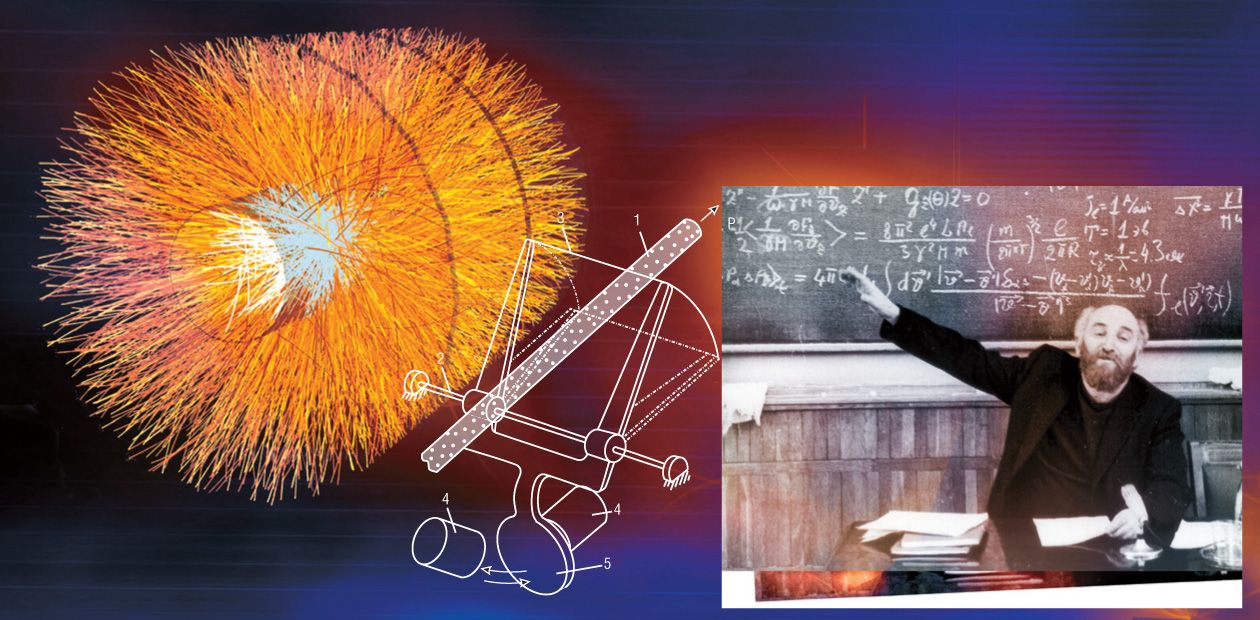

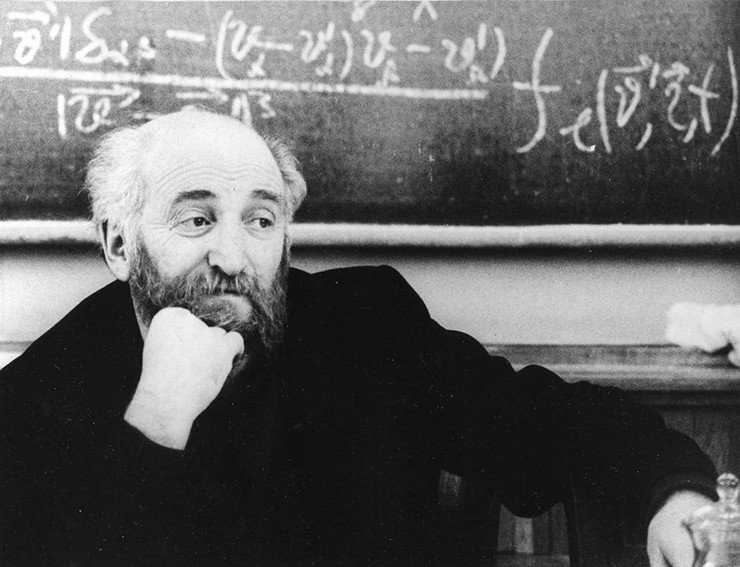

Метод электронного охлаждения, широко применяемый во всем мире для фокусировки ионных пучков в ускорителях элементарных частиц, был предложен нашим выдающимся физиком Г.И. Будкером еще в 1966 г. Однако создать действующую установку и получить первый результат удалось лишь спустя восемь лет благодаря энтузиазму и усилиям ученых новосибирского Института ядерной физики СО РАН.

Об истории создания этого востребованного российского изобретения – одного из редких примеров в истории отечественной науки, рассказывает чл.-корр. РАН В.В. Пархомчук, удостоенный, наряду с другими создателями уникальной разработки, в 2002 г. Государственной премии РФ

Прошло полвека с тех пор, как я впервые услышал о встречных пучках от Г.И. Будкера на его лекции у фонтана в первой летней школе для победителей олимпиад. Тогда, в 1962 г., Г.И. Будкер с вдохновением рассказывал о применении метода столкновения встречных пучков протонов или электронов для изучения их структуры. Для простоты понимания он сравнил частицы с паровозами, мчащимися навстречу друг другу почти со скоростью света. После такого мощного столкновения все внутренние элементы частиц (паровозов) разлетятся во все стороны, и их можно будет разглядывать по отдельности.

Уже в то время возможности ускорителей элементарных частиц были таковы, что эффективная масса ускоренных электронов в соответствии с теорий относительности возрастала в тысячи раз, и было ясно, что столкновения быстро движущихся «тяжелых» электронов с «легкими» электронами неподвижной мишени будут гораздо менее эффективны, чем встречные столкновения высокоэнергичных «тяжелых» частиц.

Первая премия по физике, полученная за участие во Всесибирской физико-математичской олимпиаде среди учащихся средних учебных заведений, и грамота, подписанная Г.И. Будкером и А.А. Ляпуновым, вдохновили меня на мысль сделать физику своей профессией. Мне, как и каждому мальчишке, такие эксперименты «с паровозами» показались забавными, и я связал всю свою последующую жизнь с наукой.

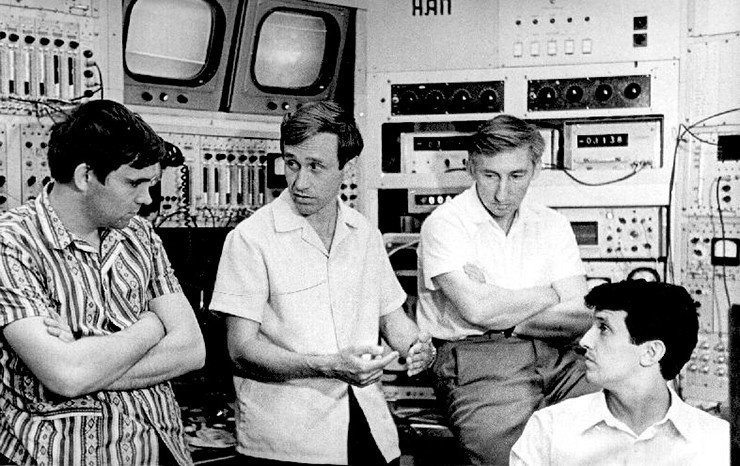

Физико-математическая школа, Новосибирский государственный университет, Институт ядерной физики привели в аспирантуру к Г.И. Будкеру. Там я и начал заниматься электронным охлаждением – экспериментально проверять новую идею фокусировки пучков тяжелых частиц, сформулированную Г.И. Будкером. В коллектив, занимавшийся разработкой этого метода, входили такие известные уже и в то время ученые, как сам академик Г.И. Будкер, академик А.Н. Скринский, с.н.с. Я.С. Дербенев, зав. лаб. Н.С. Диканский, с.н.с. И.Н. Мешков, н.с. Д.В. Пестриков, зав. лаб. Р.А. Салимов, н.с. Б.Н. Сухина.

Путь к созданию работоспособной установки был непростым, но нам удалось воплотить идею в жизнь. Эта работа впоследствии получила высокую оценку: в 2002 г. ее результаты были отмечены Государственной премией Российской Федерации.

Как сфокусировать пучок ионов?

Для того чтобы при столкновении встречных пучков частиц наблюдать достаточное количество реакций, необходимо, чтобы пучки были плотными. Основным препятствием для фокусировки является поперечная скорость частиц пучка, возникающая как следствие их высокой начальной температуры и, соответственно, большой скорости теплового движения.

Известно, что движущиеся с ускорением (например, по круговой траектории, как это и происходит в кольцевых ускорителях) электроны и позитроны испускают электромагнитное излучение (так называемое синхротронное излучение), благодаря чему эффективно теряют энергию. Это приводит к быстрому естественному остыванию пучка электронов и, соответственно, к его сжатию. Для более тяжелых частиц, протонов и ионов этот способ охлаждения пучка не годился, поскольку синхротронное излучение становится достаточно интенсивным только при энергиях движения частиц, достигающих десятков тераэлектронвольт, что в 60-е гг. было недостижимым.

Суть предлагаемого Г.И. Будкером метода охлаждения заключалась в том, что пучок протонов и пучок электронов, двигаясь рядом с почти одинаковыми скоростями, начинают эффективно взаимодействовать посредством электромагнитных сил. Такое взаимодействие приводит к выравниванию их температур, т.е. перетеканию энергии теплового движения от протонного пучка к более холодному электронному. При этом, поскольку масса протона почти в две тысячи раз больше массы электрона, скорость его теплового движения и, соответственно, угловой разброс пучка в десятки раз меньше, чем у пучка электронов: T = (me*Ve2)/2 = (MpVp2)/2, скорость Vp частицы, имеющей в Mp/me ≈ 2000 раз большую массу, должна быть в 40 раз меньше (в сопутствующей системе) в тот момент, когда в процессе охлаждения температура частиц станет равной температуре электронов.

Первый успех

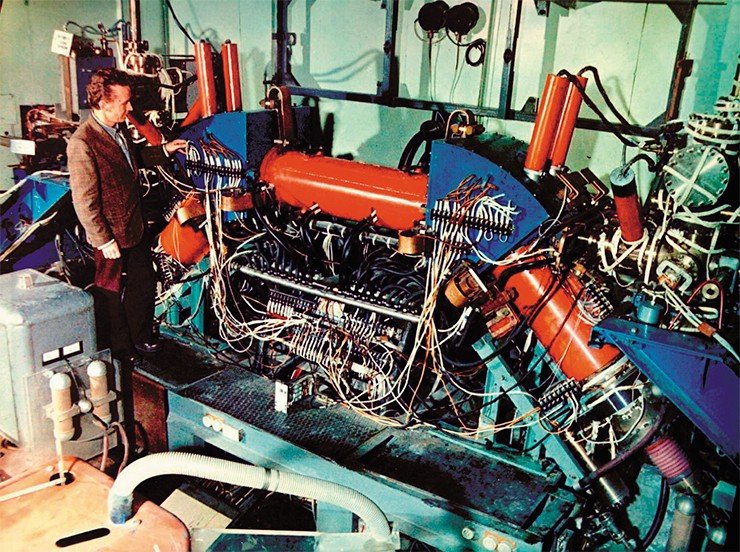

Для проверки метода было решено построить полномасштабную модель накопителя антипротонов (с периметром кольца 47 метров) и на ней провести эксперименты по электронному охлаждению. В 1971 г. началась практическая реализация идеи.

Мы проектировали и создавали установку в институтских мастерских, проверяли в экспериментах элементы первого в мире ускорителя с электронным охлаждением. На специальном стенде был получен электронный пучок и исследовались его свойства: плотность, заряд пучка, температура – все, что могло влиять на процесс охлаждения.

Самый первый мой эксперимент заключался в измерении электростатического потенциала электронного пучка легким шариком, подвешенным на длинной нити. Этот почти школьный опыт (когда в электроскопе раздвигаются легкие полоски) при столкновении с реальностью практически провалился. Шарик хорошо отклонялся на столе, но как только мы поместили его в вакуум, трение о воздух, «успокаивающее» его движение, резко упало, и из-за вибраций установки он стал так сильно колебаться, что нить было плохо видно. Пришлось придумывать специальные демпферы для успокоения нити.

После сборки всех элементов начались попытки добиться охлаждения, которые в течение нескольких месяцев не приносили результата. Происходило это по разным причинам – сначала из-за недостаточно хорошего вакуума, затем из-за проблем с пульсациями в наших электронных схемах. Только вера в идею и горячее желание «подковать блоху», то есть все-таки добиться охлаждения протонного пучка, помогли преодолеть возникавшие проблемы.

Однажды при достаточно случайном выключении внутреннего ионного насоса мы вдруг увидели, что время жизни пучка возросло, и я сразу вспомнил эксперименты с измерением поля электронного пучка шариком на нити. Оказалось, что горячие ионы из насоса сильно заряжали электронный пучок и высокое значение электрического поля «выбивало» протоны из ускорителя вместо охлаждения. Сразу же после этого мы модернизировали систему вакуумной откачки и, к всеобщей радости, увидели признаки того, что охлаждение происходит.

На достижение этого результата ушло несколько лет. За это время мы не опубликовали ни одной работы и в сегодняшних условиях грантовой системы нас бы разогнали. Но тогда, во время отчета аспирантов, ученый секретарь Института ядерной физики С. Попов меня успокаивал: «Ничего, вот получите охлаждение, тогда и будут публикации».

Это была технически и научно сложная задача. То, что ее можно решить, в то время не казалось таким очевидным, как сейчас, спустя десятилетия. Наверное, поэтому никто в мире не решался начать эти работы, и только в ИЯФ СО РАН благодаря интуиции старшего поколения и энтузиазму молодых ученых стало возможным преодолеть множество встававших на пути создания работоспособной установки проблем и в конце концов добиться успеха.

В итоге в 1974 г. накопитель НАП-М (Накопитель АнтиПротонов-Модель) действовал и был получен первый результат по электронному охлаждению. Это большое научное достижение заслужило признание как российских ученых, так и зарубежного научного сообщества.

Новые идеи

Спустя два года, в 1976 г., мы добились еще одного значительного прорыва – обнаружили так называемое быстрое электронное охлаждение.

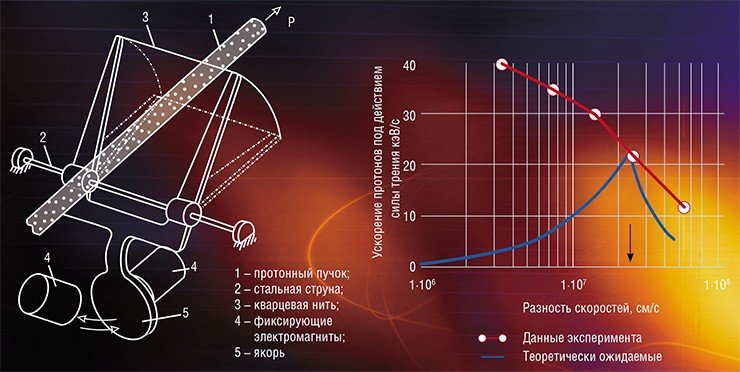

Оказалось, что физика процесса гораздо богаче, чем мы думали: электроны, ускоренные электростатически, имеют в продольном направлении гораздо меньший разброс по скоростям, чем в поперечном. Этот факт был обнаружен экспериментально при измерении зависимости силы трения (взаимодействия протонов и электронов, приводящего к потере энергии протонами) от разности скоростей электронного и протонного пучков.

Сохранился график зависимости силы трения от разности скоростей, на котором я ставил измеренные точки, и они все сильней и сильней расходились с расчетами наших руководителей. Пытаясь понять, как это может быть, мы и осознали причину «холодности» продольного движения.

Кроме того, оказалось, что если электроны «замагничены» – движутся свободно вдоль силовых линий магнитного поля, вращаясь вокруг них, то для протона они выглядят как частицы, не имеющие поперечной скорости (эффективная температура замагниченных электронов была близка к 1 К вместо 1000 К), и процесс охлаждения идет в сотни раз быстрее. Образно говоря, благодаря движению в магнитном поле электроны холоднее, чем они есть на самом деле. Расчеты кинетики охлаждения замагниченными электронами, проведенные Я.С. Дербеневым и А.Н. Скринским, позволили глубже понять причину быстрого охлаждения и целенаправленно модернизировать установку.

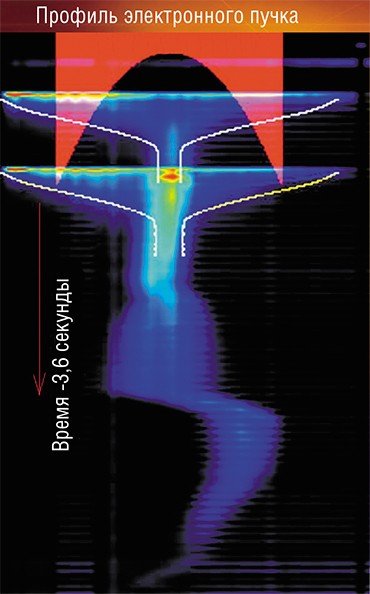

В результате удалось получить глубоко охлажденные протонные пучки с уникальными параметрами: угловая расходимость такая же, как у хорошего лазера, меньше доли миллирадиана, размеры охлажденного пучка при эффективной температуре поперечного движения протонов порядка 1 Кельвина – доли миллиметра.

Поперечный размер пучка удобно было измерять тонкой кварцевой нитью с микронным диаметром. Для создания такой нити был изготовлен арбалет, из которого выстреливалась стрела с кварцевой палочкой на острие, расплавленной на конце. При выстреле вытягивалась сверхтонкая нить, найти которую можно было на абсолютно черной поверхности по блеску. Бархат с платья моей супруги оказался самой хорошей поверхностью для поиска нити. Через несколько месяцев супруга с возмущением обнаружила пропажу, но вскоре я был все же прощен ввиду научной важности полученных результатов.

В ионных пучках со столь малой температурой наблюдается явление, подобное кристаллизации жидкостей – возрастают корреляции между движением и относительным положением ионов. Еще в то время, когда я защищал докторскую диссертацию (1985 г.) и докладывал о возможности наблюдения «кристаллических» пучков, мой оппонент А. Н. Лебедев обратил внимание на то, что при переходе от одномерного кристалла к более реальному, трехмерному, будут возникать проблемы сохранения структуры такого пучка при движении в ускорителе.

Сейчас во многих зарубежных лабораториях ведутся исследования таких пучковых кристаллов, разрабатываются новые конфигурации магнитных систем для сохранения кристаллических свойств глубоко охлажденных пучков. А вот наше российское участие в этих работах, к большому сожалению, ограничивается лищь редкими поездками молодых ребят на эксперименты в центры, в которых установлены наши системы охлаждения.

Сейчас во многих зарубежных лабораториях ведутся исследования таких пучковых кристаллов, разрабатываются новые конфигурации магнитных систем для сохранения кристаллических свойств глубоко охлажденных пучков. А вот наше российское участие в этих работах, к большому сожалению, ограничивается лищь редкими поездками молодых ребят на эксперименты в центры, в которых установлены наши системы охлаждения.

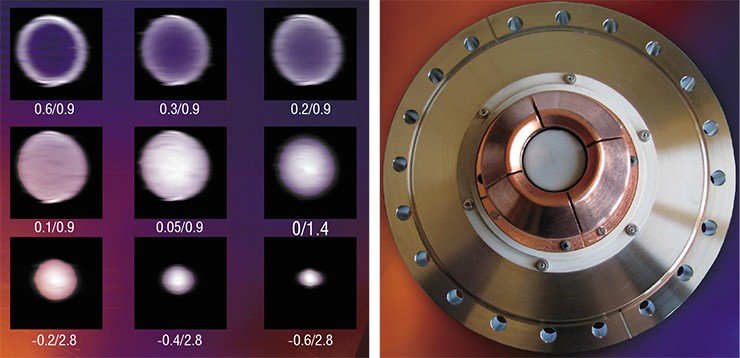

Метод электронного охлаждения позволяет фокусировать не только пучки протонов, он также применим и для случая пучков более тяжелых частиц – ионов. Для того, чтобы ионы не терялись за счет рекомбинации с электронами, возникла идея сформировать электронный пучок так, чтобы плотность электронов была максимальной на периферии пучка, а в середине, где электронов мало, накапливать плотный ионный пучок.

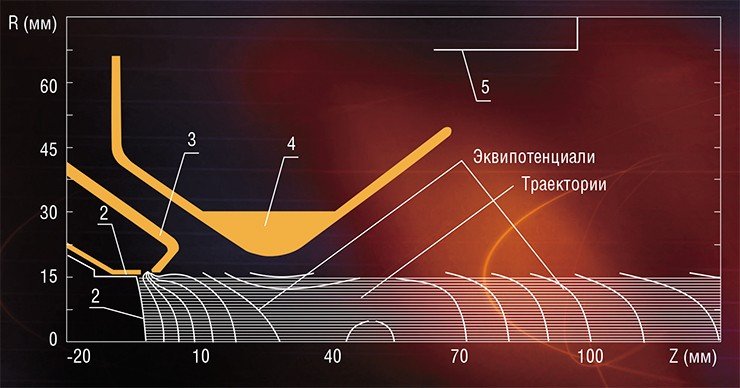

При реализации идеи полого пучка мы решили создать секционный катод, центр которого нагревается меньше и, соответственно, эмитирует меньше электронов. Но после расчетов и моделирования выяснилось, что такая электронная пушка очень плохо управляема и неудобна в эксплуатации.

Один из наших товарищей, А.Н. Шарапа (к сожалению, рано умерший), разрабатывал электронную пушку со специальным катодом в виде кольца. В бурных дискуссиях о том, как же упростить эту пушку, родилась идея: если «оторвать» прикатодный фокусирующий электрод (так называемый пирсовский электрод) от катода и подать на него вместо фокусирующего отрицательного потенциала дефокусирующий положительный потенциал, можно вместо узкого пучка получить кольцо. Впоследствии именно этот ход и позволил получить пучки с неравномерным распределением электронов.

Для компенсации этого эффекта облучение производят с разных сторон, в результате чего опухоль получает максимальную дозу, а облучение здоровых тканей не достигает опасного предела, хотя и достаточно велико.

В случае использования высокоэнергичного пучка ионов ситуация складывается иным образом. По мере торможения пучка в теле пациента ионизация возрастает и максимальный разрушающий эффект наблюдается в зоне опухоли. Благодаря электронному охлаждению размер ионного пучка мал, что позволяет легко его фокусировать, направляя из различных положений на участок ракового поражения. Это дает возможность сконцентрировать большую плотность излучения только в новообразовании, при этом сводя ее к минимуму в здоровых тканях.

Опыты по лечению этим методом онкологических больных проводятся в китайском Институте современной физики (IMP, провинция Ланджоу) на большом экспериментальном ионном комплексе с двумя установками электронного охлаждения, сконструированными и построенными в ИЯФ СО РАН. За время работы этого комплекса сотни людей получили шанс продлить жизнь. Результаты лечения выглядят многообещающе, и в IMP создается проект специализированного центра для лечения больных по этой методике

Электронное охлаждение – это один из немногих примеров, когда российское изобретение было развито внутри страны до такого уровня, что эти работы остаются востребованными до сих пор. Здесь есть чем гордиться – за несколько десятилетий был пройден большой научный путь, решены сложнейшие технические задачи, и все это позволило существенно продвинуть состояние дел в физике элементарных частиц.

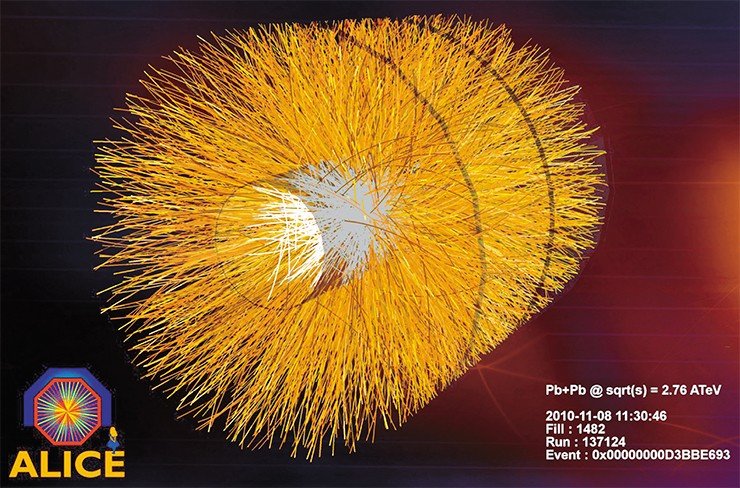

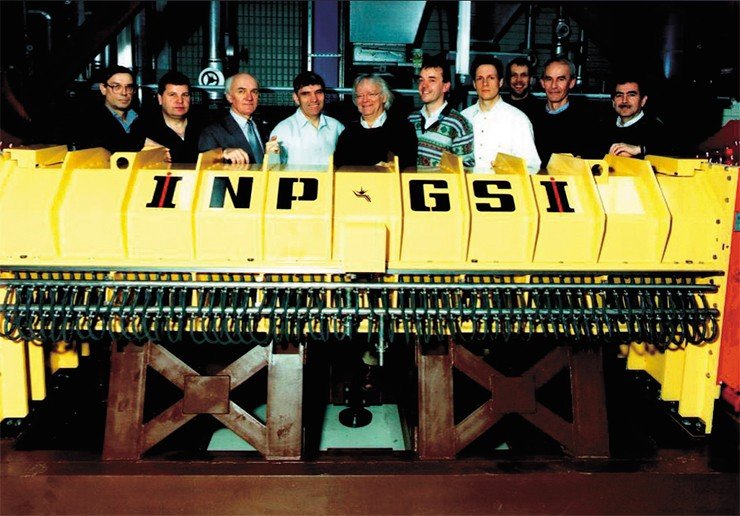

ИЯФ создал накопители ионов с применением идеи электронного охлаждения для Германии, Китая, Швейцарии. Институт активно участвовал в развитии этого метода в Японии, Швеции, США. Установка для накопления ионных пучков на Большом адронном коллайдере также разработана и изготовлена в ИЯФ СО РАН.

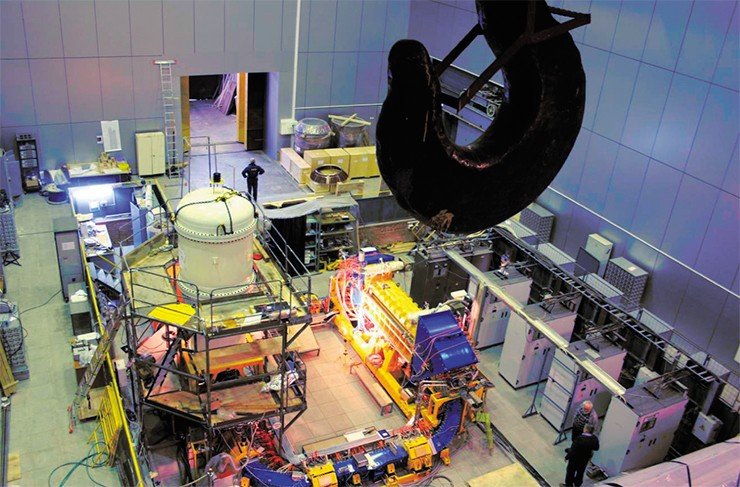

Важным шагом вперед стала только что созданная для ускорительно-накопительного центра в Германии установка электронного охлаждения на напряжение до 2 МВ. В следующем году ее предполагается установить на синхротрон COSY, что существенно расширит экспериментальные возможности этого ускорителя.

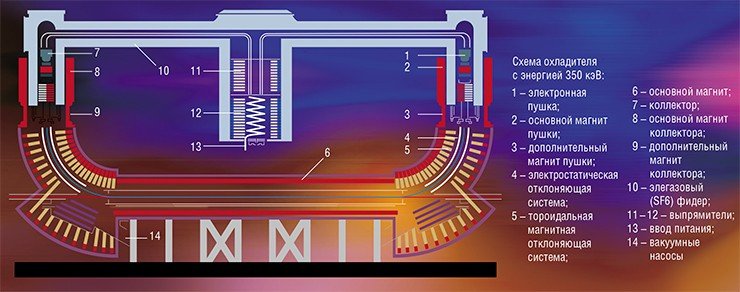

В России, в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна), создается тяжелоионный коллайдер NICA, в котором предполагается использовать системы охлаждения пучков ионов. В ИЯФ уже создан эскизный проект такого охладителя и планируется в ближайшем будущем начать его изготовление.

Наличие на настоящий момент в той же Германии четырех установок электронного охлаждения при полном отсутствии их в России является иллюстрацией вечной нашей проблемы: мы вновь выступаем в роли небезызвестного сапожника без сапог. И все же я надеюсь, что в недалеком будущем метод электронного охлаждения будет применяться и в нашей стране, как для научных, так и практических приложений.

Литература

Будкер Г. И. Эффективный метод для демпфирования колебаний частиц в протонных и антипротонных кольцах // Атомная энергия. 1967. Т. 22. C. 346—348.

Будкер Г. И. , Скринский А. Н. Электронное охлаждение и новые возможности в физике элементарных частиц // УФН. 1978. № 124. С. 561—595.

Пархомчук В. В., Скринский А. Н. Электронное охлаждение – 35 лет развития // УФН. 2000. Т. 170. № 5. С. 473—493.

Parkhomchuk V. V., Skrinsky A. N. Electron cooling: physics and prospective applications // Report on Progress in Physics. July 1991. V. 54. № 7. P. 919—947.

Parkhomchuk V. V. and Skrinsky A. N. Cooling methods for charged particle beams // Reviews of Accelerator Science and Technology. 2008. V. 1. P. 1—21.