Ускорители частиц – микроскопы современной физики

Самым удивительным открытием прошлого века стало открытие того, что ядра атома состоят из нуклонов — нейтронов и протонов, — а те, в свою очередь, — из кварков. Вместе с электронами кварки лежат в основе мироздания, являясь теми элементарными «кирпичиками», которые, по нынешним представлениям, составляют вещество.

Исследовать элементарные частицы сложно: их нельзя увидеть в микроскоп, нельзя долго хранить… Выход из этой ситуации — в высокоэнергетических взаимодействиях стабильных частиц, в результате которых могут рождаться новые элементарные структуры, а их свойства уже можно исследовать. Высокий уровень кинетической энергии частиц достигается в огромных установках — ускорителях, где они разгоняются до скорости, близкой к скорости света

Счастливая «встреча»

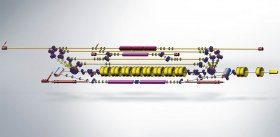

Классические ускорители высоких энергий, в которых пучок быстрых частиц бомбардировал неподвижную мишень, оказались велики, сложны и дороги. И потому сооружение подобных установок зачастую требовало усилий нации в целом. Проблема была решена с помощью метода так называемых встречных пучков. И хотя огромные энергетические преимущества встречных пучков в создании новых тяжелых частиц были очевидны, в середине прошлого века идея использовать вместо плотной мишени крайне разреженный пучок частиц большинством физиков воспринималась как дело неопределенно далекого будущего.

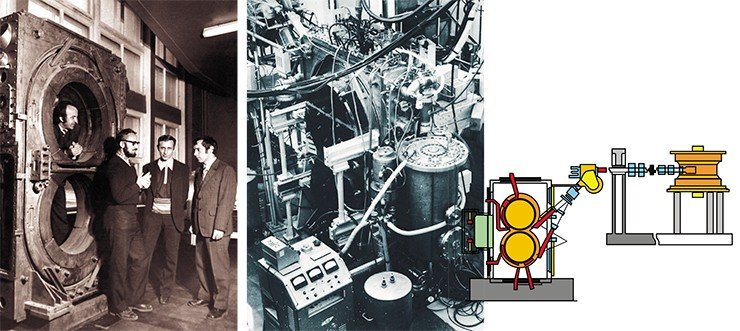

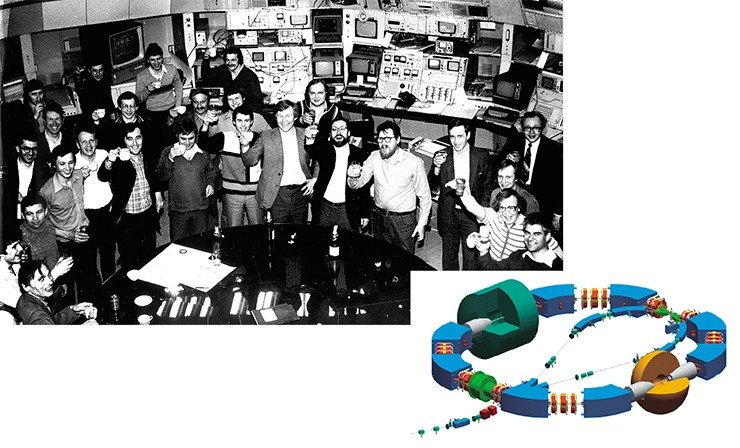

Работать над методом встречных пучков начали многие, однако к успешному финишу — проведению экспериментов по электрон-электронному рассеиванию в 1965 г. — пришли только два центра: американский Стэнфордский университет и Институт ядерной физики в Новосибирске, образованный в 1958 г. на базе лаборатории Института атомной энергии под руководством Г. И. Будкера. Этим событием было ознаменовано появление нового направления в экспериментальной физике элементарных частиц.

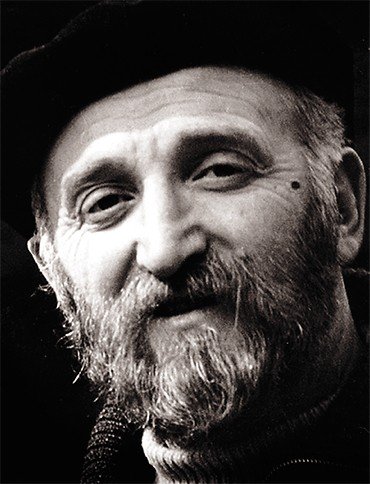

Г.И. БУДКЕР — академик АН СССР, выдающийся физик, основатель и первый директор Института ядерной физики СО АН СССР. Основные научные интересы — физика высоких энергий и физика управляемого термоядерного синтеза

Одна из основных тенденций в развитии современной физики — получение все более и более высоких энергий на ускорителях заряженных частиц, чтобы повысить энергию реакции взаимодействия частиц. Со времен Резерфорда схема таких экспериментов не менялась: пучок быстрых частиц бомбардировал неподвижную мишень. Но эта схема очень неэффективна при высоких энергиях, когда частицы разгоняются до околосветовых скоростей. Масса «частиц-снарядов» при такой скорости резко увеличивается и становится существенно больше массы частиц мишени. Когда тяжелый снаряд ударяет в легкую частицу мишени, то лишь незначительная часть его энергии, полученной такой дорогой ценой, идет на саму реакцию. «Львиная доля» расходуется просто на движение обеих частиц.

Одна из основных тенденций в развитии современной физики — получение все более и более высоких энергий на ускорителях заряженных частиц, чтобы повысить энергию реакции взаимодействия частиц. Со времен Резерфорда схема таких экспериментов не менялась: пучок быстрых частиц бомбардировал неподвижную мишень. Но эта схема очень неэффективна при высоких энергиях, когда частицы разгоняются до околосветовых скоростей. Масса «частиц-снарядов» при такой скорости резко увеличивается и становится существенно больше массы частиц мишени. Когда тяжелый снаряд ударяет в легкую частицу мишени, то лишь незначительная часть его энергии, полученной такой дорогой ценой, идет на саму реакцию. «Львиная доля» расходуется просто на движение обеих частиц.

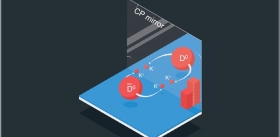

Мы решили идти по другому пути — сделать мишень подвижной и сталкивать два пучка частиц, разогнанных до одинаковой энергии. В этом случае массы «снаряда» и «мишени» остаются равными, и они могут всю свою энергию превратить в энергию взаимодействия.

Очень важно, что при скоростях частиц, близких к скорости света, эффект взаимодействия встречных частиц увеличивается не вчетверо, как следовало бы по механике Ньютона, а в значительно большее число раз. Например, при столкновении двух электронов, мчащихся навстречу друг другу с энергией в миллиард электронвольт, эффект взаимодействия оказывается таким же, как у обычного ускорителя на энергию в 4 000 миллиардов электронвольт. Сама по себе идея ускорителей на встречных пучках не нова, и в ней нет никаких научных откровений. Это простое следствие теории относительности Эйнштейна. Многие высказывали эту идею и до нас, но, как правило, пессимистически относились к возможности ее реализации. И это понятно. Ведь плотность «подвижной мишени» — пучка частиц в обычных ускорителях — в сотни миллионов миллиардов (единица с семнадцатью нулями) раз меньше плотности неподвижной мишени. Столкнуть две частицы — задача по сложности примерно такая же, как «устроить» встречу двух стрел, одну из которых выпустил бы Робин Гуд с Земли, а вторую — Вильгельм Телль с планеты, вращающейся вокруг Сириуса. Но выгоды встречных пучков по сравнению с обычными методами столь велики, что мы решили все-таки преодолеть трудности. Для этого потребовалось увеличить плотность пучков и заставить их много раз проходить друг через друга *.

*Газета «За науку в Сибири», 14 янв. 1970

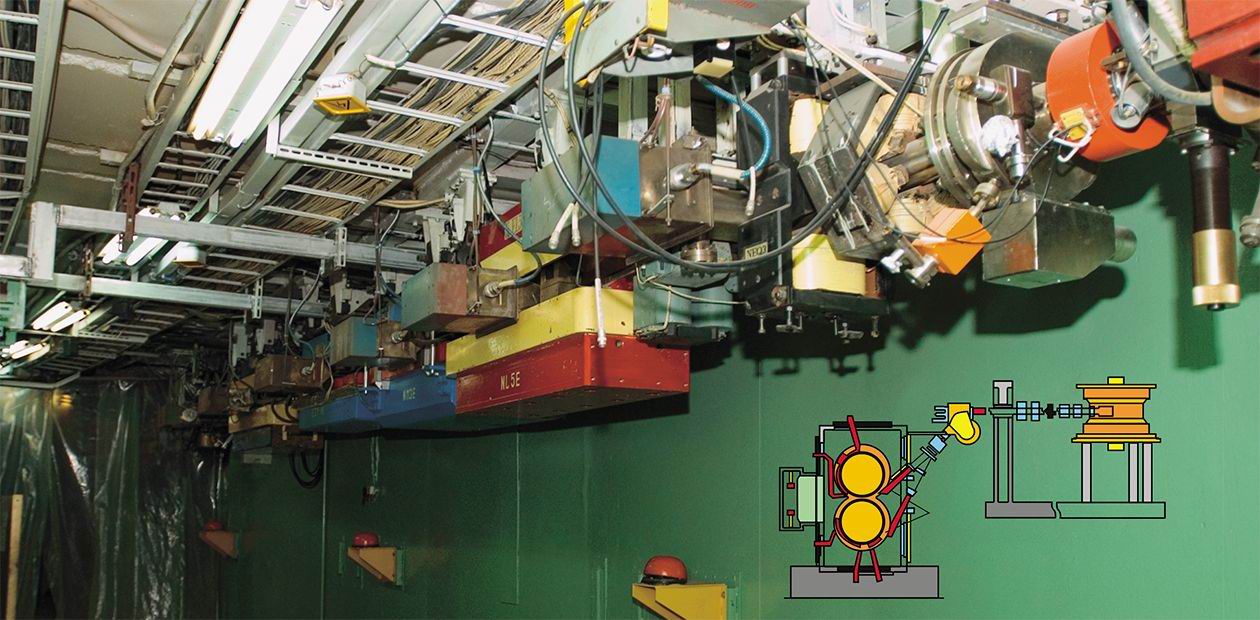

Одним из самых больших затруднений, вставших на пути развития ускорительной техники на встречных пучках, была проблема получения плотных пучков тяжелых частиц с малым угловым и энергетическим разбросом. Идея, выдвинутая на обсуждение Будкером в 1966 г., оказалась гениально простой: параллельно пучку тяжелых частиц пускать пучок электронов с той же средней скоростью и достаточно низкой температурой. При этом частота парных столкновений частиц резко возрастает, и тяжелые частицы «охлаждаются», передавая часть энергии электронам. Метод электронного охлаждения, впервые опробованный в ИЯФе в 1974 г. в ходе экспериментов с пучком протонов, сегодня широко используется во многих мировых ускорительных центрах.

Метод встречных пучков стал наиболее эффективным методом исследования струтуры микромира, а ускорители на его основе — одними из основных источников информации об элементарных частицах.

Ускорители большие и малые

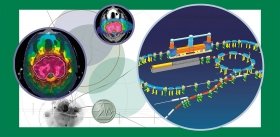

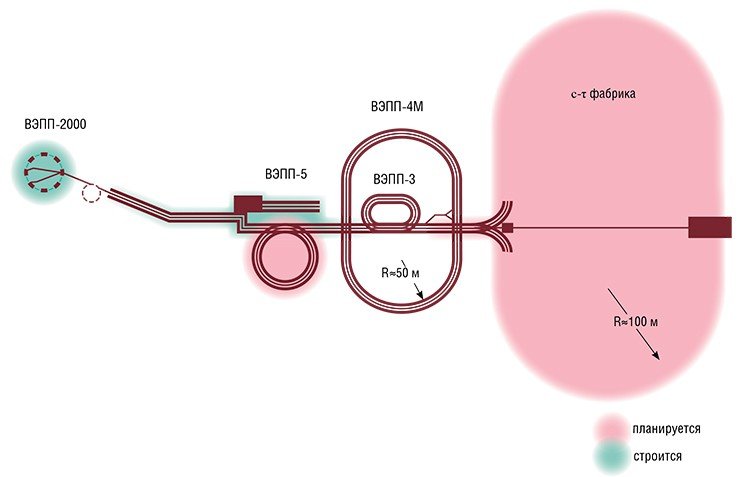

Первая установка на встречных пучках ВЭПП-1 стала родоначальником целой линейки ускорителей ИЯФа. Эти ускорители не самые большие в мире, но тот факт, что в институте умеют производить подобную технику, позволил ему участвовать в создании для зарубежных научных объединений действительно больших машин — первоклассных инструментов, необходимых для познания устройства мироздания. Например, для большого адронного коллайдера LHC, который строится на границе Швейцарии и Франции в ЦЕРНе (Европейском центре ядерных исследований), было изготовлено несколько сот магнитов и сверхпроводящих шин. За производство этой продукции в качестве признания ИЯФ получил от своих швейцарских коллег знак качества «Золотой адрон».

А.Н. СКРИНСКИЙ — академик РАН, ученик и преемник Г. И. Будкера на посту директора Института ядерной физики СО РАН, специалист в области физики ускорителей и физики высоких энергий.

Сейчас, более чем через 40 лет после создания в Новосибирске Института ядерной физики, можно с удовлетворением констатировать, что научные и организационные идеи, которые легли в его основу, оказались весьма плодотворными. В частности:

Сейчас, более чем через 40 лет после создания в Новосибирске Института ядерной физики, можно с удовлетворением констатировать, что научные и организационные идеи, которые легли в его основу, оказались весьма плодотворными. В частности:

Встречные пучки, впервые реализованные в ИЯФе, сегодня являются главным источником экспериментальной информации в физике фундаментальных свойств материи.

Электронное охлаждение, предложенное и развиваемое в ИЯФе, стало важным средством повышения качества и прецизионности экспериментов по физике ядра, физике элементарных частиц и даже по атомной физике. Такие установки используются во многих лабораториях мира, в том числе с участием ИЯФа.

Предложенный и разработанный в ИЯФе метод повышения точности измерения масс элементарных частиц на основе резонансной деполяризации позволил установить прецизионную шкалу масс во всем диапазоне энергий вплоть до 100 ГэВ.

Разработанный в ИЯФе метод генерации когерентного электромагнитного излучения на основе ускорителей-рекуператоров развивается во многих лабораториях мира и позволяет получать рекордные средние мощности подобного излучения, которые сегодня приносят важные результаты в разнообразных областях науки.

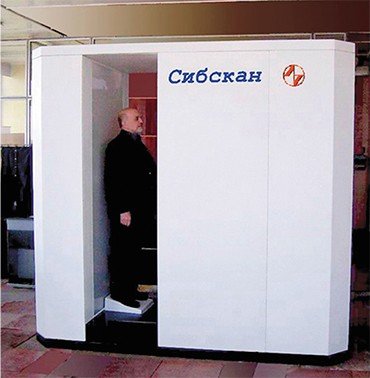

Предложенные в ИЯФе подходы к получению рентгеновских изображений позволяют радикально снизить лучевую нагрузку при медицинских обследованиях и практически без угрозы для здоровья предотвратить возможность проноса взрывчатки, пластикового оружия, наркотиков в самолеты и в другие опасные места

Говоря о достижених ИЯФа в области создания ускорительной техники, нельзя не упомянуть промышленные ускорители, пусть эти скромные установки и не поражают воображение ни своими размерами, ни энергией частиц. Начиная с 1963 г. здесь была разработана и изготовлена серия специальных электронных ускорителей для радиационной обработки материалов, что открыло принципиально новые технологические возможности в разных областях народного хозяйства, включая сельское хозяйство и медицину.

Говоря о достижених ИЯФа в области создания ускорительной техники, нельзя не упомянуть промышленные ускорители, пусть эти скромные установки и не поражают воображение ни своими размерами, ни энергией частиц. Начиная с 1963 г. здесь была разработана и изготовлена серия специальных электронных ускорителей для радиационной обработки материалов, что открыло принципиально новые технологические возможности в разных областях народного хозяйства, включая сельское хозяйство и медицину.

Хорошим примером могут служить установки для ионной и протонной терапии рака, о чем писал еще Г. И. Будкер. Клинические исследования в этой области были начаты около 50 лет назад практически во всех развитых странах мира, в том числе и в России. К настоящему времени около 50 тыс. пациентов в мире пролечено с помощью ионной или протонной терапии. Основным ограничением для широкого применения подобных методик является отсутствие недорогих специализированных ускорительных комплексов. Согласно оценке экспертов, в наши дни идет процесс перехода от научно-исследовательских разработок к серийным установкам для массовой терапии онкологических заболеваний.

Г. И. БУДКЕР: «В процессе работы над нашими основными установками были созданы промежуточные — ускорители на средние и низкие энергии. <…>Луч ускорителя оказался хорошим тружеником. Под воздействием облучения полиэтилен, например, становится прекрасной пластмассой и, сохраняя свою дешевизну, технологичность, великолепные изоляционные качества, приобретает также стойкость к высоким температурам.

В институте хранится стальной лист толщиной в три сантиметра, на котором электронным лучом, выпущенным в воздух, выжжен полуметровой длины восклицательный знак. Он словно «восклицает», обращаясь к металлургам: «Вам предлагается новое мощное средство для сварки, резки и плавки!»

Большое значение мы придаем и работам по дезинсекции в элеваторах и зернохранилищах. Во всем мире огромное количество зерна погибает от амбарных вредителей. Между тем можно подобрать абсолютно безопасные для хлеба дозы облучения зерна, при которых амбарные вредители перестанут размножаться. <…>

Важное применение могут получить ускорители протонов на энергию 200 млн вольт. Теоретически и экспериментально доказано, что лечение рака протонами гораздо эффективнее применяемой в настоящее время рентгено- и гамма-терапии. Однако обычные ускорители протонов на такие энергии очень сложны, дороги и недоступны для широкого использования в клиниках даже самых развитых стран. Поэтому создание дешевого и простого в обращении ускорителя протонов — важное и благородное дело.

Удивителен луч ускоренных частиц. Он ищет полезные ископаемые и стерилизует медикаменты, консервирует продукты и обеззараживает сточные воды. С его помощью можно передавать энергию на расстояния и просматривать толщину бетона и металла, создавать новые молекулы и даже атомные ядра, которых нет в таблице Менделеева. Наконец, с его и только с его помощью можно создать антивещество и новые элементарные частицы. Это кажется невероятным, но это так. Если же вдуматься, то здесь нет ничего странного. Небывалая концентрация энергии дает новое качество»*.

*Газета «Правда», 27 февр. 1969

Такая установка разработана и сейчас производится в ИЯФе. Отличительной особенностью проекта протонно-углеродного комплекса является применение эффективного электронного охлаждения ионного пучка — метода, предложенного и впервые использованного именно в этом институте. Поскольку «холодные» ионные пучки имеют предельно малые поперечные размеры и разброс энергии, то применение этого метода позволяет увеличить интенсивность пучка, сократить стоимость и энергопотребление ускорительного комплекса, что должно отразиться на стоимости курса терапии.