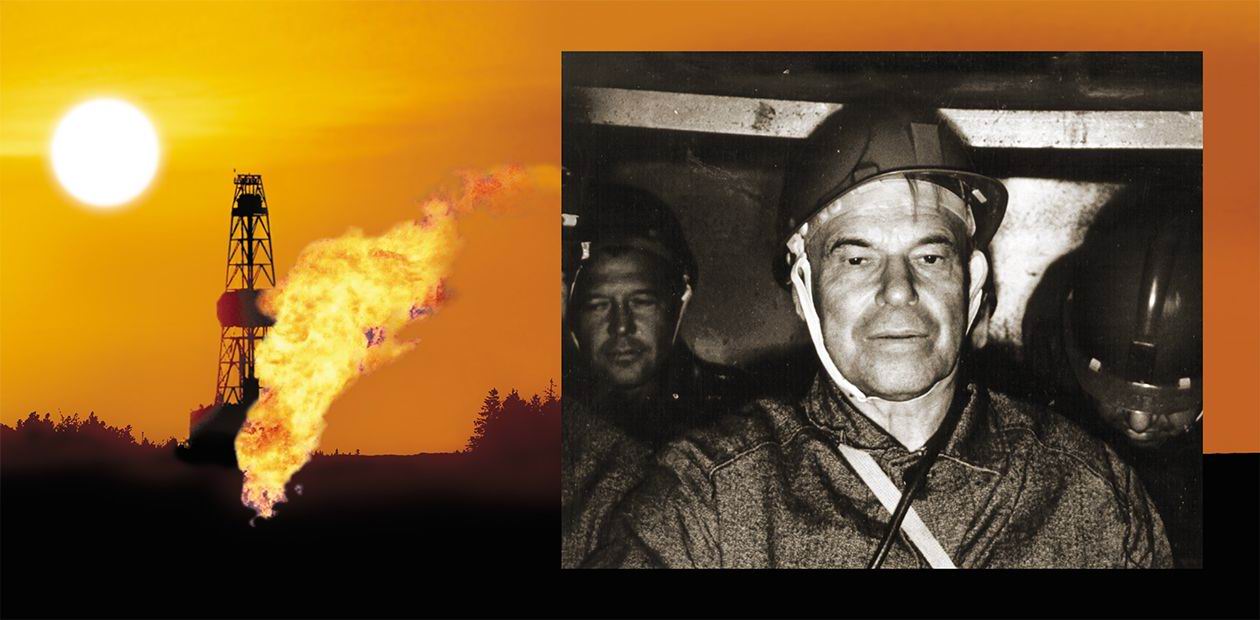

Нефть: герои не нашего времени. Академик Трофимук: Сибирь плавает на нефти

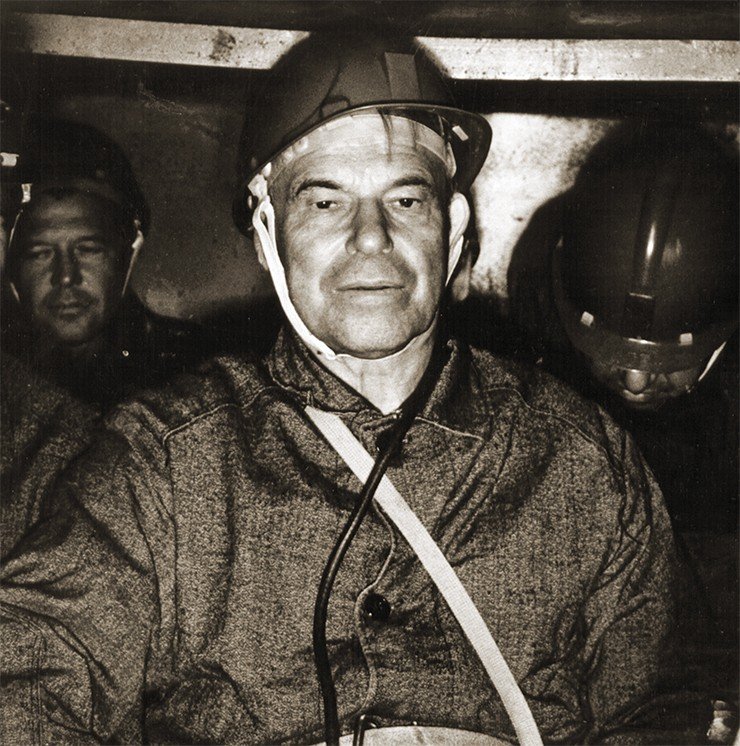

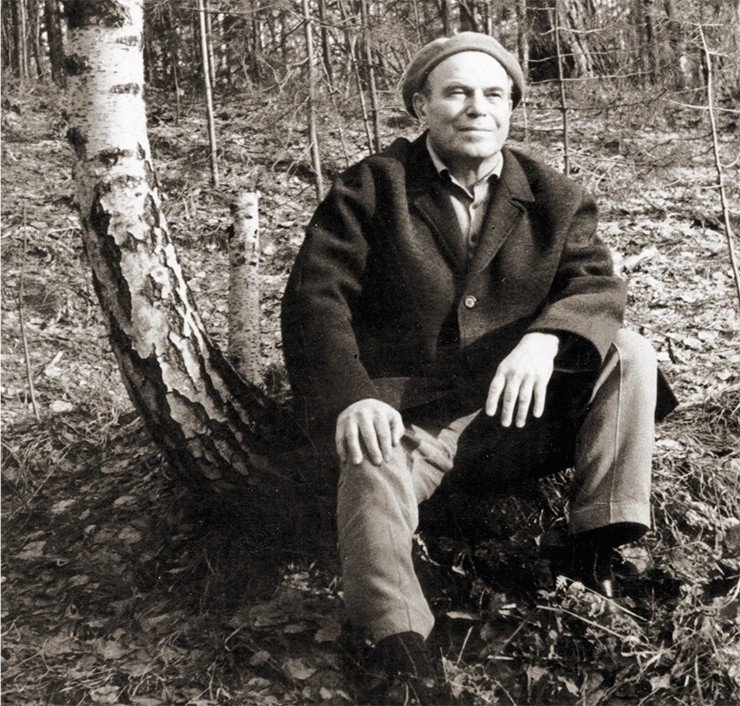

Трофимук Андрей Алексеевич – геолог-нефтяник, академик (1958), Герой Социалистического Труда (1944). Даже короткая биография этого удивительного человека, включающая в себя перечень наград и регалий, заняла бы не одну страницу. На протяжении более чем 30 лет академик Трофимук являлся директором Института геологии и геофизики СО АН СССР. Он был одним из главных организаторов нефтяной науки в СССР, принял непосредственное участие в открытии, освоении и изучении трех крупнейших нефтегазоносных бассейнов – Волго-Уральского, Западносибирского и Лено-Тунгусского. Соавтор двух научных открытий, касающихся процессов зарождения и накопления в земной коре залежей газогидратов – твердых соединений природного газа с водой.

Трофимук одним из первых поддержал применение математических методов в геологии, помогал продвигать прямые геофизические методы разведки, которые обеспечивают более высокий процент попадания скважин в нефтеносный пласт. Благодаря его настойчивости и умению аргументировать свою точку зрения геологи нашли гигантские месторождения нефти и газа в докембрийских отложениях Восточной Сибири. Упорство в достижении поставленной цели и научная интуиция были присущи ему с молодости: в годы войны, когда потребность в нефти резко возросла, Андрей Алексеевич (вопреки мнению многих опытных коллег) настоял на бурении скважин в Башкирии, в Карлино-Кизенбулатовской зоне, где действительно были открыты столь необходимые в годы войны месторождения нефти и газа.

Трофимук долгое время работал в Башкирии, затем в Москве, а после, вместе с М. А. Лаврентьевым, приехал в Сибирь создавать первое региональное отделение Академии наук. «Он стал горячим поборником поиска нефти в недрах Западной Сибири, – писал академик Лаврентьев, – и все последующие годы убедительно доказывал перспективность этого региона, теоретически и практически способствовал вскрытию новых нефтегазовых провинций и горизонтов на Крайнем Севере, в Восточной Сибири, в Якутии». Высокая гражданская позиция Трофимука и протест против разрушительных для России реформ выразились в отказе от получения ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, присужденном ему в 1988 г.

Сегодня имя «главного геолога» Андрея Алексеевича Трофимука носит Институт нефтегазовой геологии и геофизики, улица в Новосибирске, стипендия для студентов и премия для молодых ученых СО РАН

Еще недавно считалось, что до 2050 г. мы не будем чувствовать нехватки природных ресурсов нефти и газа. Однако время идет, и ученые становятся более беспощадны в своих прогнозах. Согласно докладу, подготовленному National Petroleum Council (Национальным нефтяным советом) по заказу правительства США, через 25 лет нефть и природный газ, получаемые из традиционных источников, смогут удовлетворить не более 50–60 % мирового спроса. По подсчетам аналитиков, к 2030 г. суточный мировой спрос на нефть составит 120 млн баррелей по сравнению с сегодняшними 84 млн баррелей.

Аналогичный прогноз приведен в последнем докладе Международного энергетического агентства (IEA), в которое входят 26 стран – потребителей нефти. Предполагается, что в 2007–2012 гг. мировая потребность в нефти будет расти ежегодно примерно на 2,2 %.

Но неужели все так безнадежно? Неужели у наших внуков практически не остается шансов на достойное будущее, обеспеченное достаточными ресурсами природных углеводородов?

А. Э. Конторович: «На нашей земле нечасто рождаются такие по-настоящему крупные и цельные Натуры, такие Ученые от Природы, такие красивые Люди, такие Борцы за общее дело, такие Патриоты нашей Родины, каким был А. А. Трофимук. И уже одно то, что тебе выпала честь работать вместе с таким человеком – больше счастье» (Главный геолог, 2002, С. 170)Говорят, что будущее не определено, и мы выбираем его каждый миг. Посмотрим на один из его вариантов – тот, путь к которому предлагал академик А. А. Трофимук в своей «Концепции создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири», разработанной им в 1987 г. Кратко остановимся на основных положениях этой концепции и соотнесем их с современной картиной состояния нефтегазодобычи, а также с уровнем развития нефтегазовой геологии и геофизики, предоставив слово академику А. Э. Конторовичу, принимавшему активное участие в обсуждении этой концепции во время ее создания.

Самая древняя нефть

В «Концепции создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири» академиком Трофимуком была обоснована необходимость «дальнейшего улучшения географии баз нефтегазодобычи как важнейшей стратегической задачи экономического развития страны».

А. Э. Конторович: «Раньше стоимость нефти составляла 20 долларов за баррель, а в наши дни — 70 долларов. Себестоимость при этом принципиально не выросла, поскольку вся добываемая сегодня нефть была разведана много раньше, и современные предприниматели учитывают стоимость разведки очень опосредованно, когда платят государству за информацию о месторождениях»

В царской России добыча нефти велась на ее южных окраинах. Во время Великой Отечественной войны базы нефтегазодобычи стали создаваться на Урало-Поволжье и на севере Сахалина. А затем пришла очередь Западной Сибири: «В 60—70-е годы была создана крупнейшая в стране база нефтегазодобычи в Западной Сибири, обеспечивающая к концу ХII пятилетки объемы добычи нефти и газа до 70 % от добычи углеводородного сырья всей страны».

«Концепция создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири» в августе 1987 г. «была направлена на имя Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Как стало известно, Горбачев лично ознакомился с этой концепцией и направил ее члену Политбюро ЦК КПСС Е. К. Лигачеву», который «поручил заместителю председателя СМ СССР Б. Е. Щербине (он же председатель Бюро СМ СССР по топливно-энергетическому комплексу) и первому заместителю председателя Госплана СССР А. А. Реуту рассмотреть поставленные в концепции вопросы, принять по ним решение и доложить СМ СССР».16 декабря 1987 г. был утвержден организационный план, в котором были назначены ответственные за рассмотрение вопросов, поднятых А. А. Трофимуком, а также предложено «подготовить доклад в СМ СССР 25 января 1988 г. Однако только 19 февраля 1988 г. Бюро Совета министров СССР по ТЭК на своем заседании под председательством Р. Д. Маргулова — заместителя председателя Бюро Совета министров СССР по ТЭК, — рассмотрело не проект доклада, а краткую справку по вопросам создания крупных баз нефтегазодобычи в Восточной Сибири. <…> Из выступления легко можно было заключить, что проблемы создания крупных баз нефтегазодобычи в Восточной Сибири в настоящее время не актуальны, потому что удельные капитальные вложения на одну тонну новой мощности в Восточной Сибири, а также себестоимость тонны нефти самые высокие в стране. <…> Сделать такие выводы было нетрудно», так как в расчет принимались «только те запасы, которые апробированы ГКЗ, запасы же, ожидаемые и планируемые к открытию», не учитывались. Таким образом, «были получены экономически неприемлемые показатели» (Трофимук, 1997, С. 156—158)

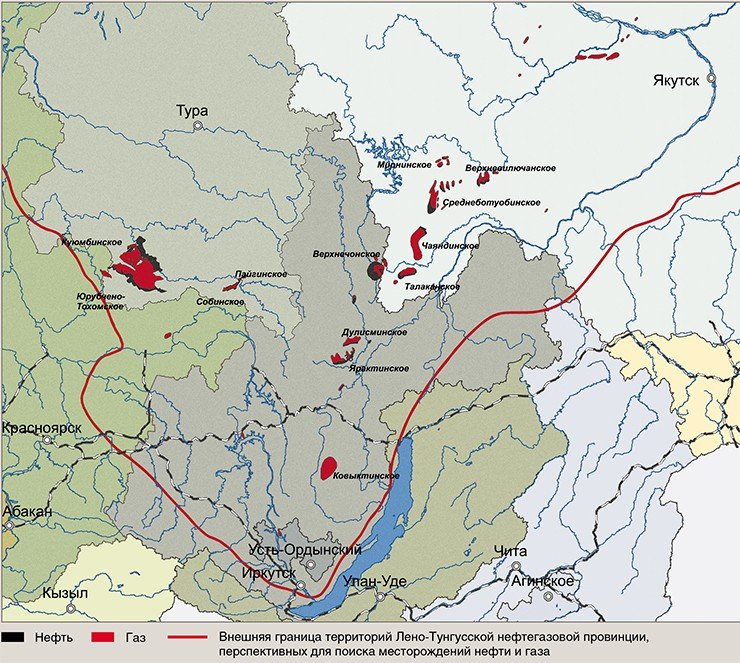

Пояс газонефтеносности, сопоставимый по запасам углеводородов с Западносибирским, был открыт в Восточной Сибири. Как сказано в концепции, «в конце шестидесятых годов наукой было обосновано наличие и в Восточной Сибири крупных ресурсов нефти и газа. На огромном пространстве между Енисеем и Леной выявлены перспективные для поиска углеводородов площади, почти в два раза превышающие аналогичные площади Западной Сибири. Появилась реальная перспектива создания баз газонефтедобычи и в Восточной Сибири, на пространстве около 16 % всей территории СССР».

В этом регионе нефть «давалась» очень нелегко. Хотя первая нефть там была получена еще В. М. Синюковым в 1939 г., последующие поиски результата не дали. В Западной Сибири, напротив, первый фонтан забил только в 1960 г., однако уже на следующий год были открыты месторождения, ставшие нефтегазовой основой этой провинции. Именно в Западной Сибири сегодня находится главная нефтяная и нефтегазовая житница как России, так и мира. А вот Восточная Сибирь, район с так называемой «сложной геологией», имеет и «сложную» судьбу.

Тем не менее Андрей Алексеевич Трофимук в Восточную Сибирь верил».

По мнению Трофимука, основой для формирования крупных баз нефтегазодобычи в Восточной Сибири должны были явиться вновь открытые месторождения в Красноярском крае, и в частности в Эвенкийском автономном округе, а также в Иркутской области и в Якутской АССР. Создание этих баз позволило бы к началу XXI в. решить ряд задач:

1. Существенно улучшить географическое размещение баз нефтегазодобычи.

2. Полностью обеспечить потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока в нефти, газе и продуктах их переработки.

3. Снизить себестоимость добычи нефти и газа всей нефтедобывающей отрасли страны за счет вовлечения в разработку крупных перспективных месторождений нефти и газа.

4. Окупить затраты на строительство БАМа за счет перевоза миллионов тонн нефти и калийных солей на Дальний Восток и в страны Тихого океана.

В 1979—1991 гг. нам, ученикам Андрея Алексеевича, при его прямом участии удалось открыть в Восточной Сибири десятки месторождений в самых древних слоях осадочной оболочки Земли. Открытие древнейшей нефти на Сибирской платформе (и в мире) было отмечено в 1994 г. Государственной премией Российской Федерации».

Концепция, созданная академиком Трофимуком, базировалась на комплексном подходе. Наряду с созданием новых баз нефтегазодобычи, в документе было предложено решение ряда транспортных проблем и поставлены задачи глубокой переработки углеводородного сырья.

Нефтяная «аорта»

Согласно «Концепции создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири», наиболее рационально было бы транспортировать нефть по северному трубопроводу, общая протяженность которого должна была составить около 700 км. При этом предполагалось, что продукты переработки углеводородного сырья следовало экспортировать в страны Тихоокеанского бассейна.

А. А. Трофимук: «Сибирь буквально плавает на нефти, и меня привлекает работа по выявлению этих погребенных нефтяных морей»Выход нефтепровода на Енисей позволил бы использовать эту реку для дальнейшей транспортировки нефти на север в район Игарки, Дудинки и Норильска. Создание в низовьях Енисея крупного нефтеперерабатывающего комбината обеспечило бы нефтью и нефтепродуктами предприятия этого региона и флот северных морей. Для решения этих проблем применительно к базам нефтегазодобычи Трофимук предложил следующее:

«1. Ускоренно запроектировать и построить названные нефте- и газопроводы одновременно с гелиевым заводом в Богучанах.

2. Предусмотреть и осуществить строительство на первых порах автодорог с твердым покрытием параллельно трассам нефте- и газопроводов с последующим строительством железных дорог вдоль этих трасс.

3. Восстановить так называемую «мертвую» железную дорогу на протяжении Уренгой — Игарка».

Решая вопросы, связанные с транспортировкой сырья, полученного в Иркутской области и юго-западной части Якутии, Андрей Алексеевич считал необходимымыми такие шаги:

«1. Приступить к строительству железной дороги Усть-Кут — Киренск — Верхнечонское месторождение.

2. Построить нефтепровод Верхнечонское месторождение — Усть-Кут протяженностью 440 км.

3. В Усть-Куте построить мощный пункт хранения и налива нефти в цистерны для транспортировки ее по БАМу на Дальний Восток.

4. Построить газопровод Ярактинская группа месторождений — Усть-Кут — Жигалово — Ангарск — Иркутск протяженностью около 700—900 км для снабжения газом промышленных центров юга Иркутской области.

5. Для отделения гелия от газа и складирования его в соляных емкостях построить в Усолье-Сибирском гелиевый завод и хранилище гелия производительностью переработки природного газа на перспективу до 10 млрд м3 в год.

6. Для обеспечения Якутской АССР нефтепродуктами построить нефтепровод Средне-Ботуобинское месторождение — Ленск и нефтеперерабатывающий завод для переработки 3—5 млн т нефти.

7. Для использования газа Вилюйской синеклизы Дальним Востоком построить газопровод Вилюйск —Якутск — Томмот — Беркакит — Тында».

Однако здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Каждая тонна добытой в Восточной Сибири нефти будет давать 70 м3 растворенного в ней газа, называемого попутным. Этот газ является очень ценным химическим сырьем, но в принятых проектах о нем не упомянуто, хотя трубопровод уже строится. Здесь уместно вспомнить Д. И. Менделеева, говорившего, что топить можно и ассигнациями. Развивая замыслы Андрея Алексеевича, мы сейчас боремся за то, чтобы газ служил стране, а не сжигался в факелах. То, что предложения академического ученого и проектная, а потом и фактическая, их реализация совпадают не полностью, — закономерно. Нефтепроводы пройдут не там, где предполагал Трофимук, потому что страна стала другой во всех отношениях. Тем не менее, высказанные им стержневые идеи и заданный комплексный подход к освоению этой провинции абсолютно верны и совершенно реальны. Если бы не произошло трагических событий 1991 г. и Советский Союз с его мощной экономикой сохранился, мы бы давно добывали нефть в Восточной Сибири. Однако жизнь в стране пошла по другим законам»

Углеводороды как сырье

Академик Трофимук считал, что для повышения эффективности использования углеводородного сырья следует экспортировать не сырые нефть и природный газ, а продукты нефтехимии, для производства которых он рекомендовал создавать совместно со странами-партнерами предприятия по высокоэффективной и глубокой переработке углеводородного сырья.

А. Э. Конторович: «Проблема нефтегазодобычи значительно сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Я сам 8—10 лет назад считал, что, например, на Ковыктинском месторождении (Иркутская область) надо добывать 50—60 млрд м3 газа в год. Однако, несмотря на то что добывать такие объемы в этом гигантском месторождении вполне возможно, в сегодняшних условиях это было бы неоправданно.Ковыктинское месторождение содержит так называемый жирный газ, в котором очень много этана, пропана, бутана и конденсата, а также гелия, необходимого для многих высокотехнологичных отраслей экономики, медицины и т. д. Все это — сырье для нефтехимии. Если мы отправим добытый газ на экспорт, не удалив из него эти компоненты, мы крайне неэффективно распорядимся своими богатствами. Мы должны переработать газ и обеспечить свою страну нефтехимическими продуктами, а также продавать их, поставлять на экспорт.

Сегодня мы отстаем от развитых стран по потреблению пластмасс, смол, волокнистых и других полимеров в 15—20 раз, а то, что потребляем, — на 60 % импортируем. При этом у нас есть сырье, использование которого открывает сказочные возможности. Работа существующих заводов по переработке нефтехимического сырья, в том числе в Иркутской области, до сих пор была неэффективной из-за отсутствия этого сырья. Теперь оно туда может поступать, но для этого надо построить газоперерабатывающие заводы, заводы по выделению и ожижению гелия, а также хранилища для гелия, газа и будущих продуктов нефтехимии.

Таким образом, поставленная Андреем Алексеевичем проблема использования добытых нефти и газа актуальна и сегодня, но к ней следует добавить, что добывать газ следует лишь в том количестве, в котором мы можем его переработать»

В «Концепции создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири» Трофимук также высказался в пользу создания государственного резерва углеводородного сырья, так как даже небольшое понижение температуры воздуха в зимнее время вызывает затруднения и перебои в энергоснабжении и работе нефтегазоперерабатывающих предприятий.

С 1994 г. мы используем «старые запасы» и каждый год добываем нефти и газа больше, чем разведали, а в советское время мы каждый год разведывали в 2—3 раза больше, чем добывали.

В 2006 г. в России было добыто нефти на 3 млн т больше, чем в 1991 г., в год развала Советского Союза, газа — на 3 млрд м3 меньше. Можно сказать, что нефти и газа было добыто почти столько же, однако в 1991 г. в целях разведки было пробурено 4 млн 300 тыс. м скважин, а в прошлом году — только 1 млн 300 тыс. м. Сейчас на нашу долю остались более «сложные», с точки зрения геологии, запасы нефти и газа, и чтобы их приращивать, требуется бурить ежегодно не менее 6 млн м разведочных скважин!

Недра — собственность государства. И хотя государство за последние годы резко увеличило бюджетные ассигнования на геологоразведку (что очень хорошо!), в нынешней системе недропользования оно не должно заниматься поиском месторождений. Его задача — помогать недропользователям находить новые, перспективные, с точки зрения геологоразведки, районы, но этого пока не происходит. Если правительство с помощью ученых не переломит сегодняшнюю ситуацию с геологоразведкой и не наладит партнерства с бизнесом, то добыча углеводородного сырья неизбежно начнет падать.

Закон о недрах был принят в 1992 г.: он был разработан на основе практического опыта Америки, Австралии и Канады, поскольку собственного опыта в этой области в то время наша страна не имела. Затем в закон были внесены десятки изменений, в результате чего в настоящее время он практически не является целостной системой. Назрела необходимость в принятии нового закона. Вот почему сейчас мы столкнулись со множеством проблем, которых не было в далекие 1980-е гг., когда Андрей Алексеевич писал свою концепцию.

Поисковая стратегия геолога обычно направлена на обнаружение крупных месторождений. И чем лучше работали советские геологи, тем труднее работать сегодня их российским наследникам. Гиганты обнаружены почти везде — значит, нам остались мелкие и средние месторождения, которые труднее найти, потому что они устроены сложнее и требуют бурения большего числа скважин»

Поэтому «необходимо создавать резервы углеводородного сырья за счет создания подземных хранилищ природного газа и сырой нефти. Резервы нефти и газа могут быть созданы путем консервации высокодебитных [с большой отдачей] скважин и реконсервации их в периоды повышенного спроса на углеводородное сырье».

Что день грядущий нам готовит?

А. Э. Конторович: «Все, что предложил Андрей Алексеевич в 1988 г., было абсолютно правильным, но сегодня его идеи, естественно, трансформируются совсем в другие проекты. И технологии, и методики, используемые в наши дни, значительно эволюционировали, а нефтехимические производства, ранее работавшие на полную мощность, находятся в стадии стагнации. А главное, сама страна наша стала другой.Сибирское отделение сейчас борется за то, чтобы мы преодолели все эти трудности. Например, указом президента страны создана специальная Государственная комиссия, которая занимается проблемами освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока (точнее Иркутской области, Забайкалья и Дальнего Востока). От Сибирского федерального округа в комиссию вошли полномочный представитель президента А. В. Квашнин, председатель СО РАН академик Н. Л. Добрецов и я. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы в разрабатываемой стратегии были учтены лучшие на сегодняшний день решения»

А теперь пора вернуться к вопросу, поставленному в начале статьи: есть ли у наших внуков шансы не остаться без углеводородного сырья?

В 1988 г. А. А. Трофимук опубликовал доклад «Природные углеводороды, угли и горючие сланцы (прогноз развития исследований)», где изложил свой взгляд на развитие геологии и геофизики как научно-прикладной основы нефтегазодобычи. В частности, он предлагал:«1. На основе выявления условий образования нефти, газа, торфа, углей и горючих сланцев обосновать закономерности распространения и места наибольших концентраций этих полезных ископаемых в осадочной оболочке земной коры.

2. Разработать эффективные методы выявления и разведки горючих ископаемых, повышающие достоверность определения запасов и условий их залегания, снижающих затраты на единицу выявляемых запасов.

3. Создать технологии разработки, повышающие коэффициент извлечения горючих ископаемых при минимальных затратах».

Для интенсификации поисково-разведочных работ Андрей Алексеевич рекомендовал разработать и широко применять прямые методы обнаружения и оконтуривания залежей углеводородов. Важным шагом в этом направлении он считал создание Межведомственного объединения поиска и разведки углеводородов прямыми методами.

Трофимук предлагал уделить особое внимание повышению качества подготавливаемых запасов нефти и рекомендовал для этого установить два показателя качества этих запасов: плотность извлекаемых запасов на единицу площади и производительность скважин, выраженная в тоннах на одну атмосферу снижения давления по базовому объекту разработки.

Кроме того, он советовал разработать систему премирования за открытие месторождений, которая побуждала бы поисковиков находить крупные и высокодебитные месторождения при минимальных затратах на их выявление

Конечно, Трофимук говорил об огромном Советском Союзе, а мы сегодня живем в России — и мыслить нам приходится в более скромных масштабах. Согласно представленной концепции, к началу наступившего века в распоряжении потомков должны были остаться:

• невыявленные запасы нефти на территории бывшего СССР, равные по объему всем извлеченным и выявленным запасам;

• более 50 % нефти, оставленной из-за технических или финансовых трудностей в недрах разрабатываемых месторождений;

• ресурсы нефти и газа в зоне шельфов и океанических склонов, превышающие суммарные ресурсы нефти и газа, извлеченные и выявленные на территории СССР;

• 30—40 млрд т высоковязкой нефти и твердых битумов, которые на момент создания концепции не использовались;

• газогидраты, то есть новый ресурс углеводородов в виде твердого газа, открытый отечественными учеными в придонной части морей и океанов, а также в зонах вечной мерзлоты (по их прогнозам, подтвержденным исследователями США и Канады, на этих пространствах запасов углеводородного сырья содержится на два порядка больше, чем свободного газа на всех материках планеты).

Сам академик Трофимук считал, что «потомки лучше нас сумеют извлекать и использовать эти ресурсы, которых, учитывая достижения науки в овладении термоядерной энергией, им хватит на тысячелетия».

Воспользуются ли они дорогой, указанной выдающимся ученым, или найдут свой альтернативный путь в будущее — покажет время. Главное, чтобы это будущее было светлым.

Литература

Главный геолог. — Новосибирск, 2002.

А. А. Трофимук. Сорок лет борения за развитие нефтегазодобывающей промышленности Сибири. — Новосибирск, 1997.