Фаги атакуют

Отечественная история производства и применения бактериофагов

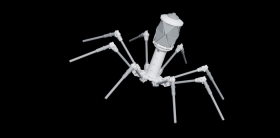

В нашей стране бактериофаги для нужд медицины производятся и применяются уже почти 80 лет: еще во время Великой Отечественной войны с их помощью удалось спасти жизнь тысячам раненых и предотвратить эпидемию холеры в осажденном Сталинграде перед знаменитой Сталинградской битвой. Появление и широкое распространение антибиотиков практически свело «на нет» производство бактериофагов в мире, поэтому в течение десятилетий СССР оставался единственной страной, где технологии производства фаговых препаратов не только продолжали развиваться, но были поставлены на промышленную основу.

И сегодня Россия остается мировым лидером по выпуску и терапевтическому применению этих эффективных и безопасных антибактериальных средств

Благодаря сотрудничеству двух великих ученых-микробиологов – француза Феликса д’ Эрелля и грузина Георгия Элиавы – в СССР в 1920-х гг. был создан первый и единственный в мире научно-исследовательский центр бактериофагологии. Несмотря на репрессии, в результате которых его первый директор Г. Г. Элиава был расстрелян, а часть сотрудников отправлены в ссылку, тбилисский Институт бактериофагов выстоял и продолжил свою работу, став ведущим мировым центром терапевтических исследований и производства этих бактериальных «киллеров».

Бактериофаги советского производства были впервые массово использованы в экстренных ситуациях, вызванных вспышками бактериальных инфекций в конце 1930-х гг. Так, в 1938 г. в нескольких районах Афганистана, граничащих с территорией СССР, разразилась эпидемия холеры. Чтобы предупредить распространение этого тяжелейшего бактериального заболевания, было решено использовать на пограничных территориях холерный бактериофаг. Фаговый препарат давали местному населению, добавляли в колодцы и водоемы. В итоге на советской территории не было зарегистрировано ни одного случая заболевания холерой.

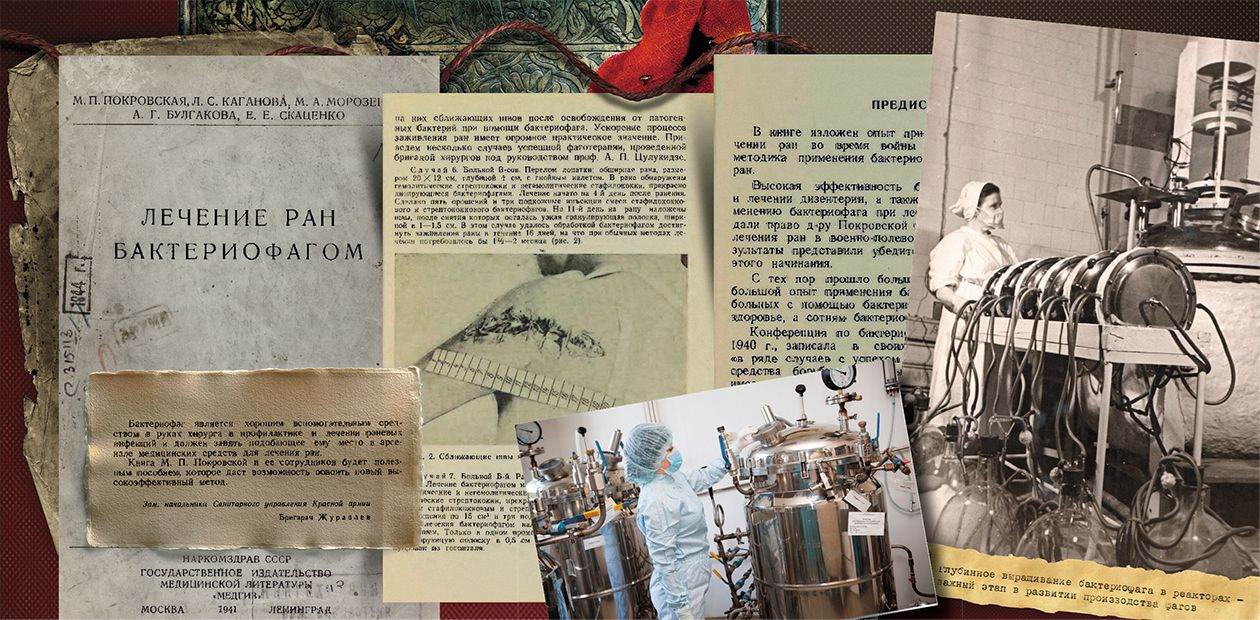

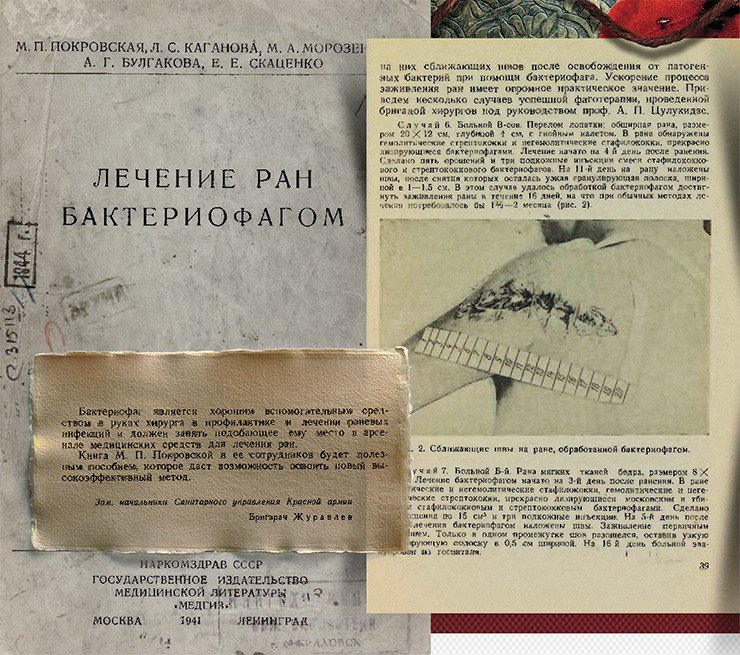

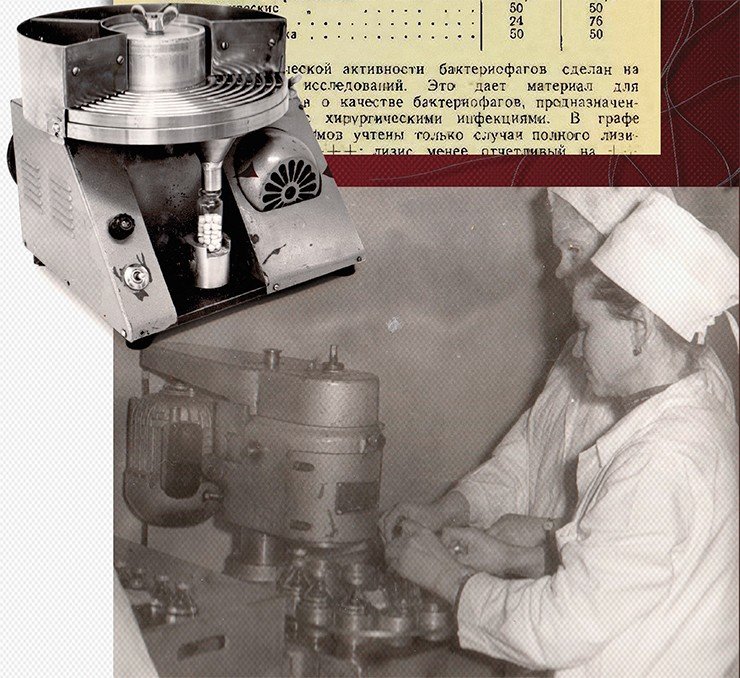

Бактериофаг должен обладать хорошей жизнеспособностью. Его необходимо выращивать на свежевыделенных из организма бактериальных штаммах, наименьшее число раз перевитых на искусственных питательных средах. Имея в виду значительные отличия индивидуальных свойств различных рас бактериофагов, для терапевтического употребления следует готовить смесь из нескольких вирулентных рас того или иного бактериофага. После изготовления бактериофага необходимо его тщательно проконтролировать. Контроль должен обеспечить высокое качество выпускаемого препарата, его стерильность и полную безвредность при введении в организм.

Ампулы, употребляемые для разливки бактериофага, должны быть из лучших сортов стекла, не выделяющих щелочи, иначе со временем pH жидкости изменится, и бактериофаг может погибнуть. При правильном изготовлении бактериофага в производстве, проведенном на самом высоком научном уровне, в руки медицинских работников дается ценнейшее оружие для борьбы с различными инфекционными заболеваниями» (Покровская и др., 1941)

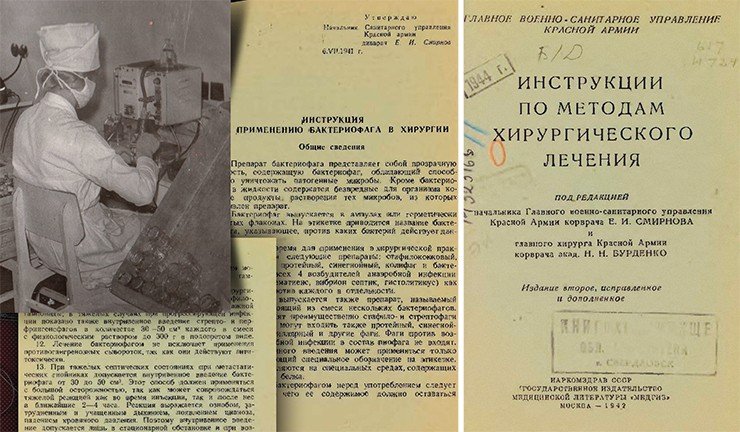

Но настоящую серьезную проверку бактериофаги прошли во время войны с Финляндией в 1939—1940 гг. Как известно, до открытия антибиотиков вопрос о судьбе раненого во время военных действий часто зависел от того, присоединится ли к ранению инфекция. Комплексная бригада из 11 человек, среди которых были хирурги, бактериологи и лаборанты, начала применять препараты бактериофагов, созданных и произведенных в тбилисском институте, для спасения раненых на войне с белофиннами.

Как выяснилось, при ранении в ткани попадает относительно небольшое количество бактерий, которые легко уничтожаются бактериофагом в первые же часы, пока бактерии еще находятся на раневой поверхности. Раннее начало лечения ран бактериофагом в подавляющем большинстве случаев предупреждало нагноительные процессы в тканях и приводило к быстрому заживлению.

В итоге с помощью стафилококковых и стрептококковых бактериофагов врачам удавалось очистить раны от бактерий более чем в половине случаев, при этом у 30—40 % больных была достигнута полная стерилизация раны. Освобождение ран от инфекции с помощью бактериофага позволяло хирургам на неделю раньше наложить швы, ускоряющие процесс заживления. Бактериофаги оказались эффективны и при острых воспалительных процессах (флегмонах, тендовагинитах, абсцессах и т. д.), при этом в большинстве случаев лечение было консервативным, без применения обширных разрезов.

Все эти результаты показали, какое огромное значение может иметь профилактика гнойных осложнений в ранах при помощи бактериофагов, которые были не только совершенно безвредным, но и доступным, дешевым, легко изготовляемым терапевтическим средством.

Бактериофаги – «участники» Сталинградской битвы

Дальнейшая история фаговой терапии с связана с трагическими событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Именно в эти годы, в условиях тотальной нехватки антибактериальных препаратов (на начало войны в СССР еще не было своего пенициллина) было принято решение о налаживании массового производства бактериофагов для лечения инфекций у бойцов Красной Армии.

Дальнейшая история фаговой терапии с связана с трагическими событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Именно в эти годы, в условиях тотальной нехватки антибактериальных препаратов (на начало войны в СССР еще не было своего пенициллина) было принято решение о налаживании массового производства бактериофагов для лечения инфекций у бойцов Красной Армии.

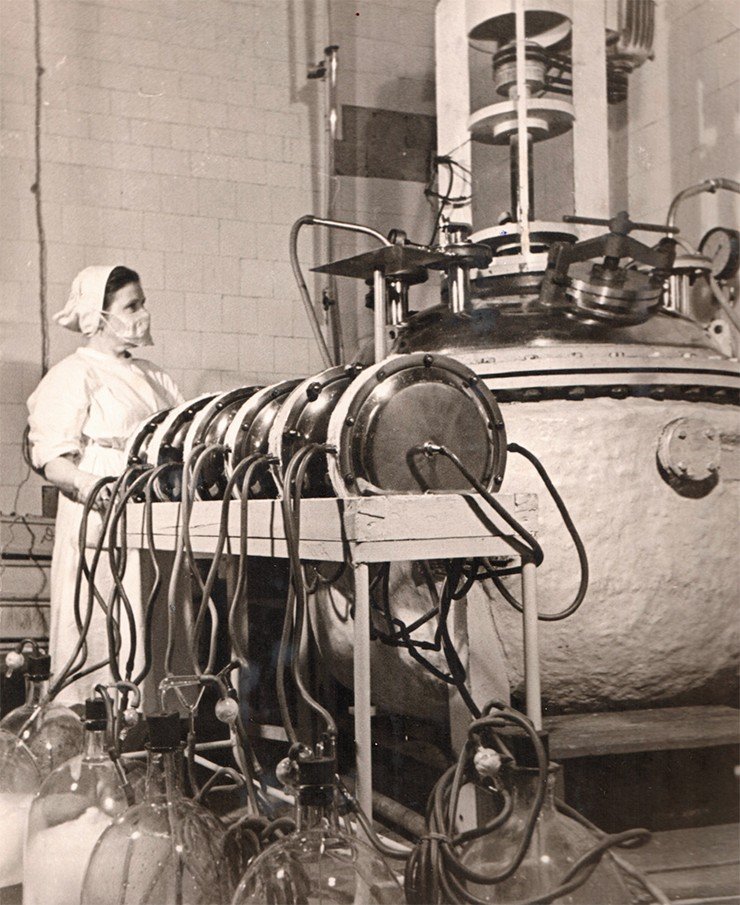

Особое внимание было направлено на наработку фагов, уничтожающих бактерии, вызывающие кишечные инфекции (холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллез), что было связано с неизбежной в полевых условиях антисанитарией. Чуть позже в госпиталях стали применять и бактериофаги против раневых инфекций, так хорошо зарекомендовавшие себя во время русско-финской войны. Применение этих препаратов позволяло сократить до недели пребывание раненого солдата в полевом госпитале. Всего же за годы войны предприятия, созданные на базе советских бактериологических институтов, изготовили для фронта более 200 тыс. литров «раневых» бактериофагов!

Но на этих производствах не только выпускались тонны лекарственных препаратов – полным ходом шла научная работа. Дело в том, что питательные микробиологические среды изготавливались на основе мяса, которого в годы войны и так не хватало. Поэтому параллельно производству в краткие сроки проводились научные изыскания по поиску новых сред, которые научились готовить из плаценты, казеина и даже кровяных сгустков.

Именно бактериофаги (а конкретно – холерный бактериофаг) стали одним из залогов успеха знаменитой Сталинградской битвы, решающего сражения Второй мировой войны. Дело в том, что холера всегда была неизбежным спутником воюющих армий: так, еще во время Севастопольской кампании 1854—1955 гг. англо-французские войска потеряли в результате военных действий 73 тыс. человек, а от холеры –18 тыс.! Под Сталинградом летом 1942 г. холера дала о себе знать на территории, занятой немецкими войсками. С одной стороны, она была неожиданным союзником, с другой – прямой угрозой, так как эпидемия не признает линию фронта.

Чтобы оценить опасность, в Сталинград была откомандирована профессор З. В. Ермольева из московского Всесоюзного института экспериментальной медицины, уже имевшая опыт работы с бактериофагами в военных условиях. (Кстати сказать, именно Ермольева в том же 1942 г. получила первый советский пенициллин – крустозин ВИЭМ, который стали активно применять в военных госпиталях к концу Великой Отечественной войны.)

Для получения холерных вибрионов требовался «материал» – трупы умерших от холеры. И тогда в Берлин полетели полные недоумения депеши: из немецких полевых лазаретов стали пропадать трупы военнослужащих – их похищали и доставляли за линию фронта советские полковые разведчики. Но холерные вибрионы, отправленные на завод в г. Горький (Нижний Новгород), оказались ослабленными и не годились для культивации промышленных бактериофагов. Поэтому на заводе была проведена большая работа по заражению кроликов и выращиванию необходимых патогенных бактерий и их бактериофагов. К сожалению, эшелон с полученным с таким трудом фаговым препаратом разбомбила немецкая авиация. Поэтому Ермольева прямо в осажденном Сталинграде организовала подземную тайную лабораторию по производству холерного бактериофага, который ежедневно получали около 50 тыс. человек!

В конце 1942 г. Зинаиде Виссарионовне позвонил сам Главнокомандующий И. В. Сталин и задал жизненно важный вопрос: «Не опасно ли держать под Сталинградом более миллиона людей, и не помешает ли планам командования эпидемия холеры?». Бактериолог ответила, что на своем фронте она победу одержала – теперь слово за Красной Армией.

Вот так в СССР было положено начало массовому применению бактериофагов, причем в тот момент, когда весь мир перешел на антибиотики, открытые британским ученым А. Флемингом еще в 1928 г.

Новейшая история

После войны отечественная история бактериофагов продолжилась: вплоть до сегодняшнего дня препараты бактериофагов успешно производят на российских предприятиях, выпускающих иммунобиологические препараты.

В настоящее время НПО «Микроген» – крупнейшее предприятие Минздрава России – производит 14 препаратов, содержащих бактериофаги к самым распространенным возбудителям бактериальных инфекций. Их используют для профилактики и лечения острых кишечных инфекций – дизентерии, брюшного тифа, сальмонеллезов, а также для лечения гнойно-септических и других заболеваний различной локализации: хирургических инфекций, заболеваний уха, горла, носа, легких и плевры, урогенитальной патологии, гастроэнтероколитов, дисбактериоза кишечника, а также инфекционных заболеваний новорожденных и детей первого года жизни. Выпускаются препараты на трех заводах объединения, созданных на базе микробиологических институтов: в Уфе – с 1939 г., Горьком – с 1941 г., и Перми – с 1995 г.

Конечно, со времен Великой Отечественной войны технология выращивания бактериофагов была значительно усовершенствована: создана реакторная технология культивирования, оптимизированы среды для выращивания. Особое внимание было уделено очистке бактериофагов от балластных составляющих, для чего сейчас используется ультрафильтрация, что увеличивает безопасность препаратов.

Современное российское производство бактериофагов – беспрецедентное в мире по своим масштабам. Бактериофаги выпускают как полноценные лекарственные препараты, и сегодня в нашей стране ежегодно используется более 1 млн упаковок этого противобактериального средства. Однако лишь в 2016 г. бактериофаги – спустя столетие после их открытия! – были внесены в официальную российскую фармакопею.

Один из последних примеров массового применения российских бактериофагов в качестве профилактического средства – использование их в регионах, пострадавших от наводнения.

Так, в 2013 г. около 70 тыс. доз интести-бактериофага, действие которого направлено против широкого спектра бактерий, вызывающих заболевания желудочно-кишечного тракта, было доставлено в районы Дальнего Востока. А в 2014 г. в районы Алтайского края и Республики Хакасия отправилось более 8 тыс. упаковок этого препарата, а также дизентерийного и сальмонеллезного бактериофагов.

Таким образом, препараты бактериофагов были и остаются одним из быстрых средств реагирования на бактериальную угрозу в самые трагические и кризисные моменты для нашей страны. Культура производства и применения этих противомикробных средств, сохраненная благодаря творческому и самоотверженному труду отечественных ученых, приобретает особую ценность в условиях стремительно нарастающей бактериальной устойчивости к антибиотикам.

Литература

Покровская М. П. Каганова Л. С., Морозенко М. А. и др. Лечение ран бактериофагом. М.: НАРКОМЗДРАВ СССР, МЕДГИЗ. 1941. 57 с.

Инструкция по методам хирургического лечения. М.: НАРКОМЗДРАВ СССР, МЕДГИЗ. 1942. 216 с.

В публикации использованы иллюстративные материалы из архива НПО «Микроген»

Редакция благодарит Б. А. Рыжикова (ФГУП НПО «Микроген», Москва) за помощь в подготовке публикации