Тайга под присмотром лидара

Леса бореальной зоны – это одна треть всех лесов планеты, почти половина мировых запасов древесины. Около 60 % бореальных лесов приходится на долю России, преимущественно Сибири. «Следить» за нашим лесным богатством необходимо, но традиционные методы мониторинга лесов очень трудоемки, а экстраполяция данных космоснимков приводит к большим ошибкам при инвентаризации лесов. Однако сегодня существует метод прямой оценки биомассы древостоев – лазерное (лидарное) зондирование с помощью приборов, установленных на космических спутниках: отраженный лазерный сигнал несет информацию о высоте и вертикальной структуре растительности.

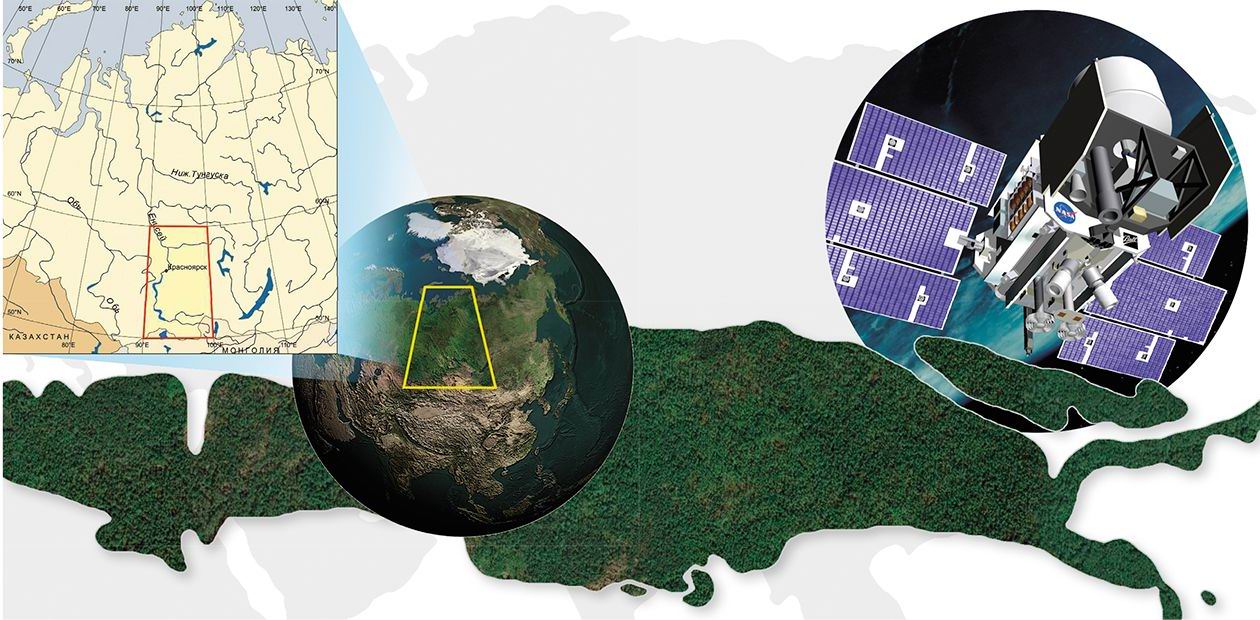

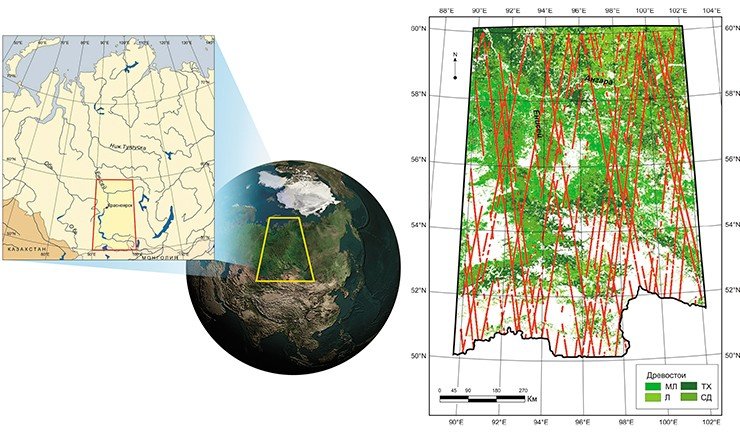

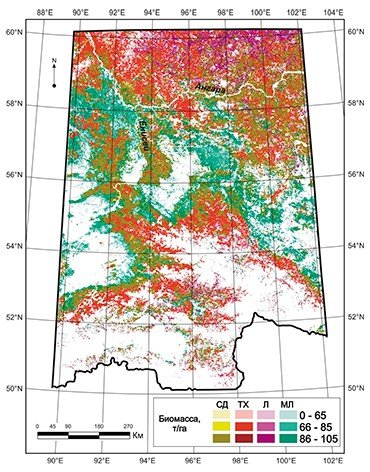

Благодаря данным лазерного зондирования и наземным исследованиям ученых Института леса им. Сукачева СО РАН в рамках совместного проекта с NASA, удалось создать карту надземной биомассы лесов юга Енисейского меридиана. Результаты этой работы показали, что лидарное зондирование можно с успехом применять для картирования и оценки лесных ресурсов удаленных и труднодоступных регионов

Сибирские леса – большая и лучшая часть не только российских лесов, но и всего бореального пояса Земли. Но проводить наземный мониторинг лесных массивов Сибири непросто из-за больших размеров, удаленности и труднодоступности многих из них.

Но «следить» за лесами необходимо, ведь наши леса, в отличие от тропических, являются зоной «стока» углерода, его аккумуляции. Углерод накапливается здесь в стволах, почве, корнях, торфяниках… В этом смысле сибирские леса служат для биосферы настоящей «буферной емкостью», смягчающей рост концентрации углекислого газа – одного из основных «парниковых» газов.

Преобладают хвойные породы (70%), самые распространенные из которых лиственница и сосна; на долю кедра приходится около 6 % территории. Запас древесины в наших лесах составляет более 80 млрд м3, включая свыше половины мировых запасов древесины хвойных пород. Годичное депонирование углерода лесной растительностью России оценивается в 250 Мт при общем запасе примерно 35 Гт (Замолодчиков, 2004).

Наши леса подвергаются различным нарушениям: рубкам, пожарам, воздействию насекомых-вредителей и болезней и т.д. Так, заготовка древесины составляет 130—150 млн м3/год; причем доля незаконных рубок достигает 10—25 %.

В целом ежегодно леса гибнут на территории от 0,2— 1,0 млн га; причем основная причина гибели – пожары (50—70 % площади погибших насаждений). Даже на охраняемой территории лесного фонда (это примерно ⅔ всех лесов) каждый год регистрируется от 15 до 35 тыс. лесных пожаров. Ущерб от пожаров (в «кубометрах» древесины) оценивается в половину объема рубок, однако в некоторые годы он может существенно превышать последний.

Площадь лесов, пораженных вредителями и болезнями, оценивается в 1—10 млн га/год. К счастью, как и в случае с пожарами, далеко не все пораженные леса погибают (Леса России, 2004)

Однако уже в текущем столетии северные ландшафты могут превратиться из зоны стока углерода в его источник: таежные леса – та часть планеты Земля, где наблюдается (и прогнозируется) максимальное потепление (IPCC, 2007). Региональные модели климата предсказывают дальнейшее повышение температуры «на северах», что повлечет таяние вечной мерзлоты, увеличение выбросов «законсервированных» в мерзлотном слое парниковых газов. В лесах высоких широт прогнозируется и уже наблюдается возрастание частоты лесных пожаров (Kharuk et al., 2008); возрастает вероятность возникновения новых очагов массового размножения насекомых-вредителей (численность, например, сибирского шелкопряда, на многих территориях пока лимитируется недостатком тепла).

Очевидно, что отслеживать явления, происходящие в наших лесах, включая контроль пула углерода и его составную часть – надземную биомассу древостоев, необходимо. Вот только как это сделать?

Мониторинг лесов

Мониторинг лесов предполагает проведение регулярных обследований. Однако на деле большая часть наших лесов ревизовалась десять и более лет назад. Для этих целей и сегодня используются известные еще с петровских времен наземные методы. Но они настолько трудоемки, что, например, в азиатской части России наземными методами учета лесного фонда охвачено не более половины всех лесов.

В 1970-х годах был разработан так называемый фото-статистический метод таксации лесов, предназначенный для обследования преимущественно отдаленных лесов. В основе его лежало использование аэрофотосъемки и снимков с отечественных спутников. Космоснимки дешифрировались по материалам спектрозональной аэросъемки ключевых участков, площадь которых не превышала 5 % от всей обследуемой территории. Это позволяло ограничиться небольшим объемом наземных обследований.

Арсенал дистанционного зондирования, применимый для исследований лесов, продолжал расширяться, хотя, к сожалению, не за счет отечественных разработок. Приборы, установленные на космических платформах, позволяли проводить зондирование поверхности в видимой, инфракрасной и микроволновой частях спектра с высоким разрешением. Однако полученные космоснимки обладали и серьезным недостатком: с помощью последних невозможно определить вертикальную структуру и высоту древостоев – ключевых параметров, необходимых для оценки надземной биомассы. Эту задачу удалось решить лишь с помощью лазерного (лидарного) зондирования.

Основы лазерного зондирования лесов с борта самолета были заложены еще в СССР (Солодухин и др., 1977). Однако аэросъемка стоит недешево; поэтому современное дистанционное зондирование выполняется с космических платформ.

Всевидящее око

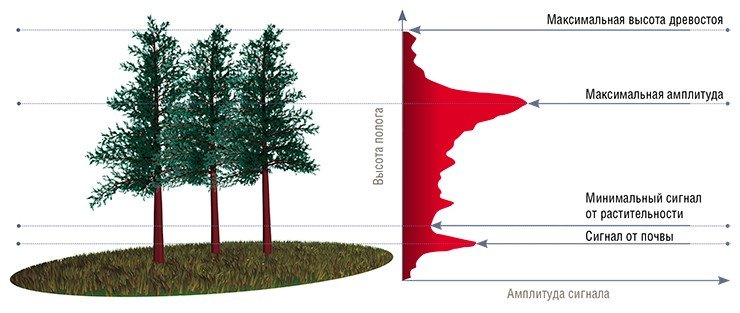

С помощью лазерного зондирования системой GLAS удается напрямую измерять морфологические признаки древостоев: отраженный лазерный сигнал несет информацию о вертикальной структуре леса. Затем, используя аллометрические соотношения, можно вычислить средние диаметры стволов. На основе всех этих данных определяют запас древесины и величину надземной биомассы.

Основа GLAS – лазеры, работающие в зеленой (532 нм) и ближней инфракрасной (1064 нм) частях спектра. Лазеры периодически посылают импульсы продолжительностью 5 наносекунд вдоль траектории полета спутника. «Отпечатки» лидара на земной поверхности представляют пятна диаметром около 70 м, расстояние между которыми ~170 м.

Энтузиасты утверждают, что если прилечь на лужайку и терпеливо смотреть в небо, то можно увидеть зеленый импульс лидара. Впрочем, «зеленый луч» используется для исследований атмосферы; для изучения земной поверхности применяется ближнее инфракрасное излучение: в этом диапазоне меньше помех для зондирующего луча.

Данные GLAS – «волновые формы» – позволяют измерять объекты высотой до 80 м; очевидно, что в этот интервал укладываются все древостои бореальной зоны. Периодичность лидарной съемки заданной территории – около трех месяцев (Nelson et al., 2009).

Основная задача исследователей заключается в том, чтобы связать показатели волновых форм с различными параметрами древостоев – высотой, вертикальной структурой, запасом древесины и биомассой

Но полученные результаты имеют характер точечных оценок. Для интерполяции на большую лесную территорию необходима карта, на которой отображены основные классы древостоев. Однако существующие на сегодня карты лесов устарели: так, наиболее цитируемая карта лесов СССР датируется 1991 г., а сами материалы, на основе которых она составлена, еще более «древние». Поэтому для обновления карты лесов была использована система Terra/MODIS – этот вид дистанционного зондирования специально ориентирован на исследования растительного покрова (Justice et al., 1998).

Сканер MODIS, установленный на космической платформе Terra, имеет 36 каналов, расположенных в видимой и инфракрасной частях спектра. Данные со спутника получают ежедневно (единственное ограничение – высокая облачность) Наземное разрешение (величина пикселя) составляет от 250 до 1000 м, полоса обзора – более 2300 км. Это позволяет использовать информацию с Terra/MODIS как для мониторинга, так и для обзорного картирования лесных территорий.

Снимки дешифруют, используя данные по сравнительно небольшому числу «ключевых участков», на которых выполняются наземные обследования. В принципе для этой цели можно было бы использовать и данные инвентаризации лесов, периодичность которых должна составлять, согласно существующим нормативам, 10—20 лет. Однако по причинам экономического характера эти сроки не выдерживаются. Поэтому исследователям даже в наш космический век приходится самим восполнять пробелы в таксационных описаниях.

Сверху видно не все

Суть наземных исследований – сбор информации для калибровки данных космической съемки, для интерпретации «волновых форм» в терминах надземной биомассы. Задача «полевиков» – найти «отпечаток» лидара на лесной территории и определить в этом месте основные параметры древостоя (средний возраст, породный состав, высоту и диаметры стволов и т. д.). Эти измерения необходимо дополнить описанием травяно-кустарничкового яруса и напочвенного покрова, общей характеристикой почв.

Поскольку каждый «след» лидарного импульса имеет конкретную координатную привязку, то отыскать «след» лидара в древостое, войти в него и произвести необходимые измерения можно, используя приборы геопозиционирования (GPS).Такие наземные работы и были проведены по всему Енисейскому меридиану – от «хребтов Саянских» до заполярной лесотундры – учеными Института леса им. Сукачева в рамках программы Сибирского отделения РАН и совместного проекта с NASA.

Строим карту

Чтобы закартировать надземную биомассу древостоев, нужно было установить взаимосвязи между параметрами волновых форм (отраженного лазерного излучения), полученных с помощью системы GLAS, и характеристиками древостоев в пределах «следов» лидара, прежде всего, – с их средними высотами.

Для этого было использовано более 50 параметров лидарного сигнала (высота пиков, крутизна фронта, медиана сигнала и др.), из которых были выбраны шесть наиболее информативных. Всего в расчетах было использовано свыше 66 тыс. «следов» лидара!

В результате стало возможно оценивать запасы древесины, максимальные значения которых составляют около 600 м3/га. Отметим, что в этот диапазон «укладываются» практически все древостои Сибири (средний объем составляет около 100 м3/га). Конечно, в прежние времена можно было найти древостои с запасом до 900 м3/га (например, в кедровниках Западного Саяна), но сейчас запас даже в 150—200 м3/га считается достаточным для лесозаготовок.

Но получить локальные значения биомассы в пределах каждого следа лидара недостаточно для создания карты. Следующий этап – интерполяция этих «точечных» оценок на большие лесные территории, для чего требуется карта, отображающая основные типы леса и значения так называемого проективного покрытия («процента» лесистости).

И такая карта была создана на основе материалов съемки в видимой и ближней инфракрасной частях спектра, выполненной спектрорадиометром MODIS, а также цифровой модели рельефа. На карте отображены лиственные (береза, осина), «вечнозеленые» (сосна, кедр, ель, пихта), смешанные и лиственничные леса, представленные четырьмя градациями сомкнутости древостоя.

В итоге для каждого отпечатка лидара, наряду с надземной биомассой деревьев, были определены тип леса и лесистость (процент покрытой лесом территории).

Средние величины запаса, полученные по данным GLAS/MODIS, примерно на 12% превышают величины, полученные с помощью обычного наземного мониторинга (Shepashenko et al., 1998). Однако если пересчитать эти цифры на всю закартированную площадь лесов, то расхождение составит менее 2% .

Это свидетельствует, что лидарное зондирование можно с успехом применять для картирования надземной биомассы древостоев на субконтинентальном уровне, а также для оценки лесных ресурсов удаленных и труднодоступных регионов.

Из дневника экспедиции...Ми-8 берет курс на верховья Кочечума. Над «точкой» - пелена облаков. Сквозь фонарь кабины просачиваются капли дождя. Второй пилот выбрасывает дымовую шашку – для ориентировки посадки.

30 июля. Дождь лил всю ночь. Особенность северных рек – резкое «гуляние» уровня воды. «Вечная мерзлота» не впитывает дождевую влагу, и она скатывается в реку, как в ванну. Уровень реки за сутки может подняться на 1—2 метра. Порою проснешься – а палатка в воде.

31 июля. При работе «на северах» оптимальный транспорт – лодка и вертолет. Для экономии горючего связали все три лодки «гуськом». До пункта возврата – Туры – верст 500.

01 августа. Кочечум в верховьях – река быстрая, дикая. Приходилось «нырять» в бурлящие воды, зажатые щеками утесов. По красе своей скалы просятся на полотно художника, по строению – напрашиваются на молоток геолога. На отмелях, на косах – разноцветье минералов.

02 августа. Находим по GPS «отпечатки» лидара. Измеряем высоты, диаметры, сомкнутость лиственниц. Другие виды здесь не выживают. Ольховник и выморочные березки не в счет. Да и лиственница здесь не простая, а Гмелина, превосходящая сибирскую по устойчивости к вымораживающим метелям. Красота лиственничников несравненна. Особенно по весне, накрывающей корявые ветки нежно-зеленым маревом, и еще – после первых заморозков, когда лиственничники становятся золотистыми. Не береза, а лиственница – вот символ России!

03 августа. Прошли заброшенное стойбище. Навесной мостик через ложок, покосившиеся остовы жилищ, обветшавший загон для оленей; люди и олени куда-то ушли вслед за «перестройкой».

05 августа. Донимает гнус. Наша «Дэта», по признанию американцев, покруче заморских спреев. Наши «энцефалитки» тоже на высоте: вся команда в этой таежной униформе. Благо, что не жарко, а то в июле хочется спрятаться куда-то от незаходящего солнца. Уровень ФАР (фотосинтетически активной радиации) – как в Амазонии.

06 августа. Прошли Полярный круг. Джон пытается выйти в Интернет, где на блоге НАСА висят оперативные сводки о нашей экспедиции. Батарея компьютера безнадежно села, подпитка от солнечных батарей блокирована завесой облаков.

07 августа. Холодный, вспученный дождями Кочечум. «Все перекаты, да перекаты…». Вон впереди опять вздымаются валы, летят пена и брызги. Течение реки усиливается. Идем по основному сливу, на буксире – еще две лодки. Перед перекатом река «проваливается»: основная струя, прихватывая прибрежные, резко уходит «под горку», бьется в скалу – и круто поворачивает влево. В зажатой скалами теснине – гребни стоячих волн.

Стараюсь поймать гребни основного слива, приглушая мотор на спуске и прибавляя обороты на подъеме волны. Мельком оборачиваюсь: задние лодки встречают волны носами, прихватывая воду с гребней. Когда водный хаос остался позади, Пол, самый молодой из американцев, блестя восторгом глаз, выпалил: «“5Б” категория сложности!». А Джон меланхолично поинтересовался: «И много еще такого впереди?» Что ему ответить? Аборигены вообще не обещали особых неприятностей на Кочечуме.

09 августа. Дичи немного. Встречаются улепетывающие от лодки выводки уток, да попискивают разнокалиберные кулички. Вразвалочку, с достоинством из воды вылезают на берег северные гуси.

10 августа. Паша чистит карабин образца 1943 года. Тот не стреляет, т. е. стреляет, но однократно, и гильзы не выбрасывает. Глядя на старания Паши, Джон фаталистично замечает: «Ешьте меня, дикие звери. Я здесь, я один, и я безоружный».

А следы волков действительно встречаются. Впрочем, людоедов среди них не водится.

12 августа. Гари по берегам. И старые, и свежие: в прошлом году сушь стояла. На гарях валим деревья с пожарными подсушинами, делаем спилы. Подсушины – это летопись пожаров. Впрочем, лиственница – пирофит, т. е. вид, «любящий пожары». Пожары гонят вниз мерзлоту, а освобожденные от мхов и лишайников почвогрунты вновь готовы для заселения лиственницей. Как, впрочем, и пришлыми видами, двигающимися на север под влиянием потепления климата. Например, кедром. Но это – южнее, ближе к Туре. А здесь кедру пока не выжить.

13 августа. По берегам на солнечных склонах – россыпи голубики. Крупная, сочная с кислинкой ягода. Джон напевает популярное у них: «I had a thrill on the blueberry hill…»

16 августа. Холодно, сыро, дождливо. Ставим палатки на косе среди нагромождения валунов. Американцы безропотно ворочают камни, обустраиваясь. Припасы на пределе, а «крокодил не ловится».

18 августа. Темным августовским вечером добираемся до Туры. На базе ждет натопленная баня, домик c весело гудящей печкой и холодильником, наполненным всем, чем полагается. Плюс нелетная погода.

Через два дня прорвавшийся сквозь зависшую морось циклона «Антон» доставил нас в Красноярск. Успели: рано поутру у наших американских товарищей рейс на Москву. Прощайте, северные лиственничники. Прощай, Угрюм-Кочечум!

Сегодня с помощью лидарного зондирования проводятся обследования не только сибирских лесов, но и бореальных лесов Европы и Северной Америки.

Сегодня с помощью лидарного зондирования проводятся обследования не только сибирских лесов, но и бореальных лесов Европы и Северной Америки.

Следующая ступень в развитии методов мониторинга биомассы суши – проект «DESDynI», согласно которому планируется вывести на орбиту два взаимно дополняющих исследовательских инструмента – лидара и радара InSAR. В результате пространственное разрешение лидара увеличится примерно до 25 м, а InSAR обеспечит «всепогодное» получение «картинки» в полосе обзора 340 км с наземным разрешением около 35 м.

Достоинством радарной съемки является возможность прямых измерений биомассы суши – древостоев, кустарников и напочвенного покрова. Кроме того, с ее помощью можно будет оценить гидрологический режим лесных территорий. Лидарная съемка послужит для калибровки данных InSAR, обеспечивая измерения высоты деревьев и их распределение в лесном пологе.

В итоге реализация проекта DESDynI позволит резко сократить наземные обследования лесов, что даст возможность оперативно картировать запасы древесины, а также отслеживать баланс углерода не только в бореальных лесах, но и на всей поверхности суши планеты Земля.

Литература

Лесной фонд России. М.: ВНИИЦ ЛесРесурс, 2004. 633 с.

Солодухин В. И., Жуков А. Я., Мажугин И. Н. Возможности лазерной аэрофотосъемки профилей леса // Лесн. хоз-во, 1977. Т. 10. С. 53—58

Харук В. И., Рэнсон К. Дж., Федотова Е. В. и др. Радиолокационное зондирование таежных лесов // Лесоведение. 2000. № 5. С. 29—34.

http://icesat.gsfc.nasa.gov

http://www.csr.utexas.edu/glas/

http://desdyni.jpl.nasa.gov