Легочная чума получила устойчивость к стрептомицину

За долгие месяцы пандемии коронавирусной инфекции мы узнали о возбудителе COVID-19 столько, сколько ни про один другой патоген. Но человечеству продолжает угрожать множество и других инфекционных болезней, и напомнить о себе могут даже такие полузабытые, как чума, в свое время метко названная «черной смертью»

Одно из самых страшных инфекционных заболеваний в истории современного человечества – это чума, выкосившая в XIV в. десятки миллионов людей – практически треть населения Европы. С тех пор таких масштабных эпидемий этой болезни не случалось, так что может даже показаться, что она осталась далеко в прошлом.

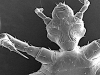

Однако чумой до сих пор ежегодно болеют сотни людей. Дело в том, что чума относится к так называемым природно-очаговым заболеваниям, избавиться от которых полностью невозможно: природным резервуаром ее возбудителя – бактерии Yersinia pestis, служат мелкие млекопитающие, широко распространенные в природных сообществах.

Чаще всего после укуса блохи – переносчика чумы, возникает бубонная чума, характеризующаяся острым воспалением и увеличением лимфатических узлов, образующих бубоны. Если болезнь не лечить, она переходит в септическую форму, при которой чумная палочка попадает в кровоток либо в легочную ткань. Легочная чума – наиболее опасная клиническая форма: она почти всегда приводит к летальному исходу. При этом пациенты могут заражать других людей воздушно-капельным путем, в результате чего у инфицированных развивается первичная легочная чума.

Спокойное отношение к этой тяжелой инфекции, характерное для наших дней, вызвано тем, что с ней довольно легко справляются антибиотики (препаратом первой линии является давно известный антибиотик стрептомицин) – если начать лечение вовремя. Если терапия начата в течение суток с момента появления первых симптомов, ей поддается даже легочная форма болезни.

В современном мире один из самых активных природных очагов чумы расположен на о. Мадагаскар. Здесь в 2013 г. случилась вспышка легочной чумы: заболело 22 человека, из которых 3 умерли. И недавно ученые из Университета Северной Аризоны (США) опубликовали результаты детального исследования всех обстоятельств этого эпидемиологического случая.

Оказалось, что вспышку вызвал мутантный штамм Y. pestis, устойчивый к стрептомицину. У этих бактерий имеется точечная мутация в гене rpsL, кодирующем рибосомный белок S12. Важно, что аналогичная мутация, как известно, обеспечивает устойчивость к стрептомицину не только чумной палочке, но и другим видам патогенных бактерий. Что касается Y. pestis, то у нее эта мутация независимо возникала по крайней мере еще дважды: на Мадагаскаре в 1987 г. и в Китае в 1996 г.

Очевидно, что на саму чумную палочку эта мутация не оказывает никакого видимого негативного действия, и такой мутантный штамм может сохраняться и беспрепятственно циркулировать в природном очаге. И, как выяснилось, передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Хорошая новость в том, что чума, устойчивая к стрептомицину, пока остается чувствительной к другим антибиотикам. Но это событие – еще один звоночек, напоминающий человечеству, что в глобальной «гонке вооружений» между людьми и микроорганизмами мы лишь на полшага впереди.

Фото: https://commons.wikimedia.org