«Совы» и «жаворонки»: научный подход

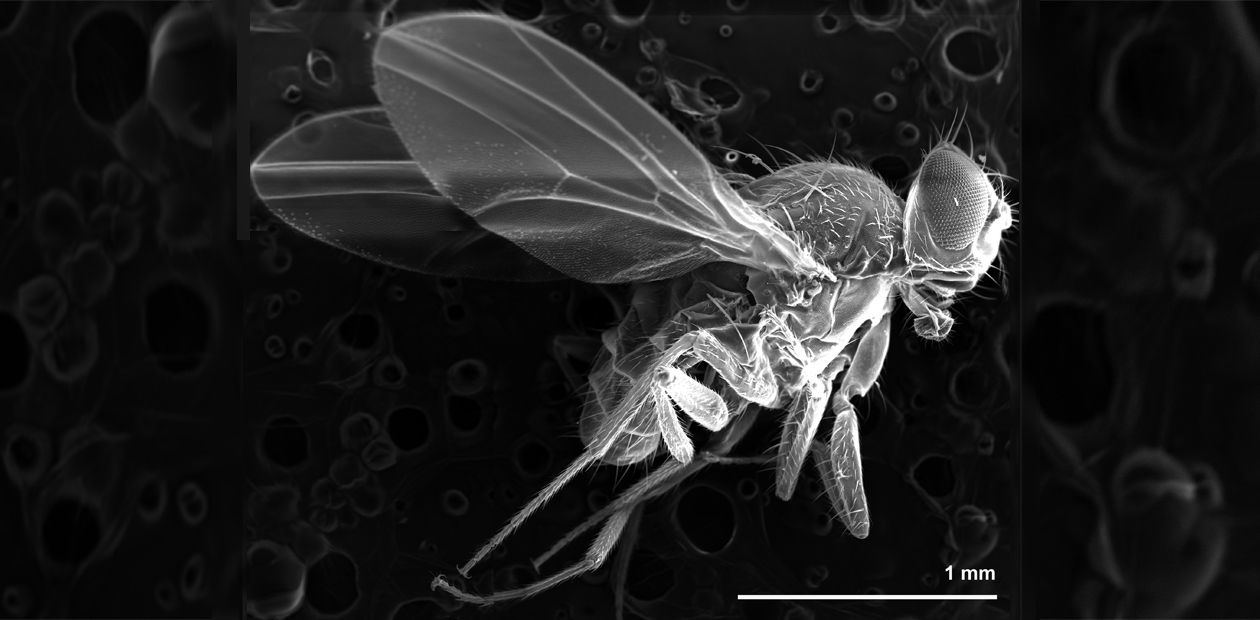

Работы по изучению биологических часов в организме животных и человека на молекулярном уровне начались в 1970-х г., когда у плодовой мушки Drozophila melanogaster – излюбленного объекта генетиков, был найден циркадный ген Per. Результатом мутаций в этом гене является изменение продолжительности суточного цикла – он становится либо существенно меньше обычных 24 ч (до 19 ч) или больше (до 29 ч), а иногда особь и вовсе оказывается лишенной внутренних часов и у нее наблюдается полностью асинхронный цикл. Позднее у дрозофилы был обнаружен еще один ген биологических часов – Tim, участвующий в регуляции внутренних часов наряду с Per. В начале 1990-х ген биологических часов, метко названный Сlock, нашли у лабораторной мыши, а позднее у млекопитающих было открыто целое семейство циркадных генов: Bmal, Per1-3, Cry1-2 и др. Имеются данные, что некоторые нарушения сна, в том числе у человека, связаны с изменчивостью именно этих генов.

Недавно ученые из Университета Лестера (Великобритания) все на тех же дрозофилах исследовали молекулярные механизмы, определяющие тот или иной хронотип, но подошли к задаче с другой немного стороны. Основанием к этому послужил тот факт, что у этих мушек появление взрослой особи из куколки тесно связано с работой суточного цикла. Обычно мушки вылупляются на рассвете, и это «нормальный» ранний хронотип, однако некоторые предпочитают делать это значительно позже, т.е. обладают поздним хронотипом.

Оказалось, что у дрозофил с разным хронотипом существенно различается и характер экспрессии (работы) генов, которые не относятся напрямую к генам биологических часов. И таких генов было выявлено около 80-ти! Изменчивость в этих нециркадных генах приводит, соответственно, и к разной работе белков, которые они кодируют, а это отражается на активности метаболических цепочек. Здесь нужно заметить, что взрослое насекомое вылупится из куколки в любом случае. Ситуация, по сути, отражает концепцию «эпигенетического ландшафта», но в «перевернутом виде». Сама концепция гласит, что как шарик может скатываться с вершины горы по разным траекториям, так и один генотип может стать основой различных фенотипов (совокупностей внешних и внутренних признаков, приобретенных в результате индивидуального развития). Но в случае хронотипов дрозофил дело обстоит наоборот – разные траектории приводят к одному исходу. Резюмировать ситуацию в этом случае можно так: хотя все дороги ведут в Рим, продолжительность пути может быть разной.

Гены, экспрессия которых различается у мух разных хронотипов, высоко консервативны, т.е. они присутствуют как у достаточно древних организмов, так и у вполне современных. По мнению авторов, полученные ими результаты можно использовать при исследовании хронотипов других организмов, что, в конечном итоге, прольет свет на основу генетических различий между людьми разных хронотипов. Последнее очень важно, потому что дисфункция биологических часов, с которой вынуждены жить люди «неправильного» хронотипа, не только субъективно неприятна, но может провоцировать ряд заболеваний. Понимание различий между «совами» и «жаровонками» на генетическом уровне может стать началом пути к коррекции наших биологических часов. Либо, напротив, – к осознанию того факта, что их нельзя «ломать», а свою жизнедеятельность нужно организовывать сообразно своей природе.

Подробнее о регуляции физиологических ритмов организма читайте в статье В.Н. Анисимова «Камертон старения».

Подготовила Мария Перепечаева