Хранить вечно. Первая публикация из личного архива академика А. П. Окладникова

Неопубликованные архивы ученых всегда представляют едва ли не больший интерес, чем их изданные труды, ибо они допускают нас в святая святых - в творческую лабораторию исследователя.

Если сложить папки одну на другую, получится стопка высотою с четырнадцатиэтажный дом. Это – архив Алексея Павловича Окладникова, переданный в Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук его дочерью, Еленой Алексеевной Окладниковой. Мне выпала удача разбирать его, готовить материалы к постановке на учет и хранение. И чем больше погружаюсь я в эти материалы, тем больше недоумеваю: как одному человеку удалось столько успеть сделать?

Мои школьные и студенческие годы прошли во Владивостоке, где имя Окладникова знал любой школьник младших классов. Ни одно занятие в нашем археологическом кружке не обходилось без упоминания о нем – выдающемся историке, археологе и этнографе, заново открывшем Восточную Сибирь, Дальний Восток и Центральную Азию. Тогда Окладников был мифом. Теперь, когда я занимаюсь его архивами, я узнаю Окладникова-человека. Из небожителя, «олимпийца» он на моих глазах превращается в великого, неутомимого труженика.

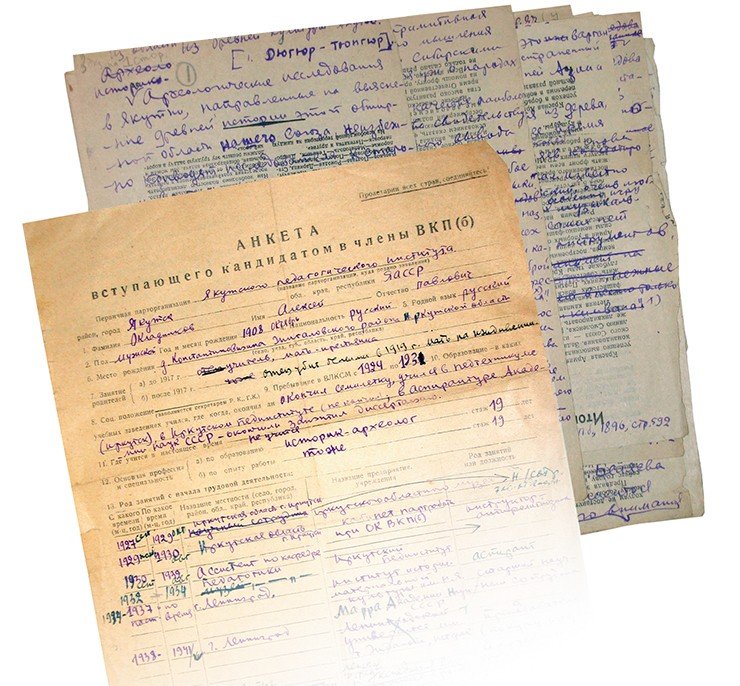

Окладников Алексей Павлович (1908—1981) – археолог, историк и этнограф, академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда. В 1938—1961 гг. работал в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. С 1961 г. – заведующий Отделом гуманитарных исследований Института экономики Сибирского отделения АН СССР; с 1966 г. – директор Института истории, филологии и философии СО АН СССР; с 1962 г. – профессор и заведующий кафедрой истории Новосибирского университета. Автор исследований по истории первобытного общества и первобытной культуры, по истории Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера с древнейших времен до XVIII в.Из его архива вырисовывается образ отнюдь не кабинетного ученого. На клочках бумаги, промокашках, обрывках квитанций, на журнальных страницах между строк фиолетовыми («ученическими») чернилами и простым карандашом записывал Окладников свои наблюдения и мысли. Далеко не всегда – за письменным столом. И – далеко не всегда имея под рукой такой предмет роскоши, как стопка чистой бумаги. Особенно много «записок на клочках» в папках, относящихся к военному времени. Удивительно, но именно в страшные 1940-е годы ученый трудился напряженнее всего.

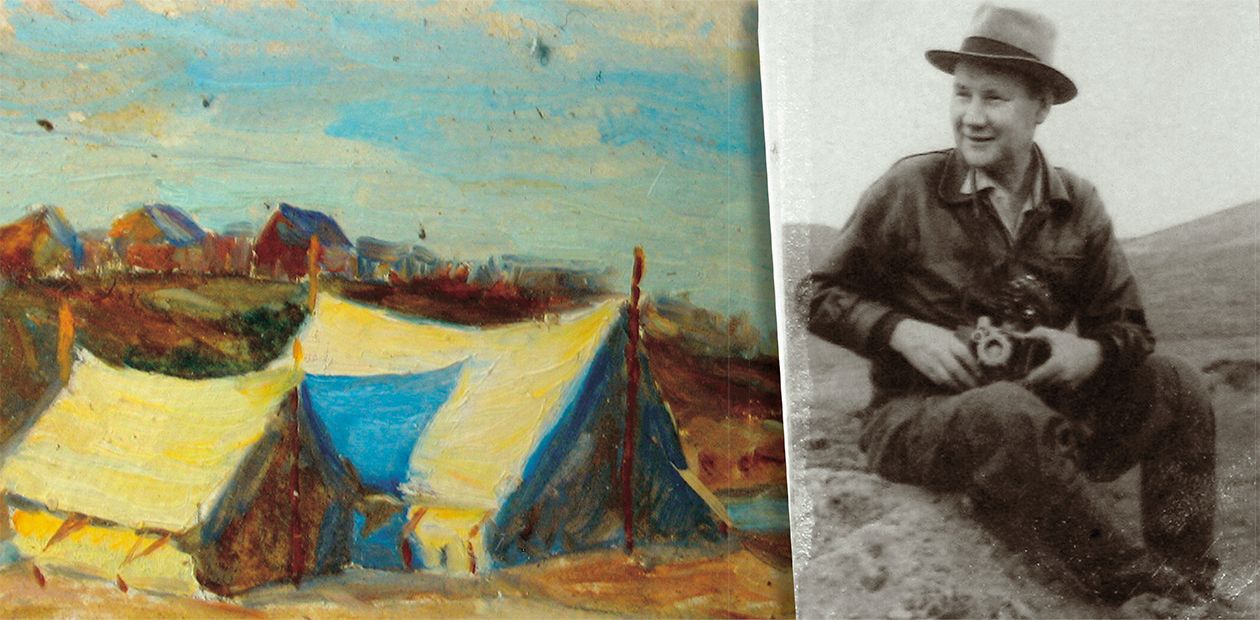

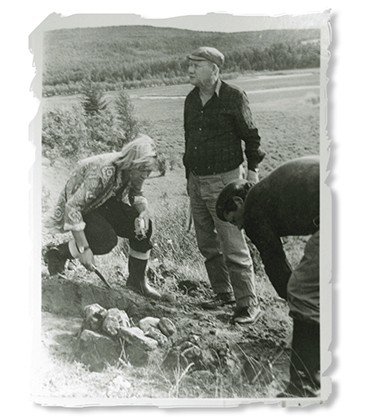

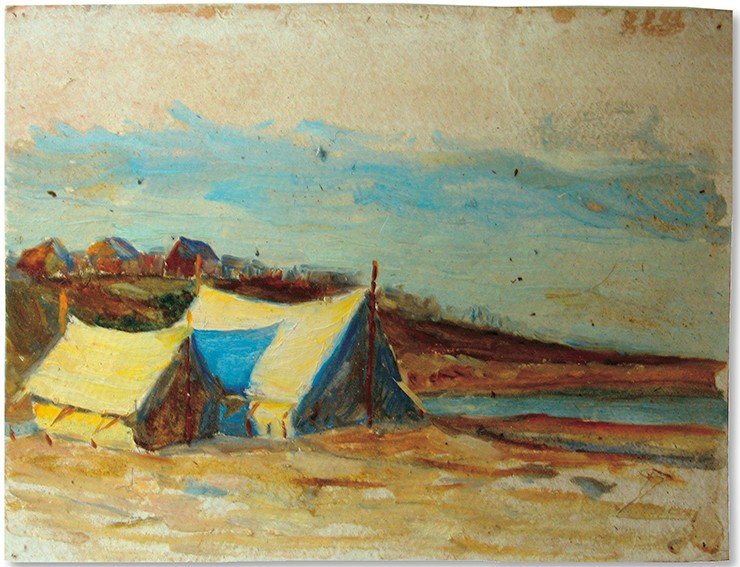

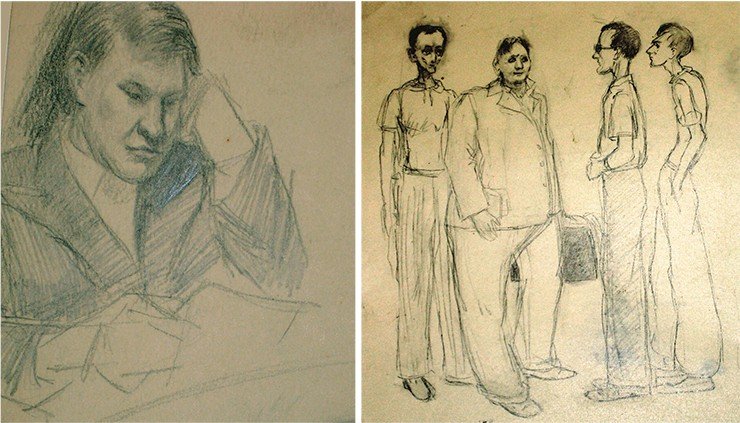

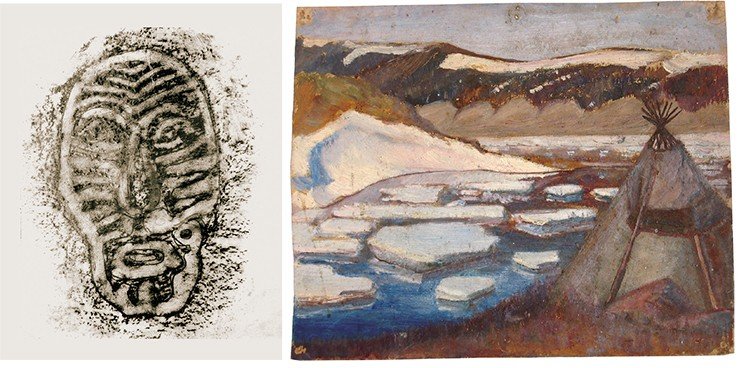

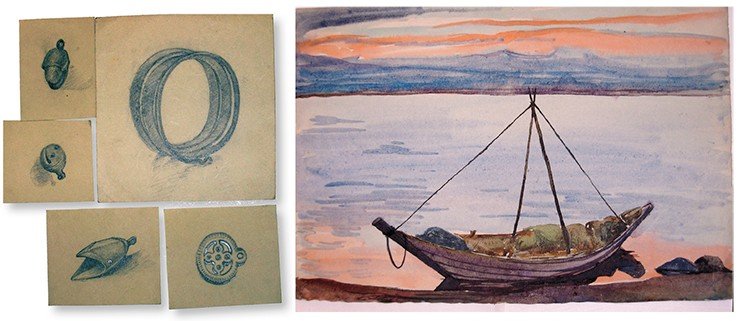

Среди археологов всегда бытует множество легенд. Одной из них давно уже стала феноменальная удачливость Окладникова. Ни одна его экспедиция не обходилась без уникальных находок, и редко кто не соблазнялся дать этому какое-нибудь «полумистическое» объяснение. Дело, однако, было не в мистике, а в окладниковской работоспособности, граничившей порой с одержимостью. Полевые дневники, чертежи, фотографии, описания, рисунки находок – все это он старался делать сам, не подпуская никого, кроме самых близких своих «соратников», к любимому делу. Одним из таких соратников была жена исследователя, Вера Дмитриевна Запорожская, повсюду следовавшая за своим мужем. В архиве Окладникова сохранилось немало ее чудесных акварелей, точнейших зарисовок археологических находок и – светящихся юмором шаржей, в которых легко можно узнать и самого Алексея Павловича, и его коллег.

Среди археологов всегда бытует множество легенд. Одной из них давно уже стала феноменальная удачливость Окладникова. Ни одна его экспедиция не обходилась без уникальных находок, и редко кто не соблазнялся дать этому какое-нибудь «полумистическое» объяснение. Дело, однако, было не в мистике, а в окладниковской работоспособности, граничившей порой с одержимостью. Полевые дневники, чертежи, фотографии, описания, рисунки находок – все это он старался делать сам, не подпуская никого, кроме самых близких своих «соратников», к любимому делу. Одним из таких соратников была жена исследователя, Вера Дмитриевна Запорожская, повсюду следовавшая за своим мужем. В архиве Окладникова сохранилось немало ее чудесных акварелей, точнейших зарисовок археологических находок и – светящихся юмором шаржей, в которых легко можно узнать и самого Алексея Павловича, и его коллег.

Сейчас, спустя многие годы, мы даже не можем представить себе, сколько мужества и выдержки требовалось, чтобы так преданно служить науке. Не говоря уже о том, что работать приходилось в самых тяжких условиях, что весь багаж Алексея Павловича и Веры Дмитриевны в начале их совместного пути по дорогам (а вернее, бездорожью) Восточной Сибири и Дальнего Востока состоял из двух гимнастерок и перемены белья… А еще мы не должны забывать о главном: о «металлическом привкусе времени», столь явственно ощущавшемся в 1930-х и 1940-х годах.

Среди материалов окладниковского архива изрядную долю занимают заметки, сделанные на обрывках счетов и квитанций, между газетных и журнальных строчек. Отражение напряженной, непрестанной работы мысли вкупе с дефицитом бумагиИ об этом тоже есть материалы в архиве ученого. Вот короткая (две реплики) выдержка из стенограммы заседания, где обсуждался первый том окладниковской «Истории Якутии». Состоялось оно 6 марта 1950 г. в Москве в Отделении истории и философии АН СССР.

«Г. П. Башарин:

— …Таковы установки ленинизма, ЦК нашей партии относительно исторической науки, если взять их в наиболее общем виде. Я думаю, что мы должны обсудить первый том истории Якутии именно в свете этих единственно правильных, подлинных научных установок.

А. П. Окладников:

— Тов. Башарин говорит, что я идеализирую первобытного охотника за мамонтами в ущерб современной колхозной жизни Якутии! Это только демагогическая фраза – не больше! Я, конечно, допустил известную неточность, когда говорил о том, что первые палеолитические племена жили более солидно, чем наши лесные охотники тундры… Тут он прав, но зачем же приписывать мне то, чего я не хотел сказать и не сказал? Во всяком случае, о колхозной жизни здесь нет и речи».

Достаточно даже такого «куцего» фрагмента, чтобы понять, с какими доводами приходилось сражаться Окладникову в ту эпоху, когда любое обсуждение научного труда грозило вылиться в осуждение его автора.

Бывали, впрочем, и почти забавные моменты, достойные пера Ильфа и Петрова (при неудачном обороте событий, однако, и они могли обернуться большой бедой). В 1946 году Окладников пишет в автобиографии, приложенной к анкете вступающего в Коммунистическую партию: «Будучи в Иркутске в 1929 г., был исключен из комсомола, но спустя две недели восстановлен в ВЛКСМ. Поводом для решения об исключении явилось заявление бывшего директора музея Казаковой, разоблаченной позже как враг народа, о том, что мною были вывезены в музей “мощи святого Сене[сия]” из ликвидированного Вознесенского монастыря. Как оказалось, Сенес[ий], мумия которого действительно сохранилась и представляла научный интерес, канонизирован не был, и страх Казаковой, перетрусившей, что ей придется отвечать за доставку мумии в музей, был напрасным. Это подтвердил даже и специально приглашенный в музей архиерей. Тем не менее, это происшествие оставило у меня на долгое время глубокий след».

Думается, «оставляли след» и письма друзей и коллег. Письма о тех, кто пропал, сгинул в северных лагерях. И от тех, кто чудом выжил там. Всеми этими печальными сокровищами щедро делится архив ученого. Делится он и другими письмами – от учеников, помощников, жителей тех мест, где доводилось Окладникову производить раскопки. Почти все они начинаются словами: «Дорогой Алексей Павлович!».

Если когда-нибудь переписку Окладникова опубликуют, она станет лучшим поучением молодым археологам – не только в том, что касается работы, но и в части человеческих отношений. Будучи большим ученым (а быть большим ученым означает не иметь свободной минуты), Окладников все же находил время отвечать даже тем, кто, казалось бы, был ему совершенно «бесполезен». О многом говорит нам его переписка с другом детства, Александром Лобановым, сохранившаяся в «послевоенных папках». Потеряв друг друга в юности, пройдя через многие мытарства (Лобанов в 1937 г. очутился на Колыме), после войны однокашники встретились – случайно – и после этого уже не выпускали друг друга из виду. В конце 1940-х годов Лобанов писал Окладникову: «Главное, что я замечаю в тебе и что украшает твой образ, как советского ученого, – неутомимость в научной деятельности, самобытность в стиле и методах исследования… Помнишь ли ты, когда в школе читал мне про походы Пржевальского в Монголии? Видимо, уже тогда ты нашел свою дорогу к науке».

Детскую увлеченность наукой и странствиями сохранил Алексей Павлович до самой смерти. Успокаиваться, останавливаться было не в его правилах, о чем живо свидетельствуют конспекты, сделанные в библиотеках, фотокопии журнальных статей, карточки с названиями интересных монографий и исследований (не только, между прочим, по археологии и истории), составляющие значительную часть архива Окладникова. Среди этих бумаг находим и библиотечное требование – ученый заказывал книгу по технике рисования. В пятьдесят лет он работал так, как впору работать молодому аспиранту.

Разбирая материалы архива, невольно задаешься вопросом: как можно было ужиться с таким человеком? Каково это – постоянно находиться рядом с ним, без устали идущим вперед, видящим в науке если не единственный, то, без всякого сомнения, главнейший смысл жизни? Почетно и радостно было учиться у него, работать с ним. Но, наверное, приходилось балансировать на грани, мучиться сомненьями. Оставаться рядом с большим человеком – почти наверняка означает все время быть в его тени. Уйти от него – потерять драгоценную возможность приобщения к высокой науке. Но все-таки общий тон переписки ученого с молодыми коллегами – дружественный, светлый. Пожелтевшие, уже постепенно становящиеся хрупкими листы бумаги донесли до нас живую и теплую благодарность учеников к Учителю.

Создается ощущение, что Окладников не признавал за собой «права на личную жизнь». В его архиве очень мало семейных фотографий, почти нет ни писем жены, ни детских рисунков дочери. Впрочем, когда и зачем было писать Вере Дмитриевне письма, если большую часть своей жизни она прошла бок о бок с мужем. Благодаря ей в «экспедиционных папках» появились рисунки и акварельные наброски, где запечатлены и более чем скромный экспедиционный быт, и строгая природа Сибири, и археологические находки. Они преобразили полевые отчеты в бесценный человеческий документ, рассказывающий о людях, вся жизнь которых принадлежала науке. И делению на «личную» и «остальную» в этой жизни не было места.

Опубликованная часть научного наследия Окладникова – лишь вершина айсберга. Огромная, интереснейшая часть до сих пор скрыта «под водой» – в бесконечных рабочих записях, таблицах, схемах (они помогали Алексею Павловичу систематизировать почти непредставимый по своей величине объем информации, хранившийся в его памяти), в клочках бумаги, исчерканных карандашными пометами. Прибавьте сюда лекции, доклады, так и не вышедшие в свет, бессчетное множество черновиков статей, дающих захватывающую возможность – проследить развитие мысли ученого, побывать на его творческой кухне.

«Четырнадцать этажей архива», и в них – труды и дни Окладникова. Нелегкая, но благодарная работа ждет исследователей, которые возьмутся за подготовку хотя бы части этих материалов к печати. В том, что возьмутся, сомнений нет. И я надеюсь, что произойдет это в самом недалеком будущем, ибо время уходит, дано нам его не так много. Алексей Павлович Окладников успел за отмеренный ему земной срок исполнить все, к чему предназначила его судьба. А мы? Успеем ли мы стать достойными хранителями его наследства?