Берегите свои кости

Каждую минуту в нашей стране семь человек старше 50 лет ломают позвонки, а каждые 5 минут происходит перелом шейки бедра. Значительная доля этих тяжелых травм спровоцирована остеопорозом – метаболическим заболеванием скелета. По решению ВОЗ с 1997 г. 20 октября является Всемирным днем борьбы с этой патологией костей, который в этом году проходит под девизом: «Не позволяйте остеопорозу сломать ваше будущее!»

При остеопорозе кость ломается уже при очень небольшом механическом воздействии на нее, чего у здорового человека не бывает. В чем причина? В течение жизни наша костная ткань постоянно обновляется: клетки-остеокласты «едят» старую кость, а остеобласты нарабатывают новую. Кальций в форме минерала гидроксиапатита, богатого фосфором, играет роль межклеточного «бетона», укрепляя костную структуру. Остеопороз начинает развиваться, когда скорость разрушения костных тканей начинает превышать скорость их обновления. В результате микроархитектура кости меняется: костные «балки» истончаются, а плотность минерального вещества снижается.

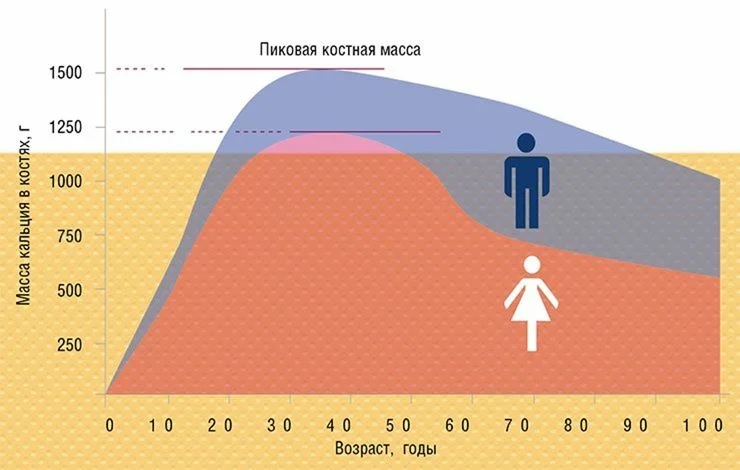

Основные факторы риска развития наиболее распространенного первичного остеопороза – пожилой возраст и менопауза у женщин (при падении уровня гормона эстрогена остеокласты «съедают» кость быстрее, чем она успевает восстановиться). Способствует развитию болезни и длительный прием глюкокортикоидов, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание. Отдельно стоит отметить генетическую предрасположенность. Вторичный остеопороз развивается на фоне других заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, – от него не застрахованы и люди молодого и среднего возраста.

Главная опасность остеопороза в том, что видимые признаки болезни появляются тогда, когда патологический процесс зашел уже очень далеко. Как правило, это все те же переломы позвонков и трубчатых костей скелета, включая печально известный перелом шейки бедра, после которого треть пострадавших становится инвалидами.

Разработкой новых подходов в диагностике и профилактике остеопороза занимаются новосибирские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН, которые изучают генетическую составляющую развития этого заболевания.

Исследователи анализируют работу ряда генов, которые вовлекаются в патологический процесс и отвечают за плотность костей, особенности обмена витамина D, который способствует всасыванию кальция из тонкого кишечника, развитие воспаления и др. На основе генетического анализа и результатов клинических наблюдений они создают диагностический алгоритм, который позволяет оценить риск развития остеопороза, в том числе вторичного. На сегодня в институте уже создана такая прогностическая модель для женщин с сахарным диабетом 2 типа. Близится к завершению и аналогичная работа в отношении пациентов-мужчин. По мнению д.м.н. Вадима Климонтова из НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, такие алгоритмы нужно применять в сочетании с анализом образа жизни пациента и наличием других заболеваний, также способных провоцировать остеопороз – это и будет той самой персонализированной медициной, к которой стремится современное здравоохранение.

Самым простым и быстрым способом ранней диагностики остеопороза является рентгеновская или ультразвуковая денситометрия скелета, позволяющая оценить плотность костей. Врачи рекомендуют проходить эту безопасную процедуру всем женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 70 лет. И в любом возрасте следует обращать внимание на такие неявные признаки этой патологии, как изменения осанки, боли в спине и пояснице, ночные судороги в нижних конечностях.

В публикации использованы материалы пресс-службы ФИЦ ИЦиГ СО РАН